中国对阿拉伯国家旅游外交的理念与实践*

曹笑笑 [埃及]马雨欣

引言

旅游外交实践在国际社会中开展已久,如国与国之间通过签订旅游战略协议、建立跨境旅游合作区、修建边界国际和平公园、召开国际旅游博览会等方式促进双边外交,但作为独立的官方概念是由中国政府提出的。(1)李飞:《论旅游外交:层次、属性和功能》,载《旅游学刊》2019年第3期,第113页。2015年,国家旅游局在《全国旅游工作会议报告》中首次提出旅游外交这一概念,指出“旅游行业要在国家开放新格局中,主动作为、主动发声,服务国家整体外交、服务旅游产业发展、服务游客消费需求,努力开创旅游对外开放新局面”。(2)石培华:《评2015年全国旅游工作会议工作报告的创新突破》,中国经济网,2015年1月23日,http://www.ce.cn/culture/gd/201501/23/t20150123_4416099.shtml,上网时间:2021 年3月20 日。2017年,国务院发布的《“十三五”旅游业发展规划》提出,“新时期要全面实施旅游外交战略,开展‘一带一路’国际旅游合作,拓展与重点国家的旅游交流。”(3)《国务院关于印发“十三五”旅游业发展规划的通知(国发[2016]70号)》,中华人民共和国中央人民政府官网,2016年12月26日, http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-12/26/content_5152993.htm,上网时间:2021年4月16日。这标志着中国旅游业开始由单一部门推动的经济产业上升为国家战略,而旅游外交也成为新时期大国构建全方位、多层次、立体化特色外交的重要组成部分之一。中国开展旅游外交具有天然的优势:首先,旅游外交的和平属性与中国奉行的独立自主、和平外交是相契合的;其次,从2017年开始,中国一直保持着全球第一大出境游客源国的地位,如果将旅游视为对外政治、经济、文化交往中的权利资本,那么中国开展旅游外交具有强大的现实基础。

事实上,旅游外交作为一个学术概念提出的时间并不长,国内学界关于旅游外交的定义尚未形成共识。郑岩将旅游外交界定为基于国与国之间游客互动而产生的一种外交行为,主要形式包括参加国际组织和会议,跟其他国家互派旅游使节、谈判与签署旅游协定、举办联合旅游推广活动等,目的在于促进国家间游客的往来、保护本国游客在他国的合法权益以及推动国际旅游产业的发展。(4)郑岩:《旅游外交:国家外交新领域新亮点》,中国社会科学网,2015年7月23日,http://reli.cssn.cn/dzyx/dzyx_llsj/201507/t20150723_2090837.shtml,上网时间:2015年7月23日。王鹏飞、魏翔认为,上述关于旅游外交的定义过于强调官方属性,忽略了旅游外交的非正式属性,并指出游客之间、企业之间、行业协会或组织之间、科研机构之间的交流和合作比官方外交更具有柔性和灵活性。(5)王鹏飞、魏翔:《旅游外交与构建中国新型国家关系问题探析》,载《现代管理科学》2017年第12期,第109页。张瑛、刘建峰在前两者基础上进一步明确了旅游外交的“旅游”和“外交”双重属性,指出旅游外交的主体必须是经国家授权的合法旅游当局及其附属机构,在开展旅游外交活动时必须具有合法身份和代表能力。也就是说,除非得到来自主权国家的授权或委托,否则其开展的旅游活动就不能算是旅游外交的一部分。同时,旅游外交区别于其他外交的特殊之处在于其处理的事务是非主权性质的,如促进旅游投资、促销旅游产品、促进文化交流等。(6)张瑛、刘建峰:《新时代大国特色外交视野下的旅游外交研究》,载《思想战线》2018年第4期,第159页。由上可知,国内学界对旅游外交内涵的理解是一个渐进的、不断丰富的过程。

国外学者虽没有将旅游外交作为一个独立的学术概念提出,但部分学者对“旅游”与“外交”的关系有过相关论述。其中,哈里·马修斯(Harry G.Matthews)和卡尔(Kaul)的论述具有一定代表性,他们指出了旅游促进外交的三种主要方式:一是非政府层次中不同国家居民相互接触并体验不同于己的文化推动了私人国际关系的发展;二是政府间旅游业涉及的航空运输、移民、海关手续和双重征税条约协定等事项的处理推动了公共层次国际关系的发展;三是航空公司、银行、酒店景区和旅游经营者等相关方的共同作用推动了企业与政府层次国家关系的发展。(7)Harry G. Matthews, International Tourism: a Political and Social Analysis, Massachusetts:Schenkman Publishing Co,1978, pp.17-37; RN Kaul, Dynamics of Tourism: A Trilogy, New Delhi: Sterling Publishers, 1985, pp. 50-51.

综上所述,由于国内外旅游业的历史源起、发展过程和阶段特征不同,中外学者对旅游外交定义的侧重点和认知逻辑有所不同:国外学者倾向于从旅游业的非官方性、经济性和文化交往属性出发理解旅游对传统外交的促进作用;而国内学者更注重于从国家外交战略层面出发,研究如何统筹、规划旅游业对传统外交的促进作用。在此基础上,本文将中阿间的旅游外交描述为中阿双方开展的由官方主导的,以推动双边旅游与文化交流和合作、构建域外国家良好形象和促进国家间价值观正向认同为目的的,涵盖官方、半官方、民间三个层面的旅游交往活动。基于这一定义,文章梳理了中阿旅游外交的发展历程,分析中阿旅游外交当前存在的问题,并对后疫情时期如何开展中阿旅游外交提出了相关建议。

一、 中国对阿旅游外交实践的演进

中国与阿拉伯国家间的旅游往来可追溯到古代丝绸之路上的商旅往来,但这类交往并非由官方直接主导,主要以商人开展商务贸易为主,故不纳入旅游外交探讨范畴。除此之外,朝觐活动可算是中国对阿旅游外交的最早实践形式,这是因为历史上中国穆斯林的朝觐活动在很长一段时间内都由官方管辖,并被纳入中国对阿外交的重要组成部分,成为双边关系的探测器和调节阀。这种情形一直持续到改革开放后,随着现代旅游业的发展,朝觐活动自身的形式和性质发生了变化,逐渐从官方行为转化成为穆斯林个人的宗教行为,因此其承载的传统双边外交功能逐渐淡化,但仍作为一种特殊旅游业态构成了中国对阿旅游外交实践的一部分。与此同时,随着我国改革开放和出境游大军的兴起,境外商务游、观光游、休闲游逐渐成为了中国对阿旅游交往的主要形式,而围绕着促进双边旅游客流量开展的各类旅游相关活动,成为中国对阿旅游外交的主要载体。

(一) 新中国成立前

尽管明朝航海家郑和七下西洋的初衷在于打通中国至东南亚、印度洋乃至阿拉伯海地区的国际商贸通道,但随行队伍中有不少回族穆斯林,途经之地也多为伊斯兰国家。其间,代表团派遣副使洪保、通事马欢、通事郭崇礼、掌教哈三等人专程前往麦加参与朝觐活动。这段历史是中阿文明交往史上的一段佳话,也是有据可查的中国穆斯林最早的朝觐活动。(8)铁维英、李学忠:《中国穆斯林朝觐纪实》,银川:宁夏出版社1994年版,第59页。

民国时期,轮船等现代交通工具的出现大大便利了中国穆斯林的朝觐之旅。1930年,中国旅行社与“蓝烟囱轮船公司”(9)英国太古轮船公司于1902年组建的一个新公司,因其轮船烟囱都是蓝色的而得名。1904年,该公司在浦东洋泾港以西购置了土地并开始兴建码头。达成协议,为中国穆斯林前往麦加朝觐特设专轮直达沙特吉达港。因此,作为当时的海上交通枢纽,上海成为运送中国穆斯林前往海外朝觐的重要集散地。此后每年,来自全国各地的朝觐者少则十余人,多则百余人从上海乘船开始朝觐之旅,直至1937年“卢沟桥”事件爆发,日军侵占上海后才被迫停止。

1938年,中国回教救国协会为支持抗日,利用朝觐之际积极开展抗日游说。中国的朝觐代表团在完成麦加朝觐后,依次访问了沙特、埃及、黎巴嫩、叙利亚、伊拉克、伊朗、印度和土耳其等八个国家,拜见了各国政要和党派团体,出席各类会议并发表《告世界回教同胞书》,揭露了日军侵华罪行,展示出民族抗日决心,为朝觐活动赋予了特殊的爱国意义。可以说,这一时期中国穆斯林借助朝觐开展的外交活动,在维系中国和阿拉伯国家以及中国与其他穆斯林国家间的双边交往、争取国际道义支持和向世界宣传中国社会发展情况方面发挥了积极作用。

(二) 新中国成立后至改革开放前

新中国成立后,由于西方大国的封锁,中国外交事业阻力重重。朝觐外交成为中国突破西方大国封锁,打破与阿拉伯国家外交僵局的重要切入点。

1952年,新中国组建了第一支由16人组成的官方穆斯林朝觐团从大陆出发,途径香港和巴基斯坦前往麦加朝觐。在到达巴基斯坦的卡拉奇后,由于当时新中国与沙特尚未建交,代表团最终因签证问题未能到达麦加。之后两年,中国穆斯林朝觐团因为相同的原因始终未能成行。

转机出现在1954年在印尼召开的亚非万隆会议上。在周总理率团出席万隆会议期间,总理会见了沙特的费萨尔国王,并郑重表达了中国穆斯林希望前往麦加朝觐的愿望,随即获得了费萨尔国王的肯定。与此同时,时任中国伊斯兰教协会副主任的大阿訇达浦生也与埃及宗教部长巴库尔、沙特代表阿里雷达进行了会晤,并主动向后两位代表提出了希望。万隆会议结束后第二年,即1955年,中国朝觐团便获得了来自沙特方面的签证,完成了新中国成立后中国穆斯林代表团的首次朝觐。在朝觐结束后,代表团访问了埃及、巴基斯坦、印度等国,受到了来自当地政府代表、宗教社团和高等学府的热情接待。

从1955年至1965年,中国穆斯林代表团出席了历年麦加的朝觐活动。在朝觐过程中,代表团屡次受到沙特国王的接见并被邀请参加洗天房典礼活动。(10)朝觐中的一个环节,即进入天房内部并象征性地擦拭天房的墙壁或地面。“洗天房”被穆斯林当作宗教上的最高礼遇,通常只有沙特国家元首、王公大臣、宗教领袖、驻沙使节和各国朝觐团长中的少部分人才有机会参加。朝觐之后,作为惯例,代表团都会巡访埃及、叙利亚等周边国家和穆斯林国家。可以说,在这一时期,朝觐外交在促进中国与第三世界穆斯林国家,特别是阿拉伯国家外交中发挥了重要作用。一方面,朝觐外交对外展现了中国的宗教信仰自由政策;另一方面,它成为中国开展与阿拉伯国家乃至第三世界伊斯兰国家国际合作,打破帝国主义封锁的重要抓手。

(三) 改革开放至2013年

1978年,由于实行改革开放,中国经济发展进入新阶段,中国旅游业迎来了历史性机遇。1978年10月至1979年7月,邓小平连续发表了《要大力发展民航、旅游业》《旅游业要变成综合性的行业》《旅游事业大有文章可做》《发展旅游事业,增加国家收入》《把黄山的牌子打出去》等五篇关于发展旅游业的重要讲话,(11)参见中共中央文献研究室:《邓小平论旅游》,北京:中央文献出版社2000年版。为新时期旅游业发展指明了方向。1998年,中央经济工作会议明确提出将旅游业确定为国民经济新增长点。(12)夏杰长、徐金海:《中国旅游业改革开放40年:回顾与展望》,载《经济与管理研究》2018年第6期,第8页。至此,旅游业作为经济产业的定位得到完全认可。

在此背景下,中阿旅游交往形式发生了变化。一方面,朝觐活动逐渐从一种少数官方使团活动变为面向大众穆斯林的宗教活动,并逐渐与现代旅游业相融合,发展成为一种特殊的旅游业态——宗教朝觐游。从1985年开始,中国伊斯兰教协会开始组织自费朝觐。1989年,中国和沙特达成协议,相互在对方首都设立商务代办处。当年,中国政府安排了六架专机,共有900名中国穆斯林前往了麦加朝觐。(13)铁维英、李学忠:《中国穆斯林朝觐纪实》,银川:宁夏出版社1994年版,第265页。从2008年开始,中国国际航空公司开始每年组织包机接送穆斯林前往麦加朝觐,每年的朝觐人数都保持在1万人次以上。(14)傅晓田:《中国赴麦加朝觐人数增加 每年均在万人以上》,凤凰网卫视,2015年12月29日,http://phtv.ifeng.com/a/20151229/41531400_0.shtml,上网时间:2021年5月13日。

另一方面,随着90年代后期开始前往阿拉伯国家旅游观光的中国人越来越多,现代休闲游(主要是商务游和团体游)开始成为中阿双边旅游往来主要形式。1997年7月1日,国家旅游局和公安部联合发布《中国公民自费出国管理暂行办法》,标志着出境游发展正式纳入中国市场经济发展轨道。2002年起,中国开始与多个阿拉伯国家签订《ADS旅游签证协议》(15)ADS签证的中文解释是“被批准的旅游目的地国家”。加注ADS签证后仅限于在被批准的旅游目的地国家旅游,持有这种签证的人必须团进团出(6人以上成团),而且必须要由旅行社进行申请。,埃及、突尼斯、约旦、阿曼、叙利亚、阿联酋、黎巴嫩等国陆续纳入中国出境旅游目的国。与此同时,随着2001年底中国成功加入了世界贸易组织,中阿双边贸易额开始迅速增长(从2002的177亿美元增长至2014年的2,580亿美元,12年间增长了近15倍(16)戴晓琦:《中国和阿拉伯国家之间的贸易分析》,载《阿拉伯研究论丛》2018年第2期,第4-5页。),极大地推动了双边人员的往来。从2002年到2014年,中国前往阿拉伯国家的旅游人数从8.6万增加到54.9万,增长了6倍多(见表1)。

表1 2000~2018中国赴主要阿拉伯国家入境游情况 (单位: 千人次)

(四) 2014年后至今

2014年6月,习近平主席在中阿合作论坛第六届部长级会议开幕式上发表重要讲话,提出中阿共建“一带一路”的倡议, 双方进入了以“一带一路”建设引领中阿各领域合作的新阶段。2016年1月,中国政府发布《中国对阿拉伯国家政策文件》,对双方在政治、投资贸易、社会发展、人文交流、和平与安全五大领域的全面合作进行了整体规划,确立了发展中阿文化旅游的指导原则。2018 年7月,中阿合作论坛第八届部长级会议召开,中国与阿拉伯国家一致同意建立“全面合作、共同发展、面向未来的中阿战略伙伴关系”,为旅游合作再添新机制。(17)包澄章:《中国与阿拉伯国家人文交流的现状、基础与挑战》,载《西亚非洲》2019年第1期,第148页。2019年11月,中阿旅游合作论坛活动在北京拉开帷幕,中国同阿尔及利亚、阿联酋、埃及和摩洛哥等19个阿拉伯国家就中阿文化和旅游合作进行了讨论,并肯定了建立国家层面旅游合作机制的必要。(18)辛闻:《2019中阿旅游合作论坛在京举办》,中国网新闻中心,2019年11月20日,http://news.china.com.cn/2019-11/20/content_75427688.htm,上网时间:2021年4月17日。至此,旅游合作成为“一带一路”建设新时期中阿双边合作的重要内容。

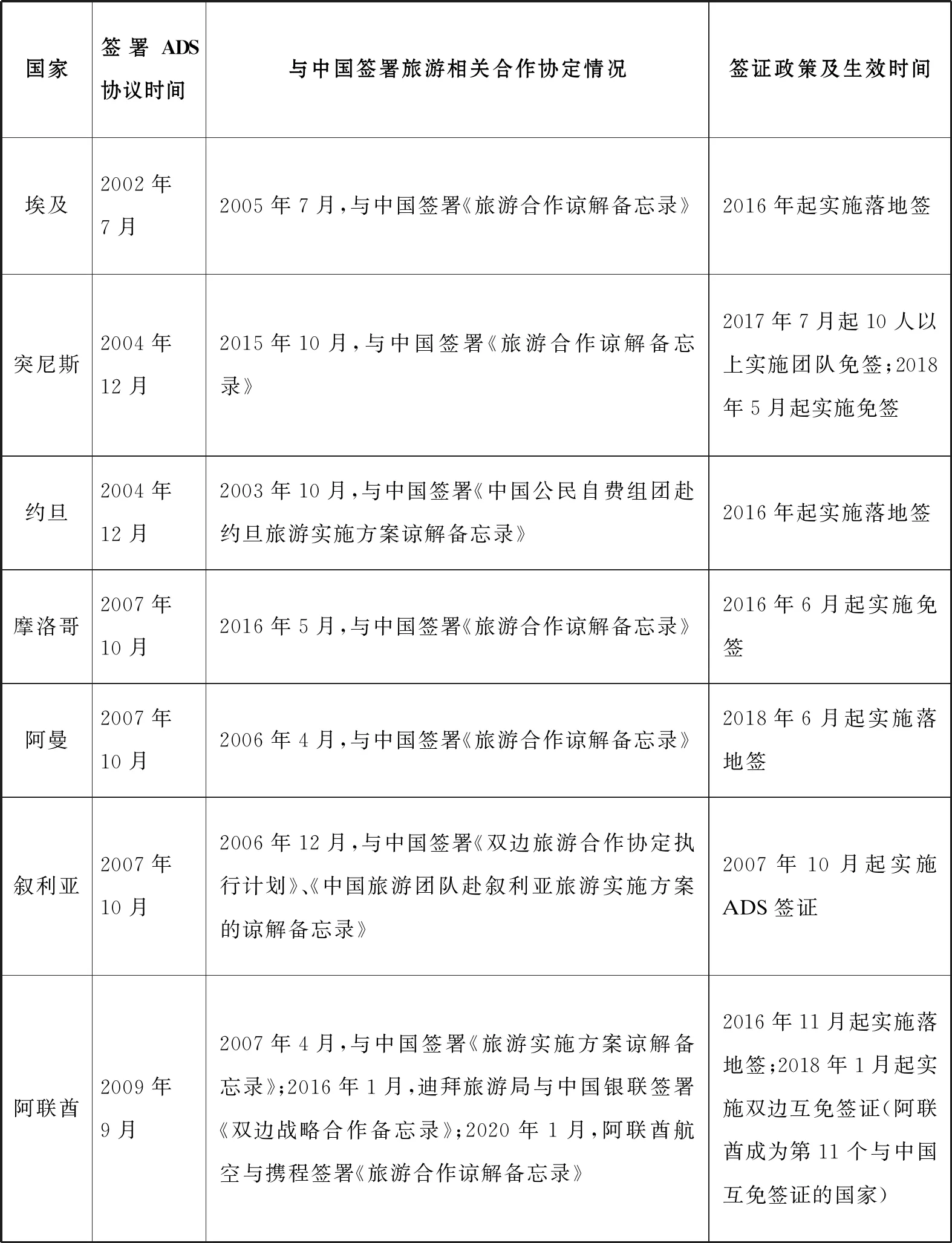

从2016年开始,阿拉伯各国开始针对中国游客密集出台一系列签证简化政策,包括开放落地签(埃及、黎巴嫩、巴林、阿曼、约旦)和实施免签(突尼斯、阿联酋、摩洛哥、卡塔尔)(见表2)。2019年9月28日,中国成为沙特首批开发旅游签证的49个国家之一。

表2 中国与主要阿拉伯国家间旅游合作协定与签证政策一览表

(续表)

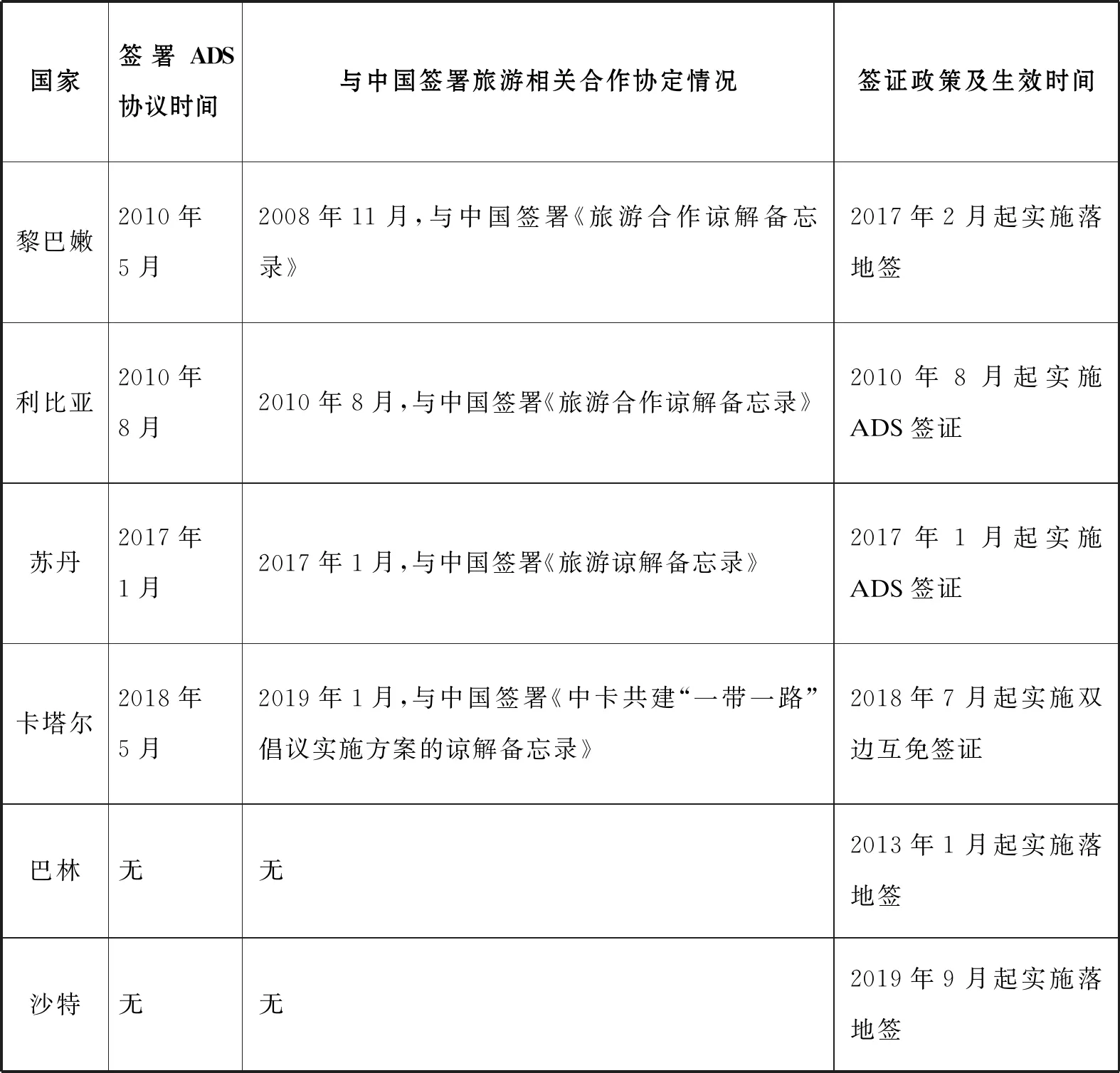

除了不断简化签证手续之外,阿拉伯各国还陆续开通与中国的直航。埃及、卡塔尔和阿联酋是最早开通与中国直航的阿拉伯国家,其余阿拉伯国家从2013年以后陆续跟进。截至2020年6月,已有阿联酋、卡塔尔、埃及、摩洛哥、阿尔及利亚、伊拉克和阿曼等阿拉伯国家开通了与中国大陆的直达航线(见表3)。随着签证和交通的便利化,这一时期中国赴阿拉伯国家旅游人数增长迅猛,从2014年的54.9万人次增长至2018年的216.7万人次,在短短四年间增长了4倍,年均增长率达到了41%。

表3 中国与主要阿拉伯国家开通直航情况

总的来说,中国对阿旅游外交经历了一个从实践上不断丰富,从认识上不断深化的过程。从实践层面来看,旅游外交形式逐渐从建国初期的官方朝觐活动,拓展至以促进双边旅游客流量为目的的各类官方或半官方活动,如签署旅游合作协议、召开旅游博览会、开展旅游宣介活动等,实践主体也从国家拓展至各级地方政府、企业、行业协会乃至旅游个体;从认识层面来看,官方对旅游的认识从一开始将其视为单纯的对外交往工具,到认识到其产业和经济功能,再到将其视为构建国家域外形象和进行文化传播的重要公共外交手段,并成为构建新时期大国特色外交的必要组成部分。

二、 旅游外交对增进中阿关系的意义

当今国际社会,旅游外交作为谋求国家利益的特殊手段,在双边和多边关系中发挥着日益重要的作用,如弥合政治与外交分歧、巩固同盟关系、提升国家域外形象、输出民族文化和价值观以及促进民心相通等。随着中国前往阿拉伯国家的游客不断增多,近年来旅游在促进中阿双边外交关系中的影响力不断凸显,主要体现在以下几个方面:

(一) 旅游合作成为带动双边和多边合作的重要引擎

从2010年开始,中阿旅行商大会(19)这一大会的前身为成立于2010年的中阿文化旅游产业合作对接会。2013年更名为世界穆斯林旅行商大会,后又更名为中阿旅行商大会。作为中阿博览会框架下六大专项洽谈会之一,对拓展和深化双边和多边经贸关系起到了积极作用。(20)其余五项为农业合作、高新技术和装备合作、基础设施和产能合作、“互联网+医疗健康”产业合作以及国际物流合作。在这一框架下,双方签署了近百项合作协议,包括旅游战略合作协议、客源互送协议、旅游交通领域(航空、境外租车等)合作协议、穆斯林旅游服务相关标准合作等。这些合作对外除了涵盖阿拉伯国家以及马来西亚、印尼、新加坡等“一带一路”沿线国家;对内形成了以宁夏为支点,辐射陕西、甘肃、青海、新疆等中西部各省的区域旅游合作网,成为链接西部大开发与“一带一路”倡议建设两项重要国家战略的纽带。

此外,旅游业作为一个综合性很强的产业,还带动了中阿双边在贸易、投资、物流、基建、信息技术、人文等多领域合作的深化。中国与阿联酋(迪拜)的旅游合作就是很好的例证。近十年来,中国前往阿联酋旅游人数的增长是所有阿拉伯国家中最快的。截至2019年,中国已成为迪拜第四大旅游客源国。(21)苏小坡:《2018年赴迪拜中国游客数量增长12%》,新华网,2019年2月25日,http://www.xinhuanet.com/world/2019-02/25/c_1124159883.htm,上网时间:2020年11月22日。同期,阿联酋和中国在航空、通讯漫游、数字支付、旅游基础设施建设方面的合作也远远领先于其他阿拉伯国家。

(二) 旅游外交成为中国施展地区影响力的重要工具

随着中国成为全球最大出境旅游客源国和消费国,中国出境游开始对旅游目的地(国)产生重要的政治影响力,特别是那些把中国作为主要入境游客源国的国家。2017年中国对韩国发布的旅行禁令,以及2020年6月中国对赴澳大利亚旅游发布的安全警告,都是利用旅游作为外交工具赋能传统外交的典型例子。从2016年至今,先后有10个阿拉伯国家密集出台了对华免签或落地签政策(见表2),并主动开展对华文化交流(如举办“中国文化周”和各类旅游推介活动等),有效促进了中国与这些阿拉伯国家的双边互动。目前,中国已成为阿联酋第四大入境旅游客源国,近三年中国前往摩洛哥旅游的游客人数也以每年超300%的速度增长。2019年的《中东季刊》发表了题为《旅游业:中国进军中东的隐形武器》的文章,作者认为,中国正在试图利用对游客流量的控制和管理推进其在中东地区的政治目标。(22)Mordechai Chaziza, “China in the Middle East: Tourism as a Stealth Weapon,” Middle East Quarterly, Vol.26, No.4, 2019.这说明,随着中国前往阿拉伯国家旅游人数的增多,学界已经开始关注旅游作为中国外交工具的影响了。

(三) 旅游活动成为大国域外形象构建的重要抓手

旅游对中国域外形象的构建具有以下重要作用:一方面,各类旅游推广和营销活动成为大国域外形象构建的重要手段。如近年来“中国旅游年”“中国旅游文化周”等活动不断走进阿拉伯国家。2019年阿联酋、埃及、摩洛哥成为首批举办“中国旅游文化周”的阿拉伯国家。此外,阿拉伯国家方面发起的针对中国市场的旅游推介活动也不断增多,如迪拜每年都会在北京、上海、广州、宁夏等地举办循环旅游推介会,2018年阿联酋更是将每年的7月17~24日宣布为“中国文化周”;另一方面,中国游客在与当地居民的交往过程中提升了双边民众的相互认知。中国游客通过旅行时浸入式的文化体验加深了对阿拉伯国家的认识。同时,中国游客在与当地阿拉伯人民交往和互动时,促使后者对中国文化、价值观等产生直观感受,继而加深或改变他们对于中国的刻板印象。正如习主席所说的:“旅游是传播文明、交流文化、增进友谊的桥梁……旅游是增进人们亲切感的最好方式。”(23)《习近平在俄罗斯“中国旅游年”开幕式上的致辞》,人民网,2013年3月23日,http://cpc.people.com.cn/n/2013/0323/c64094-20889750.html,上网时间:2021年4月17日。

三、 中阿进一步深化旅游外交的现实基础

中阿双方对于旅游业发展的共同期待和谋划是深化双边旅游合作、开展积极旅游外交的坚实基础。近年来,随着中国人民物质生活条件的改善,旅游产业和文化产业大融合趋势进一步凸显。为适应和加速推动这一趋势,2018年国务院在进行机构改革时组建了文化和旅游部。这一举动体现了未来文旅产业适应时代和国家发展的新使命:对内,它不再是一项单纯的经济活动,而是重要的国计民生;对外,它是提高国家文化软实力和中华文化影响力的重要实践形式。

从阿拉伯国家方面来看,旅游业在帮助后“阿拉伯之春”地区经济复苏以及海湾国家多元化经济转型过程中扮演着重要角色。埃及、摩洛哥、突尼斯、约旦、黎巴嫩等国旅游业曾是国民经济发展的支柱产业,其旅游业对国民生产总值的贡献率均超过8%,约旦和黎巴嫩两国旅游业的贡献率则达到14.7%和15.3%。(24)2019年世界旅游组织(UNWTO)官网统计数据,参见http://statistics.unwto.org/method_notes_tourism_stat_database_2019ed,上网时间:2021年3月20日。但从2010年“阿拉伯之春”开始,这些国家的旅游业发展就受到多重因素的抑制:一方面,革命导致了国内安全局势恶化,示威游行、群体抗议、恐怖主义和社会骚乱此起彼伏;另一方面,受欧债危机和难民问题两大因素困扰,原先主要客源国——欧洲国家的游客人数下降明显,促使这些国家不得不调整旅游客源结构,开拓新兴旅游客源市场,中国成为它们的重要目标。

旅游业对海湾国家经济多元化的作用则体现在自20世纪90年代起,这些国家纷纷将旅游业作为拓展经济收入的重要来源。阿联酋是最先发展旅游业的海湾阿拉伯国家,迪拜从90年代起就确立旅游业为其四大支柱产业之一。目前,阿联酋已成为中东和北非地区旅游竞争力排名第一的阿拉伯国家。

阿联酋旅游业的成功为其他海湾国家提供了可借鉴的模板,海湾国家纷纷将旅游业作为去石油化经济改革中的重要一环:沙特于2016年公布的《2030愿景》将旅游业定位为未来沙特经济发展中的朝阳产业,并将其作为推动经济多元化转型的主要引擎(25)《旅游业将在未来沙特经济转型中发挥主要作用》,沙特旅游数据统计中心网站,https://www.scta.gov.sa/MediaCenter/News/GeneralNews/Pages/a-g-1-29-9-15.aspx,上网时间:2015年9月30日。;卡塔尔于2014年发布的《2030年卡塔尔国家旅游业发展战略》将旅游业发展目标定位为打造“世界级知名文化中心”,并实现到2030年每年吸引约700万入境游客的目标(26)Marcus L. Stephenson, Ala Al-Hamarneh, International Tourism Development and the Gulf Cooperation Council States: Challenges and Opportunities, New York: Routledge, 2017, pp. 140-143.;巴林是海湾阿拉伯国家中发展旅游业最早的国家,20世纪90年代曾是继埃及、沙特后接待国际游客人数最多的阿拉伯国家,巴林于2014年制定了《2015~2018年旅游发展战略》,明确提出“以深度文化体验”为导向的旅游发展目标(27)Marcus L. Stephenson, Ala Al-Hamarneh, International Tourism Development and the Gulf Cooperation Council States: Challenges and Opportunities, New York: Routledge, 2017, pp. 95-96.;阿曼于2016年制定了《2040愿景》,提出了在2040年之前实现每年吸引500万境外游客、创造50万个旅游业岗位的目标,并将旅游业对国民生产总值的贡献率提高至6%。(28)Ibid., pp. 156-158.总之,这些海湾国家都将旅游业视为增加财政收入、吸引对外投资、提升私有化经济比重和吸纳就业的重要引擎。

2019年底新冠疫情爆发以来,尽管中东地区旅游业受损严重,但它依然被认为是疫情过后国民经济中有望最快复苏的行业。因为从长期来看,随着生活水平的提高,人们对旅游需求的持续上升是必然趋势。正是基于上述判断,阿拉伯各国对后疫情时代旅游业发展的前景和信心总体向好。以沙特为例,在2020年油价下跌严重、经济紧缩、预算减支的背景下,沙特依然没有停止两个大型旅游项目“红海项目”和“格迪亚娱乐城项目”的建设工作。对中国而言,中美关系和中东地缘政治也随着疫情的爆发而经历着深刻的调整,未来中阿关系势必受到来自美国和其他西方国家的挑战,进而影响双方在能源、贸易、基础设施建设等传统领域的合作。此时,旅游作为低位政治(29)政治学术语。在政治学特别是在国际关系子领域中,高位政治通常指对国家生存至关重要的事项,即军事与安全问题;低位政治通常指经济、文化或社会事务。中发展最快、最具活力和亲切感的要素,以其灵活性和柔韧性可成为中阿外交的新特色和新抓手。

四、 中国对阿旅游外交中存在的突出问题

旅游作为一种公共外交的有效手段,对中阿双边关系影响力不断凸显是近十年才发生的事。“旅游外交”作为一个独立的概念被提出来也不过五年时间,因此,中阿旅游外交不论在理论构建层面,还是实践层面仍处在起步阶段,尚不成熟。当前,中国对阿旅游外交中的主要问题有以下三个方面:

(一) 对阿旅游外交战略构思不清

十八大以来,尽管旅游合作越来越受到重视,但长期以来中阿双边外交主要围绕政治、能源、贸易领域展开。社会各界对中阿旅游外交的重要性与特殊性、目标与理念、理论依据和作用路径等基本问题缺乏学理层面的探讨,理论构建的不足导致中国对阿旅游外交的战略构思不清、顶层设计不足。例如,如何确定对阿旅游外交中的优先事项(入境游还是出境游),是否要大力发展阿拉伯国家入境游市场,如何协调旅游市场开发与国家宗教事务、安全事务等问题缺乏统一答案,导致旅游外交工作整体统筹意识不强,各部门间政策联动性不足,难以形成合力并互为所用。

将旅游外交视为国家战略层面考量的主要依据还在于旅游外交的特殊性。区别于政治和其他经济领域的合作,旅游外交倚重国家间的客源流量和文化吸引力,其本质是一种文化交往。因此,开展双边旅游合作对于促进两国人民间的民心相通,夯实友好交往的民意基础具有重要意义。旅游合作这一活力工程直接促进了民众间更频密的面对面交流,提升了民众的参与度和获得感,有助于消除隔阂,提升文化认同。不仅如此,旅游合作作为人文合作的重要支撑和载体,可进一步促进文化、教育、环保、科技、卫生、安全、青年、体育、媒体等其他人文领域合作,从而全方位提升中阿间的人文合作水平。

(二) 旅游外交机制尚不健全

旅游外交根据行为主体不同可分为官方、半官方和民间三个层面,这三个层面的传导机制和着力点是不一样的。官方层面的旅游外交通过签署合作协议、召开国际博览会等,对促进两国旅游合作意愿,制定顶层规划方面具有较大的影响力;半官方层面,比如旅游组织、跨国企业等,主要通过旅游经营活动促进双边旅游经济发展、带动旅游流的形成;而民间层面的旅游外交在增进两国公众的亲近感、影响和改变其对中国的刻板印象乃至产生价值理念等方面负有责任。这是因为旅游活动在本质上是一种文化交流活动,旅行者前往异国他乡进行旅游,通过浸入式的文化体验加深对旅游目的地的认知。同时,由于旅行者在旅游过程中与目的地居民发生交往和互动,从而使当地居民对客源国的文化、价值观产生直观感受,继而加深或改变旅游目的地居民对旅游客源国的刻板印象。

而不同层次的旅游外交所需要的旅游合作机制也是不一样的。目前中阿旅游合作中常常出现的“有上文无下文、有协议无实施”的情况,就是因为缺乏更为健全的合作机制。因为在现实实施层面,协议的落地最终要通过各方参与的市场化运作方式来实现。国家考虑的是改善国际关系,地方政府更多考虑的是吸引国外优质旅游资源、发展地方经济,旅游企业和行业组织考虑的则是提升企业知名度、获取经济利益,公民考虑的是满足个人旅游和文化需求。因此要将国家意愿切实转化为行动力和实际效益,乃至文化影响力,就必须建立各方联动的旅游合作机制。通过这些机制将动力层层传导,才能形成同频共振,最终达到外交、经济和文化多重目的。因此,构建多层次的中阿旅游合作机制是深化中阿旅游外交内涵的当务之急。

(三) 双边旅游客源流基数尚显不足

旅游外交的开展主要是借助旅游客源流,通过游客体验带动经济文化交流。双边互为旅游客源国的依存度大小,决定了旅游作为外交工具发挥外交效能的大小。(30)张瑛、刘建峰:《新时代大国特色外交视野下旅游外交研究》,第159页。特别是当一国成为旅游目的地入境游主要客源国时,该国就能利用其旅游影响力在双边关系博弈中占据主动地位。2017年的萨德事件,2020年由新冠疫情引发的中澳矛盾,中国政府对韩国和澳大利亚发布旅游警告就是充分利用旅游影响力调解双边外交关系的例子,其前提都是以庞大的中国客源流量作为基础的。反观当前中国游客前往阿拉伯国家旅游情况,尽管近年来增长迅速,个别国家(如摩洛哥)的中国游客增长速率甚至实现了翻倍增长,但相比整个中国出境游市场而言比例依然偏低,换言之,旅游作为调节双边关系工具的影响力还比较弱。

五、 未来中国对阿旅游外交着力点

尽管当前相对于其他外交工具来看,旅游在调节中阿双边关系中的作用尚不直接和明显,但正如之前提到的,双方对于旅游业发展的总体定位和战略谋划是相向而行的,这为中阿深化双边旅游合作、开展积极的旅游外交打开了想象的空间。未来,推进中阿双边旅游外交应着重做好以下几方面工作:

(一) 制定清晰的双边合作愿景与规划

如前所述,中国和阿拉伯国家在旅游发展愿景和目标方面有诸多契合之处。要把这种合作的可能性转化为切实行动,就需要做好顶层设计和规划。首先,国家层面需要做好增信释疑工作,对开展旅游合作的一些基本立场、基本问题要有明确的回应。例如,未来“十四五”期间要不要开拓阿拉伯国家入境旅游客源市场,使其成为中国入境游市场发展的新增长点?哪些省份和城市,哪些类型的旅游适合先行开发?如何评估政治上可能存在的风险?相关政策如何把握与协调?要给予清晰的定调,从而坚定地方政府和企业开拓这一市场的信心。其次,为保证目标的达成,可探讨设立中阿旅游发展基金的可能性。通过推动双边政府将旅游发展规划纳入一揽子经济复苏计划,使旅游成为多边和双边主流合作平台议题的重要选项,从而确保旅游行业获得必要政策和资金支持。

(二) 加强多层次旅游合作机制建设

未来加强中阿双边旅游合作机制的关键在于建立次区域旅游合作机制。这是因为中国和阿拉伯国家都是幅员辽阔,域内旅游资源禀赋、旅游经济发展和人均收入差距较大,加上政治环境复杂,不可能实现“一盘棋”的合作模式。为此,加强个别省份、个别国家间点对点的次区域旅游合作是当前阶段双边旅游合作的理想模式。中国的北京、上海、浙江、广州、海南与阿拉伯国家的迪拜(阿联酋)、开罗(埃及)、利雅得(沙特)和多哈(卡塔尔)可以作为开展次区域旅游合作的先行城市。在具体合作领域方面,可加强双方在旅游文创产业联合开发、旅游数字产业合作、中阿文化遗产联合保护合作和旅游高层次人才培养等方面的合作;在制度建设方面,应加强双方在质量评估和突发事件管理方面的制度建设如。如可利用大数据建立起游客满意度和目的地受欢迎度评估体系。通过这一抓手持续改进旅游服务,加强双边旅游合作中的话语权。

(三) 继续推动双边旅游客流量的增长

客源流是中阿开展双边旅游外交的基础和根本。新冠疫情导致中东地区旅游业受损严重,阿拉伯国家旅游业产值减少70%,地区经济损失高达2,200亿美元。(31)哈奈尔·穆罕默德:《阿拉伯地区旅游业:新冠导致全球旅游经济损失高达一万亿美元》(阿拉伯文),门户网,2021年1月22日,https://www.albawabhnews.com/4247890,上网时间:2021年1月22日。不少阿拉伯国家都将恢复旅游业作为保民生、保社会稳定的重要手段。作为全球最大的出境游客源国和前往中东旅游人数增长最快的国家,中国对阿拉伯各国是极具吸引力的,阿拉伯国家对中国市场充满期待。此外,从开拓入境游市场的角度来看,“十四五”期间“一带一路”沿线亚非国家将成为中国入境旅游发展的新增长点。阿拉伯国家地处“一带一路”旅游线路规划的核心地带,也是目前全球旅游业发展最快、最具活力的地区之一,尤其是海湾阿拉伯国家,2019年的出境游消费总额占全球穆斯林旅游消费总额的30%以上。(32)Dinar Standard, “State of the Global Islamic Economy Report: 2019-2020, ” Salaam Gateway, https://cdn.salaamgateway.com/special-coverage/sgie19-20/full-report.pdf,上网时间:2021年4月17日。鉴于此,加强与阿拉伯国家的旅游合作,以中东地区为交通枢纽,向西可以推进与欧洲各国的旅游合作,向南可以开拓非洲新兴旅游市场。

(四) 充分发挥旅游产业的先导作用和虹吸效应

旅游业是一项综合性很强的产业,涉及衣、食、住、行各个方面。一个地区旅游业的发展往往可以带动该地区资金、人力、技术等要素的集聚。双方旅游产业的合作可以带动贸易、投资、物流、基建、信息技术、人文等多领域合作的深化。中国与阿联酋(迪拜)的双边旅游合作就是这一方面的最好例证。近十年来,中国前往阿联酋迪拜旅游的游客人数增长了一倍。从2019年开始,中国已经成为迪拜第四大旅游客源市场。(33)苏小坡:《2018年赴迪拜中国游客数量增长12%》。其间,中国和阿联酋在文旅、航空、通讯、数字支付、旅游基础设施建设等领域的合作不断取得突破。迪拜已经成为中国游客进入中东和北非地区的主要中转站。在后疫情时代,中阿经济合作要更加重视旅游产业的先导作用和虹吸效应,将中国旅游服务贸易与宣传、金融、运输、保险等其他服务贸易出口议题相结合,将出境游与“一带一路”、丝路基金、亚洲基础设施建设投资银行的相关议题相结合,推动其与中国主导的金融机构在基础设施建设、产业合作、数字旅游、人民币国际支付等领域的合作。

(五) 提前关注并预防旅游外交中可能出现的负面因素

旅游外交的属性总体来说是和平的,旅游外交的影响大多也是积极和正面的,(34)李飞:《论旅游外交:层次、属性和功能》,载《旅游学刊》2019年第3期,第118-119页。关于旅游的属性,作者在此文中总结主要有“和平之因”“和平之果”“折中学派”三种说法。但也难免产生负面因素。例如,个别公民出国旅游时的不文明行为会给当地居民留下不好印象,目的地旅游管理不规范也可能引起摩擦和纠纷。对此,相关部门一方面要有正确的认识,要认识到这是双边旅游交往中难免的,尤其是在文化习俗差异大、双边认知存量不足的情况下;另一方面,相关部门对此应有预见,通过建立处理突发事件的预警机制,及时做好危机公关和舆论引导工作,以避免因将单纯的旅游事件政治化而造成的麻烦。