基于灰色预测模型的我国海洋渔业发展趋势分析

李红艳,姜晓东,王 颖*,李 晓,纪 蕾,柳 杰,郑永允

(1.山东省海洋科学研究院,山东青岛 266104;2.山东省海洋预报减灾中心,山东青岛 266104;3.山东省海洋发展研究会,山东青岛 266000)

我国海洋渔业资源十分丰富。改革开放后,海洋渔业持续快速发展,海水捕捞产量连年增加,海水养殖业迅速崛起,形成了世界上规模最大的海水养殖业,为我国居民提供了大量优质蛋白。但是,海洋渔业快速发展的背后存在诸多隐患:近海捕捞业具有收益高等特点,渔民为追求经济效益,长期酷渔滥捕使捕捞强度的增长速度远远超出了海洋渔业资源的再生速度,海洋生物多样性减少,海洋渔业资源日益衰退;海水养殖业存在局部过度养殖,海洋环境污染和病害问题突出等问题,制约着新时期我国海洋渔业的可持续发展。因此,全面把握我国海洋渔业的现状,正确预测海洋渔业的未来发展趋势,对于管理海洋渔业生产,促进我国海洋渔业健康可持续发展具有重要指导意义。

1 我国海洋渔业发展现状

1.1 海洋渔业产量稳中有降,产值逐年上升

2012—2019年,我国海水产品产量、近海捕捞产量呈先逐步上升后缓慢下降趋势;海水养殖产量呈逐年上升趋势;远洋捕捞产量先缓慢上升,后迅速上升并波动维持于高位(表1)。从年均增长速度来看,海水产品产量为2.39%,海水养殖产量为4.92%,远洋捕捞产量为9.12%,而近海捕捞产量则为-1.18%。从产值指标来看,各项海洋指标的产值总体呈波动上升趋势。2013年前,海洋渔业、海水养殖和海洋捕捞产值增长速度较快,年均增速分别高达13.65%、15.96%和11.24%,随后逐年放缓。

表1 近年来我国海洋渔业产量与产值Tab.1 Output and output value of China’s marine fishery in recent years

1.2 海洋捕捞能力持续增长,捕捞强度居高不下

随着渔业装备技术的快速发展,海洋捕捞强度持续提升。由表2可知,自2002年起,虽然我国海洋捕捞机动渔船数呈缓慢下降趋势,但机动渔船总吨位稳步增长,总功率呈先逐步增长后缓慢下降趋势。近年来,《全国渔业发展第十三个五年规划》《农业部关于加快推进渔业转方式调结构的指导意见》(农渔发〔2016〕1号)等文件陆续发布,明确要求调减控制捕捞业,淘汰落后产能装备,近海捕捞渔船数量迅速减少,总功率也有所下降。海洋捕捞能力的增长,使得我国近海捕捞产量逐渐增加。由图1可见,1998年前,我国近海捕捞产量呈迅速增长趋势,之后则波动下降,但下降趋势较缓。2017—2019年,近海捕捞产量呈显著下降趋势,但2019年的捕捞产量仍为1980年的3.56倍,捕捞产量仍居高位。

1.3 海洋渔业资源衰退,渔获质量大幅下降

南海“六大渔汛”基本消失,渤海濒于“死海”状态,“东海无鱼”等报道层出不穷;许多优良的鱼类产卵场、育苗场的渔业功能丧失,渔业资源增殖恢复能力下降。莱州湾渔场曾是我国北方最重要的鱼类产卵场,近年来由于资源衰退,渔场已基本消失;素有“东海鱼仓”美誉的舟山渔场,是众多经济鱼虾种类的产卵场和索饵场,由于过度捕捞,渔场逐渐没落。近海捕捞水产品中低值鱼贝类比例增加,渔获物逐渐朝小型化、低龄化方向演变。渔获物中传统优质鱼类资源比重急剧下降,主要海水经济鱼类捕捞产量逐年降低(图2)。随着大黄鱼、小黄鱼、带鱼、鲅鱼和真鲷等优质鱼类因过度捕捞而种群衰退,其生存空间被日本鳗、黄鲫和青鳞鱼等中上层小型鱼类挤占,发生种群替代现象,造成渔业资源“优退劣进”[1],优质鱼类占总渔获量的比例从20世纪六七十年代的一半左右下降到近年来的不足三成,渔获质量大幅下降。

图2 我国主要海水经济鱼类捕捞产量变化情况Fig.2 Changes of capture production of major marine economic fishes in China

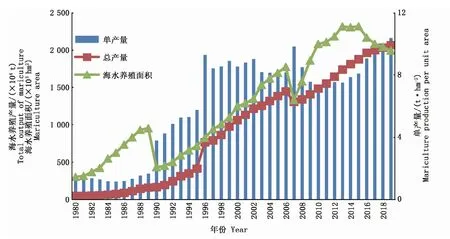

1.4 海水养殖产量居世界首位,单产呈波动上升态势

自20世纪50年代开始,我国海水养殖历经5次产业浪潮,海水养殖面积和产量逐年增加。20世纪80年代以来,我国的渔业政策由“以捕为主”过渡到“以养为主”,海水养殖得到长足发展。联合国粮食及农业组织(Food and Agriculture Organization of the United Nations,FAO)统计数据显示,1959年中国成为世界上最大的海水养殖生产国,海水养殖产量最高时占世界海水养殖总产量的70%以上,这一比例随着亚洲其他国家和地区以及非洲等地养殖业的崛起而有所下降,目前约占世界的60%左右。由图3可见,从1980年起,我国海水养殖产量和养殖面积呈波动中逐步上升态势,数据的波动主要是由于统计标准调整引起的。从单产指标来看,1980—1990年单产变化不大,1990年后单产快速增加,1996年后,单产维持在7.50 t·hm-2以上,随着养殖技术的进步和集约化养殖规模的进一步扩大,2019年单产达到10.37 t·hm-2。

1.5 养殖开发强度大,环境、病害等问题频发

经过长期的高速发展,近岸浅海、滩涂大部分适养空间都得到了开发。据统计,中国浅海滩涂海湾可养殖面积为259.97×104hm2[2],而2019年实际养殖面积已达到199.22×104hm2,开发利用率已达到76.63%;随着养殖业发展方式从粗放型向集约型的转变,海水养殖业单产水平已经达到20世纪50年代的5倍,养殖强度较大。

图3 我国海水养殖总产量、养殖面积和单产量增长情况Fig.3 Growth of total output of mariculture,mariculture area and mariculture production per unit area in China

高强度的海水养殖带来了一些负面问题,例如环境污染、养殖病害频发等。养殖污染主要包括残饵、排泄物和药残污染。养虾过程中一般有30%以上的饵料未被摄食;网箱养殖时投喂鲜杂鱼,饵料系数更高达6~8,养殖过程容易产生大量残饵[3]。海水养殖尾水中残饵、排泄物会分解产生大量的氮、磷,造成海域水体富营养化,诱发赤潮,破坏海洋生态平衡。养殖水质环境的恶化导致养殖病害频发,每年病害给我国海水养殖业造成的损失就高达几十亿美元[4]。而病害发生后,不合理和不规范用药容易导致养殖产品药物残留超标,从而影响水产品质量安全和出口贸易。

2 我国海洋渔业发展趋势预测

2.1 灰色预测模型

灰色预测是指通过建立灰色模型,发现、掌握灰色系统的发展规律,对系统的未来状态作出科学的定量预测[5]。灰色系统理论认为,一切随机量都是在一定范围内、某一时段上变化的灰色量及灰色过程[6]。考虑到影响海洋渔业的因素多而复杂,可查阅的海洋渔业数据来源较为单一,是典型的灰因白果律事件,因此采用GM(1,1)模型对我国海洋渔业产量和产值进行短期预测。以近海捕捞产量为例,建模过程如下。

①设x为我国近海捕捞产量,共有n年的数据,可组成原始序列,记为:x0={x(0)(1),x(0)(2),x(0)(3),…,x(0)(n)}。

②计算序列的级比:

式(4)中,α为发展系数;μ为灰色作用量,t为时间。

⑤构造矩阵B和向量Y:

式(12)中,ε(avg)代表平均残差。

式(13)中,p0仪表精度,当p0>80%时,模型精度良好;p0>95%时,模型精度优秀。

2.2 灰色预测结果分析

由于灰色预测模型的原理是离散累加求导,当数据量较少时,中短期的预测精度更高[7],因此选用2015—2019年数据作为原始序列,进行灰色预测模型建模,并对未来3年的数据进行预测。研究数据来源于《中国渔业统计年鉴》(2016—2020年)。结果如表3所示。

表3 我国海洋渔业产量、产值灰色预测模型Tab.3 Grey prediction model of marine fishery production and output value in China

应用残差检验法对模型精度进行检验,结果如表4所示。各模型精度均>95%,证明模型精度优秀,可以依据该模型结果对未来发展趋势进行预测。

从GM(1,1)模型对我国海洋渔业产值产量预测结果的分析情况看(表5),2020年以后,我国近海捕捞产量呈逐年下降趋势,且下降幅度较快,年均降幅5.50%,推测其原因在于我国近年来着力调减控制捕捞业,通过控制发放捕捞许可证、定期减少燃料补贴、减少渔民和渔船数量等措施严格控制捕捞强度,减少捕捞产量,促进渔业资源修复;预测未来3年海水养殖产量呈缓慢上升趋势,这可能与我国加快推动水产养殖业由粗放型向集约型转型,通过环境友好型的技术创新推动养殖绿色生态化发展等调控方向有关;我国现行政策鼓励科学合理利用公海渔业资源,预测未来3年远洋捕捞产量呈缓慢上升趋势;由于2020—2022年近海捕捞产量的下降规模高于海水养殖和远洋捕捞产量的增长规模,因此,未来3年海水产品产量可能呈逐年缓慢下降趋势;同期,海洋捕捞产值、海水养殖产值和海洋渔业产值均呈逐年快速上升趋势,年均增速分别为4.64%、6.45%和5.75%。这一趋势由一系列因素造成:一方面,捕捞产量降低,水产养殖和水产品总量增长速度放缓,投入品(饲料、能源等)成本上涨,导致水产品价格上涨,产值增加;另一方面,人口增长、水产品消费需求增加,消费类型呈现多样化、营养化、高质化和高值化,推动了产值的增加。

表4 灰色预测模型精密度检验Tab.4 Precision test of grey prediction model

表5 我国海洋渔业产量、产值灰色预测结果Tab.5 Grey prediction results of marine fishery production and output value in China

3 结论与建议

海洋渔业是我国国民经济的重要组成部分,其发展同时受资源状况和国家政策的双重影响。海洋渔业作为典型的资源依赖型产业,渔业资源的丰富程度直接决定其发展方向和好坏。我国虽是渔业资源大国,但近年来由于环境变化和高强度捕捞等因素影响,导致天然水域渔业资源状况呈现衰退趋势。新形势下,我国海洋渔业不得不逐渐由传统的捕捞依赖向养殖依赖转变,《全国渔业发展第十一个五年规划》[8]中将“建设现代化水产养殖业”“全面落实‘以养为主’”和“控制捕捞强度”作为工作重点[9],极大地促进了水产养殖业的飞速发展,海洋渔业产值增速持续加快,2008年海水养殖产量首次超过近海捕捞产量。“十二五”期间,我国继续大力发展渔业并将其列为国家发展战略性产业[10]。因此,在2011—2015年期间,我国海洋渔业产值得以迅速提高。“十三五”期间,我国在渔业发展方面,明确提出转型升级水产养殖业、调减控制捕捞业,并提出控制海洋捕捞产量在1 000×104t以内的目标[11]。在海洋渔业可持续性差、资源枯竭的情况下,国家渔业主管部门通过实施海洋捕捞网具最小网目尺寸、渔业油价补贴政策改革、渔船双控制度、捕捞限额、取缔涉渔“三无”船舶、伏季休渔和设立海洋保护区等措施严格控制捕捞强度,促使我国渔业养殖捕捞产量比进一步增长,从2008年的54:46调整为2019年的67:33。2019年近海捕捞产量基本实现总量控制目标,达到1 000.15×104t。

随着我国海水养殖规模的不断扩大,近岸养殖空间不足成为制约渔业经济增长的另一短板,一些学者着手开展建立国家离岸养殖试验区的研究[12]。2006—2020年,我国先后实施“远洋渔业工程”“远洋渔业拓展工程”和“远洋渔业综合保障工程”等重点项目,使我国远洋渔业取得了长足发展,产量和作业渔船数量均居于世界前列[13]。根据灰色模型预测结果,未来3年,远洋捕捞将得到稳步发展。

通过对近年来我国海洋渔业产量和产值相关数据进行分析,探究我国海洋渔业的发展现状和趋势,基于灰色预测模型,建立了海洋渔业产量和产值预测模型,并对未来3年的产量和产值进行预测分析。研究结果表明,我国海洋渔业受政策和资源双重因素影响,产值基本稳步增长,海水养殖产量稳步增长,近海捕捞产量呈现下降趋势;海洋渔业呈现以海水养殖为主,近海捕捞为辅,远洋捕捞稳定发展的格局;同时,海洋渔业资源衰退趋势仍然存在,可持续发展前景不容乐观。

在引导渔业绿色发展,加强渔业生态文明建设的背景下,为进一步促进我国海洋渔业可持续发展,提出以下建议:一是以保障人民群众对海水产品优质动物蛋白的需求为第一要义,积极通过转方式、调结构和促生产,满足水产品市场消费需求。在近海捕捞业方面,继续贯彻实施渔船双控、伏季休渔等制度,完善捕捞限额制度体系,控制近海捕捞强度。在海水养殖业方面,以创新型渔业科技为支撑,构建生态、绿色、可持续养殖模式,开展良种引进、养殖技术改良和渔业信息化建设等工程,提高养殖水产品质量。二是大力推进海洋生物资源养护与生态环境修复。以可持续发展为前提和目标,通过综合治理养殖尾水、工业生活废水等改善我国近海海域环境;加大力度推进蓝色粮仓、海洋牧场、人工鱼礁和增殖放流等海洋资源修复工程项目实施,促进海洋渔业高质量可持续发展。