走近庞然

他用匠心之作叩問经典

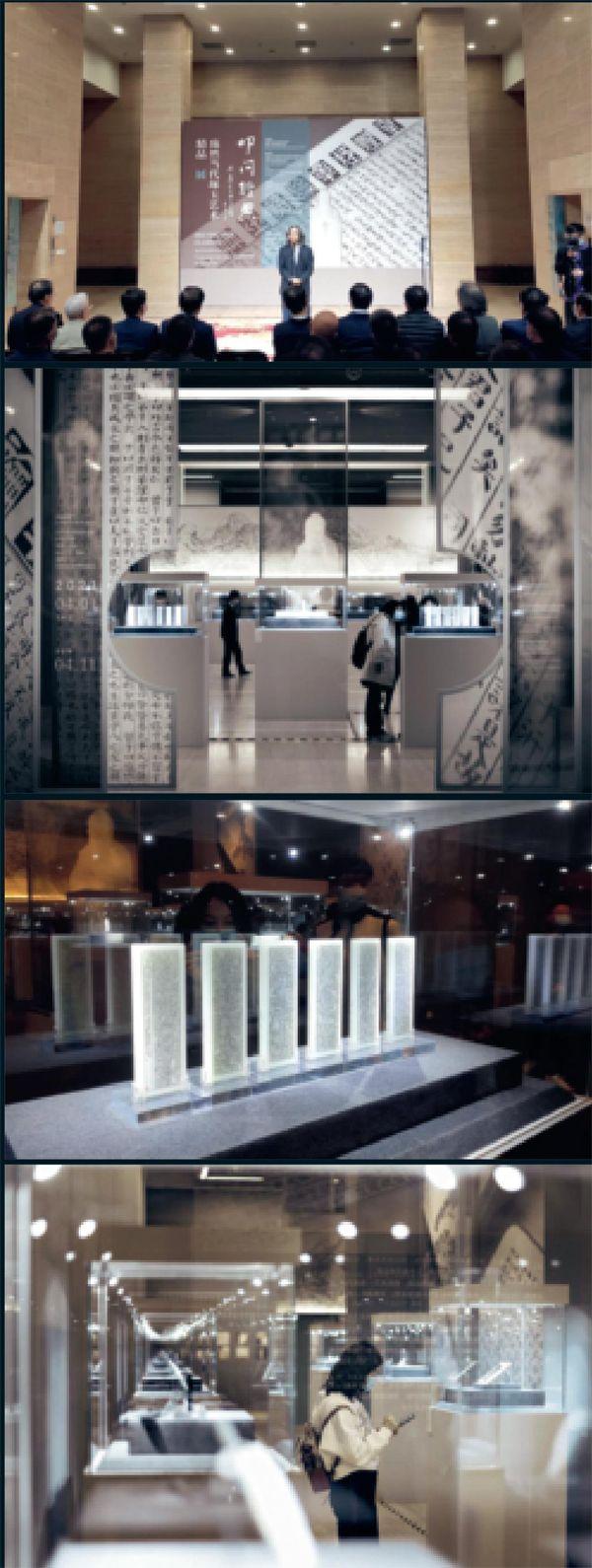

“中国美术馆非常重视此次展览,因为庞然的雕刻体现了中国文化的伟大。”中国美术馆馆长吴为山这样评价道。

吴为山所称的展览即是前不久在中国美术馆举办的“叩问经典——庞然当代琢玉艺术精品展”。作为国家最高美术殿堂,中国美术馆向来以中国绘画、书法、油画、雕塑等美术作品的展示为主,而属于工艺美术范畴的玉雕展览则极为少见。庞然是第三位登上这座艺术殿堂举办个展的当代玉雕大师。

大展开幕当天,来自收藏界、拍卖界、玉雕界、美术界等行业的顶级“大咖”汇聚一堂,如中国珠宝玉石首饰行业协会会长叶志斌、知名当代玉雕收藏家吕亚芳、中国工艺美术大师仵应汶、北京博观拍卖董事长奥岩等。与此同时,中新社、新华网、光明网、人民政协报、北京电视台、北京晚报、南方都市报等十余家主流媒体悉数到场。与会者纷纷被展览展出的玉雕作品所折服,他们由衷地赞叹玉雕之美、工艺之精、精神之贵。

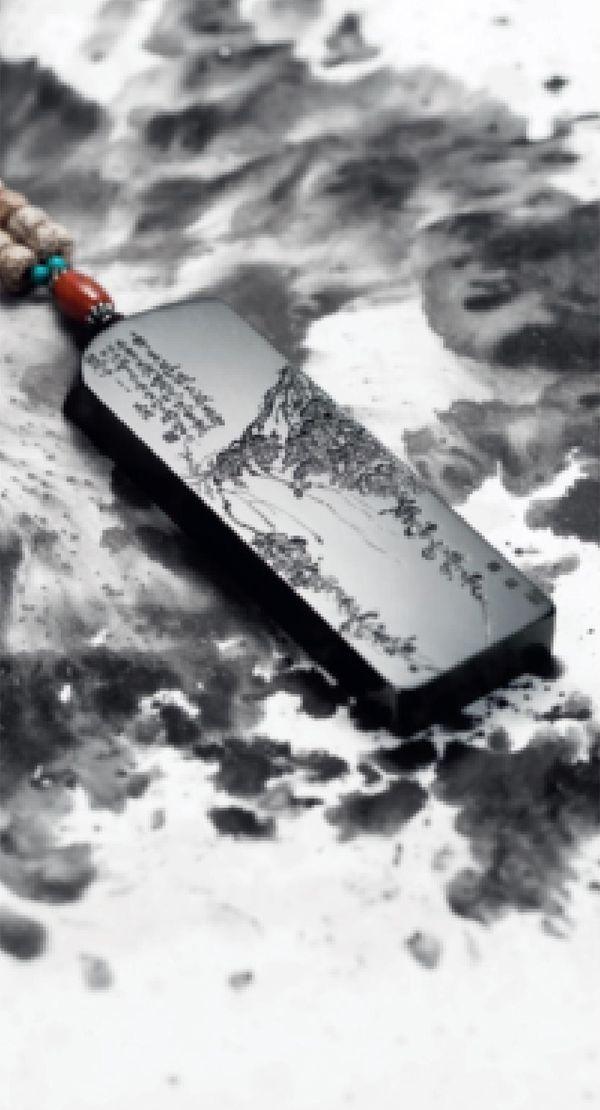

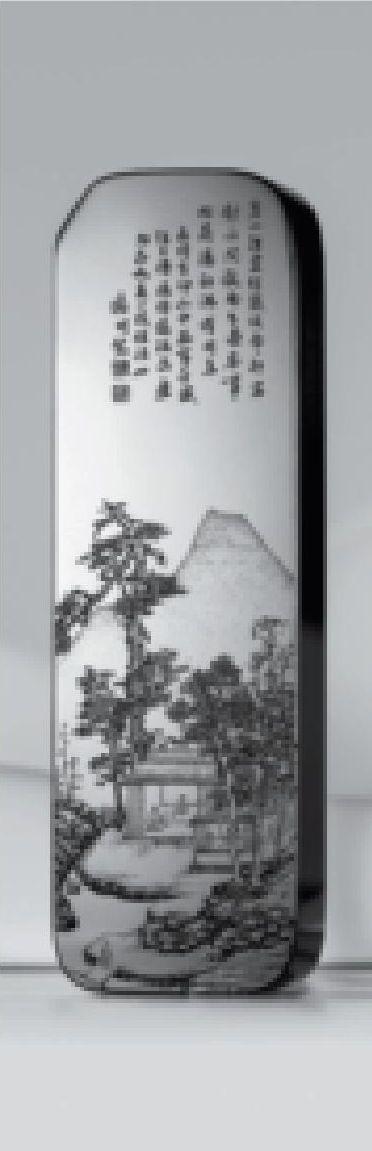

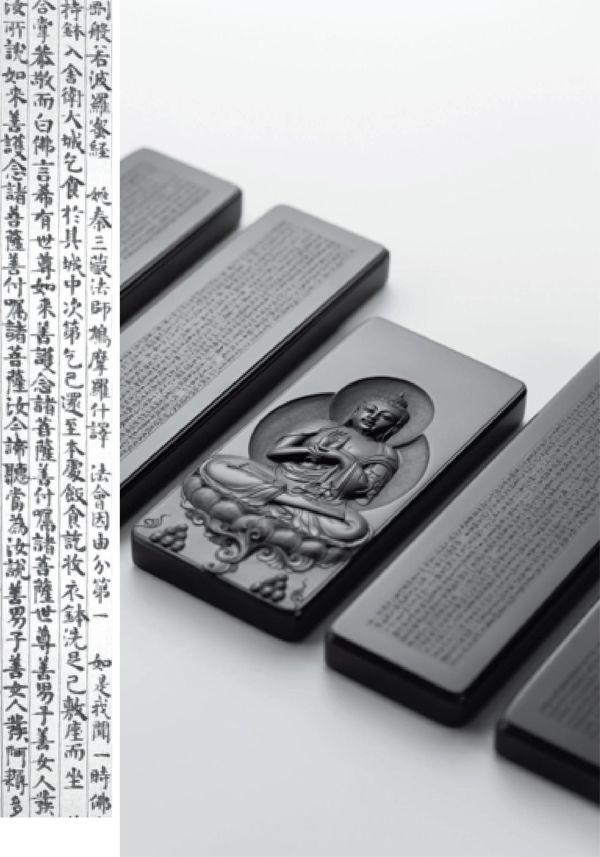

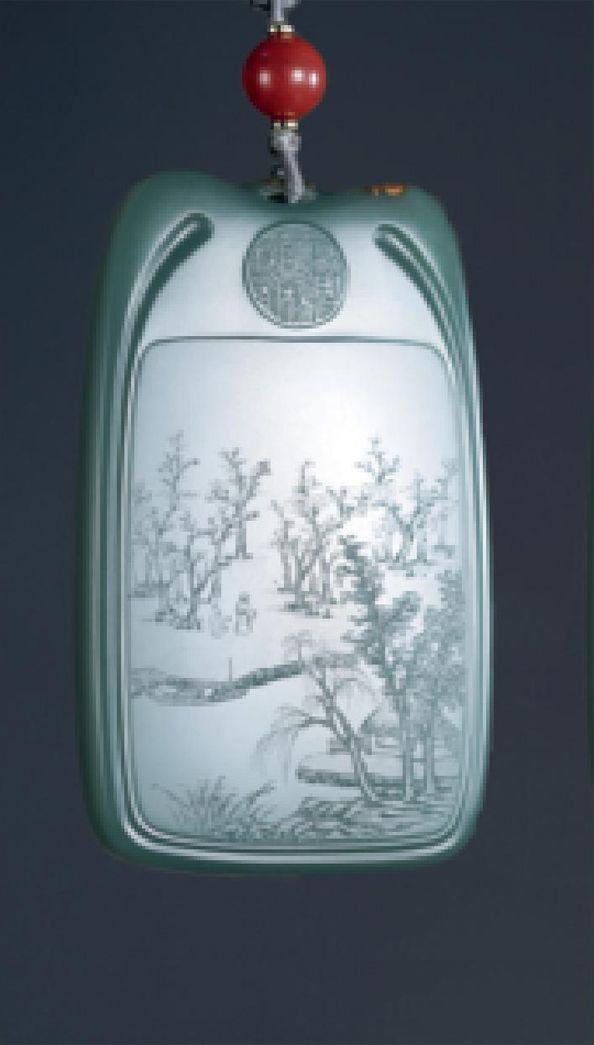

首次完整亮相的《论语》玉册组雕无疑是最耀眼的“明星”。此作由庞然历时两年半打造,共雕刻两万余字,每个字仅高3毫米、宽4毫米,还有“孔子圣迹图”、“论语”题匾及孔子圆雕圣像。而一同展出的庞然近10年创作的《富春山居图》《墨葡萄图》《吴门逸韵》《荷石栖禽图》《驴背吟诗图》《江岸望山图》等颇具中国传统水墨韵味的玉雕力作也引来观者的啧啧称赞。

在不少专家、学者眼中,“《论语》玉册刻绘得洋洋洒洒,完成度极高,十分难得。无论是雕刻的难度,还是艺术家的功力和恒心,都令人叹为观止。”“书画相携、气势恢弘、内涵深厚,营造了审美感受与哲学思考上的双重意境。”

吴为山在开幕式上表示,希望这个展览是对当代中青年艺术家、非物质文化遗产传承人、大国工匠的一种激励,他说道:“希望未来能有更多能工巧匠、艺术大师来此展示,让他们的作品在这里熠熠生辉,向世界讲述好中国故事。”

无疑,庞然便是能工巧匠中的一员代表,他始终认为“雕刻不仅是将中华经典和古代书画复刻到玉石上,更需要思量如何向更广泛的维度传播民族文化”。的确,一个民族的文化自信和发展,需要一代一代人的传承和开拓。庞然最大的梦想是“用经典传播玉文化,用玉传承经典文化,多创作一些无愧于自己、无愧于玉石、无愧于匠心的作品”。而这,也正是如庞然一样的诸多当代玉雕大师的共同梦想。

(注:本页图片由庞然提供)

玉之成器犹如一曲人生变奏

华灯初上,巷子里的小酒馆虽然人来人往,却并不显得喧嚣。在闹市区还能乐享宁静、幽深之妙,恐怕是在苏州才能找到的感觉。

白切鸡、水晶虾仁、茭白炒肉、葱油蚕豆、焖花生、酒酿圆子……八仙桌上的几样小菜同样很“苏州”。临窗小饮、闲叙旧事,处处荡漾着水乡的温柔。

“我对饮食没要求,但这家小馆的苏帮菜很地道,已经吃了很多年。”客居姑苏多年的庞然说道。桌上的菜品全部由店主阿婆推荐,庞然只是不断地点头,并不参与意见。这看似随意的举动,细品之下却传达出一种执着与认真。

与庞然聊天,他的视线永远不离开你,但这不代表他没有留意周遭发生的事情。当几位进店顾客将要另寻他处就餐时,正在与记者交谈的他突然拍了拍桌子,大声喊道:“你们就在这吃吧,他家的菜真的很好。”

突然的“变奏”,让庞然与众不同的性格显露无遗,而这只是他生活中的一个小小片段。

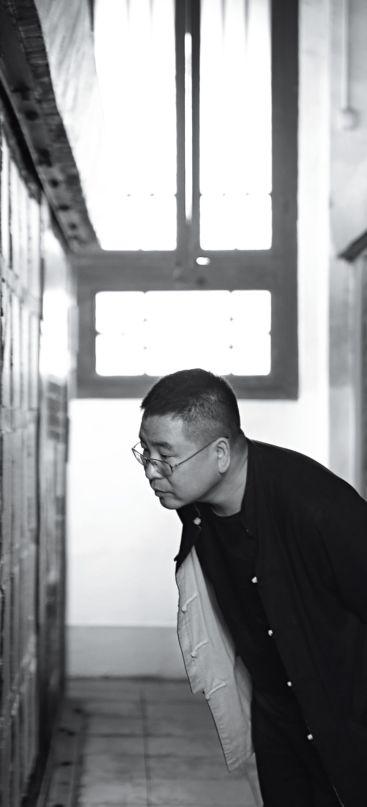

不管白天还是夜晚,悠然居玉雕工作室的大门几乎都是关着的。从右图可以看出,虽然夜幕降临,二楼依然开着灯,此时庞然还没有结束一天的工作。

不管白天还是夜晚,悠然居玉雕工作室的大门几乎都是关着的。从右图可以看出,虽然夜幕降临,二楼依然开着灯,此时庞然还没有结束一天的工作。

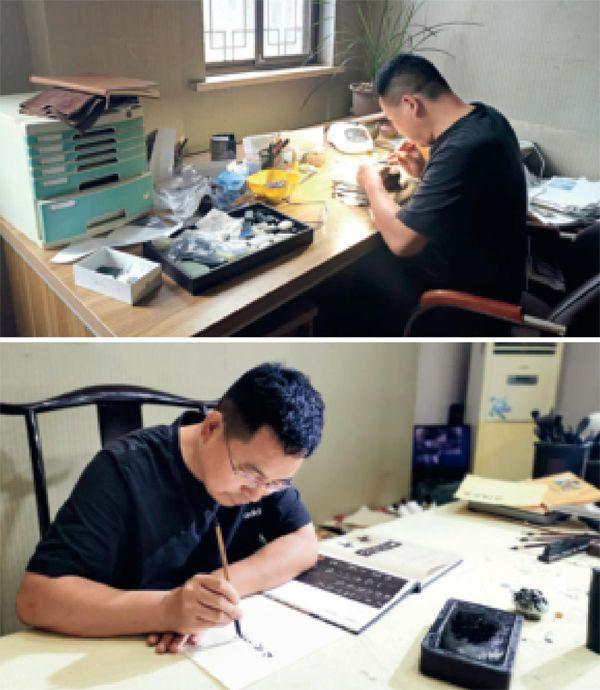

庞然每天6点起床后,第一件事就是要坐在家中客厅的南窗边进行雕刻。而这个“固定动作”多年不变。一日之计在于晨,庞然对时间的极好学控,也铸就了他今天的成就。

闹市中的隐居者

从这家餐馆步行到庞然创立的悠然居玉雕工作室仅仅需要几分钟时间,这里属于苏州老城区的核心位置,拙政园、狮子林、平江路、观前街等外地游客热衷打卡的景点均在此区域内。被繁华包围的悠然居,相对周围的环境来说更像是一位无动于衷的隐士,始终保持着自己的默然与低调。

悠然居是一栋四层的门面旁,北面正对着园林路,那条街上的玉雕工作室林林总总,各种材质、造型的玉雕作品也琳琅满目。而悠然居在其中则显得尤为特立独行——“悠然居”红地金字匾额悬挂在屋檐下,如果没人介绍,你绝对看不出这家店铺是做什么的;一天之内除有人员及货物进出外,大部分时间大门紧闭,甚至连电动卷帘门也要落下;即便有机会进入店内,一层空间也只摆放一个屏风和两张办公桌,没有任何玉雕作品。

“这是工作室,我每天要在这里做活儿,不能让这里成为迎来送往的公共场所。即便有慕名前来的客人,楼下会有专门的工作人员来接待,而我在工作室的大部分时间都留给了创作。”在庞然的理念中,把活儿做好是最重要的事情,尤其是在静下心来创作的时候,是不能被任何事情打扰的,否则一件本该是精品的作品很可能功亏一篑。“真正喜欢我作品的人,见不到我也同样会收藏我的作品。”他坚定地说道。

每天指导过学生,庞然便开始做自己想做的事情,不管雕玉还是临帖,他会根据自己的状态适当做出调整。

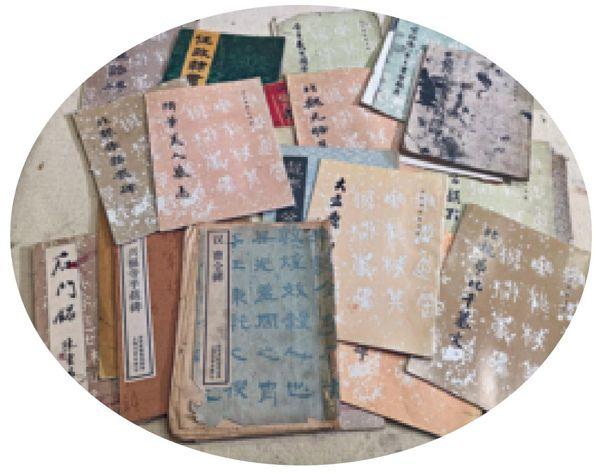

这些都是庞然使用多年的字帖,对于书法的喜爱自不必说,而每一页纸和每一滴墨的背后,看到的是他的刻苦。

不轻松的一天

时间,是庞然最珍惜的资源。他像是一位时间管理专家,不允许哪怕1秒钟毫无意义地从自己身边溜走。

从早上6点起床,一直到午饭前这段时间,除了吃早餐与指导学生们工作外,其余时间庞然都会坐在窗边进行雕刻。“做活儿的时间必须分段,吃早餐和指导学生的时间其实也是在缓解身体疲劳,当重新拿起工具时,身体会处于最放松、最舒适的状态。”

庞然总是把自己的一天安排得既充实又合理,然而这种作息安排并非完全循规蹈矩,也会根据实际情况做出调整。“夏季日照时间长,早上干活的时间会更长一点。而到了冬天,从上午到午后的阳光最充足,这段时间用在雕刻上的精力会更为集中。”

初夏的江南即将迎来“黄梅天”,阴云细雨时常毫无征兆地光临苏州城。“今天有点阴天,回家。”工作室的南窗比较狭窄,午后的光线不算理想,再加上有些阴天,庞然拿起手中的活儿,准备回家做。

“没状态,不刻了。”在家中雕刻了片刻,但并不满意,庞然又扔下刻刀,随即起身往外面走。“晴了,走,爬山去。”此时已近下午3點,他觉得既然状态不好,就该去换个环境、换个心情。

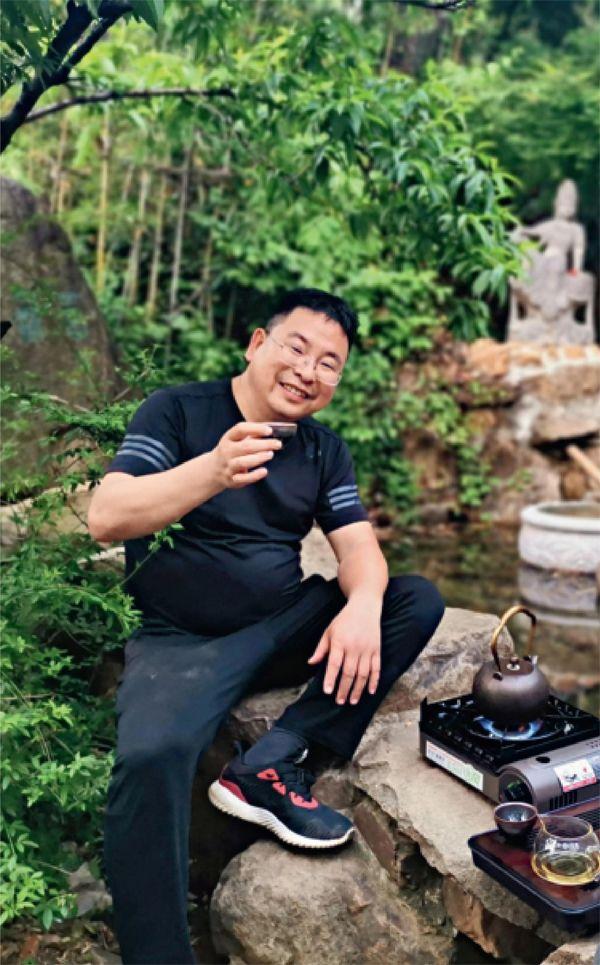

那天下午,记者跟随庞然登上了苏州城西10公里处的大阳山。一路上,他时而聆听山间的泉水、时而触摸脚下的巨石、时而观察茂密的丛林。当站在山巅之时,他指向远处一高一低两座山丘对记者说:“看,它们像不像我作品中的山。爬山是一种休息,也是对体能的锻炼和状态的调节,更是亲近自然物象提取创作素材的过程。”在他看来不一定拿起刻刀才算工作,吃饭、喝茶、开车、聊天、逛街、爬山对他来说都可以促进工作,这些生活中的行为均可以对其创作产生潜移默化的影响。

这就是记者所见庞然的一天,不管是否坐在工作案台前,他的思想意识始终围绕着雕玉这件事儿在运转。张弛有度,收放自如,与其说他善于驾驭时间,倒不如说他是驾驭自己的高手。其表面的灵活多变,掩盖不住背后沉潜的那颗对玉雕事业恒定不变的初心。

哪有按部就班的生活

悠然居二楼的待客厅四周满是书架,历代书画大家传世作品集、二十四史、诸子百家,通过这些藏书就能立刻联想到庞然刀下那些或庄严、或简净、或幽远的画面,每一件作品的灵感来源和参考范本就在这个书斋中。

据庞然讲,这间书斋从不封闭,所有书籍可以供学生们随时取阅。“学生现在主要是学习基本功,我传授他们琢玉的基本方法,至于今后能否走上这条路,还是要看他们自己。他们不可能永远跟在我身边,但希望通过我的引导,除了技法上得到提升,他们的文化素养也达到一定层次。正所谓‘师父领进门,修行在个人。他们想做什么,我可以教什么,但当技法层面都解决后,推动他们进步的就是文化了。”

庞然最早练习刻字是为了生计,在经过一段时间的磨砺后,他意识到要想在这个领域闯出自己的名堂,必须在前人的基础上寻求变化。“在玉石上刻字不乏前辈大师,但过去那种雕刻技法现在利用技术手段很容易模仿,想避免被模仿,就得找出前人易于被模仿的原因,并且经常改变自己的风格。”

经过多年摸索,庞然终于找到了一些属于自己的创作路径。“前人简,我就繁;前人多用白料,我就多用黑料;前人笔画圆润,我就多出方笔。”与此同时,他还不断在玉石上追求金石味道,打破保持玉石完美无缺的理念,用他的话说是在追求“瑕疵美”。“我刻的牌子全是崩口,更像是在写意,这就给模仿者增加了难度。”

这是庞然刻《论语》时妻子为他做校对的笔记,庞然为其题字“最高指示”他说接下来怎么刻,都得听这本笔记的。

这话说起来容易,其实是庞然用无数个日日夜夜才寻到的一点门径。“人的学习能力是可以后天补上来的,不会就学、不熟就练,白天不够用就熬夜。我为了解决一个难题,一夜不睡是常有的事儿。想成功,哪有按部就班的生活。”

人生无捷径

看庞然雕字,是一个并不枯燥,并且能让人产生很多遐想的过程。只见他右手持刻刀,左手拇指抵住刻刀,动作看似呆板,体现在玉石上却灵动异常。玉石在他刀下不停地左右旋转,按下去的每一个动作看不出有任何差异,但那些线条却饱含着笔墨该有的所有韵味。

“你看这细小的动作,是十几年来一点一滴积累出来的。做活儿是需要有状态的,即便心情不好,我也会摸一摸工具、摸一摸玉石。如果一天不摸它们,好像这一天没有过,像是荒废了一样。”庞然不想让自己的任何一天变成真空的,他时时刻刻在思考如何给自己手中的玉石赋予灵魂。“我也认可‘美玉不琢的理念,不琢的作品是最难做的。但如果能通过自己的手让它更美,为什么不干?玩玉这件事不在于刻画什么,但一定要使其有可玩性,失去了这一点,再美的玉石也是没有价值的。”

庞然觉得让一块玉石成为一件艺术品的过程,像极了一位玉雕师的成长过程。他说做玉雕不是在上面画了样子去雕刻就可以了,从切料到出成品,每个环节都不能偏离做玉的规则和轨道。而每件作品遇到的问题都不同,他觉得如果仅停留在对基本技法的掌握上,不吸收新的知识,就找不到变通的办法。

“玉遇到人才有温度,人也如此。没有人情世故的雕琢,一个人也同样不会成熟。人生没有任何捷径可走,做活儿如此,做人也如此。”这恐怕是庞然最中肯的经验之谈。

虽然人生处处充满“变奏”,但庞然的终极目标始终没有改变——做一个地道的玉雕师。

(注:本文图片由赵玉国拍摄)

历时四个多小时,从山脚到山顶,沿着山路走上一圈,再回到原点。难怪庞然刻《论语》能保持那样恒定的状态,经常爬山为他维持状态起到了一定作用。回到山脚下,他不忘接一些山泉水,煮一壶茶,享受自然带给他的陶冶。

多维视角看庞然

庞然就是这样一个人。他的特立独行、直抒胸臆,也許让很多人感觉不适,但对于真正懂他的人来说,那强烈的个性也正是其可爱、可敬之处。接下来,我们让视角更为多维化,邀请业内专家、收藏家以及他的朋友、家人等,站在各自角度说说他们眼中的庞然。他的性格、他的作品、他的创作,透过他们的讲述,你会看到一个更加鲜活的庞然。

他激励着那些默默无闻的工匠

吴为山(中国美术馆馆长、中国美术家协会副主席):

当我从图像上看到庞然的作品时感触颇深,很明显,他是用心在创作作品。从这些作品不难看出他深厚的书法功底。而当我看到他的原作时,特别是他准备捐赠给中国美术馆的作品时,我真的为之感动了。我觉得一个人能够用心、用力、用情、用智慧,用他多年磨砺的经验,把那些美好的文字,把传统文化的经典刻在坚硬的玉石上,并把文化的德性和玉的玉性紧密结合,使作品产生无穷的魅力,这是十分可贵与难得的。他用妙手再现了伟大的经典文化,字虽然小,但心象很大、情感很深。同时,一个民族的文化是需要一代代人继承与发扬的。可以说,这次庞然的展览是对当代中青年艺术家以及那些默默无闻的工匠的一种激励。

他是颇具艺术家范儿的

吕亚芳(知名当代玉器收藏家):

我收藏有很多当代玉雕名家的作品,有一次通过资料看到了庞然的作品,就找周围相关的人去打听,其中也包括他的师父仵应汶大师。《论语》是儒家文化经典,雕刻这样的作品一定要耐得住寂寞。庞然做到了,他用了两年半时间完成的这件作品,效果比原来想象得还要好。这件作品堪称经典巨制,只有在中国美术馆展出才配得上它的级别。《论语》玉册组雕这样的作品前所未有,如此大的体量,如此好的材料,再加上庞然自身书法和篆刻的功底,十分难得。大家可以看到,如果将作品中的字放大,笔锋非常锐利遒劲,他已经将金石味道完全融入玉雕创作中。而这样的庞然也绝不仅仅是一位玉石雕刻大师,他是颇具艺术家范儿的。

他将玉雕与书画的结合推向巅峰

仵应汶(中国工艺美术大师、中国玉石雕刻大师):

庞然自幼爱好美术,很早就开始练字、学画。2009年,他开始跟随我学习玉石雕刻,我对他在琢玉、做人等方面进行了很多引导。学习了三年以后,庞然走向社会,开始自己创业。直到今天,他能有这样高的成就,我作为老师是骄傲和自豪的。我非常佩服他的精神,他真正将老师灌输给他的精神付诸到了实际行动上。如他一样地在玉石上呈现书法与绘画,这是前所未有的。在当代,可以说庞然将这种玉石雕刻与传统书画相结合的创作方式推向了一个巅峰。

这个“怪才”远超我的想象

范同生(中国玉石雕刻大师):

从1989年到现在,我与庞然相识30多年了,可以说我对他了如指掌。他的脾气有点“耿”,到现在其实他还没有走进世俗。但我也佩服他这一点,我们虽然从事同样的工作,但他不需要迎合太多人,他只做自己。原来我想劝他还是要融入社会,但后来想想,只有这样的他才能保持好的工作状态。他在得知可以到中国美术馆办展览后,第一时间来我这里告知这个喜讯。一句“成啦”,让我们彼此都非常开心。这就是我们的关系,互相没有任何隐瞒,不存私心,相互帮助,相互推动。这次展览也让我和很多同行看到了接下来努力的目标,为我们树立了榜样。

庞然是个“怪才”,最早我支持他刻字是为了让他找个生活来源,但现在的他已经远远超出了我对他的想象。他现在的作品已经达到了一定的高度,开创了许多属于自己的玉雕语言,这与他多年来的努力息息相关。

他始终如少年一般

孟磊(西泠拍卖玉器部主管):

与庞然相识已十年有余,他身上有一种古代文人的气质风范。与他探讨玉雕创作,往往如沐春风。他做事如少年般敢于担当,待人如少年般真挚无瑕,创作也如少年般激情四溢。多年来,他的玉雕作品不断推陈出新,将当代文人玉牌的创作推向了一个新的高度。平心而论,创作《论语》玉册组雕这样的作品是需要很大勇气的。接手这样的旷世巨制,耗时久、难度高、风险大,刻错一字便有可能前功尽弃,可想压力之大。但他敢于去挑战,我想,这正是他身上的责任感、使命感所驱使的,更是那颗充满激情的少年心带给他的勇气。为了此作,他倾注了巨大的心血。一个人为达成目标而专注到如此境界是很不容易的,为此我也深深地被他折服。

慢慢接受了他的“轴”

杨临华(庞然妻子):

雕刻《论语》玉册这个活儿比较大,对于庞然来说自然压力也大。他一有压力,我们全家都能感受到压力。不过,近三年来他的精神状态一直很好,作息时间几乎是固定的,很多环节都是亲力亲为。比如查资料,不查到最原始的出处肯定不会定稿。他的性格很“轴”,不过这种劲头都用在做活儿上了,对生活中的其他方面没什么要求。本来我们性格不太像,但慢慢地我也就接受了这种“轴”。

在这次创作过程中,除了做好家庭分内的事儿,我还为他做起了全篇的校对工作。他做活儿一直非常认真,所以我也不敢懈怠,害怕出错,经常每一篇核对两三遍。而一旦发现有错字,他晚上回来我是不敢说的,依他的性子如果说了肯定不管多晚都会返工,并且给他增加心理压力,所以都是第二天早上才告诉他。结婚20多年来,他一直都这么勤奋。所以,在中国美术馆举办这个展览我是非常支持的,做了这么多年,不管成就大小,也应该给自己做个总结了,这算是他的一个里程碑。

那些不能忘记的时刻

庞然是如何形成现在的创作风格的?在成功的背后,有多少脚踏实地前行的足迹是不可忽略的?他在每一次完成新尝试、新突破之后,有哪些经验值得分享?将时光倒回,让庞然带着我们重温那些经过苦苦思索进而灵感进发的时刻。

2014年

庞然《墨葡萄图》

墨葡萄图

探索金石味

这件作品虽小,但对我来说具有里程碑意义。它是我具有金石意味作品的一種尝试和探索,而且非常成功。

2014年春天,一位藏家想找我做一件明代书画大家徐渭的作品。徐渭才情纵横,我对他心生敬畏,觉得无法淋漓尽致地展现他的才华。但藏家一再要求,又使我鼓起了勇气。雕刻的时候,我感觉很有难度。徐渭是既狂放不羁又一丝不苟的人,他的墨葡萄、藤枝用墨高级,一丝不多、一丝不乱,我在玉石上想尽办法也达不到他那种点染效果。但我既然做了,就不能半途而废,还要继续往下走。

“半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中。”我一遍遍地读徐渭的诗文,认为他在那种境遇下画墨葡萄,是一种心灵的观照。既然他已经落魄至极,我为何不让他更加落魄?想到这里,我终于找到了突破口。

一般来讲,创作玉雕尽量完美而不破,但当时我已经做了一半,如果不继续那更是一种破坏,那干脆就“破坏”它吧——树叶就像被秋风扫落,本来已经熟透的葡萄因无人采摘而变得干瘪,就这样一气呵成、一泻千里。刻完后我非常激动,大汗淋漓。这是我具有节点性的一件作品,每一颗干瘪的葡萄都像是徐渭智慧的闪现,我觉得它比原画更有冲击力。这个过程无比艰辛,但其乐无穷,每每忆起都使我开怀大笑。

2015年

品茶图

第一次以青玉雕刻山水

这是我用青玉雕刻山水的第一件作品,选取了明代文徵明的《品茶图》。我既然客居苏州,就注定要用心研究“明四家”。《品茶图》是文徵明的代表作之一,选择它是因为其用笔、用墨符合玉雕的规律,是我所能表现的山水图像。

由于是第一次尝试山水题材,我原原本本地按照原作去做,题跋的位置、树的高度、山的轮廓等比例都很准确,没有再创作的痕迹。不过,它对我有一个贡献,让我找到了压砣、枣核、喇叭等玉雕工具之间频繁转换使用的感觉和规律,应该说收获不少。

悠然见衡山——读文徵明画意

第一组山水套牌

那时候,我觉得总刻单幅山水没意思,真正检验玉雕师的水平还是要刻成套的作品。这是我着手雕刻的第一套山水套牌。由于当时在整形方面还缺乏经验,所以它尚有很多瑕疵,但代表了自己玉雕生涯的一次突破。做套牌我还是首选了文徵明,因为他的绘画工细,写意成分不多。我选了他的四幅山水画,分别代表了四季的四个场景——春天荡舟、夏天访友、秋天煮茶、冬天夜话。我用山水将画面相连,用树木相互照应,人在其中迂回走动,四个画面形成了呼应关系。怎么让不同场景的套牌做出连带关系?这是一个很值得研究的课题。这个课题将一直延续至我今后的创作中。

庞然《品茶图》

庞然《悠然见衡山——读文徵明画意》

2016年

金刚经

首刻经典 “障眼法”显奇效

在创作了一系列山水套牌之后,我一直思考如何再进一步,去驾驭更宏大的题材。2015年,我有幸被评为“中国玉石雕刻大师”。在为自己的创作做阶段性总结时发现,不管是山水还是书法,在单组作品体量上还是比较薄弱的。换句话说,能称为“经典”的作品不多,能传世的作品更少。

2015年秋天,一位上海藏家想找我刻《金刚经》,开始时我觉得5000多字,刻个小作品就行了。但沉下心细究之后我发现,《金刚经》是中国传统经典文化的一部分,是一部重要作品。对于我来说这是一次机会,不能轻易丧失。

我选择了一块17公斤的玉料,将最精华的部分切割出来,整理出厚度一样的五块牌子。5000多字不出错漏是不可能的,修改的过程其实也使我为日后刻大体量经典作品积累了许多经验。这套作品中的佛像算是个亮点,其凸出牌面的高度仅为1毫米,但看起来却十分有厚度,这是因为我做了背光处理,用了“障眼法”。

因为有了这次刻《金刚经》的机会,让我意识到将中国的经典传统文化在玉石上传承下去是我的责任,后来便有了《孝经》《道德经》乃至《论语》,从此一发而不可收。

庞然《金刚经》

2016年

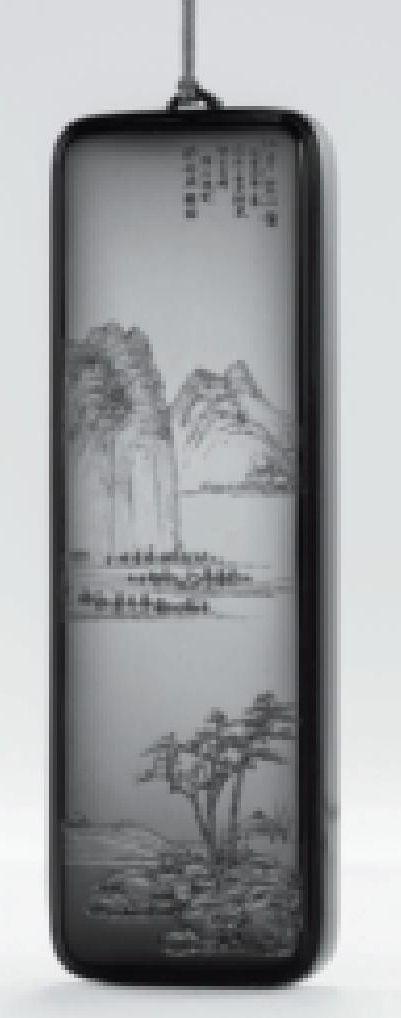

庞然《江岸望山图》

江岸望山图

“邂逅”倪云林

“元四家”之一倪云林在山水画中表现的场景都是平静如水、一尘不染的,非常适合在玉上呈现。这是我第一次“触碰”倪云林的作品。在创作过程中,我发现玉雕还可以这样做,阴中有阳、阳中有阴。我对原画中的石头进行了重点描摹,画面下方的石头以阳刻的手法全部刻到牌子的平面之下。阳刻手法在玉雕中被广泛运用,在平面之下又做阳刻我不一守是第一人,但我认为这应该是是一种突破。这件玉牌将阴刻和阳刻有机结合,并且衔接得天衣无缝。

荷石栖禽图

刀与笔的充分融合

青玉作为一个玉种,有它天然的美,对这种美需要有一个探索的过程。和田青玉料的使用一直是很多玉雕大师面临的难题,因为它无法刻画出清晰的痕迹,很难驾驭。从2012年开始,我做了大量青玉作品,经过6年的磨练,《荷石栖禽图》应该算是我比较成熟的青玉作品了。八大山人用笔沉静,但他的心是非常压抑的,其画作中隐含着一种说不出的压抑感。

我在刻这件作品的过程中,刻意对小鸟、荷花进行了研究。我将每一片荷花都用不同手法重点刻画,四只小鸟看似都孤立无援,但四条屏组合在一起时可以形成很有趣的画面构图。在这组作品完成之后,我感觉自己在处理笔墨与刀法的结合上更加成熟。

庞然 荷石栖禽图

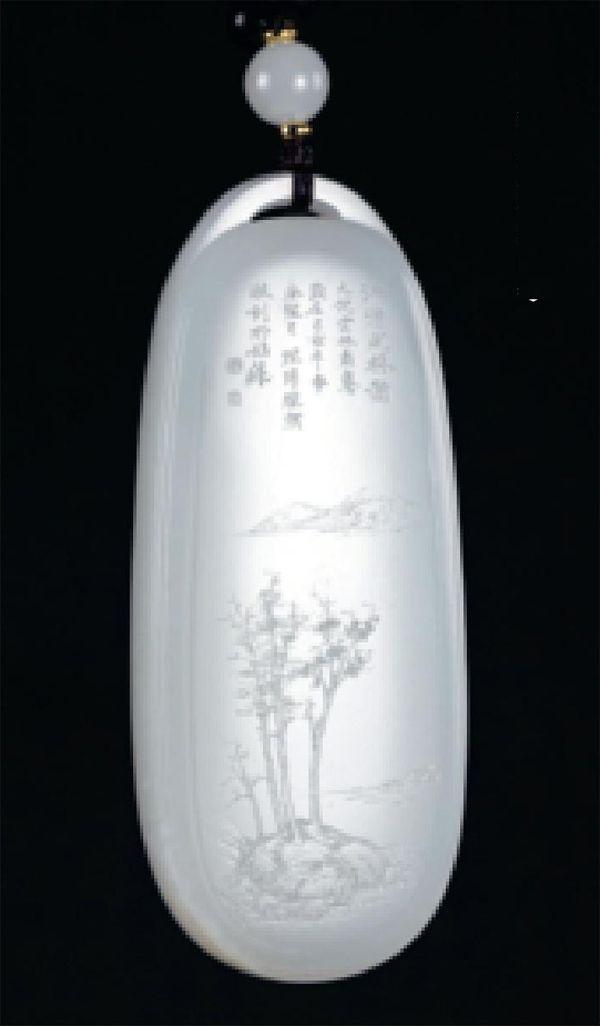

2019年

江渚枫林图

小改動 大突破

玉雕师在做活儿的过程中真是其乐无穷的。这件作品由于料的原因,已经不可能做成方牌,只能是一个椭圆形,而且上小下大。水滴形也算美观,但不利于画面构图。我在整形过程中把内圈的上半部分隐去了,继而显得上部更开阔、更空灵,让气息通透,否则刻字时会显得局促和压抑。

创作过程是千变万化的,看似是一个小的改动,实则是一次大的突破。

庞然《江渚枫林图》

2020年

沈周画意——杨梅村坞图

整形出奇迹

这件作品是我在析木玉上进行的一次探索。一位朋友给我这块料的时候只有1.1厘米厚,而且是马鞍形,肩膀上还带有一些皮。这是一个难题,料子大,还这么薄,处理起来非常难。我用了半年时间终于想到一个办法,在肩膀位置刻了线,再做出两道窝。这既弥补了它的薄,也让肩膀位置看起来不觉得有猥琐之感。方形的牌子,我尽量让它圆润、饱满一些,以求方中寓圆。这是我对玉料做整形的代表作,花费了大量时间研究它的形状,在有缺陷的情况下,为它赋予了新的生命。

庞然《沈周画意——杨梅村坞图》