凝固在历史长河中的微笑

郑雅妹

1979年,考古工作者在河南省洛阳市城东汉魏洛阳故城遗址,发现了一座高大的夯土土丘,通过考古勘探和发掘得知,这里正是北魏永宁寺木塔的塔基遗址。在这里发现了许多与佛教艺术有关的泥塑像,其中的这件泥塑人面像以雕塑技艺精湛而备受世人瞩目。

洛阳永宁寺泥塑人面像(图1),残高24.5厘米,双颊间宽23厘米,只存有双眼的下眼睑、鼻梁、嘴唇、下颚及双颊。根据面部比例推断,这件造像原本约3米高,是发掘出土的同类造像中较大的一件。他的眼线修长、面部丰腴、鼻梁挺直,双唇线条优美、嘴角微微上翘,呈现出沉稳自信、雍容端庄、宁静安详、超然脱俗之美,是北魏时期佛教造像的杰作。

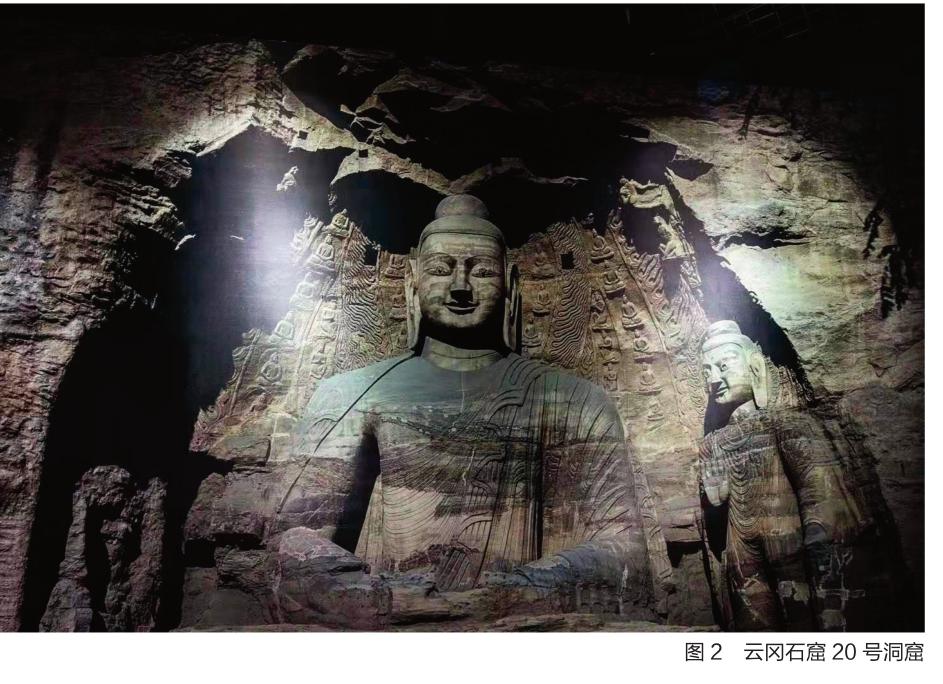

北魏是鲜卑人建立的政权,他们曾在东北大兴安岭一带生活,在近400年的时间里,经过多次迁徙日渐强盛。公元398年道武帝拓跋珪由盛乐迁都平城(今山西大同),他好黄老,广览佛经,在征伐中,也敬重沙门。然而盛极而衰,其后即位的太武帝拓跋焘对佛教兴趣不大,又因为佛道之争加之僧徒参与叛乱,导致大规模灭佛。到了文成帝拓跋濬执政时复兴佛教,命沙门统高僧昙曜主持开凿了云冈石窟著名的“昙曜五窟”,洞窟内的主佛代表着北魏的五位皇帝。此时的石窟造像风格为额头略方、细眉垂目、鼻形方折、阔耳下垂、嘴唇宽厚、嘴角上翘、右肩袒露,身躯挺拔宽厚、强壮健美,表现出北魏鲜卑民族的粗犷之美(图2、图3)。

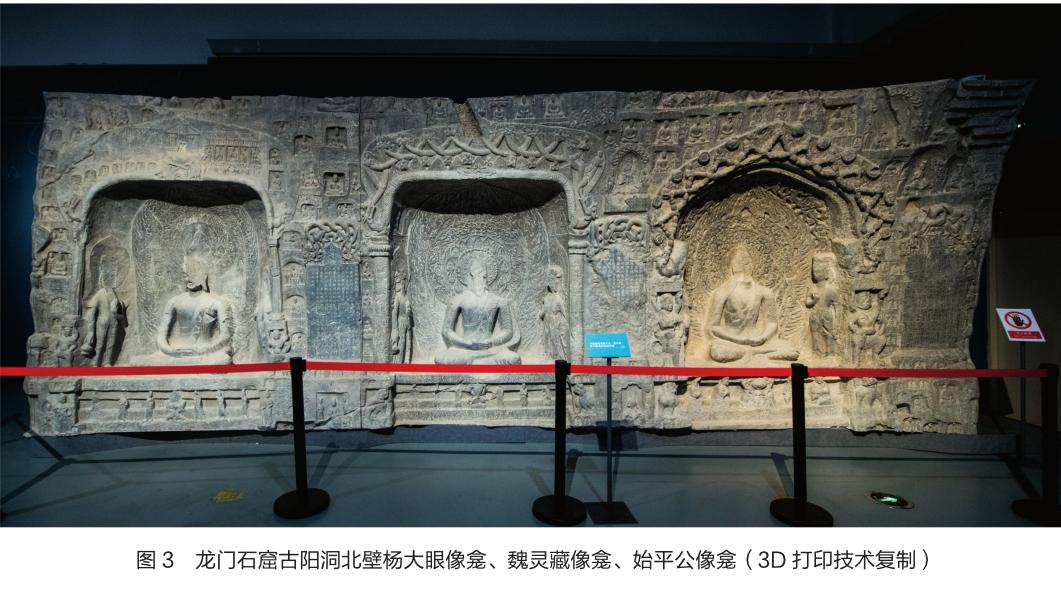

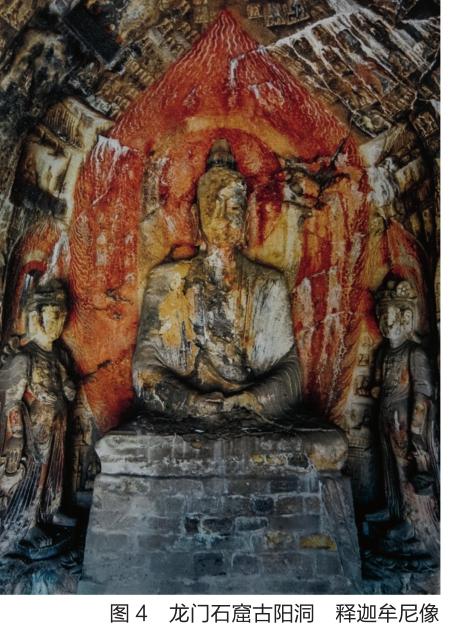

公元494年孝文帝迁都洛阳,首次在伊阙东西两山营建石窟,这是龙门石窟第一次大规模的开凿。古阳洞是龙门石窟目前能够考证的开凿年代最早的洞窟,也是龙门北魏贵族官员发愿比较集中的洞窟。根据洞窟内北壁的始平公像龛、魏灵藏像龛、杨大眼像龛来看,此时的造像仍然带有平城遗韵,龛内主尊右肩袒露、身躯宽厚,这是云冈石窟风格的延续。由于孝文帝迁都后大力推行汉化改革政策,因此北魏王朝深受汉文化影响,社会生活的各方面都体现出汉族特征,在佛像造像艺术方面亦不例外,因此佛教造像出现了面相清秀、颈项修长、体态瘦削、风姿清羸的特征,龙门石窟古阳洞中的释迦牟尼佛造像(图4)就是其中的代表。这种秀骨清相已经和云冈石窟有了较大区别,是当时“中原风格”的体现。北魏之后,在顾恺之、戴逵、陆探微等艺术家作品中频繁出现这种风格,因此更加深入人心。

这件泥塑人面像(图5)的造像风格与以往不同,若与云冈石窟北魏造像的粗犷比较,他眼线修長、鼻翼饱满、唇线柔美、下颚圆润,给人细腻俊美之感。若与龙门石窟北魏造像的秀骨清相比较,他面部圆润丰腴,依稀显现出唐代造像的特点。由此我们能够感受到当时匠师的独特审美。若与他对视并静静地体会,他仿佛糅合了多种美好气质于一身,端庄的、优雅的、宁静的、沧桑的、脱俗的。

除了这件较大的泥塑人面像之外,在永宁寺的塔基遗址中共发现300余件小型的泥塑像,头像一般长7厘米,颈部可以插入身像躯体内,其中既有展示北魏皇室内府执事女官的笼冠女佣,也有天真纯朴的年轻比丘,还有面部遍布皱纹的长者(图6、图7、图8)。人物身份主要包括菩萨、比丘以及供养人,供养人中又分为文吏、武将、男仆、女侍等各色人物。

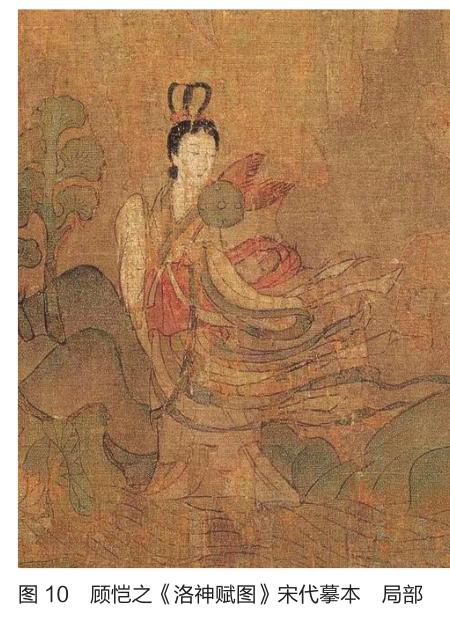

除头像外,在永宁寺塔基遗址中还发现了身像(图9),有坐像和立像两种,他们应该与头像是相对应的,除了菩萨和比丘的造像外,多数为供养人的形象。其中坐像有些身着大袍、双领宽袖,或者大袍内穿有僧祇支;立像有文吏和武将,其中文吏双手握于胸前,手捧木质物件(已腐朽),身着对襟或双领宽袖大袍,腰间系有腰带,而武将身穿对襟长袍,外面罩有铠甲,腰间系有腰带,肩背箭囊。匠师通过婉转流畅的线条表现了他们衣纹的飘逸灵动,具有秀骨清相、褒衣博带之风,与顾恺之《洛神赋图》中描绘的女子衣裙有几分相近,这种雕塑线条的运用具有强烈的装饰性和感染力(图10)。

与西方雕塑写实的风格不同,中国传统雕塑表现的是含蓄内敛,有一种写意之美。北魏匠师在创作人物面部时,使用了许多弧线进行塑造,增加了面部的饱满度,使人物形象更加生动传神。此外,西方雕塑在人物五官的比例方面讲究“三庭五眼”,而在中国传统佛教雕塑艺术中,由于需要大量运用弧线,因此会对五官的比例进行适当的调整,以达到理想的效果。而永宁寺的泥塑人物造像,面部比例高度和谐,嘴角上扬的角度十分精妙,甚至使作品呈现出了一些数学之美。

这些泥塑像皆为手工捏制,土质细腻,技艺精湛。于方寸之间,呈现出人间百态,给人以栩栩如生之感。古代匠师用精湛的技艺创造了这些作品,当他们将一团泥土捧于手心的时候,一定会浮想联翩、倾注情感、反复揣摩,赋予泥土以灵魂,化腐朽为神奇。这些泥塑像凝聚着古代匠师对信仰的执着与虔诚。

如果静静地与他们对视不难发现,他们嘴角洋溢着动人的微笑(图11),就连眼睛也流露出和善欢喜的笑意,展现出宁静而喜悦的内心世界。

自东汉“永平求法”之后,佛教从印度传入中国,经过数百年的发展,至北魏时达到了中国佛教发展的高峰,尤其在孝文帝迁都洛阳之后,崇佛之风渐趋狂热,宣武帝、灵太后胡氏、孝明帝皆好佛法,形成了“佛法经像,盛于洛阳”的盛况,《洛阳伽蓝记》记载,当时洛阳城内共有佛教寺院1367座,其中最为豪华壮丽的当数皇家寺院永宁寺。“永宁”一词,源自《尚书》中记载的“其宁唯永”,有宁静长远的含义。

北魏熙平元年(公元516年),孝明帝的母亲灵太后胡氏主持修建了永宁寺,地处白马寺东南约1.5公里处,位于北魏时宫城正门阊阖门以南。有相关资料显示,永宁寺的东、西、南、北各有一个城门,其中南面的正门是最高大华丽的,门外塑有4个姿态威武的力士和4只雄狮,围墙之外常年绿树成荫。

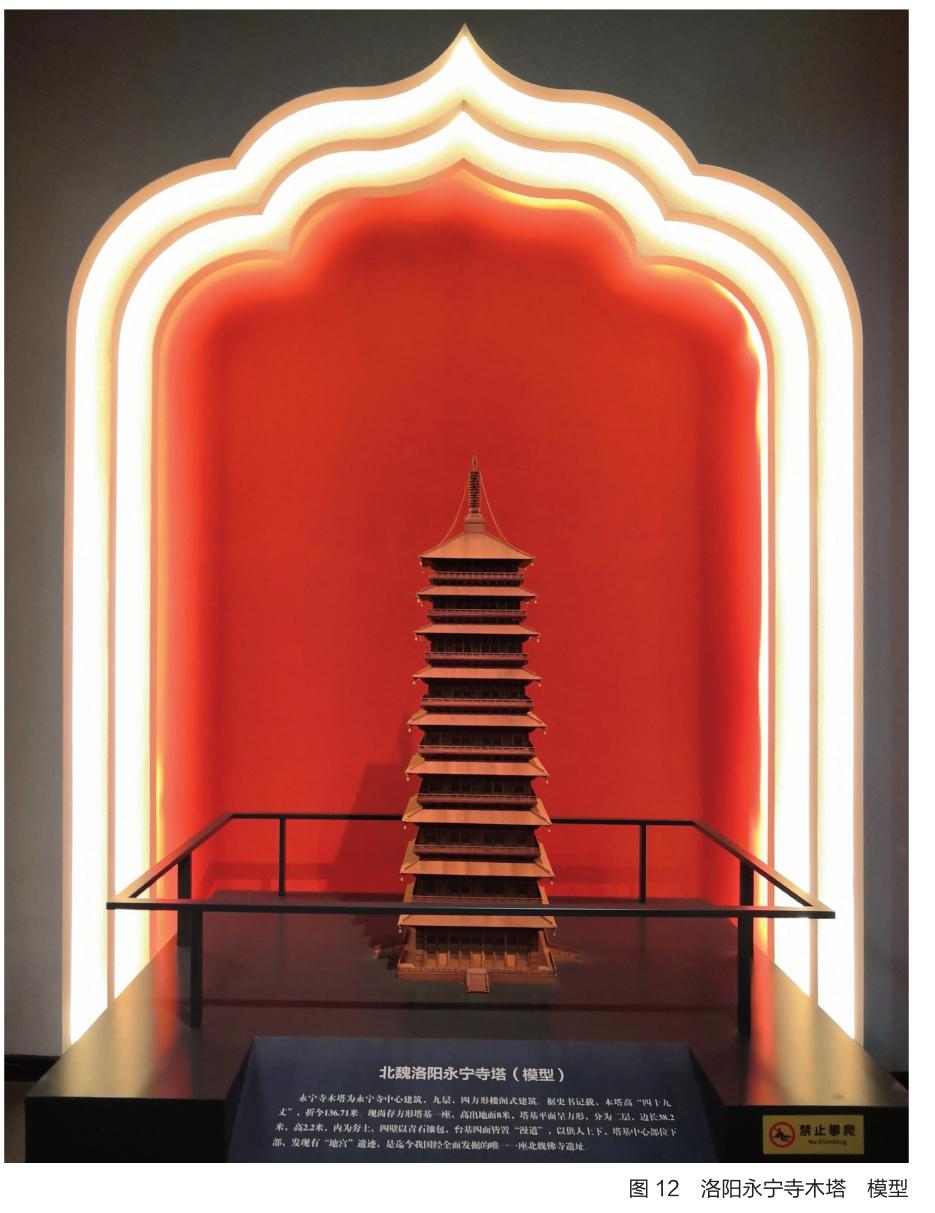

寺内建筑布局是以高大巍峨的九级木塔为中心(图12),《洛阳伽蓝记》记载:“木塔举高九十丈,去京师百里,以遥见之。”当年的永宁寺,高度折合今天约为136.7米。在木塔的第一层,每面有九间,各有三门六窗,涂以朱红大漆。大门上有鎏金的衔环铺首。在木塔上下九层的四角,共悬挂有130个鎏金铜铃铛,每当起风时,声音铿锵悦耳,远在十几里外也能听到,可谓是“宝铎和鸣”。当时来自西域的沙门菩提达摩看到永宁寺佛塔时说:“年一百五十岁,历涉诸国,靡不周遍,而此寺精力,阎浮所无也,及佛境界,亦未有此。”

北魏熙平二年(公元517年)木塔建成后,靈太后和7岁的幼子元诩登塔远眺,皇宫中的部分景象竟然尽收眼底,因此下令,一般人禁止登塔。当时的永宁寺木塔,成了北魏洛阳城中地标性的建筑。

北魏永熙三年(公元534年),永宁寺木塔被雷电击中,从第八层开始燃起熊熊大火,孝武帝元脩调集1000多名羽林军前去灭火,然而无力阻止火势蔓延。这场大火持续燃烧了3个月,周年之后仍有烟气。这些泥质人物塑像多是贴附在佛塔内墙壁上,大部分塑像原本饰有彩绘。一场大火过后,木塔轰然倒塌,多数泥塑像身首分离,颜色多已剥落,同时因大火的焚烧留下了黑、灰色的烟炱痕迹(图13、图14、图15)。这座曾经巍峨壮丽的佛塔仅仅存在了18年,就这样灰飞烟灭了。而永宁寺木塔被烧毁,似乎预示着一个朝代的覆灭。

永宁寺毁于天火之后,北魏又经历了一场权力争夺的内乱,2000多名朝廷权贵死于“河阴之难”,其中包括永宁寺的建造者灵太后胡氏,不久北魏政权土崩瓦解,汉魏洛阳城从此成为废墟,留下了千古哀叹!

我曾在一次旅途中,坐在一座城市著名的佛塔下小憩,当时正值秋天,微风拂过,塔上铜铃传来悦耳动人的声音,阳光落在我的脸上,轻轻地闭上眼睛,心中为永宁寺木塔的消逝感到非常惋惜,它不仅是一座华丽巍峨的皇家佛塔,更是凝聚了工匠智慧和高超技术的古代建筑。在永宁寺化为灰烬的千余年后,这些浴火化陶的泥质塑像(图16)在考古工作者手中重见天日,向世人展现着他们沉浮于历史长河中的微笑,成为北魏王朝留给我们的动人瞬间。

(供图:刘俐)(责任编辑:朱慧敏)