高壁镇历史渊源初探

王新文

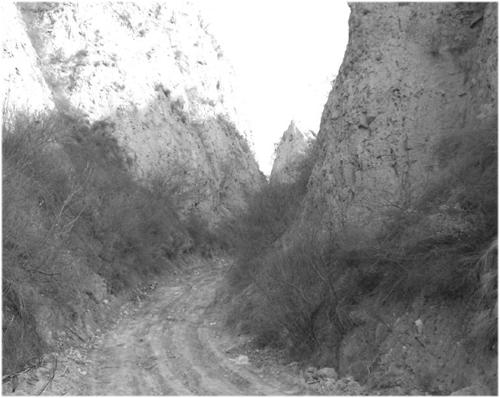

高壁镇南约一公里处的秦晋古道

“粤兹雄镇,实河东军之要津,封接蒲城,当舜夏墟之旧地。有关日阴地,有亭日雁归。固晋川之一隅,通汾水之千派。金城汹涌,林麓森沉。东控介峦,西连白壁,峰巅万仞,壁峭千寻,足食足兵,有威有固,则代郡雁门何越之有!”这段文字录自唐代萧珙于咸通十三年(872年)所作《河东节度高壁镇新建通济桥记》碑记。唐代萧珙碑记和王宰碑记是山西省晋中市灵石县现存最古老的两篇碑记,原碑为摩崖石刻,在夏门村南照碑滩,现已淹没于河床之下。

《灵石县志》(清·嘉庆本)载邑人梁中靖文《再访古碑记》云:“由夏门西南行六七里,日照碑滩,两碑相照,故名……碑在河北者唐咸通十三年萧珙通济桥记,记有高壁镇雁归亭诸胜,书法苍老,距水高数寻;在河南者唐大中三年(849年)节度使王宰记,自叙其升迁之故与往来之由,楷书遒劲,人河深数尺。又其上有小碑,字剥落不可辨。盖古驿通衢,游人多题咏焉。”

从萧珙碑记的描述中,我们可以知道高壁镇是隶属于河东道的一处军事要津,但在目前大多历史典籍中,很难查到有关高壁镇的具体记载。不过这并不足为奇,浩如烟海的历史长河漫漫,淹没了无数的史实。本文即欲在有关史籍中抽丝剥茧,探寻高壁镇的一星半点历史渊源。

高壁镇之名的起源

高壁之名,顾名思义为“高处的壁垒”也。“壁”最早见于战国文字,其本义指墙壁,即用土坯、砖石垒砌或用竹木做成的遮挡物,引申为陡峭的山崖、营垒等。《说文解字》:“壁,垣也。”《史记·项羽本纪》:“及楚击秦,诸将皆从壁上观。”这里的壁就是军营的围墙。《前汉·高帝纪》:“帝晨驰人韩信张耳壁,夺之军。”这里的壁就是军营。《周亚夫传》:“吴楚反,亚夫救梁,引兵走昌邑,坚壁而守。”这里的壁就兼有军营和堡垒两层意思。唐代山西境内以“壁”命名的军事堡垒还有柏壁、白壁、六壁等,《舊唐书·刘弘基传》卷五十八:刘弘基“从太宗屯于柏壁”,柏壁即今新绛县柏壁村。清雍正《山西通志·关隘·孝义县》:“白壁关,西二十里,唐尉迟恭戍守于此。”《魏书·地形志》卷一百卷:“显州,永安置,治六壁城。”

“镇”作为地名或政区的名称,在唐代之前未见有记载。唐代前期,镇作为军事据点只在边州设置。《新唐书》(卷五十·志四十·兵)记日:“夫所谓方镇者,节度使之兵也。原其始,起于边将之屯防者。唐初,兵之戍边者,大日军,小日守捉,日城,日镇,而总之者日道。”由此可以看出,唐初全国的镇数量并不多,而且只是单纯的军事机构,无权插手政务。

唐代中期,尤其是玄宗末年(755年)安史之乱爆发后,节度使为了加强对地方上的控制,派部将率军驻扎于各州县的要塞之地,军镇开始被设立于内地。唐玄宗时由张九龄成书的《唐六典》卷五记日:“凡天下之上镇二十,中镇九十,下镇一百三十有五;上戍十有一,中戍八十有六,下戍二百三十有五。”也就是说,唐中期全国的镇和戍数量分别是245和332个。

到了晚唐时期,节度使更是大量派遣部将驻县,插手政务,镇的权力开始大规模膨胀。《资治通鉴》僖宗中和三年(883年)胡注云:“是后方镇率分置镇将于诸县,县令不得举其职矣。”

由此可以看出,唐代镇的设置呈现一种逐渐增加的趋势,越往后期数量越多,唐代末期的镇其实就相当于一级行政机关,可以和县衙分庭抗礼。高壁镇在咸通十五年(874年)已经设为军镇,距离安史之乱平息(763年)过去了111年,距离《唐六典》成书已过去了130余年,以此推之,其驻地必然也是一方繁华之处,甚至可以和县府所在地媲美。

位于高壁镇的韩信墓

高壁镇的地理优势

高壁镇地处高壁岭上。高壁岭东起霍山,西抵汾川,犹如雄关横亘于三晋腹地,历来为兵家必争之地。萧珙通济桥碑记中所云:“东控介峦,西连白壁,峰巅万仞,壁峭千寻”,即此之谓也。清人顾祖禹所著《读史方舆纪要》云:太原“东阻太行、常山,西有蒙山,南有霍太山、高壁岭,北扼东陉、西陉关,是以谓之四塞也。”

高壁岭上有秦晋古道通过,元代集贤学士归阳所撰《重修汉淮阴侯墓记》称此道乃“自汉适赵之道也”。清代河东佥事辛珍所撰《重修郭家沟桥记》称“是为燕冀之冲,秦蜀之经也”。汉初刘邦征陈稀从此往返,返程中会吕后遣使送韩信首级至,遂葬于此,古道上便有了名垂青史之韩信墓,高壁岭亦由此改称韩信岭。

因此,历史上这里发生了太多战事。《资治通鉴》:“陈太建八年,周主自将伐齐,齐师大溃,齐高阿那肱守高壁。”《新唐书》(卷三十九·志二十九·地理三)记日:“灵石有贾胡堡,宋金刚拒唐兵,高祖所次。”宋高宗建炎二年(1128年),灵石义军首领李武功、李实曾在此连营结寨,大破金兵;1900年,八国联军攻进北京,慈禧太后匆匆西逃,从此掩帘而过;1937年秋,国民党卫立煌部在此与日本侵略军血战七天七夜,可谓鬼泣神号;1948年临汾战役中,徐向前所部就在此据险扼守,阻击阎锡山所部南下增援……

由此可以了解,古人在高壁设立军事据点,是一个必然的选择。

高壁镇的驻军规模

唐朝前期就在西北地区的龟兹(今新疆库车县一带)、焉耆(今新疆焉耆西南)、于阗(今新疆和田西南)、疏勒(今新疆喀什)设置了安西四镇,由安西都护府统辖,每镇驻军5000人左右。《新唐书》(卷一一0·尉迟胜传)记日:于阗王尉迟胜闻安禄山反,“自率兵五千赴难”。到唐代中后期,军镇的规模就缩小了很多,尤其是设在内地的军镇,规模仅数百人而已。《新唐书》(卷四十九·志三十九·百官四)记日:“每防人五百人为上镇,三百人为中镇,不及者为下镇;五十人为上戍,三十人为中戍,不及者为下戍。”

在萧珙碑记中,还有这样一段记载:“伏会兵马使清河张公领是镇,初有关城居人百姓等偕诣柳营,请创建长桥以导达津阻,公……允所陈……兼自减月俸……兴良工……是桥……署其名日:‘通济。”也就是说,驻守高壁镇的军事长官姓张,清河郡人氏,官衔是兵马使,应当地居民请求,他主持修建了一座汾河上的桥梁,经费来源主要是集资,为此他带头自减月俸。

现有材料表明,兵马使最早出现于唐长安二年(702年),早于节度使设置,但节度使制度确立后,兵马使成为节度使府的重要武职僚佐。从萧珙碑记可以看出,这位身份为兵马使的军官,不仅仅是当地的军事主管,他还有能力在汾河上主持修建一座颇具规模的桥梁。

天津师范大学历史文化学院张玉兴副教授所著《吐鲁番出土文书所见唐代“城局”一职性质的考察》记载:“唐懿宗咸通十三年(872年)萧珙所撰《河东节度高壁镇新建通济桥记》,高壁镇通济桥由勾当关镇务张谂倡导修建,碑文末附有大量与此相关的军政官员题名。从名单中可以看出,除了当地县令、县主簿、乡老以及与造桥有关的临时执掌之外,大都是兵马使或军镇的军职僚佐,其中包括‘城局邹行深、邢怀宝……《通典》所载人员为每军一人,而《桥记》则为二人,笔者推测或许是属于不同的战队或阵队,抑或该军镇事务繁杂,多置一人。”

以此推之,高壁镇当时应当是唐王朝正式认可的驻军在300人以上的中镇乃至上镇之一。

综上所述,唐代时的高壁镇范围很大,军政首领是兵马使。其军事方面的重要性和地理方面的优越性决定了它当时必然是一个相当于县城甚至超过县城的经济人文中心。