卫生士官高原通道火线救治能力需求分析

祁海林

西北高原边境地区,自然环境恶劣,社会依托差。该地区作业主要依托各类高原通道展开,低氧、低气压及强紫外线使得该区域战创伤有一定的特殊性,加之交通不便、社会依托差,要求救治前移,突出战现场急救能力需求[1,2]。卫生士官作为一线救治的卫勤力量和技术骨干,是实施战现场救治的起点与关键,其急救能力水平直接决定整个救治的成功与否,在高原通道环境中,这种决定性更为突出。研究与分析高原通道战现场环境中卫生士官的急救能力显得尤为重要。

1 高原通道特殊性

1.1 自然环境恶劣 高原通道大多分布于喜马拉雅山脉与喀喇昆仑山脉,属于我国青藏高原高海拔地区,区域内地形复杂,多为高山险峰,世界第一高峰珠穆朗玛峰就位于此,高原河流与湖泊散落其间,水流湍急、水温低。该地区山高坡陡,气温低,昼夜温差大,气压低,氧分压低,紫外线强烈,常年刮风,气候干燥。冬季时间长,一年中有半年属于冬季下雪封路期,部分地区常年积雪。

1.2 社会依托差 恶劣的自然环境导致该地区大部分区域不适宜人类长期生存,所属区域为经济不发达地区,人烟稀少,地方医疗资源严重匮乏。地区常住人口大多数为少数民族且民族构成复杂,生活习惯差异大,民族宗教互相交织。区域内无人区较多,野生动物数量繁多,自然疫源性疾病多发,且高海拔导致沸点下降,对食物加热消毒不充分,增加各类胃肠道传染病预防难度[3,4]。

1.3 战创伤特殊 高原环境导致人体生理状态发生变化,从而使得战创伤有一定特殊性。低压环境下,外伤导致的出血速度明显高于平原,且较少的出血量就会导致失血性休克;此外伤员液体耐受差,容易诱发脑水肿、肺水肿等;低温、低压、低氧的环境主要影响脏器为肺,其次是脑,战时常见的复合性烧伤和冲击伤等伤情都会累及肺部,从而引发肺水肿和脑水肿,而平原地区属于轻症的头部外伤,冻伤等在高原亦可导致严重并发症,甚至危及生命[5,6]。

1.4 高原病多发 高原地区低压、低氧、低温、强紫外线、多风干燥的环境对人体造成生理及心理多方面影响,尤其高原缺氧影响最为显著,表现为:体力、耐力显著降低,作业效率降低,抵抗力减弱等。容易发生高原肺水肿、高原脑水肿及高原适应不全症等高海拔地区特有疾病,且随着海拔上升患病率明显增加,临床症状更为严重,非战斗减员上升。同时,高原地区还多发冻伤、雪盲、鼻衄、晒伤、唇裂、睡眠障碍、焦虑以及各类特殊传染病,影响官兵健康,增加卫生防病工作难度。

1.5 心理问题突出 高海拔环境影响认知功能,降低短时记忆、注意广度、思维判断等能力,同时对心理状况产生明显影响[7]。进驻高原后,面对完全陌生的环境,异常艰苦的条件,忍受生理上的各种不适应,难免发生情绪变化,出现焦虑、抑郁及急性应激反应等状态;加之战时因素影响出现紧张、亢奋及害怕等情绪叠加,加重心理反应程度,易导致各类心理问题发生。

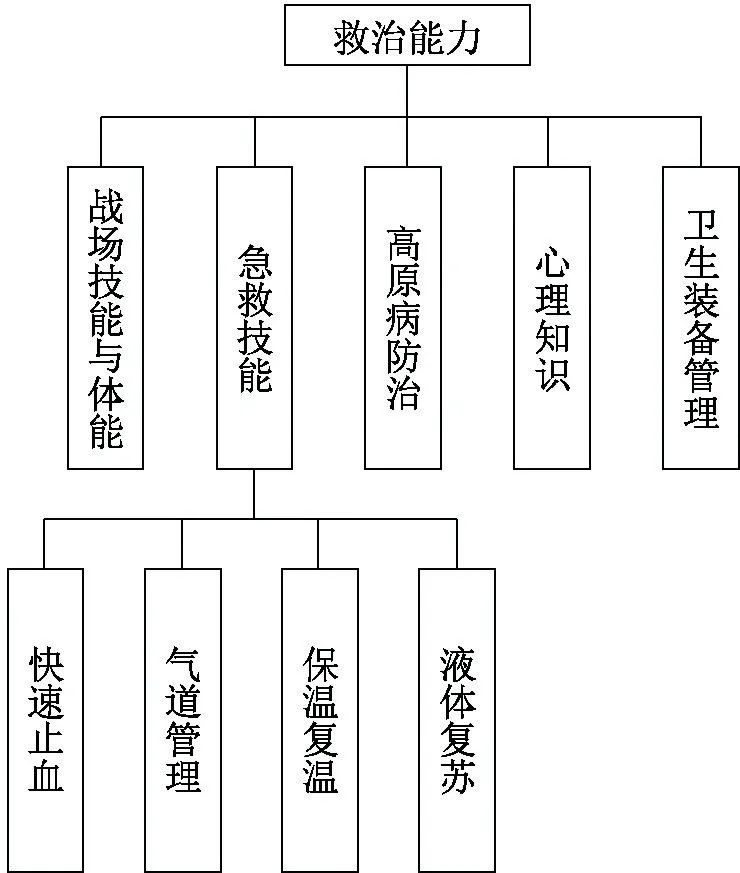

2 救治能力构成

根据高原通道特殊自然环境和特殊伤情特点以及火线救治需求,卫生士官完成火线救治任务需具备战场体能和技能、急救技能、高原病防治知识、心理知识和卫生装备管理等能力。见图1。

图1 救治能力构成

2.1 战场技能与体能 战现场急救是在敌火力威胁下的战场环境完成,救护人员的自身安全和威胁评估是完成救治的基本条件,救护人员必须掌握并灵活运用适应战场的各种技能与战术且具有与之相适应的体能才能确保自身和伤员的安全。在高原通道特殊的战场环境,这种能力需求显得尤为重要,一方面高原通道有其特殊的战法、战术;另一方面,在高海拔地区,体能大幅下降,精细动作准确度降低,而救治中的搬运、转移等环节需要较多体力,穿刺、包扎等环节要保证操作精准。以上因素需要在卫生人员训练中针对性强化通道作战技能和缺氧、低温环境下强化体能与急救技能训练。

2.2 急救技能

2.2.1 快速止血 高原地区出血速度快,300 mL-500 mL的出血量即可导致失血性休克,而高原环境使得救护人员的操作速度明显减慢,在海拔4400 m处,所需时间几乎2倍于平原地区[8]。因此,有必要加强高原通道内战现场止血能力,强化卫生人员高原环境适应性,进行针对训练,同时加大旋压式止血带、高岭土止血敷料等新器材在高原部队使用并将之列入训练科目。

2.2.2 气道管理 高原低氧环境导致的各类肺水肿是高原通道战创伤最严重的并发症之一,而肺水肿的治疗与预防,吸氧是最有效的途径。针对抗休克和复合伤伤员,吸氧也是必不可少的治疗手段。因此,强化手指掏出术、气管插管、环甲膜穿刺等技术,保持气道通畅,同时将吸氧、环甲膜切开等技术前移到火线急救环节显得尤为重要。

2.2.3 保温复温 高原地区常年低温、大风,夏季白天温度1℃-5℃,夜晚可达-10℃,热量流失快,体表温度低。在此环境下,伤员除容易造成冻伤外还会引发低温症,并导致休克、代谢性酸中毒,造成死亡三联。卫生人员训练中除强化检伤、救治环节避免伤员皮肤裸露,搬运、转运过程中使用柔软、保温的材料包裹伤员外,还应该增加加温输液(血)、加温吸氧、温水灌胃(肠)、热水浴等复温技术。

2.2.4 液体复苏 高原地区对休克伤员进行液体复苏时必须严格控制输液速度与输液量,过快的输液速度与过大输液量都会导致脑水肿与肺水肿。国内外一致的观点是:维持平均动脉压70 mmHg的条件下,严格控制输液量,输液量一般为平原的1/2-1/3[6]。此外,低温和伤情也会导致伤员外周血管收缩,掌握静脉留置针和骨髓输液等技术也十分必要。

2.3 高原病防治 各类军事行动中,人员活动剧烈,体能消耗大,容易引发各类高原病,其中以高原肺水肿最为常见,大部分战创伤也会导致高原肺水肿和高原脑水肿发生,而高原通道卫勤保障特点也决定了伤病员短时间内无法后送到达上级救治机构,因此,一线救治人员掌握高原病防治知识,即可以降低高原病发生率,也可为该类伤病员的救治与后送争取时间。

2.4 心理知识 高原地区特殊的自然环境,使机体长时间处于应激状态,使官兵产生压抑、孤独及忧郁等不良情绪。同时,高原通道内作战具有节奏快、高机动、地形复杂和作战不确定性的特点,加上现代战争高技术武器运用多,杀伤力大,造成伤情复杂、伤势重,战时紧张的环境与恐惧感会增加心理压力,造成较高心理应激水平,受伤后更会出现焦虑、紧张及躯体化等不良心身症状,导致情绪和行为处于失衡状态。卫生人员应该熟悉部分心理知识,能提前预警具有严重心理问题人员,尽早引入心理治疗,同时能对火线下伤员简单心理疏导,提高其依从性,更好的开展救治工作。

2.5 卫生装备管理 高原通道内,温差大,紫外线强烈,气候干燥,严重影响医疗卫生装备性能的发挥,使其远不能达到正常效能[9];高原条件下卫生装备的管理,既要备有防高温、低温的措施,又要有防风沙尘土的措施,还要和空气稀薄、干燥做斗争。作为卫生装备的使用者和管理者,卫生人员应该掌握卫生装备的日常养护知识,尤其在高原通道特殊环境下装备器材的保管、养护技术与方法;同时,针对高原环境下装备故障率高、后勤保障难度大的特点,还应初步掌握装备维修、故障排除的方法,以提高装备完好率,在救治中发挥效能。

3 结 语

总之,高原通道由于自然环境恶劣,伤员后送难度大等特点,使得火线救治力量更多依赖于卫生士官,而该地区的伤病情特殊性又对救治能力提出更高要求,除完成常规救治技术外还需加强快速止血、给氧通气、保温复温及高原病防治等知识与技术。建议在对该类地区卫生士官的培训中,针对性增加以上科目,使之能更好地完成救治任务。