阿里三围的划分与演变考论

——以13~18世纪藏文文献为核心

三知才让

(中国社会科学院大学,北京 102488)

9世纪中叶,吐蕃政权崩溃后,末代赞普朗达玛之子奥松的后裔吉德尼玛衮(skyid lde nyi ma mgon)向西迁至今阿里地区,逐渐在该地区称王。后将领地分封给三个儿子,形成“上部三衮分治阿里三围”的局面,从此阿里三围(mngav ris skor gsum,汉文史籍称“纳里速古鲁孙”)成为西藏西部地区的另一种称谓,而广泛见于文献记载。然而,细读相关文献,不难发现各类史籍有关阿里三围的记述又颇有差异,甚至表现出一定程度的混乱,难以判断孰是孰非。这个问题的解决,对于我们认识西藏西部历史重建历史的原本样貌重大意义。在本文中,笔者系统梳理藏文史籍有关阿里三围的记述,对文献资料进行分类,辨析其中的异同之处,分析文献记述关于阿里三围的演变特点,试图通过历史史实的研究,解答文献记载差异的原因所在。

一、史籍中的“阿里三围”

9世纪中叶,吐蕃政权开始土崩瓦解,朗达玛之子奥松及其后裔在“乌约之乱”①中受到严重挫败,而后,赤扎西泽巴贝(khri bkra shis brtsigs pa dpal)与吉德尼玛衮逐渐向西迁移,赤扎西泽巴贝在后藏地区掌权为王形成贡唐(gung thang)王系,吉德尼玛衮在项巴参仁青德(zhang pa tshal rin chen lde)和觉茹列扎列(cog ro legs sgra legs)两位大臣的陪护下,西进四河源头的象雄故地或上下象雄(zhang zhung)各五个千户②的疆域。从吉德尼玛衮西进统领西藏西部地区起,“阿里”这一地域概念逐渐形成。阿里一词在藏语中为“领地或属民”之意,吉德尼玛衮在尼松城堡(sku mkhar nyi bzungs)掌权并一统西藏西部之后,百姓将其尊称为“阿达”(mngav bdag)即领主,其统领的疆域便称之为“阿里”。吉德尼玛衮的妃子玖茹萨(cog ro bzav)育有三个儿子,即贝吉衮、扎西衮、德祖衮,当阿里疆域趋于稳定之后,吉德尼玛衮吸取吐蕃赞普王朝因内部自相残杀而土崩瓦解的教训,将疆域和主要城邑分封给三个儿子,即所谓“上部三衮”,阿里地域一分为三,形成了“阿里三围”。“三围”在藏语中为“郭孙木(skor gsum)”,即三环或三部,由此,我们可以把阿里三围理解为传统意义上西藏西部地区的三个辖区或三个领地的全称。

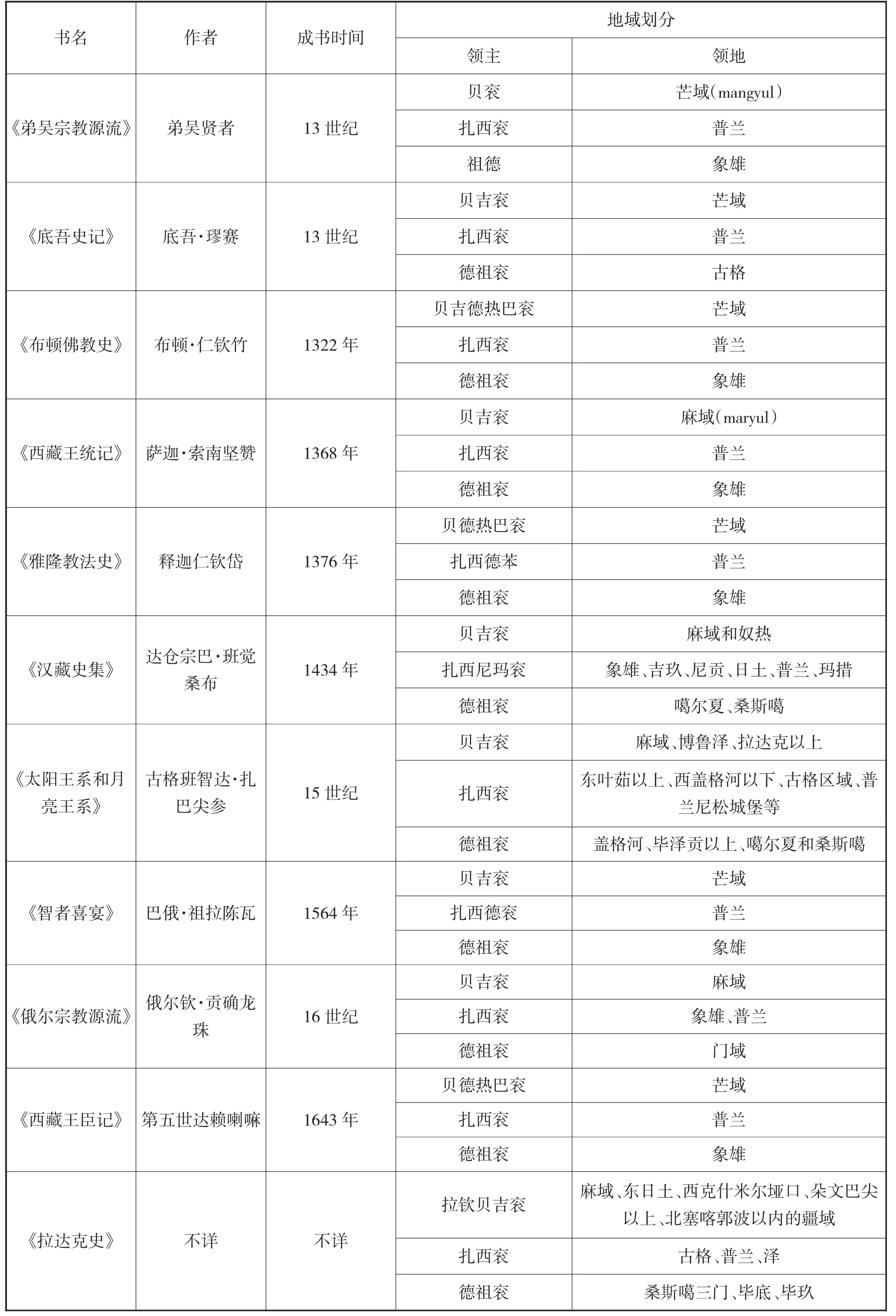

由于藏文史籍对此记载出现诸多差异。因此,只有厘清这一问题,阿里的历史之城才根基牢固。在此,将13~18世纪相关史书的记载以及成书先后做个简表梳理如下:

藏文史籍对阿里三围的记载出入虽颇为明显,但细究之下,不难发现,长子贝吉衮分治麻域一带的麻域拉达克王系疆域,(即:狮泉河中游和班公湖区域的阿里西北地区),次子赤扎西衮分治普兰为中心的普兰王系疆域,包括后期的古格和亚泽王朝的疆域,(即:狮泉河与孔雀河上游和一山两湖区域的阿里东南地区),对此史籍记载基本一致。但也有分歧主要出现在对三子德祖衮的领地的记述,概括而言,可分为两种类型:即象雄说和桑斯噶说。

表1

续表:

象雄说:

长子贝吉衮:麻域(后称拉达克)

次子扎西衮:普兰(或古格)

幼子德祖衮:象雄

早期的文献基本都属于这一模式,只有《弟吴宗教源流》和《底吾史记》中以“古格”代替了“象雄”。《西藏王臣记》后记部分注明作者根据《柱间史》和《红史》等史书著成,但我们知道《柱间史》和《红史》对阿里三围的划分并没有明确记载,因此,笔者猜测该部分应参考了之前的其他教法史,《智者喜宴》主要参考《巴协》和碑文、《雅隆教法史》等早期史料,由于该文对阿里三围的描述与《雅隆教法史》如出一辙,笔者猜想巴俄·祖拉陈瓦应该是秉承了释迦仁钦岱对阿里三围的观点,而《雅隆教法史》主要参考了《布顿佛教史》和《西藏王统如意藤》,以及新旧唐书等文献,在吐蕃分裂时期的王系传承篇章明确注有“这以上吐蕃王统史基本按如意藤而写”[1],可以看出作者主要以《西藏王统如意藤》编写了吐蕃史和分裂割据早期的历史,可惜这本由项吉顿巴西热本所著的宝贵文献下落不明,但这本早期的教法史也基本参考了同一时期的《布顿佛教史》,两者对阿里三围的记载也呈现一辞同轨之意。《西藏王统记》的后记部分写有作者主要参考了桑耶大盟书、阿底峡尊者的伏藏文献、教法史、赞普遗教、后期贤者编纂的王统史等资料,其中很多文献基本为9世纪之前的历史记载,但是,根据该文的参考信息和历史叙述不难看出其分裂后期的历史应该是参考《布顿佛教史》及同一时期的《红史》等书,尤其对阿里三围的叙述和《布顿佛教史》一致。《弟吴宗教源流》和《底吾史记》两本史书或为同一作者所著或为弟吴父子所著[2],两者在内容和写作手法上均大同小异,该书不仅参考了诸多早期的史料和教法,也做了大量的注释,重点参考了11世纪中叶由克顿尊智雍仲撰写的《大历史》一书,但这本史书早已难觅踪迹。因此,这一类记载多为叙述宗教源流的教法史,对阿里三围的划分记载有着一脉相承之意,唯一混淆和分歧点在于对象雄和古格的认知和记载。

桑斯噶说:

长子贝吉衮:麻域(后称拉达克)

次子扎西衮:普兰(或古格)

幼子德祖衮:桑斯噶

15世纪伊始有关阿里三围的记述出现转变,一是前期的象雄被桑斯噶取代,二是每一围的记述用多个地名的组合取代了前期的单一地名形式。《汉藏史集》的记载极为详尽博杂,作者在前言部分注明了所参考的《佛陀降世记》《松赞干布遗教》、各种王统史册、《大臣遗教》《巴协》,雅隆觉卧、蔡巴、布顿大师等人所著的各种教法史等文献,但通过对比,不难看出作者对阿里三围的形成历史应该是参考了其他著作,或者说当时对西藏西部地域认知上,随着古格王朝的兴盛导致很少提及“象雄”二字,也间接明确了对桑斯噶的认识。《太阳王系和月亮王系》是近几十年发现的有关阿里历史的重要手抄本,是古格班智达记录阿里王系大小政权的重要史料,对三围的区域做了较详细的记载;《俄尔宗教源流》由16世纪俄尔钦·贡确龙珠撰写,后在17世纪中后期由桑杰彭措做补充,主要阐述萨迦派的起源与传承;群宗整理编辑的《拉达克史》手抄本未署撰者姓名,其成书时间也有待进一步考证,但它不仅较完整的记载了拉达克王朝的兴衰,也成为论述阿里三围的重要资料,其中吐蕃赞普历史部分与《红史》等史料记载大有雷同,可见作者参考了早期的诸多藏文史料,该著作对阿里三围的描述更为详细;《后藏乃宁教史》是朗卡(nammkha)大师等人先后补充完成的教法史,其中对阿里三围的记载与《俄尔宗教源流》有相似之处,虽然比后者的记载更为详细,但两部著作都是主张阿里三围即“芒域或麻域、普兰、门域”之说;《吐蕃神赞普世系》和《阿里上部麻域王统史册》均为噶托·仁增才旺罗布所著,虽然两部著作对阿里三围中心区域的划分没有太多出入,但后者的记载更为全面且与《拉达克史》毫无二致;近代学者诺章·伍金和古格·次仁加布等人也经研究之后坚持《拉达克史》和噶托·仁增才旺罗布之说。因此,这一类记载多为阿里王或阿里王系政权的重要文献,虽然对阿里三围的划分记载较为详细且互有借鉴之意,但是,具体划分又各执一见,与之前的文献最大区别在于引出桑斯噶等地的划分,也是藏文文献对阿里三围众说纷纭,莫衷一是的问题所在。

在此,有必要补充论述有关阿里历史的另一本重要资料,即14世纪出生于阿里古格地区的古格大师阿旺扎巴所著《阿里王统史册》,可惜该手抄本在传承过程中不慎缺失五页,其中两页恰巧是吉德尼玛衮统治阿里和三围分治部分,使得我们无法得知作者对阿里三围原始划分的记载,实属研究西藏西部历史的一大损失,东噶洛桑赤列曾提到一位阿里的僧人存有该史册的完整本[3],但至今杳无音讯。

二、桑斯噶之说与“三围”重构

由文献比较和分类可见,早期“阿里三围”划分的主要分歧点出现在象雄和桑斯噶的记载,但对于此核心问题当今诸多学者避而不谈或笼统含混,笔者基于文献记载和区域政治史的进程逐一试做探析。其中麻域即拉达克地区,普兰即今阿里普兰县孔雀河西岸的达拉喀(stag la mkhar)城堡为中心的阿里南部地区,古格即今阿里札达县象泉河南岸的札布让(rtsa rang)为中心的阿里西南地区,早期这三个区域的界线随着其地方势力的变化而发生着变化,但对其中心区域的地域认知并无多大变化。

“象雄”一词的地域变化和藏族史学家对象雄地理概念的认知或间接导致阿里三围的概念混淆。古代象雄地域有“里中外”和“上下”之分,但对其具体疆域和界线尚不明确[4]。从地理概念看,7~8世纪吐蕃时期的象雄地域概念与早期有变化,到11世纪初又发生了变化[5],且地理概念的象雄和文化概念的象雄的不明确和混淆使得无法做详细叙述,但随着吐蕃王室后裔在西藏西部形成割据局面,象雄地域或开始被分解,据《青史》和《黄琉璃》等藏文文献记载,11世纪的象雄和古格属于先后相互下辖区域,但后期随着古格王朝的强盛而完全替之,可以看出阿里三围划分初期的象雄地域正处于变化之中,拉达克学者索南次丹写到“由于早期象和雄的氏族曾寄居在噶尔夏、吉底(即毕底或司丕提)、桑斯噶一方的三个河谷便统称为象雄”[6],虽然这一说有待进一步考证,但不难看出,阿里王系形成后的象雄地域逐渐变小,或者说象雄的地域认知逐渐在模糊,阿里三围形成初期的象雄除了不包括东南的普兰和西北的麻域,基本涵盖了当时吉德尼玛衮疆域的中部地区,或者说象泉河或萨特莱杰河中上游流域,此后,随着古格王朝的强盛,象雄地域再度缩小,应该指拉达克南部和古格西南的桑斯噶和毕底一带,这也是15世纪之前的藏文史书一致把德祖衮的疆域记成象雄的原因之一。然而,随着阿里王系延伸的大小政权区别日渐明显,或政权中心的进一步巩固,以及阿里本地史学家开始执笔记史,阿里地方的地域认知逐渐清晰,也开始出现更为详细明确的阿里三围之说。随着区域政治史的演变和地方政权的兴起,地理概念的象雄一词逐渐被弱化,也开始提出桑斯噶三门、毕底(spidi)、毕玖(spichog)的具体地域,桑斯噶即萨特莱杰河(Sutlej)上游的桑格拉(Sangla)和迁德拉巴迦河谷一带,毕底和毕玖为今印度喜马偕尔邦东北区域,所以桑斯噶一说的划分方法实则是对之前象雄一说的细化和进一步明确,或者是出于早期地名称呼的角度,两者也并不矛盾。再根据《桑斯噶王统和教法源流史》记载,吉德尼玛衮的幼子德祖衮成为桑斯噶三门、毕底、毕玖等地共敬的首领,之后一段时间王国被隶属于莫卧儿帝国的克什米尔势力割据,后从古格迎请拉钦夏迦图巴(shkyāthub pa)立为国王[7],可以看出,最初是德祖衮在桑斯噶一带掌权,第二代王森格德(seng ge lde)的长子宗扎德(vdzom grags lde)在巴顿(dpav gtum/Padum)城堡[8]掌权后形成巴顿王系,幼子芒格德(mang gal lde)统管拉达克南部桑拉(bzang lha)区域后形成桑拉王系,一度成为拉达克南部较大的政权,而毕底是今印度喜马偕尔邦东北的司丕提(Spiti)地区,即当时阿里中部靠西的区域,由此或许可以断言德祖衮的原始疆域是桑斯噶三门、毕底、毕玖等地方为主的桑斯噶一带,处于拉达克和普兰中间区域。

因此,笔者认为早期的象雄故地随着吉德尼玛衮后裔的分治逐渐划分为不同疆域,导致这一地名逐渐被模糊和弱化,也随着“三围”的形成和桑斯噶等地的崛起,西藏西部的统称“象雄”一说逐渐被代替,这一大疆域开始细分为诸多小区域的名称,而藏族史学家对西藏西部的认知也随之逐渐清晰,从模糊和泛指的象雄转变记载为桑斯噶三门等地的组合分法,“三围”的记载也用多个地名的组合取代了前期的单一地名形式。

除此之外,成书于19世纪前后的《安多政教史》和《西藏本教源流》《世界广说》等史书对藏区传统地域划分中的上部三围有着不同的记载:“普兰、芒域、桑斯噶为一围,黎域、朱夏、巴尔蒂为一围,象雄与上下赤德为一围。”[9]对普兰和芒域或麻域、桑斯噶一说上文有简述,不再重复探讨。其余地域可逐一分析辨别,黎域(li yul)通常指今新疆南部喀喇昆仑山以北,塔克拉玛干沙漠以南的和田、民丰、且末、若羌一带;朱夏(bru zha)在汉文史籍中多记载为布流沙或小勃律,指今巴控克什米尔西北部吉尔吉特(Gilgit)一带;巴尔蒂(sbal ti)在唐代称为大勃律,清代称巴勒提,指今喀喇昆仑山脉西南端,拉达克山西部,处于印度河上游河谷之中,以斯卡杜(Skardu)为中心的巴尔蒂斯坦(Baltistan)一带;该区域大致位于今阿里以北,拉达克以西的喀喇昆仑山脉西段区域,部分地区至今仍有藏族土著与藏传佛教寺院,虽在藏文史书中有7世纪的吐蕃赞普曾征伐大小勃律的说法,但该时期对西藏西部史的具体记载仍为模糊,在阿里区域史上该区域何时由何人管辖还需进一步考证。象雄的地理概念不再重复探讨,上下赤德的具体位置也无从考证,次仁加布提到之前有位老者曾断言上为古格以北的阿里地区,下为玛旁雍错一带和仲巴以西地区[10],但也无法认证与辨别。总之,大阿里三围的说法有待挖掘更多史料以佐证,或为后人对吐蕃时期西藏西部地区的追述,又或为后期阿里王系诸多政权延伸过程的计算方式。因此,笔者认为阿里三围的初步形成是在公元10世纪中后期,到11世纪初期逐渐明显,其原始划分的疆域为拉达克、普兰、桑斯噶三个王系的执政区域。

三、阿里三围的地域演变

随着在西藏西部地区形成了阿里王系的诸多大小政权,阿里三围的地域划分也开始发生变化,直至17世纪80年代初,阿里三围被噶本总管政府统辖,形成四宗六本的小阿里三围。

贝吉衮以列城为首都建立了强大的拉达克王朝,为阿里诸多王系中传承时间最长的政权,先后经历第一王朝和第二王朝的统治,一直延续到19世纪中叶。在16世纪中叶遭到克什米尔地区的统治者米尔咱·海答尔的入侵,先后派毛拉·哈西木(Mullah Qasim)治理小西藏即巴尔蒂斯坦地区,派毛拉·哈桑(Mullah Hasan)治理大西藏即拉达克地区,但该外部势力的短期入侵随着米尔咱·海答尔逝世也随之消失了[11],在17世纪初又遭受巴尔蒂斯坦的斯卡杜首领阿里·米尔(Ali Mir)的入侵,一度占领整个拉达克地区,并将拉达克王嘉央南杰(vjam dbyangs rnam rgyal)软禁,但之后阿里·米尔之女嘉喀顿(rgyal kha tun)怀了嘉央南杰的孩子,方使嘉央南杰在拉达克复位称王,随之斯卡杜对拉达克的宗主权也丧失。拉达克在17世纪30年代开始征服兴盛一时的古格王朝,并逐一统治阿里全域五十余年之久,前期还与统治卫藏地方的第悉噶玛丹炯(sde srid skar ma bstan skyong)即藏巴汗政权有直接交往,而其南部的桑斯噶王朝也在这时期被兼并[12],最终在1679~1684年的拉藏战争中不敌甘丹才旺带领的蒙藏联军后才撤回列城,并与甘丹颇章地方政府形成“拉达克年供”的宗藩关系,后在锡克道格拉人的入侵后走向衰落直至灭亡。

扎西衮以普兰尼松城堡为中心建立了普兰王朝,历代普兰王笃信佛法,广建寺庙与佛像,在地方颇富盛名,先后在普兰达拉城堡和喀东城堡掌权,传承了十几代王位后在衮朗德(rgol lam lde)时期被古格征服,之后成为隶属古格政权的地方首领。扎西衮的次子松额(srongnge)分治古格地区伊始逐渐形成了威震中亚的古格王朝,在泽德王(rtse lde)时期势力不断壮大,疆域不断扩张,成为该时期吐蕃王室直系后裔中最强大的政权[13],历代古格王大力支持佛教的弘扬,推进了藏传佛教后弘期的进程,并一度成为藏传佛教文化的中心,历代古格王在政治上治国有方,精明强干,开疆扩土,其疆域曾覆盖了除拉达克之外的阿里全域,此外,次仁加布曾论证过库奴(kunu)王系也是从古格王索朗泽(bsod nams rtse)时期延伸的一个分支,其次子玖布加布(jo bo rgyal po)被立为库奴王(khu nu rgyal po)之后逐渐形成的阿里王系之一[14];普兰王朝第四代王沃德(vod lde)的幼子扎赞德(gragsbtsan lde)分治亚泽地区逐渐形成了亚泽王朝,成为普兰东南地区最强大的政权之一,在普兰王朝第七代王赞休德(Tsen chug de)时期又把权力扩张到亚泽和多波(Dolpo)地区,在格尔纳利河(karnali)下游河谷形成卡萨(Khasa)或玛拉(malla)王朝[15],亚泽传承了七代国王之后在噶么德(ka mal lde)时期开始沦为地方首领,先后臣服于普兰和古格。

德祖衮以桑斯噶为中心在喜马拉雅山脉西南端的拉达克和古格中间建立了桑斯噶王朝,德祖衮的长孙宗扎德(vdzom grags lde)在巴顿城堡掌权后形成巴顿王系,幼孙芒格德(mng gal lde)分治桑拉之后逐渐形成桑拉(bzanglha)王系,该王系曾以长子继承制的方式传承过十几代[16],境内修有诸多藏传佛教寺庙,于15世纪受噶尔吉(dkar dkyil)等周边势力的侵夺开始走向衰落,后在17世纪中叶被拉达克势力将上部拉合尔等地一同兼并,但王室一直传承至洛桑顿佑朗杰德(blo bzang don yod rnam rgyal lde)时期。故此,11世纪前后至17世纪末,该时期阿里三围疆域总面积变化不大,虽西部地区多次遭遇克什米尔和巴尔蒂斯坦等势力的入侵,但基本为短期的统属关系,其内部开始形成诸多大小政权,在区域政治上处于条块分割的局面,是原始阿里三围划分的延续或地方政权的更迭,仍为吉德尼玛衮后裔的领地。

阿里三围在很长一段时间内一直处于王室后裔割据自雄和政权更迭的局面,先后出现以上诸多大小政权,其与同一时期卫藏地区政教合一的萨迦政权和帕竹政权的关系尚不十分明了,但在元明两代中央政府的地方军政建制上先后设有“纳里速古鲁孙都元帅府”和“俄里思军民元帅府”,两者在政治意义上为统辖阿里地区的军政机构,阿里三围实则隶属于中央政权,为元明版图中的西部要地。17世纪中期,上部阿里近全域被拉达克统治,并多次进入后藏地区进行掠夺,为此五世达赖及甘丹颇章特派甘丹才旺带领蒙藏联军西进驱逐拉达克,前后五年之久的拉藏战争,最终双方在顶莫岗达成贸易协议并撤至传统边界线[17]。

从此之后拉达克和桑斯噶等地之外的阿里三围开始受甘丹颇章地方政权的直接管辖,开始实行四宗六本③的地方行政制度,而甘丹才旺成为阿里第一任“噶尔本(sgardpon)”或第一将领,历代噶尔本由噶厦政府直接派遣,在今噶尔县设有蒙藏军队的驻扎军营,噶尔一词意为驻扎地,该词来源于此。其下属设有四个“宗”或县,即普兰、札布让、达瓦、日土,除此还设有六个“本”或地方官员,即萨让如本(za rang ru dbon)、曲木帝本(chu mo rti dbon)、朗如本(gnam ru dbon)、仲巴本(vbrong pa dbon)、佐措本(gtsod tsho dbon)、朵盖齐本(do gal che dbon),该官职也是从噶厦政府僧俗官员中直接委派任命,噶本主要驻扎在噶尔和昆莎,统称为上下吾格(dbu gur)噶本政府,后期形成由一俗一僧联任噶本制,十三世达赖喇嘛时期改为阿里基巧(sbyi khyab),其噶本任期为三年制[18]。所以,上下噶本管辖的阿里三围是甘丹颇章公文中所提到的普兰、古格和日土三个区域,即“雪山环绕的普兰、岩山环绕的古格、湖泊环绕的日土”[19],也正是甘丹颇章下辖的阿里四个县,其中的古格指札布让与达瓦一带,也就是今札达县区域。

19世纪中叶前后,印度道格拉人先后吞占克什米尔和拉达克地区,之后又借英国人的默许屡次侵扰阿里地区,妄图借此打开中国西南的大门,时任阿里上下噶本的措果岗金和觉杰二人将情况呈报给噶厦政府,时逢东南沿海鸦片战争之际,驻藏大臣孟保和海朴会同噶厦,先后派笔喜代本和噶伦等多位将领率兵西进与阿里军民一同抵抗,森巴战争④长达一年半之久,西藏军民英勇御敌,逐一收复失地,于1842年8月签约停战协议。此后阿里西部的桑斯噶区域在内的拉达克王朝被克什米尔势力侵占,虽然亚泽王朝的历代王在早期和西藏止贡派的关系十分密切,也曾与后期的格鲁派建立了良好的关系,但从18世纪后半期受到廓尔喀的侵略,曾向噶厦政府和驻藏大臣呈文请求保护与划界,但并未得到实力帮助,廓尔喀人最终于1801年吞并了作木朗、黎米、多波等地在内的普兰以南的亚泽王朝领地。至此,拉达克、桑斯噶、斯卡杜、噶尔吉、毕底、库奴、作木朗、多波、黎米等地先后被莫卧儿、锡克、巴基斯坦、英属印度、尼泊尔廓尔喀等势力蚕食侵夺,开始从传统的西藏上部三围中分离。总之,17世纪80年代之后的阿里三围与早期的阿里三围已是迥然有别,其范围大致为“东至桑桑噶拉(zang zang ka la),西至昆仑山脉,南至黎米(Limi)绒巴,北至阿协山(A shel)”[20]的四宗六本区域。

四、结 语

综上所述,笔者认为西藏历史上首次形成阿里三围是在10世纪中后期的阿里王吉德尼玛衮时期,其三围的原始划分为拉钦贝吉衮分治麻域一带的麻域拉达克王系疆域,即狮泉河中游和班公湖区域的阿里西北地区;赤扎西衮分治普兰为中心的普兰王系疆域,包括后期的古格和亚泽王朝的疆域,即狮泉河与孔雀河上游和一山两湖区域的阿里东南地区;德祖衮分治桑斯噶三门一带的桑斯噶王系疆域,即司丕提和桑拉一带的阿里中部靠西区域。而藏文史籍中出现象雄和桑斯噶分歧的原因是后期喜马拉雅南部的桑斯噶在政治上崛起和藏族史学家对西藏西部地理概念的认知变化而形成,以及在西藏西部区域史的进程中,文化概念的象雄和地域概念的象雄存在混淆,间接导致了阿里三围划分的不明确和众说纷纭的现象。11世纪初期到17世纪末的阿里三围基本延续着原始划分的疆域,其内部先后出现古格、亚泽、卡萨、巴顿、桑拉、库奴等大小政权,但宏观上仍处于拉达克、桑斯噶或桑拉、普兰或古格这三大势力分治或政权更迭的状况。自17世纪80年代成立阿里噶本政府起,西藏噶厦政府直辖的阿里三围已缩小至日土、札布让、达瓦、普兰四个宗或县,形成雪山环绕的普兰、岩山环绕的古格、湖泊环绕的日土三个区域的小阿里三围,拉达克和桑斯噶、斯卡杜、噶尔吉、毕底、库奴、作木朗、多波、黎米等地先后被周边势力侵吞。

注释:

①乌约之乱为吐蕃末代赞普朗达玛之子永丹与奥松之间的王位争夺引起的内部战乱,奥松一方占据约茹在昌珠地区掌权,永丹一方占据乌茹在拉萨地区掌权。

②象雄上下十个千户即欧玖(vo co)、芒玛(mang ma)、聂玛(gnye ma)、擦莫(tsa mo)、巴噶东布琼(ba ga stong bu chung)为上部象雄的五个千户,根格(gug ge)、玖拉(cog la)、吉藏(spyi gtsang)、雅藏(yar gtsang)、吉德东布琼(ci di stong bu chung)为下部象雄的五个千户。

③四宗六本即阿里噶本四县六官制,下设宗溪和措吉等诸多行政单位,可参见冈日瓦·群英多吉《雪域西部阿里廓尔松早期史》,西藏人民出版社,1996年版第97~131页。

④森巴为藏文史料对印度锡克族的属部之一道格拉人的称呼。有关森巴战争可参见陆水林《1840年~1841年西藏与森巴在阿里地区之战原委》,《中国边疆史地研究》1993年第4期。