春天的畅想

宋鑫陶

一年之计在于春。

2020年过去了。突发的新冠疫情,在这一年里改变了很多人的生活,也给全球经济带来了巨大的影响和变化。

疫情之下,没有谁可以独善其身。从一个个个体,到一家家企业,到一座城市、一个区域,乃至一个国家,无不要在变化中寻求新的生机和路径。

2021年来了。这一年,是“十四五”的开局之年,也是“两个一百年”目标交汇与转换之年,既是新起点,又是起承转合的关键年份,更是后疫情时代人们期待的又一个春天。

春天,总是催人奋进,充满期待。

回眸“十三五”。我国主要矛盾已从“人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾”过渡到“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。预计2020年国内生产总值将突破100万亿元,5575万农村贫困人口实现脱贫,全面建成小康社会目标将如期实现。

展望“十四五”。新一轮的科技革命和产业变革,将助推中国构建新发展格局,实现高质量发展。在科技创新的引领下,加速向科技强国迈进。

在过去的五年里,青岛的变化也同样令人瞩目。

全市生产总值提前一年实现比2010年翻一番目標,人均生产总值和城乡居民收入分别提前两年和三年实现翻番目标。

成功举办上海合作组织青岛峰会、人民海军成立70周年多国海军活动、跨国公司领导人青岛峰会、博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会等重大活动;胶东国际机场、济青高铁、潍莱高铁、青连铁路,以及地铁开通,城市交通迈入新时代。

培育形成新一代信息技术、汽车等6个千亿级产业集群,轨道交通装备、节能环保2个产业入选国家战略性新兴产业集群;山东第一家独角兽企业在青岛诞生,青岛也在加速培育独角兽的“热带雨林”。

从学习深圳到去上海取经,从自贸区落地到胶东经济圈一体化推进,青岛一直在谋新求变,比学赶超,不甘落后。

冬天正在过去,伴随着春天渐进的脚步,我们有更多的理由畅想未来。

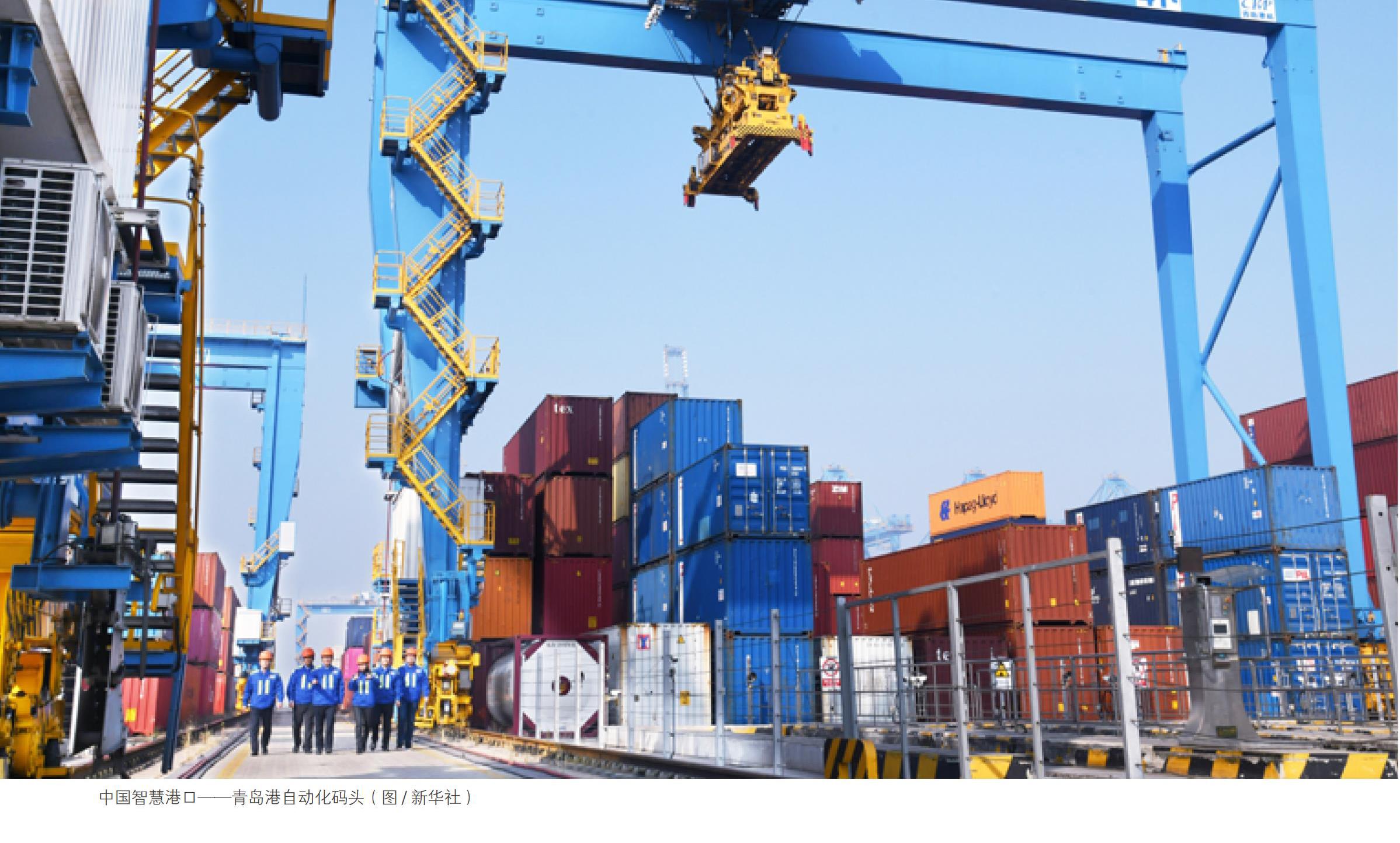

在“国内大循环”中,青岛既是东部沿海发达城市,有着较强的经济、科技和产业实力,又是“北方第三城”、黄河流域的经济出海口,拥有连接南北、贯通东西的“双节点”价值,在推动各类市场主体的资源要素流动、循环、联通中有着独特的枢纽作用。

岁末年初,各省市“十四五”规划建议相继出炉。这被视为未来五年甚至更长时间的指导纲要,也是各省市寻求新增长动力的答案出处。

山东提出要建设数字强省;深圳提出要打造全球数字先锋城市;上海提出要在集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业上实现规模倍增,打造世界级产业集群;北京要建成国际科技创新中心;天津要形成“津城”“滨城”双城发展新格局……

在山东的“十四五”规划中,青岛出现的频次最高,12次。之前,山东就支持青岛建设全球海洋中心城市。此外,开放的青岛也在“双循环”中体现连接南北、贯通东西的“双节点”价值,通过建设世界工业互联网之都实现弯道超车。

打造“一带一路”国际合作新平台、建设长江以北地区重要的国家科技创新基地、构建具有国际竞争力的现代产业体系、打造乡村振兴齐鲁样板先行区、建设全球海洋中心城市、引领胶东经济圈努力成为中国经济新的增长极等,也都被写进了青岛的“十四五”规划和2035年远景目标的建议中。建议提出,青岛要“在推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理上蹚出新路,在增强城市综合实力和核心竞争力上实现新提升,在主动服务全国构建新发展格局中走在前列,推动现代化国际大都市建设实现新突破”,要全方位搞活这座城。

“投资青岛,就是投资国家战略”,已成为青岛人的共识,也是青岛对外推介的宣传口号。

“十三五”的成绩,已经成为过去。“十四五”的畅想,已然开启。

建设国际性综合交通枢纽城市

2020年11月26日,潍荣高速铁路潍莱段(以下简称潍莱高铁)开通运营,这不仅结束了青岛平度不通高铁的历史,也将济南至威海的运行时间缩短了半个多小时。

潍莱高铁起自济青高铁潍坊北站,东经昌邑、平度、莱西,与青荣城际莱西站接轨。随着青日高铁、潍烟高铁、莱荣高铁的开工建设,以及规划中的京沪二通道,不仅胶东经济圈将在交通上快速实现一体化,还将与京津唐、长三角两大经济圈无缝连接。

“天地交而万物通”。交通是连接城市的重要纽带,也是城市发展的主要动力。

从早年的琅琊港、板桥镇到如今的青岛港,从只有一条进出青岛的小白干路到桥隧开通、高铁和地铁纵横交错,以及四通八达的城市路网,让这个曾经的小渔村变成了一个国际大都市。从“东扩”到“拥湾”变成了现实,“青黄不接”成了过去。这座城市的每一次跨越发展,几乎都留下过交通的印记。

2021年,青岛胶东国际机场将正式投入运营。曾经,东部沿海城市大多是区域交通的盲点,受制于交通而发展缓慢;如今,立体化的交通网络,以及沿海的港口优势,反而使其有了更强大的辐射能力,成为了重要的枢纽城市。

此前,山东已明确要将青日高铁建设作为山东争取国家“十四五”规划纲要重点项目上报国家发展改革委。对于青岛而言,这也将是建设国际性综合交通枢纽城市的重大契机。

青岛的“枢纽”定位,不只在交通。山东省委常委、青岛市委书记王清宪说,在“国内大循环”中,青岛既是东部沿海发达城市,有着较强的经济、科技和产业实力,又是“北方第三城”、黄河流域的经济出海口,拥有连接南北、贯通东西的“双节点”价值,在推动各类市场主体的资源要素流动、循环、联通中有着独特的枢纽作用。

在国家的规划中,青岛是对外开放的桥头堡和支点,这得益于城市与生俱来的开放基因,也得益于立体化交通网络构筑的“底气”。纵观国内外先进城市,发达的交通和高效的运输组织,可以加速资源的快速流通,优化产业布局,增强辐射引领和带动,带来高质量发展。

交通的变化,只是青岛“十三五”交出的一张成绩单。国家“十四五”规划中,明确提出“加快建设交通强国,完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络,加快城市群和都市圈轨道交通网络化。”

山东各地的“十四五”規划建议中,轨道交通建设被重点提及。烟台和济南都提出要构建干线铁路、城际铁路、市域铁路、城市轨道“四网融合”;济南要在下一个五年里使城市轨道交通运营里程突破240公里;青岛要突破360公里,并完成9条运营线路。

目前,青岛轨道交通通车总里程已经达到246公里,占山东的比例超过80%,在全国也可以排进前十。现在烟台、淄博、济宁、潍坊、临沂、威海、枣庄等城市也都在规划、启动轨道交通建设。预计2030年,山东轨道交通营运里程将达到1200公里,城市交通基础设施智能化、信息化水平居全国前列。

2020年,青岛提出打造具有全球竞争力的国际性综合交通枢纽城市。也许,下一个五年,交通建设会是青岛开启新战略节点城市大门的一把“钥匙”。

学赶深圳,取经上海

2020年12月17日,第五批赴深圳体悟实训的150名青岛干部抵达深圳。自2019年5月,首批青岛干部赴深圳体悟实训以来,一年半的时间里,青岛已先后派出五批实训队伍,共计757人。而在2020年6月28日,又有51名青岛干部赶赴上海,进行现代服务业专业实训。

经济全球化之下,每个城市都在比学赶超。寻标、对标、夺标,就是为了放大坐标找不足,提高标准找差距。

从学赶深圳,到取经上海,这座“北方第三城”已经有深深的危机感。“自豪的青岛人也有着强烈的怕被别人落下的危机感,甚至可以说,内心深处充满深深的焦虑。”这是王清宪在2019年大年初一发给全市正局以上干部的微信,此时他刚刚履新青岛市委书记仅一周时间。

乘着改革开放的东风,深圳领全国之先。青岛就是要“跟最好的比,向最好的学”,传递出“青岛的愿景是什么、青岛要干什么、青岛的状态是什么、青岛的发展路径是什么”的青岛思索。

“学深圳、赶深圳”,是青岛在营商环境、制度创新、政务服务等方面的自我审视和全方位学习,是要将“深圳经验”化为“青岛实践”,将深圳的思维模式转化为青岛新一轮发展的澎湃动力。

上海也不例外,首先是思想上的解放,其次就是要向现代服务业发展最好的城市取经。

2019年,上海服务业增加值占GDP比重就达72%,对经济增长的贡献率超过80%。“上海服务”是上海的四大品牌之首,而其之所以能成为全国经济发展的龙头城市,重要的一个原因就是现代服务业走在全国乃至世界的前列。

王清宪说,到上海学习现代服务业,加快青岛现代服务业发展步伐,是我们“搞活”产业的关键一环。

青岛以工业立市,有基础雄厚、门类齐全、结构完备的工业体系,涵盖全部41个工业门类中的36个。曾经的“上青天”“五朵金花”“品牌之都”都昭示着制造业的辉煌,如今荣光不似之前耀眼,制造业与服务业的融合成为产业发展的新趋势。而着眼于现代服务业的发展,正是因为现代服务业有更强大的产业辐射力、整合资源配置能力和更广阔的空间覆盖性。

在学赶深圳的同时,青岛发起海洋、“双招双引”、交通基础设施建设、军民融合发展、乡村振兴、突破平度莱西、国际航运贸易金融创新中心建设、“高端制造业+人工智能”、推进国有企业改革、壮大民营经济、科技引领城建设、城市品质改善提升、国际时尚城建设、高效青岛建设、“平安青岛”建设等“15个攻势”,攻克城市发展的重点、难点、痛点、堵点,彰显改革发展的决心。

如果说学赶深圳、取经上海是向外看,借外力,那么“15个攻势”则是向内看,增强内生动力。

下一个五年,青岛比学赶超的步伐不会停止,攻势也会一个比一个凌厉,不仅因为“北方第三城”的地位岌岌可危,更因为青岛要推动更高水平对外开放,成为中国长江以北地区国家纵深开放新的重要战略支点,就必须解放思想,加速改革,找寻到未来增长的强劲动力。

未来增长的动力在哪

2020年9月,青岛市发展改革委牵头成立全市“十四五”规划专家咨询委员会。在与企业家、行业协会商会负责人、各领域专家座谈交流中,针对青岛市营商环境中行政审批、人才引进、知识产权保护、产业环境、信用体系等多个方面,规划编制组收集到了七大类35条问题、五大类48条意见。环胶州湾东岸老城区有机更新、未来产业发展、胶州湾保护等问题,都被纳入青岛“十四五”要重点研究和解决的问题。

工业和信息化部赛迪研究院对于青岛未来产业发展方向,曾给出了自己的建议:青岛要围绕数字经济、海洋经济、生命经济、智造经济、绿色经济、枢纽经济、体验经济等七大领域,重点发展以5G、人工智能、区块链、VR等为主的科技引领型产业,以新能源汽车、集成电路、生物医药、新材料等为主的效能培育型产业,以轨道交通、智能家电、海工装备等为主的势能壮大型产业,以现代金融、旅游、影视娱乐、时尚文化等为主的业态创新型产业。

产业的未来,就是一座城市发展的未来,是增长的核心动力所在。青岛要在哪些产业领域集中发力,要培育哪些未来增长点,决定了这座城市未来的走向和高度。

2020年,“工业互联网”是青岛的热词,青岛也顺势提出要“打造中国工业互联网之都”。

因为没有赶上互联网的上半场,山东和青岛一直“耿耿于怀”,特别是南方的诸多省市借此而起。如何不再错过互联网的下半场,青岛一直在反思和探寻。而工业互联网的概念,似乎恰逢其时。

2020年初,青岛在全国率先提出“发力工业互联网建设,着力打造世界工业互联网之都”。4月,青岛发布《青岛市工业互联网三年攻坚实施方案(2020-2022年)》,提出到2022年打造1个国际领先、10个国内知名的工业互联网平台,培育20家具有行业影响力的解决方案供应商,建成核心要素齐全、融合应用引领、产业生态活跃的世界工业互联网之都;8月,《关于加快工业互联网高质量发展若干措施的通知》下发,二十条举措将助力工业互联网高质量发展;9月,青岛市工业互联网微服务平台启动,三年内将服务青岛市工业企业300家。

“我们做好政策支持、场景对接等服务,支持不同工业互联网平台的建设,助力平台更好地赋能传统企業,形成良好的生态,最终打造工业互联网的‘热带雨林,青岛离工业互联网之都的梦想也会越来越近。”青岛市工信局相关负责人说。

海尔集团首席执行官张瑞敏说,工业互联网时代,产品一定会被场景替代,行业一定会被生态覆盖。

海尔卡奥斯工业互联网平台成为青岛工业互联网的代名词之一。2020年4月底,卡奥斯平台上的规上工业企业数量是1.7万家,到11月底已增至3.2万家,每天来卡奥斯参观学习的企业和政府相关人员络绎不绝,都渴望搭上这趟“高速列车”。

在2020青岛·中国财富论坛上,王清宪向全球投资人讲解了青岛的生态思维:“一个地区的发展生态,可以概括为‘4+1生态。‘4,就是产业链、资金链、人才链、技术链‘四链合一;‘1,就是优质高效的政务服务环境。在‘四链合一中,无论是产业链、人才链,还是技术链,都离不开资金链。我们建设创业城市,就是要打通这‘四链,城市要创业,企业要创业,人才要创业。”

2020年,青岛提出了要大力发展新一代信息技术、新能源新材料、医养健康、现代金融、现代物流、商贸、商务服务、现代海洋、高端化工、文化创意、精品旅游、现代高效农业、高端装备等13条产业链,并重点打造世界工业互联网之都、中国人工智能应用与服务产业高地、新能源汽车产业基地、机器人产业基地等。

产业的发展,离不开资本的助力。资本向哪里聚集,哪里就是机遇之地。作为国家唯一以财富管理为主题的金融综合改革试验区,青岛在2020年拿到了光大理财、意才基金销售、青银理财、兴华公募基金四张含金量十足的金融牌照,金融业七大类牌照全部集齐,而2020年上半年私募基金管理人、备案私募基金增速都排在了全国首位。

王清宪曾说,“北方经济相比南方不活跃的原因是多方面的,但我认为,其中直观的原因之一就是资本市场不活跃。”他认为,北方要在“双循环”中补课,首先要补财富管理和资本市场这一课。

除了资本助力,青岛的未来,还离不开海洋。这座山海共融的城市,海是最大的特色,也是最大的优势。山东支持青岛建设全球海洋中心城市,青岛也有着海洋科研和人才的雄厚实力。

将海洋作为实现高质量发展的战略要地的青岛,也在“十四五”规划建议中,着重提及要创建国际海洋科技创新中心、做优做强现代海洋产业体系、建设深远海开发战略保障基地,以及打造海洋命运共同体示范区。

不论是产业培育,还是资本助力,只有找到了城市未来增长的动力所在,一切美好的畅想才能变成现实。

——An Idea From "Etudes Metro"—the Work of Pierre Schaeffer