清末上海学生演剧创始期活动之补正

张 军

对于清末学生演剧这个论题来说,朱双云《新剧史》无疑是首要文献(1)朱双云:《新剧史》,上海:新剧小说社,1914年。以下凡出自该书者恕不一一注明页码。,但此书的错误和缺漏也造成对早期演剧的诸多误读,尤其是对学生演剧“创始期”(1906年夏之前)及稍后几次演剧情况的记述(2)限于论题范围,本文立论主要针对创始期(1906年夏之前)及随后几次演出,即1901年至1907年的上海学生剧活动。为方便行文,有时统称为“早期演剧”,以取代准确但过于冗赘的诸如“上海学生演剧创始期及随后几次演剧活动”的措辞,请读者留意。,错漏最多,补正也最难。本文依据清末报刊的即时报道,逐一落实《新剧史》所涉最早几次的演剧情况,着力钩沉演剧人员之间的人际关联,以“点”(演剧者、演剧单位)到“线”(发展脉络),最终勾勒出上海学生演剧创始期活动的轮廓。

一

众所周知,《新剧史》开篇《内史·春秋》(以下称“春秋”,本文主要指涉其对1907年之前演剧的记载)为编年体演剧史。朱双云有意效法所谓“春秋笔法”,记述极为简略,尤其是创始期演剧情况,除汪优游、李叔同外,其他学生演员姓名一概厥如。这使得日后的戏剧史叙事对创始期演剧者的认知近乎空白。在几乎所有的戏剧史读本中,汪优游、朱双云(有时还加上李叔同,但他并非上海学生演剧活动的主要参与者)为学生演剧的主要发起人几成定论,然翻检“春秋”,此说无疑来自朱双云“春秋笔法”的误导。(3)按照在“春秋”中“出场”的顺序,学生剧人的姓名依次是:汪优游,李叔同,朱双云,王幻身,任天树,金应谷,曾存吴,吴我尊(下略)。作为文友会成员的王幻身和任天树,演剧要早于朱双云,且任天树很可能1901年即参与南洋公学首演,王幻身的处女作应于1904年孔诞日在民立中学首演。“出场”顺序并非参与演剧顺序,“春秋笔法”之误导可见一斑。朱双云介入演剧实则已届创始期末,首演时则已进入学生演剧第二阶段“发展壮大期”(1906年春朱双云“转学”至民立中学,孔诞日首次演剧)。在他之前,已可以数出十多次演剧活动,演员人数当在几十人之众,因此,朱双云断不能与汪优游并列为上海学生演剧发起人。

就目前已知者,“春秋”遗漏的创始期学生剧人(暂不计教会学校圣约翰书院、徐汇公学以外语演出发端的演剧活动及剧人)计有:1901年寒假前夕南洋公学中院二班首演演员(任家璧、任天树、陆守经等很可能在其中),1903年至1905年孔诞日育材学堂(1904年底更名为“南洋中学”,除列表外,以下一律称“南洋中学”)的三次演剧人员(1903年那次由转学自南洋公学的任家璧发起,后两次很可能由该校第二届学生周开基、第三届学生叶楚伧组织发起),1904年文友会的成员(1904年孔诞日民立中学学生汪仲贤[汪优游]发起演剧并于年底组建文友会,此后民立中学和文友会有多次演剧),1905年孔诞日松江府官立中学堂演剧人员(姚锡钧、陆守坚可能在其中),“春秋”列出的上海沪学会(1905年2月13日演出,李叔同很可能参与演出,“春秋”记错年份)、群学会(1906年2月8日演出)演剧人员,上海明德学校(有可能是金山县明强小学,发起人很可能是教员周开基)、南市商会学堂及嘉定县南翔镇南翔小学演剧人员(发起人很可能是学校创办者许苏民)。(4)松江府府治设于华亭县城内,1912年废府。华亭县、金山县、嘉定县今已归入上海市。本文皆以清末区划、地名为准,下同,不赘。另,本文所谓“上海学生演剧”,严格说应表述为“上海及周边地区学生演剧”,意指今日上海市辖区内的学生演剧活动,大致包括清末江苏省松江府之上海及周边各县,太仓州之嘉定、宝山等县。为行文方便,统称“上海学生演剧”。以上这些演出,大多发生在1907年朱双云与汪优游、王幻身组织开明演剧会之前。除汪优游和李叔同外,以上演剧活动中剧人的姓名大多失载。这就难怪《新剧史》出版后,有剧评家表示不满:“癸丑(应为甲寅)某君刊剧史,事实有未符处,老前辈亦多所遗佚。”(5)参见《周郎集》“剧评”第1页,周维新自刊于上海,1918年。署名胡同张的这段话,收录在“开明会的唯一红角”(6)此说出自汪优游《我的俳优生活》,《社会月报》,1934年第1—3期、第5期。周维新1918年自刊的《周郎集》中,可代表周维新的看法,而作为开明演剧会的重要成员,周维新的名字亦未载于《新剧史》。于此可见“春秋”记述缺漏之一斑。

造成如此之缺漏,不外以下两个原因:一者,客观上说,朱双云(1889年—1942年)生年较晚,属于清末学生演员的“小字辈”,1905年孔诞日方始注意到有学生演剧,次年转学至民立中学,才正式投入学生演剧活动,此前十多次演出他未得亲历亲见;二者,学生演剧发端于校园课余文化活动,与校内外人际交往有关,囿于个人经历,记述难免主观。而欲破解此“春秋笔法”叙事的迷障,还原创始期演剧的真相,就不得不从朱双云的教育经历说起。

朱双云先后就学于敬业高等小学堂(简称“敬业”)、苏松太道官立龙门师范学校(简称“龙门”或者“龙门师范”)和民立中学(简称“民立”),其间可能短暂借读于南洋中学。以上是朱双云全部的受教育历程。因为演剧,朱双云进入民立;此前,他应该是先在敬业读小学,随后升入当时上海地区的最高学府龙门师范,1906年春“转学”至民立。(7)“转学”一说出自朱双云《初期职业话剧史料》,重庆:独立出版社,1942年,第62页。1909年11月,“因倡演新剧被斥”(管义华《新剧史·双云本纪》)(8)朱双云离开民立的时间很可能是1909年11月。这是因为此次孔诞日演剧涉嫌演出“淫戏”被举报,激起轩然大波,校方最终开除教师、学生数人,朱双云可能因此退学。此事的来龙去脉有王凤霞《文明戏考论》(中山大学博士论文,2009年)、钟欣志《晚清新知识空间里的学生演剧与中国现代剧场的缘起》(《戏剧研究》,2011年第8期)两篇文章的梳理,不赘,然皆未留意此事与朱双云的关系。笔者注意到,此次民立开除的数人中,方根生系1906年孔诞日与朱双云同台演剧者(朱双云:《三十年前之学生演剧》,《学生之友》,1941年,第3卷第6期)。联系管义华所谓“被斥”的说法,可见朱双云离开民立很可能就在此时。“春秋”虽提及此事(“秋八月上海民立中学演剧祝圣”,“王安民起而纠之”),然误置为1908年。“春秋”于1913年编定,事件过去仅4年,朱双云不应记错。因此事影响重大,故两江总督张人骏亲自下令批准江苏提学使樊恭煦的处理意见,上海各校一时禁绝演剧,至辛亥革命爆发才解禁,学生演剧第二阶段“发展壮大期”至此亦戛然而止。于此可见《新剧史》记事之疏漏。,朱双云离开民立,重返龙门,次年毕业于学制一年的“简易科”,即“速成班”(9)朱双云《初期职业话剧史料》第64页称:“二十一岁的那年,我在上海第二师范学校毕业之后,有人介绍我到小学里去教书。”龙门师范1912年改名为“江苏省立第二师范学校”。据该校校史《史品上中:菁英教育的缩影》(上海:上海教育出版社,2015年,第36页),简易科“主要是从当时小学教员奇缺的角度出发(创办)的,相当于速成班”。朱双云自称毕业后谢绝了小学教师职位,可作为就读简易科的旁证。管义华《双云本纪》称其“毕业于速成师范学校,旋入民立中学”,为另一个旁证,“速成师范”应当就是龙门师范简易科。此外,从管义华的文中可知,若朱双云已毕业于龙门,断无再入民立重复接受教育的必要,可见他是半途从龙门“转学”至民立,继而重返龙门修完学业的,否则不能称为“毕业”,更何况由敬业升入民立也不能称为“转学”,只能称为“升学”。还有一个细节或许可以佐证朱双云是从龙门“转学”至民立的:朱双云晚年提及他“转学”前为了看戏,将补习班英语课本的价格虚报给父亲,以“骗取”戏资(《初期职业话剧史料》,第61—62页)。据上海近代教育的亲历者姚明辉先生回忆,敬业很可能没有英语课,然龙门对外语要求高,有日语课和英语课,并以外文原著为参考书。朱双云学习英语吃力,不得不进补习班,这大约也是他谋求“转学”的一个消极原因吧。关于敬业、龙门两所学校的课程设置情况,请参阅姚明辉《上海的书院》《上海早期的新式学堂》这两篇文章(《上海地方史资料》[四],上海社会科学院出版社,1986年;《史品上中:菁英教育的缩影》第一章第二节)。。沈所一《新剧史·朱双云传》称其曾就读于“南洋”,这或许是暗示朱双云“被斥”后曾短暂插班借读于南洋中学。(10)这个“南洋”是南洋公学还是南洋中学有待考证。就笔者所见的两校校史及校友回忆文章,均无朱双云其人。此说仅此一次,且朱双云自己从未提及。有研究者因此附会,称朱双云是1901年南洋公学演剧者,这纯属无稽之谈。撰写《双云本纪》的管义华从邮传部高等实业学堂(南洋公学1906年更名为“邮传部高等实业学堂”,管义华1908年至1911年就读于此学堂)肄业,《双云本纪》亦未提及朱双云与“南洋”有关。另,《新剧史》编纂时,邮传部高等实业学堂又两度更名,1911年改为“南洋大学”,一年后又改为“交通部上海工业专门学校”,而南洋中学校名则保持不变。此处所谓“南洋”似以“南洋中学”较为合理。朱双云乃“上海故家子”(管义华《双云本纪》),其家族与南洋中学校长王培荪家族有特殊渊源(11)开明演剧会1907年春节期间在东门内道前小学演剧,该校由王培荪创办。朱双云称因亲友对演剧持有偏见,演剧场所颇不易得,最终由父亲出面商借道前小学,方得演出。朱双云在敬业学堂时的地理老师姚明辉为王培荪姨表弟,也曾任教于南洋中学。在《三十年前之学生演剧》一文中,朱双云称姚明辉亦参加了道前小学演剧。于此可见朱、王两家的关联。请参阅姚明辉《序》,载于《南洋中学三十周年纪念册》,上海:南洋中学校友会,1926年,第3—4页。,故此说虽仅见,亦不无可能。总之,不论朱双云是否曾入读南洋中学,其主要求学经历大致如上所述。

朱双云就读的这几所学校,均为国人自办的官方(如敬业、龙门)或民办(如民立、南洋中学)学校(12)参见姚明辉《上海的书院》《上海早期的新式学堂》这两篇文章,载于《上海地方史资料》(四)。,因此,朱双云对教会学校圣约翰书院和徐汇公学的演剧所知甚少,就很好理解:他的教育背景与教会完全无关。朱双云对这两所学校演剧情况的记述很可能来自汪优游的口头回忆。从汪优游1934年发表的《我的俳优生活》看,朱双云陈述的信息与汪优游的文章内容皆吻合(甚至错误也完全一样),如同样是首演时间不明确、剧名含糊,“于圣诞节演剧”等说法也相同。近年来的研究表明,圣约翰书院1899年并未上演过一出名为《官场丑史》的中文戏剧,其创始演剧时间应为1896年7月18日,演出剧目是《威尼斯商人》的英文原著选段,并非中文戏剧。圣约翰书院不仅常在圣诞节演剧,暑假前夕也经常演剧。被汪优游误记为《官场丑史》并被错误地追认为学生演剧开端之作的那出戏,剧名应为《自救》(SelfHelp),演出时间是1904年12月24日。此时,非教会系统学校开展演剧活动的已有南洋公学、南洋中学和民立中学三所,圣约翰书院的中文演剧至此已不具有“春秋”所谓的“创始”意义,更何况其剧作较接近“旧剧”或者说海派京剧做派。(13)张军:《子虚乌有的早期话剧开山之作:〈官场丑史〉——兼论以南洋公学为中心的上海初期学生剧活动》,《戏剧》,2008年第3期。张军:《论本土现代性与中国现代戏剧的发生》,《戏剧艺术》,2013年第6期。钟欣志:《晚清新知识空间里的学生演剧与中国现代剧场的缘起》。

二

真正富于现代意义的学生演剧起始于南洋公学和南洋中学这两所关系密切的中国人自办的学校,对此,“春秋”的记述难称详实、准确。幸赖鸿年1922年所撰的《二十年来之新剧变迁史》,我们才得以了解1901年南洋公学中院二班的首演详情,并获知任家璧转学至南洋中学后首创上海城内演出的事实,从而澄清了南洋中学演剧早于民立一年的史实。(14)鸿年:《二十年来之新剧变迁史》,《戏杂志》,1922年—1923年第1—5号、第7—9号。2008年,我发表文章《子虚乌有的早期话剧开山之作:〈官场丑史〉——兼论以南洋公学为中心的上海初期学生剧活动》,认为鸿年可能就是南洋公学光绪三十二年(1906年)高等预科毕业生罗鸿年(字雁峰,江苏镇江人),此人后来历任北洋政府财政部次长、教育部次长、上海造币厂厂长等职,然这一说法尚需进一步考证。鉴于当时尚有一位同名同姓字浥尘者(著有《罗浥尘遗稿》),鸿年究系何人,尚无定论。关于南洋公学、南洋中学的首演情况,请参阅张军《子虚乌有的早期话剧开山之作:〈官场丑史〉——兼论以南洋公学为中心的上海初期学生剧活动》和《追寻戏剧史上的失踪者任家璧》(《南大戏剧论丛》2017年第1期)。1934年,汪优游在《社会月报》连载长文,明确指出他是看到南洋中学演剧后才萌生演戏念头的,再次确认南洋中学演剧早于民立。作为民立创始演剧的首要人物、首个新剧社团文友会的主要发起人、学生演剧时代涌现出的最具影响力的职业剧人,汪优游这一说法的权威性是毋庸置疑的,是时隔20年后一位重要当事人对“春秋”叙事的一次有力纠错。实际上,鸿年的文章发表于任退庵(任天树)主持的《戏杂志》上,被视为作者代任天树立言、婉转批评“春秋”歪曲学生演剧发端情况的回应性文字。据鸿年记述,朱双云与任天树在学生演剧时代不止一次“共事”,两人均个性鲜明,争执不断,在“一社”和“仁社”演剧期间,“日必噪闹一次”,而“春秋”将1908年“夏六月,汪优游朱双云任天树合组一社”载入史册,可见朱双云断无可能不知任天树就是1901年南洋公学中院二班之一员。况且,《新剧史》序言的作者中,有一位署名任堇字堇叔者,便是任天树的兄长,也是著名画家任伯年的长子,可以想见,朱双云应是通过任天树约请任堇作序的。有如此便利,而对南洋公学演出人员不着一字,令人不解。实际上,南洋公学1901年演剧之事最早的披露,便是“春秋”这段记述,朱双云于此功不可没。试想,既然演剧是在中院二班教室内,事先并未张扬且“知者绝鲜”,那么除了任天树,朱双云还能从何处获悉此事呢?

如果说南洋公学学生演剧在创始期仅此一次、尚不突出的话,那么,南洋中学的演剧则相当重要。南洋中学不仅是上海城内首个学生演剧之所,且于1903年至1905年连续三年于孔诞日演出,然而“春秋”仅记载了1904年其与民立“并演”的那次,缺漏甚多。鉴于任天树与任家璧是南洋公学中院同班同学,朱双云获取事实并不困难。对于任家璧首创上海城内演剧之事,我已做过详细考证,不赘。那么,1904年和1905年两次的演剧情况究竟如何呢?

1904年,《警钟日报》和《二十世纪大舞台》都曾报道南洋中学于孔诞日演剧之事。(15)《育材学生演剧续志》,《警钟日报》,1904年10月7日。《记育材学生之唱戏》,《二十世纪大舞台》,1904年第1期。报道指出演出的缘起、时间、地点、剧目等,但演员名字一律厥如。这次演出究竟系何人所为?鉴于此次演出时该校第一届学生(如任家璧等)春节前已毕业离校,第二届学生当为演剧主力。在第二届学生中,我注意到,1910年庚子赔款留美学生中的一员、1913年毕业于哥伦比亚大学采矿系、归国后长期就职于汉冶萍集团公司的周开基先生(1885年—1957年),曾两次撰文提及母校演剧之事。(16)周开基:《二十五年前母校之回顾及将来之希望》(1926年),《南洋中学三十周年纪念册》。周开基:《母校四十年前之回忆》(1948年),《南洋中学文史资料选辑》(二),上海市南洋中学,2003年。值得注意的是,笔者所见南洋中学各种校史资料中,早期校友中仅周开基、钱玄同提及演剧(钱玄同所述详见下文),且周开基先后两次提及演剧,第二次已是毕业四十多年后的1948年。对比后可知,几乎所有老校友印象最深的文娱活动是体育锻炼、运动会和演说(钱玄同亦提及演说),足见每年仅一次的演剧并未被多数人视为南洋中学重要的校园活动,其原因可能是体育、演说人人皆须参与且系日常活动(演技不佳可能也是演剧被忽视的原因之一,这一点汪优游曾提及)。直至第19届校友凌济时方提及自己演剧之事(《南洋中学三十周年纪念册》,第111页),那已经是五四运动之后了,学生演剧的意义已不能与清末时期等同。可以想见,周开基若非亲自参与演剧,不可能印象如此深刻且特别看重其意义(参见下文所引的《钱玄同日记》)。文章虽未明言他本人参与演剧,然对学生演剧评价颇高,认为是今日新剧、话剧之先河,字里行间充溢着自豪与怀念之情,这不能不令人怀疑他就是继任家璧之后南洋中学演剧的组织者和参与者。据周开基自述,他是1901年入读南洋中学的。可以推测,1903年任家璧发起演剧时,他也应在其中,并且有可能是1904年孔诞日演剧的发起者。周开基文中提及的另一情节也非常值得注意,即1905年春节前他自南洋中学毕业后,经王培荪校长推荐,赴金山县明强小学任教,前后达三年。(17)据《金山县志》记载,“光绪三十一年(1905年),朱泾镇陈贻芬创淑新女子小学、黄公续立明强小学堂”。周开基应是明强小学创办时首批教员之一。参见《金山县志》,上海:上海人民出版社,1990年,第742页。“春秋”列出的1906年“上海明德学校演剧筹款”之事,我曾多方查找,一无所获,至此,我开始怀疑朱双云记忆有误,将“明强”记成了“明德”(18)清末上海及周边地区曾出现数所以“明强”命名的小学。金山县明强小学位于朱泾镇,而上海县漕河泾镇就有一所明强小学,原名漕河泾义学,1906年改制为小学并改名为“明强”。同时,金山县有漕泾镇。这几处地名的相似是否为朱双云记错校名的原因呢?,而周开基很可能正是明强小学演剧的发起者。

《新闻报》1906年12月14日有一篇以《明强学堂游艺会》为题目的报道,从中可知,当月9日(农历十月廿四日,星期日)金山县明强小学曾召开一次游艺会。次年12月11日(农历十一月七日)《北洋官报》以《金山游艺会纪盛》为题报道了金山县(未指明哪所学校)第二次游艺会的情况,时间只说是“日前”。(19)《北洋官报》1904年起改为日报。按当时通讯周期估算,演剧当在一周前。两次游艺会表演项目大体相同,为唱歌(第二次增加了校歌)、朗诵(包括英语朗诵,在相应的过程中边朗读边讲解)、画画、体操、演算、物理化学实验、手工等当时新式学校所学的知识和技能。区别在于,游艺会倒数第二项即所谓“大轴”部分(两次游艺会最末项都是“闭会辞”,倒数第二项实为最后一个表演环节),第一次为“余兴”,第二次则为“演剧”。“余兴”这个词,令人想起流亡日本的梁启超关于1905年夏为横滨大同学校学生编演六幕粤语新剧《班定远平西域》的追述:“客岁横滨大同学校生徒开音乐会,欲演俗剧一本以为余兴……”(20)梁启超:《饮冰室诗话》,《新民丛报》第4年第6号,总第78号,1906年4月。可见“余兴”一词在当时的语境中,常常包括演剧,或者就是演剧的另一种说法,用来指代音乐会、游艺会(也称“文明游戏”),以及当时被称为“恳亲会”的师生、家长文艺联欢活动的最后环节。因此,明强小学和金山县也有学生演剧,并且与来自南洋中学的教员周开基有一定关联,这个结论应该说并非牵强。至此,虽无法确认朱双云所谓“上海明德学校”为明强小学(21)据《上海指南》(1909年)记载,上海当时确有一所明德学堂,位于“美租界西武昌路仁德里”。参见《稀见上海史志资料汇编丛书》第4册,上海:上海书店出版社,2012年,第99页。,然了解到周开基与金山县学生演剧活动的关联,就足以看出南洋中学对上海学生演剧活动的启发和引领作用,这也是一个新的收获。

另一个有趣的细节是,“春秋”提到明德学校演剧地点是城内昼锦牌坊陈宅(前述有关金山县游艺会的两则报道均未提及演出地点),这里也是1905年元宵节文友会演出地址。(22)《又有文明游戏》,《时报》,1905年2月19日。1907年1月,这里还举行过一次演剧,演出方是培才小学堂。(23)《培才小学堂演剧助赈》,《新闻报》,1907年1月16日。查《上海县续志》可知,昼锦牌坊(县志称“牌楼”)尚有一所成志女学堂,光绪三十四年(1908年)七月创办,兼做幼儿园,创办者是上海城内陈钱佩芬女士,该学堂进入民国后一度停办。(24)参见《上海县续志》第11卷“学校下”之“女学堂暨幼稚舍”部分,上海南园,1918年。陈钱佩芬,嘉定人,祖父钱绎为著名学者钱大昕之侄。钱女士夫家为“上海城内陈市安桥出身铜匠的陈家,颇雄于资”,有女兰钧嫁与银行家张嘉璈。潘仰尧:《张嘉璈小传》,《上海文史资料存稿汇编》第5册,上海:上海古籍出版社,2001年,第42页。姚崧龄:《张公权先生年谱初稿》(上),北京:社会科学文献出版社,2014年,第9页。这位钱佩芬女士的夫家,即陈宅主人。这所女学堂1909年7月也在昼锦牌楼校址举办了一次“学艺会”,小学生与幼稚园小朋友展示和表演了国文、算术、英语、幼儿游戏等才艺。(25)《成志女学学艺会》,《新闻报》,1909年7月12日。昼锦牌坊陈宅系上海城内有名的“巨宅”(26)据海上漱石生(孙家振)《退醒庐余墨·巨宅》中的描述,“当日小莲祉繁昆仲各建屋一百单八幢,其(指昼锦牌坊陈宅)后门在仁(陈)市安桥浜”。参见《金钢钻》,1935年8月21日。,由报道可知,这里尚有一个“大舞台”,文友会会址就在此处(27)《文友会聚会》,《新闻报》,1905年2月14日。。联系鸿年和汪优游对文友会演出的回忆,以及这里有过的几次活动,似乎陈宅子弟中亦有文友会成员(28)鸿年《二十年来之新剧变迁史》中提及文友会1905年元宵节演剧成员中有一位“陈君”。,否则会址何以设在此处?

鉴于周开基1905年春节前已离开南洋中学并就职于金山县明强小学,那么,当年孔诞日南洋中学演剧者又是何人?

1906年初毕业的南洋中学第三届校友中,后来加入同盟会和南社、先后担任多家大报主笔的国民党要员叶楚伧(1887年—1946年,号小凤)(29)参见《上海市南洋中学师生名录》,上海市南洋中学,2006年,第14页。毛策《叶楚伧年谱简编》“1903年 17岁”条称谱主“下半年,在南洋公学仅一学期,转入浙西名镇南浔庞青臣主办的浔溪公学”,与叶楚伧的自述不合。据叶楚伧《世徽楼笔记》中的记载,“十五岁应浔溪公学考……十六岁入南洋中学”,另据《南洋中学三十五周纪念特刊》之叶楚伧《祝辞》中的记载,可知他应于1902年入浔溪公学,次年转学至南洋中学,并未提及曾入读南洋公学。浔溪公学系1902年春创办开学,叶楚伧离开浔溪公学的时间和原因,很可能与1902年春夏及11月爆发的两次学潮有关。叶楚伧:《楚伧文存》,上海:正中书局,1948年,第167页。《南洋中学三十五周纪念特刊》,上海:南洋中学校友会,1932年,第10页。《叶楚伧纪念集》,上海市政协文史资料编辑部,1996年,第127页。桑兵:《先锋与本体的冲突——壬寅浔溪公学第二次风潮述论》,《历史的本色》,桂林:广西师范大学出版社,2016年。,曾有多部剧作出版,并曾为《新剧史》作序,与学生演剧和新剧皆有关联,非常值得注意。

叶楚伧进入南洋中学是在1903年,是否毕业,未详。南洋中学1903年至1905年的三次演剧,究竟哪次与叶楚伧有关,尚无法确认。叶楚伧为吴县周庄人,与年长他13岁的南社创始人陈去病有戚谊(30)叶楚伧姨夫沈仲眉有一个姐妹沈恩祐,于1877年嫁与陈去病嗣父陈允文为继室,当时陈去病3岁。15岁时,陈去病由继嗣母沈恩祐介绍,跟随舅父沈舫庐读书。叶楚伧11岁丧母,由姨夫、姨母抚养,与沈氏家族关系密切。陈去病与叶楚伧年少时即相识。参见陈去病:《先嗣继妣沈太君行述》,《陈去病全集》第2册,上海:上海古籍出版社,2009年,第830—834页。另参见《陈去病年谱》,《陈去病全集》第6册,第5页。,二人交往密切。据载,叶楚伧童年时曾寄读于吴江县同里镇任氏、叶氏家塾(31)《革命先烈先进传》,台北:各界纪念孙总理百年诞辰筹备委员会,1965年,第1000页。,而陈去病正是同里人。1900年正月至1902年4月间,陈去病应同里望族任氏家族聘请,担任第二代退思园主人任传薪的授业师。(32)《陈去病年谱》,《陈去病全集》第6册,第21页,第25页,第28页。叶楚伧可能就在此时寄读于任氏家塾,并结识任传薪堂侄任家璧。1903年孔诞日,任家璧发起南洋中学首次演剧,此时,叶楚伧应已从浔溪公学退学,转入南洋中学就读。1904年,南洋中学第二次演剧,《警钟日报》和《二十世纪大舞台》同时报道此事恐非偶然,这两家报刊都是陈去病主持的。(33)1904年春节期间,陈去病在舅父(即叶楚伧姨夫沈氏)位于周庄的祖居内创办东江国民学校,叶楚伧曾就读于此。学校不久停办,陈去病赴上海就任《警钟日报》主笔,南洋中学第二次演剧即在此后不久。参见《东江国民学校简章》,《陈去病全集》第1册,第351—352页。作为南社成员及多家大报的主笔,叶楚伧以文采著称,作有《温生才》《中萃宫》《落花梦》三部传奇及小说数种。(34)传奇《温生才》尚未被发掘,当作于1913年之前,因邹铨(1887年—1913年)有词《大江东去·题楚伧〈温生才〉传奇》,见邹铨遗作《流霞书屋遗集》“诗余”卷,上海:国光书局,1913年。传奇《中萃宫》和传奇《落花梦》于1915年分别连载于《妇女杂志》第1卷第2—5号、《小说月报》第6卷第4—5期。其中,《中萃宫》发表时如此署名,“楚伧填词,忏慧、韵清正谱”,忏慧即南社女诗人徐自华,韵清即女作家兼书画家吕逸。《落花梦》还被新民社、民鸣社改编后搬上舞台,汪优游曾饰演剧中的女主角。(35)剑痴剧评《落花梦》介绍了该剧1914年4月22日于新民社首演的情况,叶楚伧亲临剧场。参见《申报》,1914年4月26日。新民社1914年、1915年多次演出该剧,民鸣社亦于1914年演出一次。(日)濑户宏:《新民社上演演目一览》,摄南大学:《摄大人文科学》,第9号别刷,2001年。(日)濑户宏:《民鸣社上演演目一览》,名古屋:翠书房,2003年。据载,叶楚伧还曾在故乡周庄组织新剧社,宋教仁遇刺后,叶楚伧自编的新剧,由表弟王德钟等南社成员搬演。(36)陈梦熊辑:《南社在周庄的文学活动和部分社员简介》,《南社研究》第6辑,广州:中山大学出版社,1994年,第260页。

1905年孔诞日,南洋中学举行了第三次演剧活动。《新闻报》提前两天预告了此次演出,称剧目为《官场写真》《暗杀风潮》《学究改良》等,演员为该校学生。(37)《举行祝圣会》,《新闻报》,1905年9月23日。演出当日,《申报》发表《论孔子生日大纪念》一文,提及南洋中学、民立中学将于当日演剧祭孔。关于这两次演出,“春秋”均未记载。有趣的是,曾就读于南洋中学的钱玄同先生留下了一段1905年的相关记载:“八月廿七日,学堂中因孔诞演剧,予不赞成,致召全体学生之反对,人人要殴我。其时学生中多喜尚武,我以柔弱,而每逢校中演说等事却又不肯让人,校中衔我久矣,至是始得报复耳!”(38)钱玄同:《钱玄同日记》,北京:北京大学出版社,2014年,第6页。此时,叶楚伧不知是否仍在校,这位身材高大、酒量过人的小凤君,是否为“要殴我(钱玄同)”的“人人”之一员,此事是否影响到钱玄同于五四运动前夕在《新青年》激烈批判旧戏等,尚待考证,然而,无论如何,叶楚伧早年与学生演剧的关系都值得深入挖掘。另外,汪优游回忆文友会成员时提到,有一位南洋中学学生1905年元宵节与汪优游同台演出过。较之日后以冶矿为终身事业的周开基,此人为叶楚伧的可能性似更大。

三

1905年孔诞日,松江府官立中学堂也举行了一次演剧(39)《府学堂祝圣演剧》,《申报》,1905年10月1日。,此事目前尚未见任何戏剧史著述记载,包括“春秋”。演剧发生在当晚六点,“学生扮演戏剧,第一出美虐华工、合群抵制,第二出波兰虚无党事”。松江府官立中学堂(简称“府学堂”)即今上海松江一中、二中的前身,1904年由云间书院改制而成,是当时松江府最高学府。在光绪三十四年底(已届1909年初)该校第一届毕业生名单中(40)《上海市松江县第二中学建校九十周年纪念册·校友名录通讯录分册》第41页,1994年。,可看到后来的南社诗人姚鹓雏(1892年—1954年,名锡钧)的名字。姚鹓雏作有杂剧、传奇多种,其中,取材于南社社友柳亚子与名旦陆子美结交之事的传奇《菊影记》,似曾于1915年搬上舞台(41)梁淑安:《南社戏剧志》,北京:社会科学文献出版社,2008年,第174页。,其早年与戏剧的渊源,尚待考证。这份名单里还可以看到以精通音律著称的南社女诗人陆灵素之幼弟陆守坚(1890年—1950年)的名字。1899年孔诞日,吴稚晖发起南洋公学的首次祭孔活动,这次活动以礼乐仪式为主,陆灵素、陆守坚之兄陆守经(1881年—1946年)与三位同学一起担任“歌”即咏唱的角色,说明其亦颇具才情。(42)吴稚晖:《南洋公学记事稿》,《吴稚晖先生全集》第2卷,台北:中国国民党党史史料编纂委员会,1969年,第93—94页。陆守经与任天树、任家璧为南洋公学中院同班同学(43)此据上海交通大学档案馆提供的南洋公学中院学生成绩榜照片,特此致谢。,其参与南洋公学1901年首演的可能性也很大,而陆守坚从松江府中学卒业后继续深造,1912年毕业于南洋大学(南洋公学1911年更名为南洋大学)铁路专科(44)霍有光等:《南洋公学·交通大学年谱》,西安:陕西人民出版社,2002年,第45页。。陆氏昆仲后来都留学美国。在学生演剧尚处于以内部演出为主的创始阶段,如陆家兄妹这样具有传统戏曲、音乐修养的新式学生皆能登台表演,此现象亦在情理之中。

“春秋”提及的学生演剧中,还有“南翔镇南翔小学”,时间是丙午“冬十二月”,公历已届1907年初。当时的南翔为嘉定重镇,紧邻上海,当地最早鼓吹新学、致力于新式教育并成绩卓异者为许朝贵。许朝贵(1867年—1924年)后改名为“许苏民”,号稚梅,为同盟会会员、南社社员,辛亥革命后任嘉定军政分府首任民政长(县长),旋离职,专注于教育事业,曾执教于南洋中学、南京高等工业学校等校,是江浙地区著名的教育家。1906年,许苏民在南翔东市、西市、南市各开办一所小学,1909年又创办南翔义务小学。(45)参见《嘉定县续志》卷七“教育志”,1930年。此前,1903年,南翔当地最早的小学寻源学堂(也称“寻源学塾”)开学,该校也与许苏民有关。(46)《嘉定县续志》卷七“教育志”未说明寻源学堂的创办时间和创办人。《警钟日报》1904年9月16日有《南翔寻源学塾改章》《南翔女学界调查》两则报道,从中可知寻源学塾已开办一段时间。报道未提及许苏民,但提到学塾与南翔学会迁至同一地址。许苏民即南翔学会发起人。“春秋”中的所谓“南翔小学”究竟指哪一所,尚难断定,但可以肯定,演剧应与许苏民有关。朱双云提到,“当时剧本,大抵出诸国文教员之手……吴师芝楣,以及许苏民、孙警僧诸先生,胥为其时有闻之学校剧作家”(47)参见朱双云:《三十年前之学生演剧》。此处提到的孙警僧,即南社成员孙延庚(1869年—?),字警僧,一字经笙,号今身,江苏吴江人,长期执教于民立中学,曾任《新世界小说报》编辑。,这个说法值得重视。据叶楚伧追忆,他16岁在南洋中学读书时,国文教员正是许苏民。(48)叶楚伧:《楚伧文存》,第170页。钱玄同入学时间晚于叶楚伧,前者于1905年春入学,年底赴日,在校近一年,也提及国文教员中有许苏民。(49)钱玄同:《钱玄同日记》,第7页。如此说来,1903年至1905年南洋中学三次演剧剧本是否出自这位许先生之手呢?“春秋”称“南翔小学”演出剧目为“黑龙江新剧”。就笔者所见,南社成员周祥骏有一部同名剧作抄本传世。(50)周祥骏作《黑龙江》,见《更生斋集》(抄本),此说据《中国近代文学大系·戏剧集1》,上海:上海书店出版社,1996年,第440—441页。二者是否有关联,值得进一步考究。

稍早于“南翔小学演剧”,丙午“冬十一月”,“南市商会学堂演剧”一事也载于“春秋”。事实是,朱双云又一次搞错了时间:商会学堂演剧活动实则于1905年暑假前就已开展,据《时报》报道,演剧于7月6日晚举行,观者踊跃,达四百多人,第二天又有恳亲会之举。(51)《学堂演剧》,《时报》,1905年7月8日。彼时上海与“商”字有关的各种学会、学校、团体纷纷涌现,名称极易混淆,朱双云提到的是位于南市的沪南商学会附属商会学堂。(52)沪南商学会,也称“南市商学会”,倡办于1898年9月。据报刊发布的《拟设沪南商学会启》,沪南商学会当时正在筹备中,会所尚未确定,暂驻董家渡泰顺米行。很可能因为数日后“戊戌政变”爆发,会事未开展即中辍,至1901年4月才举行第一次活动,会址就设在泰顺米行。参见《新闻报》,1898年9月10日;《工商学报》,第1期,1898年,第23页;《记商学会》,《同文沪报》,1901年4月22日。商会学堂创办于光绪廿八年六月(1902年8月),此时,沪南商学会会址设在沪南里竹行弄,即小南门外,商会学堂就在沪南商学会内。(53)《商会学堂章程》,《新闻报》,1902年8月15日。1905年1月,沪南商学会和商会学堂一起迁入城内小南门俞家弄。(54)《第一商学会与学堂之迁地》,《时报》,1905年1月15日。从演剧时间看,商会学堂是继南洋公学、南洋中学、民立中学之后第四个开展学生演剧的非教会系统学校,也是第三个在上海城内演剧的学校(演剧是在学校迁入城内之后),但演剧情况至今未见详细报道。

最后,还要说一下沪学会和群学会。沪学会演剧时间是1905年2月13日(55)《沪学会之文明游戏》,《时报》,1905年2月13日。,群学会演剧时间为1906年元宵节(2月8日)(56)《群学会演剧筹款》,《时报》,1906年2月5日。《群学会元宵演剧》,《新闻报》,1906年2月5日。。惜霜(即“李叔同”)在《醒狮》第2期(1905年10月)发表《为沪学会撰文野婚姻新戏册既竟系之以诗》,一般认为这就是李叔同参与此次沪学会演剧的证据。“春秋”将沪学会演出时间推后了一年。两次演出人员、细节尚待考证。

四

至此,本文补正了“春秋”罗列的较早几次学生演剧的情况。结合其教育经历,可以看出,朱双云介入学生演剧是在创始期末:1906年夏,南方出现严重水灾,从湖南蔓延至长江下游地区,引起上海绅商学界密切关注,新式学校学生借赈灾为机登台演出,演剧活动迅即铺开,学生演剧由创始期进入发展壮大期。而朱双云是在1905年孔诞日首次看到民立中学演剧的,此外,他是在1906年初转至民立就读并参与当年孔诞日演剧的。此时已是学生演剧发展壮大的前夜。因此,就不难理解,“春秋”对最初几次演剧情况的记述错误颇多,毕竟朱双云并非创始阶段的参与者和亲历者,自然也就不应被认为是学生演剧的开山人物。

结束本文之前,须指出,实际上,对于纵贯创始期、发展壮大期并延伸至第三阶段“转型期”的学生演剧重镇民立中学,本文迄未着力。这恰恰是因为民立演剧持续时间最久(1904年至1909年),仅就戏剧本体而言,其影响也最大,断非三言两语所能尽数,须俟专文探讨。所幸汪优游、朱双云记述较多,可补本文之厥如。

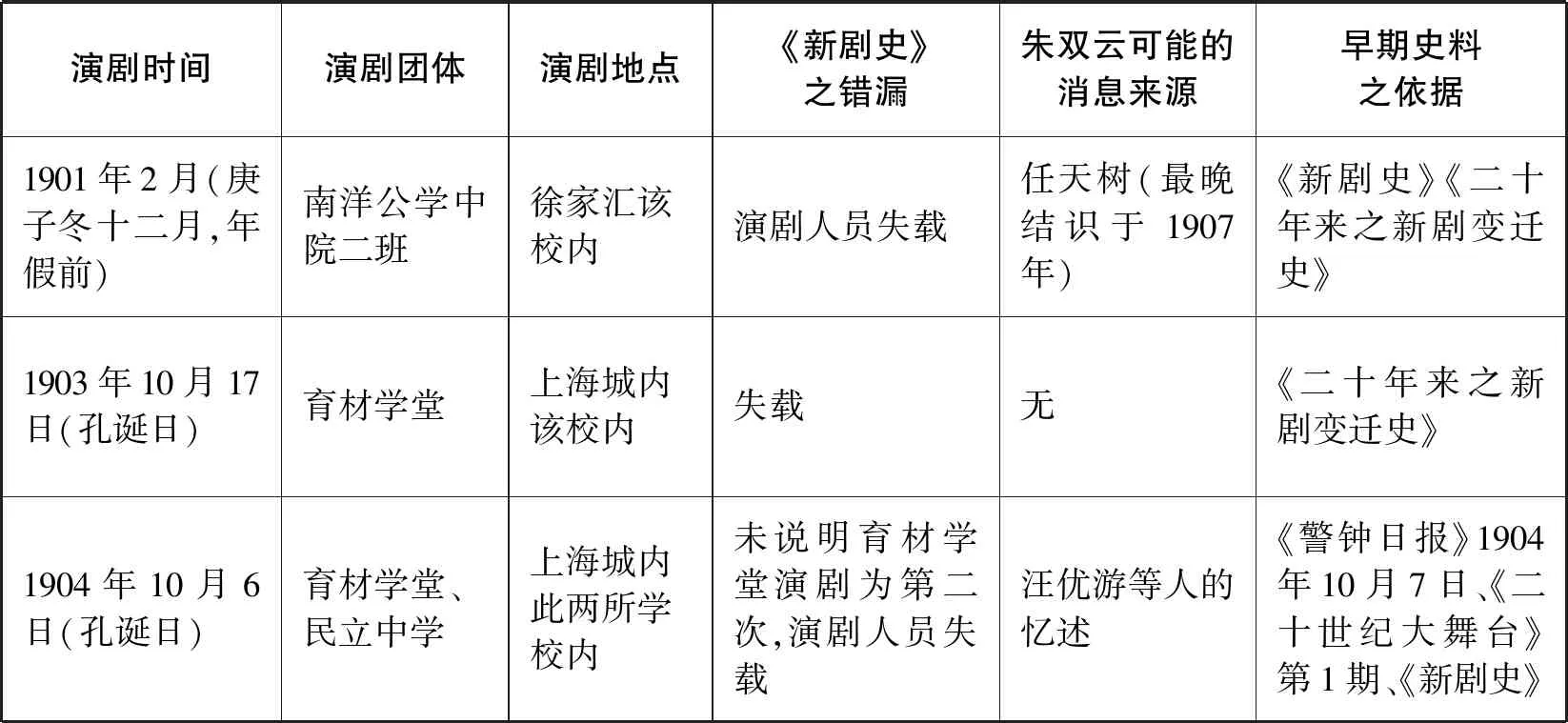

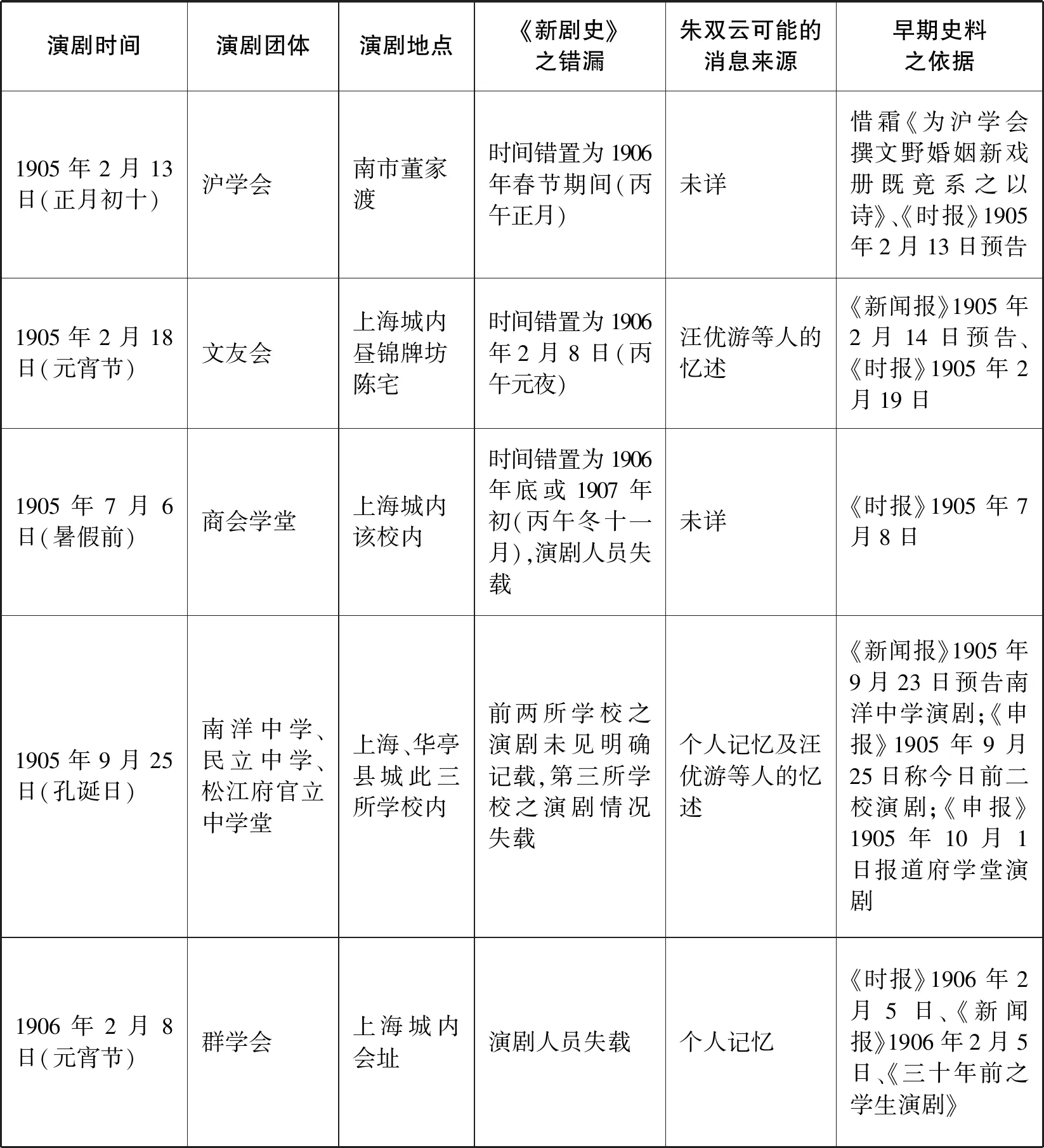

附:上海学生演剧创始期情况简表(57) “早期史料之依据”仅列出报刊名或篇名,详情请见本文注释,不赘。

(续表)