一次性脑科球囊辅助经内镜下手术治疗高血压基底节区脑出血

刘刚,谭伟斌,董鹏,黄小平,桂重

深圳市中医院外四科,广东 深圳 518033

高血压是临床常见的疾病之一,发生率高,且还在呈不断上升趋势[1]。据报道,高血压病常会引发脑卒中、心力衰竭、冠心病等心脑血管疾病,对患者身体健康具有较大影响[2]。有研究表示,高血压脑出血常见出血部位为基底节区,相当部分出血患者需要手术治疗。临床通过内镜手术或开颅手术治疗高血压基底节区脑出血具有一定效果。但经临床实践表明,内镜手术工作通道狭小,在进行手术时视野一定程度受限,对其应用效果有较大限制,而开颅手术对脑组织损伤较大,基底节区处于较为重要的部位,手术风险较高[3]。有研究表明,可将一次性脑科球囊与神经内镜相结合,对治疗高血压脑出血具有一定效果[4]。本研究将进一步证实一次性脑科球囊在神经内镜下手术治疗高血压基底节区中的应用效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性选取2015年5月至2020年8月于深圳市中医院院行神经内镜下手术治疗的高血压基底节区脑出血患者72例。纳入标准:①所有患者均符合高血压基底节区脑出血诊断标准[5],并在本院行神经内镜下手术;②经CT检查,患者血肿量为3~100 mL。排除标准:①合并有严重血液系统或内脏疾病;②深度昏迷或由于脑外伤出血者;③由于血液病、动脉瘤或动静脉畸形所致出血者。将所有患者按照治疗方式不同分为两组,其中36例采用一次性脑科球囊神经内镜下手术治疗者纳入观察组,36例采用常规小骨窗开颅手术治疗者纳入对照组。观察组中男性19例,女性17例;年龄41~69岁,平均(55.35±3.26)岁;入院时收缩压为129.63~221.21 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),平均(176.42±7.43)mmHg;格拉斯哥昏迷指数(GCS)评分为6~14分,平均(10.12±1.21)分。对照组患者中男性21例,女性15例;年龄42~68岁,平均(55.23±3.34)岁;入院时收缩压为128.85~220.63 mmHg,平均(175.78±7.26)mmHg;GCS评分为6~14分,平均(9.89±1.25)分。两组患者的基线资料比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院医学伦理委员会批准。

1.2 治疗方法 对照组患者给予常规小骨窗开颅手术治疗,即通过CT检查将血肿部位确定后于显微镜下给予患者小骨窗开颅手术清除血肿,并根据患者情况进行复位骨瓣手术或去骨瓣减压手术,并在血肿残腔留置普通引流管一根。观察组患者给予一次性脑科球囊神经内镜下手术。具体手术步骤:①首先通过颅脑立体定位尺将最大血肿层面中血肿中心点的投影点放置标志物并行CT扫描,需尽量避开神经功能区及重要血管;②患者取全身麻醉,根据标志物及CT图像为中心,在颅骨内板与血肿中心距离最近的位置作一长4~6 cm的头皮直切口为骨窗钻孔的位置,作好钻孔后将骨孔扩大为直径3~4 cm的小骨窗,然后将硬脑膜十字切开,通过脑针对血肿腔进行穿刺,血肿部位明确后将一次性脑科球囊套件(深圳擎源医疗)通过穿刺通道缓慢置入,用球囊缓慢扩张脑组织皮层造瘘口,接着把长约5 cm、直径约2 cm的透明鞘管置入血肿部位,然后通过固定器或者助手将透明鞘管夹住固定,并将观察镜置于鞘管处,用内镜结合吸引器及双极电凝进行血肿清除及止血治疗。

1.3 观察指标 (1)比较两组患者手术情况。主要包括基底节区血肿量、手术时间。(2)比较两组患者血肿清除率。血肿清除率:分别于手术前后24 h通过头部CT了解患者血肿情况,较之于术前,已清除98%以上血肿表示血肿已完全清除,已清除90%~98%血肿表示基本清除,已清除70%~90%血肿则表示大部分清除。清除率=(完全清除+基本清除+大部分清除)/总患者数×100%。(3)比较两组患者治疗后并发症发生情况。(4)比较两组患者术后随访6个月的格拉斯哥预后评分(GOS)。GOS评分[6]:通过格拉斯哥预后评分(GOS)对患者预后情况进行评价,总分为5分,分数越好表示患者预后越好。分数为5分者为优,分数为4分者为良,优良率=(优+良)病例数/总患者数×100%。

1.4 统计学方法 应用SPSS 17.0统计软件进行数据分析,计量资料符合正态分布,以均数±标准差(±s)表示,组间比较采用t检验,计数资料比较采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者的手术情况比较 观察组患者的基底节区血肿量、手术时间明显少于或短于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者的手术情况比较(±s)

表1 两组患者的手术情况比较(±s)

组别观察组对照组t值P值例数36 36基底节区血肿量(mL)52.24±8.31 94.53±14.15 15.462<0.05手术时间(min)92.21±5.37 179.65±7.53 56.726<0.05

2.2 两组患者的血肿清除率比较 观察组患者治疗后的血肿清除率为80.56%,高于对照组的55.56%,差异有统计学意义(χ2=4.000,P=0.045<0.05),见表2。

表2 两组患者血肿清除率比较(例)

2.3 两组患者治疗后的并发症比较 观察组患者治疗后的总并发症发生率为5.56%,明显低于对照组的22.22%,差异有统计学意义(χ2=4.180,P=0.040<0.05),见表3。

表3 两组患者治疗后的并发症比较(例)

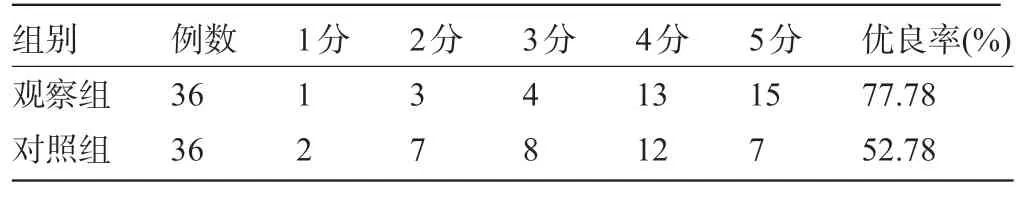

2.4 两组患者治疗后的GOS评分比较 观察组患者治疗后的优良率为77.78%,明显高于对照组的52.78%,差异有统计学意义(χ2=4.963,P=0.025<0.05),见表4。

表4 两组患者治疗后GOS评分比较(例)

3 讨论

高血压脑出血是临床较为常见的脑血管疾病,具有发病率、致死率、致残率高等特点,对患者身体健康具有严重影响[7]。基底节区是临床较为常见的发病部位,其主要损伤机制为患者血压急剧升高,导致病变血管出现破裂、出血等症状,颅内压增高,脑出血量多,发生点位效应,致使脑疝、库欣(Cushing)反应、脑血流量减少等症状发生,并出现其他神经功能症状[8]。临床治疗高血压基底节区出血主要目的为清除血肿,解除脑移位和颅内高压,抑制因血肿或由于血肿分解的产物所导致的脑缺氧、脑水肿、变性、坏死等二次损伤[9]。既往临床多通过常规开颅手术治疗高血压脑出血,可一定程度清除血肿[10]。但由于高血压基底节区脑出血的出血位置较深,常规开颅手术治疗副作用较大,血肿清除效果较差,对患者脑部组织有较大损伤,因此,如何提高治疗效果、提高血肿清除率且减少二次损伤是临床亟需解决的问题[11]。

传统内镜手术过程中,需要通过水作为介质才可成像,脑出血易造成脑脊液混浊,从而促使手术视野模糊,影响手术效果[12]。近年来,随着微创外科及光学技术的不断发展,神经内镜技术的不断改进,逐渐出现通过透明鞘管建立神经内镜通道[13]。较之于传统内镜,其手术视野更好,且手术通道管径约2 cm,双极电凝及吸引器均可兼容,可更清晰的分辨脑组织及血肿,手术操作空间更大,患者血肿清除率更高。一次性脑科球囊是一种新型的球囊扩张器,主要目的为减少脑损伤[14]。通过圆形球囊的不断扩张、置入,可避免脑部组织由于局部受力导致的创伤,可多方向将脑组织牵开,对脑组织不会造成切割、热灼等损害,且一次性脑科球囊是由非刚性材料制作,可最大程度减轻由于牵拉导致的脑组织损伤,从而减少术后并发症发生[15]。本次研究将一次性脑科球囊与神经内镜相结合用于治疗高血压基底节区脑出血,结果表明,通过一次性脑科球囊在神经内镜下手术治疗时间明显短于使用常规治疗,基底节区血肿量明显少于使用常规治疗,血肿清除率显著高于使用常规治疗。

术后再出血、肺部感染、颅内感染等是临床治疗高血压基底节区脑出血常见的并发症。本次研究结果表明,一次性脑科球囊在神经内镜下手术治疗的患者并发症发生率明显低于使用常规治疗的患者。提示,一次性脑科球囊在神经内镜下手术治疗高血压基底节区脑出血并发症发生率低,预后较佳。分析其原因可能为:较之于常规开颅手术,一次性脑科球囊在神经内镜下手术治疗高血压基底节区脑出血对患者血肿周围组织损伤更小,且光源充足,视野清晰,手术时间短,因此并发症发生率更低。

GOS评分是临床评价患者预后情况常用的量表。本次研究结果表明,使用一次性脑科球囊在神经内镜下手术治疗的患者GOS评分中优良率为77.78%,明显高于对照组的52.78%。提示一次性脑科球囊在神经内镜下手术治疗高血压基底节区脑出血预后较佳,患者恢复更好。

综上所述,一次性脑科球囊在神经内镜下手术治疗高血压基底节区脑出血中临床疗效显著,可有效清除血肿,减少再出血,降低并发症发生率,改善预后,值得临床推广应用。