“民主国家峰会”与拜登政府的对华战略*

——基于布鲁金斯政策报告话语的框架分析

张虹倩

美国民主党向来是所谓“价值优先”。2020年初时暴发的新冠肺炎疫情给全球发展和世界格局带来了前所未有的震荡,也使美国的全球领导地位遭遇了极大的挑战。为此,拜登在竞选中便宣称,“比以往任何时候都更需要在国内和全球为民主和人权说话”,(1)Witney Schneidman, “Biden, Democracy and Africa”, https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2021/01/22/biden-democracy-and-africa/.并由此提出了“价值观外交”战略,承诺捍卫民主价值观将是他的外交政策议程的核心,进而宣布计划在他上任的第一年召开一次全球“民主国家峰会”。此论不仅仅是一种竞选话语,更是一项重大政治设计,不但牵涉中美关系,更可能对全球的中国形象建构产生重大影响。不过,迄今为止,拜登上台后尚未公开“民主国家峰会”议题的具体宣示。那么,如何才能预判美国政府未来的可能行动,进而未雨绸缪?借助对美国顶级智库最新涉华政策报告的话语分析,或可提供一条有效的途径。

一、“民主”与“中国”:布鲁金斯知识生产的“视域性框架”

在国际思想市场上,智库尤其是顶级智库,不仅是国家和政府决策的重要信息源,也是国家和政府政策走向的“消息树”,更是本国形象和他国形象建构最敏锐的推手之一。从当年强调中美合作的“中/美国”概念,到新近妖魔化中国的“4+1(中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜+极端势力)的威胁”话语,几乎都是出自有关智库的知识生产。据2021年1月28日全球著名智库评价机构美国宾夕法尼亚大学“智库研究项目”(TTCSP)编写的《全球智库报告2020》(2020 Global Go to Think Tank Index Report),美国有2203家智库,是全球拥有智库机构最多的国家。其中,作为“卓越智库”(Center of Excellence)的布鲁金斯学会(Brookings Institution),更是凭借高质量、独立性和影响力而闻名世界。(2)据《全球智库报告2020》,布鲁金斯学会作为“卓越智库”,同2019年一样,未列入全球顶级智库综合榜单。该学会曾连续三年(2016年至2018年)入选此榜单首位。按评定规则,任何连续三年被评为某一类别顶级智库首位的智库,都将被视为“卓越智库”,未来三年内不会被列入该类别的排名中。那么,是否能够以布鲁金斯学会的研究报告为样本展开分析?如果可以,又该如何分析?

“知识决定行动,行动生产知识。”(3)胡范铸、张虹倩、周萍:《特大疫情防控中信息治理的观念重构与行动选择——一个基于“文化治理”视域的分析框架》,《文化艺术研究》2021年第1期。在国际舆论场中,一种“知识”经过传播,可能引发一系列行动,而这一系列行动又将可能转化为一种新的“知识”。不过,导致重要行动的“知识”通常都不是零碎的,而是组织成某种“框架”进行的。所谓“框架”(Frame),即“关于特定知识的统一框架组织,或者是对经验的一种图式表征”。(4)C. J. Fillmore, “Frames and the Semantics of Understanding”, Quaderni di Semantica, Vol.6, No.2, 1985, pp.222-254.美国社会学家戈夫曼(Goffman)认为,“人们在情景中对事物的解释或对行为链条的解释,是通过可感知的、环绕它的蓝图和所引发的框架来进行的”。“当人们看待这个世界的时候,他们会利用一个框架来界定:什么是将要勾勒的,什么是需用戈夫曼所谓的框架的边框(Rim of the Frame)来过滤掉的。人类的经验是由框架——为确切的事物和‘行为链条’提供了解释性‘框架’或‘参照系’——来组织的。”(5)[美] 乔纳森·特纳:《社会学理论的结构》,邱泽奇等译,华夏出版社2006年版,第391页。围绕同一议题,可能存在多个不同的解释性“框架”,分别指向不同的主体认知或话语效果。框架之间存在的竞争关系“对于特定议题的生命周期可能产生重大影响”。(6)潘亚玲:《安全化与冷战后美国对华战略演变》,复旦大学出版社2016年版,第52页。由此,“人类的知识积累便是在不断的框架与再框架过程中发展的”。(7)潘亚玲:《安全化与冷战后美国对华战略演变》,复旦大学出版社2016年版,第51页。

我们认为,所谓“框架”,作为一系列信息筛选、强调与再现的原则,至少包含了三重不同而又相关的含义:一是“视域性框架”或者说“议程性框架”,即论述哪些事物,各种事物如何联系成“线”,形成什么样的“边”,从而勾勒出怎样一个“视域”,在这一视域中关注的重点又是什么;二是“议题性框架”或者说“修辞结构性框架”,即在关注一个议题时,将分解为多少个子命题,分别得出什么结论,子命题与结论、子命题与子命题、结论与结论之间如何“统一”;三是“认知性框架”或者说“价值性框架”,即在一系列话语背后,构筑了一种什么样的“价值标准”。

由此而论,首先便需要考察布鲁金斯学会知识生产的“视域性框架”是如何呈现的,其重点是什么。作为美国国家安全问题和中国问题的顶级智库之一,据布鲁金斯学会官网简介,该学会是美国第一个致力于在国家层面分析公共政策问题的私人组织。它强调独立、深入研究,为解决社会面临的问题提供务实和创新的思路。学会汇集了来自世界各地的300多位政府和学术界的顶尖专家,代表了思想、经验和个人背景的多样性。他们提供高质量的研究、政策建议和对一系列公共政策问题的分析。

作为“联结美国政治和智力成果之间的主要手段”,(8)张宁、王静君:《聚合与偏离:美国智库和政府部门涉华议题属性网络的比较分析》,《湖北社会科学》2019年第12期。美国智库“既可以通过呈送内参等方式直接影响政策制定者,又可以借助公众和舆论的力量间接影响政策制定者”,(9)张宁、王静君:《聚合与偏离:美国智库和政府部门涉华议题属性网络的比较分析》,《湖北社会科学》2019年第12期。也就是说,在政府部门决策以及公众认知、舆论引导等方面都发挥着举足轻重的参与作用。不过,对于布鲁金斯学会来说,它还有着三大特点:第一,布鲁金斯学会是一个高度关注涉华议题的顶级智库。近年来,随着中国在全球治理中地位的变化,这一特点愈加凸显。根据对布鲁金斯学会官网(https://www.brookings.edu)的考察,2021年1月1日至2月28日,该官网公开发布的研究报告共594篇,而以“China/Chinese/CCP(10)CCP为“中国共产党”的英文缩写。鉴于同一时段内搜索CCP全称“Chinese Communist Party”时,官网会将这三个单词拆分开,显示结果为分别含关键词“Chinese”“Communist”“Party”的文章总和,不符合检索要求,且采用关键词“China/Chinese/CCP/Beijing”检索所得涵盖了“China/Chinese/CPC/Beijing”的检索结果,因此,最终采用CCP作为关键词之一。/Beijing”为关键词进行检索,采集到的涉华报告(包括论文、访谈等)高达131篇,(11)经人工核读筛选,剔除个别无关文章后所得。超过全部报告的1/5。其中,1月份79篇,2月份52篇。由此可见,布鲁金斯学会不但思想产品的生产量相当高,其中涉华产品的比重也相当大。

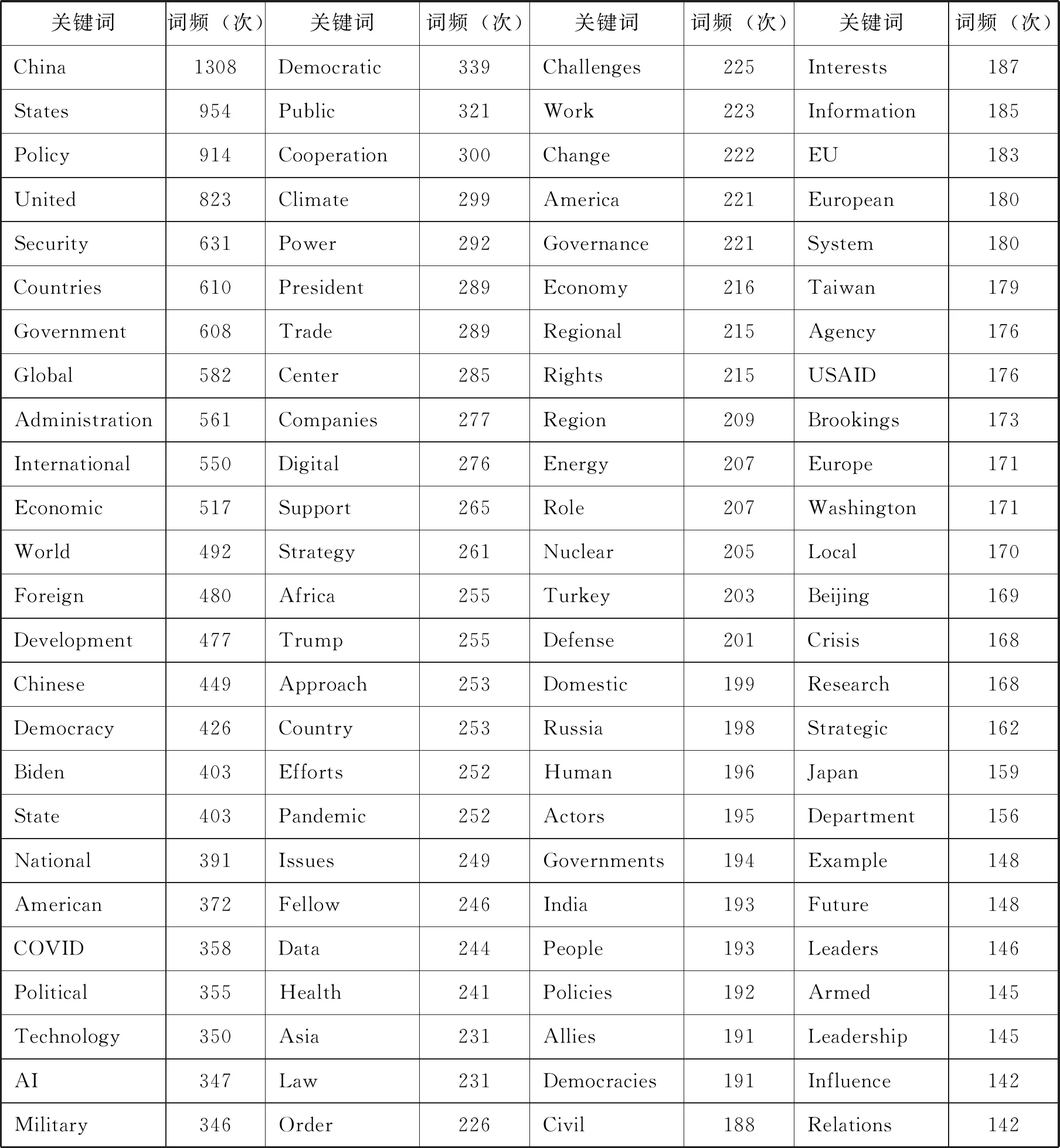

第二,布鲁金斯学会也是一个特别关注“民主国家峰会”议题的顶级智库。在布鲁金斯涉华报告中,话题涉及政治、经济、公共卫生、科技、军事、气候等各个领域(见图1)。进一步考察,在涉华报告中特别值得注意的关键词词频和位次分别为:“政治”(Policy)914/3、“经济的”(Economic)517/11、“新冠病毒”(COVID)358/21、“人工智能”(AI)347/24、“军队”(Military)346/25、“气候”(Climate)299/29。“民主”(Democracy)词频426次,居于第16位;“民主的”(Democratic)词频339次,居于第26位,二者合计达804次,几乎高于同期所有具体议题(见表1)。在这一时段中,涉华报告中牵涉“民主价值观外交”乃至“民主国家峰会”的有70篇,覆盖率约为53.4%。显然,“民主国家峰会”是布鲁金斯学会关注最多的话题之一,称其为这一构想的重要谋划者当不为过。

图1 布鲁金斯学会2021年1月至2月涉华报告关键词

表1 布鲁金斯学会2021年1月至2月涉华报告前100个关键词词频

第三,布鲁金斯学会也是与美国政府存在强大“旋转门”关系的智库。据布鲁金斯学会官网报道,拜登上台后已有16位学会成员被选入拜登政府,担任国家安全和外交政策方面的要职,包括国家情报局局长、负责军备控制和国际安全事务的副国务卿、主管政治事务的副国务卿、负责东亚和太平洋事务的副助理国务卿、负责国际安全事务的首席副助理国防部长、负责南亚和东南亚事务的副助理国防部长、国家安全委员会中国事务主任、国家安全委员会发言人等。布鲁金斯学会向来自称“无党派”,“自富兰克林·D.罗斯福以来的每一位美国总统”在位时,它都有成员“在国家安全委员会、国务院或国防部任职”。(12)Brookings Institution, “Brookings Foreign Policy Experts Selected to Join Biden Administration in Leadership Roles”, https://www.brookings.edu/news-releases/brookings-foreign-policy-experts-selected-to-join-biden-administration-in-leadership-roles/.因此,通过布鲁金斯学会的研究动向大体可了解拜登政府的可能举措。

既然布鲁金斯学会既是美国智库“中国知识”生产的典型,也是“民主国家峰会”议题生产的代表,那么,通过对布鲁金斯学会131篇涉华报告的“议题性框架”分析,也许可能发现在“民主国家峰会”议题上,美国智库是如何认识中国,又是试图如何推动“民主国家峰会”这一议题的实施。

二、“民主国家峰会”:布鲁金斯研究报告的“议题性框架”

美国学者罗伯特·M.恩特曼(Robert M.Entman)曾指出,“对于任意议题而言,框架的作用都可归结为以下四个方面:第一,界定问题(Define Problems),分析社会问题如何解决、其所需付出的成本和获得的利益、反映整个社会文化价值观;第二,诊断问题原因或归因(Diagnose Cause),判定和区别问题产生的原因;第三,作出道德判断(Make Moral Judgment),评估社会问题的影响与结果;第四,提供解决方法(Suggest Remedies),提供对于问题的补救方法并预测补救方法可能的效果”。(13)Robert M.Entman, “Framing: Toward Clarification of A Fractured Paradigm”, Journal of Communication, Vol.43, No.4, 1993, pp.51-58,转引自潘亚玲《安全化与冷战后美国对华战略演变》,复旦大学出版社2016年版,第51-52页。根据对布鲁金斯学会涉华报告的话语分析可以发现,“民主国家峰会”呈现出一个包含目标设定、议程设置、组织机制、成员资格、标准制定、时机选择、主要成果等子命题的“议题性框架”。

(一)“民主国家峰会”的目标设定与中美关系

布鲁金斯学会总裁约翰·艾伦(John R.Allen)在谈论《在2021年恢复美国领导地位》时认为,中国和俄罗斯对“基于价值观的国际社会、基于规则的国际社会”形成了“真正挑战”,民主峰会将是实现美国恢复全球领导地位这一目标的平台。他强调,美国必须“领导一个民主国家联盟”,并使这些国家为民主政体的共同利益而走到一起。不过,尽管认为中俄构成了“挑战”,但面对中美关系的发展走向,约翰·艾伦仍然冷静而谨慎地作出了判断:虽然“两党都对与中国建立更具建设性的关系持怀疑态度,这并不意味着他们希望与中国建立对抗关系”,“我们应该寻求与中国建立建设性关系的机会”。他驳斥特朗普在演讲中认为“贸易战很有趣”的说法,认为美国为此遭受了相当大的痛苦,且中美关系“最终从一种战略竞争走向了战略对抗”。在他看来,“一项单纯依靠对抗来取得成效的政策是一项失败的政策”。作为美国海军陆战队退役四星将军,约翰·艾伦还特别强调战争的巨大破坏性,“当你的政策是全面对抗时,从对抗到冲突的距离是相当短的。一旦流血,就很难回头”。(14)John R.Allen,David Dollar, “John R.Allen on Restoring American Leadership in 2021”, https://www.brookings.edu/podcast-episode/john-allen-on-restoring-american-leadership-in-2021/.

布鲁金斯学会高级研究员杜大伟(David Dollar)和乔纳森·斯特罗姆塞思(Jonathan Stromseth)在《美国须加紧重新考虑其在亚洲的经济政策》中也同样指出,中美贸易争端的弊端在于“这场战争也打击了许多美国伙伴”,“通过让中国从美国购买来剥夺其他国家的出口,进一步削弱了美国在亚洲经济中的作用”,与此同时,“中国在‘一带一路’框架下积极推动基础设施建设(包括水电大坝、石油和天然气管道以及广泛的铁路网),而美国将该倡议称为债务陷阱外交的努力并未引起东南亚国家的共鸣”,他们主张“美国不应错过与中国竞争的机会,美国要为本国投资者带来利益”。(15)David Dollar, Jonathan Stromseth, “The US must Urgently Rethink Its Economic Policies in Asia”, https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/02/17/us-must-urgently-rethink-its-economic-policies-in-asia/.同样,他们也不认为全面对抗是中美关系的最优选项。

概言之,布鲁金斯学会的代表性意见是:“民主国家峰会”的目的在于恢复美国的全球领导者身份,而非“与中国全面对抗”。中美关系发展应倡导“战略竞争”,而非“全面对抗”,更不能上升至“军事冲突”。

(二)“民主国家峰会”的议程设置

关于“民主国家峰会”的议程设置,前布鲁金斯学会学者林赛·W.福特(Lindsey W.Ford)和布鲁金斯学会研究员何瑞恩(Ryan Hass)在《亚洲民主》中提出,拜登政府关注的将是“捍卫法治、人权和民主治理”。(16)Lindsey W.Ford, Ryan Hass, “Democracy in Asia”, https://www.brookings.edu/articles/democracy-in-asia/.布鲁金斯学会研究员维特尼·施耐德曼(Witney Schneidman)在《拜登、民主与非洲》中则指出,“预计受邀国家将在以下三个领域作出一系列承诺:第一,打击腐败;第二,反对独裁;第三,在国家、区域和全球各级促进人权”。(17)Witney Schneidman, “Biden, Democracy and Africa”, https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2021/01/22/biden-democracy-and-africa/.布鲁金斯总裁约翰·艾伦则强调,“普选理念”“妇女的权利”“实现联合国的可持续发展目标”十分重要,具体包括“从制止对妇女的暴力到清理海洋,再到处理我们孩子的教育问题,再到气候变化”等17项目标。(18)John R.Allen, David Dollar, “John R.Allen on Restoring American Leadership in 2021”, https://www.brookings.edu/podcast-episode/john-allen-on-restoring-american-leadership-in-2021/.对于布鲁金斯学会设想的这些议题,如果抽象地看,似乎与中国的社会主义核心价值并无绝对矛盾。

(三)“民主国家峰会”的组织机制:“社区”而非“联盟”

对于“民主国家峰会”的组织性质,约翰·艾伦指出,“民主国家峰会”的机制不是“联盟”,由此可以最大化地争取一致,并化解某些国家的忧虑。他谨慎地解释道:“它不应该是一个联盟……但它可以是一个社区。在这个社区的背景下,我们可能会发现自己在我们的立场上非常接近。什么是人权?什么是价值观?对于我们来说什么是重要的原则?我们致力于妇女权利、少数民族权利、人权和法治。我们以自己的方式、自己独特的民主机制致力于宪政民主政体。我想这就是我们在很多方面团结在一起的原因。”进而言之,“民主国家峰会”“不是一个联盟,而是民主国家在一起谈判、在一起缔造和平。民主国家如果受到不自由、独裁、恐怖主义实体或跨国犯罪组织的威胁,它们有能力在必要时迅速自卫”。(19)John R.Allen, David Dollar, “John R.Allen on Restoring American Leadership in 2021”, https://www.brookings.edu/podcast-episode/john-allen-on-restoring-american-leadership-in-2021/.

不过,也有布鲁金斯学会学者有意无意地使用了“联盟”概念。研究员皮科恩(Ted Piccone)在《民主峰会召开前,从国内开始行动,并听听国外盟友的声音》中指出,“为了避免峰会仅仅是一场空头支票式的合影,拜登政府应该致力于建立志同道合的政府联盟,通过一系列相关国际组织和平台进行有意义的合作,以修复和复兴民主治理”。当然,与此同时,他也感叹:“不幸的是目前还没有客观的衡量标准来评估各国政府是否真正致力于在其外交政策中推进自由民主、权利和法治。”(20)Ted Piccone, “Ahead of A Democracy Summit, Start at Home and Listen to Our Friends Abroad”, https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/02/02/ahead-of-a-democracy-summit-start-at-home-and-listen-to-our-friends-abroad/.就此而论,在布鲁金斯学会主流意见看来,以“联盟”形式遏制中国发展缺乏可行性。

(四)“民主国家峰会”的成员资格:地缘政治重组

举行“民主国家峰会”势必遇到哪些是“民主国家”的问题。研究员皮科恩提出,“为了确保就民主峰会的基本原则达成共识,拜登政府应在邀请谁的关键问题上谨慎行事,在遵守民主和法治标准方面有据可查。华盛顿应参考各种客观指标来制定邀请名单,如世界自由、世界正义工程法治指数和民主报告。这些研究多年来通过国内调查和外部评估跟踪了民主治理、法治和人权的指数。他们的数据表明,首先是欧洲的一小部分忠实和坚定的合作伙伴,加上加拿大、日本、澳大利亚、新西兰、韩国以及来自拉丁美洲和加勒比地区(如乌拉圭、哥斯达黎加、巴巴多斯和智利)及非洲(21)维特尼·施耐德曼认为,“大多数非洲国家处于民主政府和非民主政府之间的中间地带”,“非洲的民主倒退是一个现实”。参见Witney Schneidman, “Biden, Democracy and Africa”, https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2021/01/22/biden-democracy-and-africa/。(如纳米比亚、博茨瓦纳和南非)的前三四名领导人。华盛顿还应与当地可靠的民间社会组织密切协商,并向各种非政府声音开放其程序”。(22)Ted Piccone, “Ahead of A Democracy Summit, Start at Home and Listen to Our Friends Abroad”, https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/02/02/ahead-of-a-democracy-summit-start-at-home-and-listen-to-our-friends-abroad/.对此,研究员维特尼·施耐德曼也指出,“站在促进民主实践前线的民间社会组织预计将参与首脑会议。私营部门的代表也将包括在内,特别是来自技术和社交媒体公司的代表,因为他们对重要机构的健康和民主规范非常重要”。(23)Witney Schneidman, “Biden, Democracy and Africa”, https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2021/01/22/biden-democracy-and-africa/.

由于存在民粹主义等一系列问题,布鲁金斯学会专家对于是否吸纳“像印尼、印度和巴西这样的”国家存在意见上的分歧。因为在他们看来,这些国家并不属于典型的民主国家,而是在“非民主”到“民主”之间“苦苦挣扎”,他们对于美国方面作出的“协调有利于民主和人权的共同立场”的努力,经常表现出排斥或抵制的态度。(24)Ted Piccone, “Ahead of A Democracy Summit, Start at Home and Listen to Our Friends Abroad”, https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/02/02/ahead-of-a-democracy-summit-start-at-home-and-listen-to-our-friends-abroad/.普林斯顿大学教授约翰·伊肯伯里(G.John Ikenberry)在布鲁金斯学会举办的线上研讨会“自由民主的未来:与约翰·伊肯伯里的对话”上,主张应该将印度纳入其中。他指出,还是“把印度放在我们称之为自由民主的广阔世界里”,因为“所有自由民主国家都在发展中……应该谦虚地承认那些站在自由民主名人堂的国家,他们一开始肯定不是这样的”;他强调,民主是一个历史过程,必须注意“美国民主的原罪——奴隶制”,很多问题需要“跨越几代人来解决”。(25)Bruce Jones, G.John Ikenberry, “The Future of Liberal Democracy: A Conversation with G.John Ikenberry”, https://www.brookings.edu/events/the-future-of-liberal-democracy-a-conversation-with-g-john-ikenberry/.换言之,他主张团结一切可以团结的国家。不过,也有学者如布鲁金斯学会高级研究员、印度问题专家坦维·马丹(Tanvi Madan)对此表示担忧,“在讨论德里和华盛顿的民主议程时,焦点往往是他们之间的分歧。美国观察家们感叹,印度没有更积极地支持民主化或美国对民主促进的努力。印度观察家们既哀叹美国以促进民主为理由的干涉主义,也哀叹美国对各种独裁政权的支持。有时,美国人认为印度是一个主权鹰派,而印度人认为美国太喜欢评论其他国家的政权和内政。两国在言论自由、国家安全与公民自由的平衡以及如何应对非民主国家等问题上也存在分歧。如果民主峰会的议程和邀请名单有所发展,这些分歧可能会再次出现”。(26)Tanvi Madan, “Democracy and the US-India Relationship”, https://www.brookings.edu/articles/democracy-and-the-us-india-relationship/.

可见,在“民主国家峰会”成员资格认定上,美国已经陷入两难境地。不过,基于印度特殊的地缘政治环境,其受邀成为“峰会”成员应该是大概率事件。

(五)“民主国家峰会”并不意味着一定是“美国标准”

“民主国家峰会”离不开对于“何为民主”的界定。约翰·伊肯伯里强调,“自由民主政体有着不同的形态和规模、不同的制度和运作理念。支持建立一个充满活力的民主社会的理由之一是我们相互学习”,比如“澳大利亚及其投票方式”“德国的医疗保健”等,“所以有一种民主的实验室,就像在美国联邦体系中讨论的那样,我们的各个州是国家的实验室,在全球层面也是如此”,他还特别指出,“少谈中国,多谈我们自己的制度”,“成为加强自由民主世界结构的倡导者,而不必引发冷战”。(27)Bruce Jones, G.John Ikenberry, “The Future of Liberal Democracy: A Conversation with G.John Ikenberry”, https://www.brookings.edu/events/the-future-of-liberal-democracy-a-conversation-with-g-john-ikenberry/.布鲁金斯学会研究员杜大伟、何瑞恩(Ryan Hass)以及耶鲁大学法学院蔡中曾中国中心高级研究员、前美国国务院代理助理国务卿董云裳(Susan A.Thornton)等在《美欧在华合作路线图》中也强调,“特朗普之后的跨大西洋对华外交如果遵循以下几个原则,就最有可能推进具体目标:第一,承认特朗普政府向欧洲施压给中国造成的损害;第二,希望向前看,而不是向后看;第三,认识到重建欧洲对美国在处理中国问题上的信任和协调能力需要时间和美国的谦逊;第四,认识到美国的领导能力将来自其围绕共同问题召集、倾听和动员的独特能力”。(28)Ryan Hass, Susan A.Thornton, David Dollar, Craig Allen, Robert D.Williams and Paul Gewirtz, “A Roadmap for US-Europe Cooperation on China”, https://law.yale.edu/yls-today/news/trans-atlantic-collabora-tion-china.可见,布鲁金斯研究报告在批评他国的同时,采用了承认自己的问题、不说满话的话语策略,而这一策略相对来说更容易奏效。

(六)“民主国家峰会”的时机选择

布鲁金斯学会总裁约翰·艾伦希望拜登在执政初期就举办“民主国家峰会”。他主张在第一年内就“人权、(联合国)发展目标、汇集(新)技术”等领域召开首次峰会,并以此为起点举行定期会议。(29)John R.Allen, David Dollar, “John R.Allen on Restoring American Leadership in 2021”, https://www.brookings.edu/podcast-episode/john-allen-on-restoring-american-leadership-in-2021/.但布鲁金斯学会外交政策项目高级研究员米蕾娅·索利斯(Mireya Solís)则认为,“首先最紧迫的是启动复苏议程,集中精力提升国内经济竞争力。第二是需要厘清民主联盟内部的重要分歧,汤姆·赖特(Tom Wright)恰当地将其描述为‘恢复主义者’和‘改革主义者’之间的分歧。后者对全球化更持怀疑态度,相信与中国的强硬竞争,支持产业政策和彻底改革自由贸易协定”。(30)Mireya Solís, “Is America Back? The High Politics of Trade in the Indo-Pacific”, https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/01/04/is-america-back-the-high-politics-of-trade-in-the-indo-pacific/.研究员皮科恩更明确表示并不赞成本届政府在今年举行大型峰会。他认为,“应首先做两件事:通过一系列国内改革展示我们自我纠正的能力,并开始就全球民主复兴议程的目标和方式与最亲密的民主朋友进行磋商。这两个步骤将有助于支撑我们自己分裂和日益危险的政治,并激发世界其他民主国家之间更大的信心与合作”,原因在于“过去几年的事件,以1月6日的暴动为高潮,从内部提出了一个生存的挑战,美国必须正面应对。同时它还面临着一个更具侵略性的崛起大国,在世界各地推行自己的权威治理体系。解决这两种威胁的最佳办法是首先解决国内政治和经济复兴的迫切需求,包括重建社会安全网,以便有效地提供公平的卫生和司法服务。此外,它可以开始建立一个多层次、多目标的民主政体联盟,以便在2022年或以后召开一次首脑会议。只有这样,它才能恢复其作为世界领导人的信誉,与其他坚定的民主伙伴一道,谦卑地携手努力,完善一个更加包容和公平的社会模式”。(31)Ted Piccone, “Ahead of A Democracy Summit, Start at Home and Listen to Our Friends Abroad”, https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/02/02/ahead-of-a-democracy-summit-start-at-home-and-listen-to-our-friends-abroad/.

结合主流意见,这一峰会大概率在今年年底或者明年召开。不过,在这之前,美国政府关于“民主国家峰会”将可能实施逐步推进、由易到难的策略,尤其在成员资格认定上。比如,日本很可能将会是较早进入峰会的亚洲成员国之一。近期美日发布了新时代全球伙伴关系联合声明,涉华内容消极,其中,谈及美日“就中国的行动对印太地区和世界和平与繁荣的影响交换了意见,并对中国不符合国际规则秩序的活动表示关切”,并表示两国将继续在普世价值和共同原则的基础上相互合作……重申反对中国在南海的非法海事主张和活动……我们对香港和新疆维吾尔自治区的人权状况表示严重关切”,当然同时也提及“美日认识到与中国坦诚对话的重要性,重申有意直接分享关切,并承认有必要在共同关心的领域与中国合作”。(32)U.S.-Japan Joint Leaders’ Statement, “U.S.-Japan Global Partnership for A New Era”, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/16/u-s-japan-joint-leaders-statement-us-japan-global-partnership-for-a-new-era/.

(七)“民主国家峰会”的主要预期成果:制定“民主战略”及其路线图

“美国的民主战略应该是峰会的主要成果。”布鲁金斯学会研究员帕特里克·W.奎克(Patrick W.Quirk)认为,民主峰会“首脑会议是必要的,但远不足以应对民主面临的许多全球性挑战……拜登政府应该利用这次峰会来强调这些挑战,激发人们对解决这些挑战的支持,并与志同道合的盟友合作制定解决方案。但它必须超越这一点,制定成功的路线图,并采取后续的政治行动来巩固进展。这意味着制定一个全面的美国民主和人权战略,包括所有相关机构和支持工具”;“该战略必须包括明确的短期和长期目标以及实现这些目标的理论模型,并为选定的重点领域制定可衡量的目标”,“美国的首要长期目标应该是一个民主作为主要治理形式的世界,因为民主是为公民提供和平与繁荣的最佳机会模式。鉴于相互竞争的战略优先事项和有限的资源,该战略将需要阐明国家和区域的优先事项以及取得成功的远景”;“首先,它应该支持具有重要战略意义的国家的核心民主制度。第二,加强民主与保护民主相结合,使各国能够防止和反击俄中的干涉。第三,它应该支持一个积极的愿景,即技术如何实现民主原则,如何回击数字独裁。第四,它应该再次承诺与盟国合作,以支持国外的民主。最后,它必须以强有力和有原则的外交手段支持这些倡议,与民主活动家站在一起,大声反对独裁者和暴君”;“政府的民主和人权战略还应包括振兴国内民主的步骤。一个双重的国际和国内民主战略将反映出美国政府如何在国内外优先处理这一重要问题,并通过明确承认(和利用资源克服)美国民主实践中的弱点,提高海外行动的可信度”。(33)Patrick W.Quirk, “The Democracy Summit must be Paired with A Democracy Strategy”, https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/02/19/the-democracy-summit-must-be-paired-with-a-democracy-strategy/.

可见,拟议中的“民主峰会”并不是一场简单的首脑会议,而是被设计为战略性计划的一环。帕特里克·W.奎克还进一步主张“拜登政府应该将民主战略写入国家安全指令,就像白宫对待COVID-19的做法一样”,“除了将美国的民主方法编撰成法典,以提高该战略有效的可能性之外,总统的一项指示还向我们的盟友以及威权人士发出了一个强烈的信号,即美国对加强海外民主是认真的”;他还强调“拜登政府举办这次峰会是正确的,并以此向世界表明美国对民主的承诺。它应该利用这次峰会来宣布其更广泛的民主战略,并确保所有机构迅速实施这一战略”。(34)Patrick W.Quirk, “The Democracy Summit must be Paired with A Democracy Strategy”, https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/02/19/the-democracy-summit-must-be-paired-with-a-democracy-strategy/.由此可见,“民主国家峰会”并非一个简单的国际外交事件,而是试图在全球舆论场上构筑并不断强化一个遏制中国的“认知性框架”。

三、民主/非民主:“民主国家峰会”构筑的“认知性框架”

在全球舆论场上,以往常常采用“西方/东方”的叙事框架。然而据布鲁金斯学会研究报告,“西方阵营”概念面对中国时已经失灵,故而需要新的话语设计。在布鲁金斯学会举办的线上研讨会“自由民主的未来:与约翰·伊肯伯里的对话”中,约翰·伊肯伯里即提出“需要对全球——自由的国际叙事——进行一种重构”,以“管理相互依存关系”。(35)Bruce Jones, G.John Ikenberry, “The Future of Liberal Democracy: A Conversation with G.John Ikenberry”, https://www.brookings.edu/events/the-future-of-liberal-democracy-a-conversation-with-g-john-ikenberry/.与此同时,约翰·艾伦更明确表示,“我们经常使用‘西方’这个词”,“是因为东方是苏联和中国,所以这个区别是有意义的”,但“随着时间的推移,这一点变得不那么有意义”,“西方在许多方面已成为一个排他性的词,而不是一个包容性的词”,因为“当今世界上一些最具活力的民主国家是东亚的民主国家,它们拥有高效的经济、先进的技术,并奉行与我们相同的价值观”,此外还有印度“这个世界上最大的民主国家”。因此,在他看来,“民主社会比‘西方’概念要大得多”,是一个全球性的概念,是一种“能够为21世纪的民主创造积极的竞争能力”的“组织方式”。(36)John R.Allen, David Dollar, “John R.Allen on Restoring American Leadership in 2021”, https://www.brookings.edu/podcast-episode/john-allen-on-restoring-american-leadership-in-2021/.

可见,美国政府“民主国家峰会”构想的框架背后不仅仅是建立一个外交平台,更是构建一种“全球话语权”,以重塑、恢复和维护美国在国际舞台上的全球领导者身份,同时达到遏制中国的政治目的。这一计划一旦实施,将从两个方面对中国构成重大挑战:

第一,直接污名化中国的国际形象。事件哲学家德勒兹曾指出,哲学以概念突出了事件。(37)参见刘阳《生成、表面与艺术:德勒兹事件理论探赜》,《文化艺术研究》2021年第2期。其实,政治更是以概念生产事件。冷战结束以后,国际社会固然有种种“国家群”的区分,但主要是依据三种标准:一是地缘政治,如“东方/西方”“亚太”;二是文化标准,如“阿拉伯国家”“佛教国家”;三是经济标准,如“G20”“发达/发展中国家”等。但“民主国家峰会”计划一旦实施并不断强化,在全球舆论场上无疑将构造出“民主国家”和“非民主国家”的对立,变相构造出一个“非民主乃至反民主阵营”,进而也为某些力量进一步污名化中国构建了一种认知框架。“民主国家峰会”最后要构筑的其实就是这样一种认知性框架(见图2)。显然,这一框架的设立和实施将会产生十分消极乃至恶劣的话语效果,从而极大威胁中国特色社会主义形象的国际传播。

图2 “民主国家峰会”构筑的认知性框架

第二,严重干扰中国与世界各国人民的交往乃至各种全球活动。“国家身份是分析国家利益和行为的重要起点”,(38)赵良英:《中国负责任大国身份的构建:兼评西方“中国责任论”》,中国财富出版社2014年版,第8页。国家形象是国际交往最大的软实力,也是各国政府政策和民间行动的重要依据。中国形象一旦被构建为“民主国家”的对立面,便可能引发更多的政治想象和话语模式。布鲁金斯学会高级研究员、外交政策研究主任迈克尔·奥汉隆(Michael E.O’Hanlon)在简报《其他“4+1”:来自生物、核、气候、数字等的挑战和内部危险》(布鲁金斯“美国复兴与繁荣蓝图”系列政策简报的一部分)中提出了两类“4+1”威胁:一是俄罗斯、中国、朝鲜、伊朗和跨国暴力极端主义组成的“4+1”集团;二是“生物武器和流行病、核武器、气候变化、数字技术的邪恶面,以及美国自身日益削弱的内部凝聚力和力量”组成的“4+1”。(39)Michael E.O’Hanlon, “The Other 4+1: Biological, Nuclear, Climatic, Digital and Internal Dangers”, http://www.brookings.edu/research/the-other-41-biological-nuclear-climatic-digital-and-internal-dangers/.这并非迈克尔·奥汉隆一人的认识,布鲁金斯学会研究员弗雷德·杜斯(Fred Dews)在《一月份我们在布鲁金斯学到的10件事》中也曾专门对此加以介绍。(40)Fred Dews, “10 Things We Learned at Brookings in January”, https://www.brookings.edu/blog/brookings-now/2021/02/01/10-things-we-learned-at-brookings-in-january-6/.中国形象一旦被“固化”为“民主国家”的对立面,则无论是推进中国自身的发展和“一带一路”倡议的实现,还是推进人类命运共同体的构建,都将增添许多障碍和阻力。

对于“民主国家峰会”所构建的这一认知框架及其对中国国家形象建构可能造成的负面影响,我们必须从“反向认知”和“再框架化”角度提出应对之策。

四、何为民主:重塑民主话语权,努力实现“再框架化”

在21世纪,无论对于国家治理还是全球治理,“民主”都已经成为全球普遍认同的价值观念。林赛·W.福特和何瑞恩认为,“当今地缘政治竞争的核心是一场关于什么样的治理模式最能满足公民的需要和发挥公民潜力”。(41)Lindsey W.Ford, Ryan Hass, “Democracy in Asia”, https://www.brookings.edu/articles/democracy-in-asia/.于是,美国竭力抢占“民主话语”的制高点。

不过,“民主”观念并不专属于西方,而是人类文明发展的一种思想成就,也是我国社会主义核心价值观的组成部分。因此,面对美国在全球舆论场上的“民主”攻势,我们应该理直气壮地与之展开“民主”话语的竞争(而非攻击),消解“民主峰会”的负面作用。具体而言,我们应该尝试通过破解基于“美式民主价值观”的“民主国家”框架认知,积极构建一种新的“民主国家”解释性框架,以期对冲和消解原框架的负面效应,实现对“民主国家峰会”的反向认知和“民主国家”概念的再框架化。

第一,主动开启对话,寻找民主议题上的共同关切。约翰·艾伦认为,“拜登确实有机会翻开中美两国关系的一页,但他将不得不面对一个持怀疑态度的国会,因为两党都对与中国建立更具建设性的关系持怀疑态度”。(42)John R.Allen, David Dollar, “John R.Allen on Restoring American Leadership in 2021”, https://www.brookings.edu/podcast-episode/john-allen-on-restoring-american-leadership-in-2021/.应该说在西方对中国的质疑声音中,既有对于中国社会发展历史缺乏了解所产生的误解,也有基于对“民主”观定义不同而产生的认识;既有故意抹黑中国的攻击,也有对全球和谐发展的善良愿望。约翰·艾伦还表示,希望中国能够将自己“视为一个伟大的战略对手”。他指出,“在很多地方,我们可以找到一种与中国人合作或协作的方式。例如,我们必须给全球各地接种疫苗”,“美国和中国现在有机会发挥领导作用,与我们的合作伙伴一起寻找方法,为全球接种疫苗,并建立一个全球医疗监测系统,防止此类情况再次发生”,“我们也许可以通过某种方式进行合作,找出他们的成功或失败之处以及我们如何从中吸取教训”。(43)John R.Allen, David Dollar, “John R.Allen on Restoring American Leadership in 2021”, https://www.brookings.edu/podcast-episode/john-allen-on-restoring-american-leadership-in-2021/.由此,在处理中美关系问题上,我们不宜一听到批评性意见就以为是敌对性行动,不宜轻易将话语的“竞争”上升为话语的“对抗”,更不宜轻易将政治的“竞争”转化为政治的“对抗”。努力主动开启对话,寻找民主议题上的共同关切,强化民主议题上的“可合作性”,这更符合我国长远发展利益。

民主不仅是一种理念,更是一种生活秩序。作为“生活秩序”,中美在民主观上可以寻找到不少共识,如“反腐败”“保障女性权利”“减贫”“禁毒”“就业保障”等。布鲁金斯学会高级研究员乔治·英格拉姆(George Ingram)就曾强调,应该“为美国国际开发署在气候变化和人道主义援助等共同发展目标上与中国的合作提供空间”。(44)Joshua P.Meltzer, “Blueprints to Strengthen Governance in Addressing Global Challenges”, https://www.brookings.edu/research/blueprints-to-strengthen-governance-in-addressing-global-challenges/.布鲁金斯学会官网也曾专门刊发美国杜克大学崔特拉(Tra Tran)、汤胜蓝(Shenglan Tang)、毛文慧(Wenhui Mao)等人的文章,强调后疫情时代全民医疗保险(UHC)对于实现联合国2030年可持续发展目标的决定性影响,同时高度赞赏中国和越南为全民医保所作的努力。(45)Tra Tran, Shenglan Tang and Wenhui Mao, “Getting to Universal Health Coverage in China and Vietnam”, http://www.brookings.edu/blog/future-development/2021/02/03/getting-to-universal-health-coverage-in-china-and-vietnam/.

帕特里克·W.奎克和国际美慈组织(Mercy Corps)政策及宣传主任里士满·布雷克(Richmond Blake)也指出,在后疫情时代,COVID-19除了对公众健康造成破坏外,还使全球社区更容易遭受暴力和冲突。这一流行病造成的次生影响即对全球饥饿、贫穷、两性平等和可持续和平的影响将更为严重和持久。“我们已经在目睹这一流行病如何削弱信任、散播谣言、扩大武装和暴力极端组织的影响以及加剧资源竞争。”据联合国发布的《2021年全球人道主义概览》预测,到2022年,“需要人道主义援助和保护的人数将猛增至2.35亿——全球每33人中就有1人,而这场冲突(引者注:COVID-19引发的冲突)是全球流离失所和饥饿的主要驱动力”。(46)Patrick W.Quirk, Richmond Blake, “How the Biden Administration can Get the Global Fragility Strategy Right”, https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/01/05/how-the-biden-administration-can-get-the-global-fragility-strategy-right/.可见,在后疫情时代,对于国家安全、国家利益的关切,对于抵制暴力、稳定局势的承诺和担当,提示着中美两国未来合作的巨大可能性。如果准备充分,我们不妨就这些双方共同关注的话题,包括“全球禁毒与社会治理”“民主建设与社会治理”“‘一带一路’国家社会发展与民主建设”等,发起对话或论坛,主动构建全面的“负责任大国形象”,这将部分消解国际社会对于中国“一带一路”倡议与当地社会发展关系的猜疑。

第二,重新定义民主,倡导“民主”概念的多元性认识。对于“民主”的理解,亚洲与西方有着明显差异。如前所述,约翰·伊肯伯里强调,“自由民主政体有着不同的形态和规模,不同的制度和运作理念”。(47)Bruce Jones, G.John Ikenberry, “The Future of Liberal Democracy: A Conversation with G.John Ikenberry”, https://www.brookings.edu/events/the-future-of-liberal-democracy-a-conversation-with-g-john-ikenberry/.帕特里克·W.奎克在《为什么支持有弹性的政治体系是成功的:拜登民主议程的关键》中也提出,需要“增强民主制度的‘弹性’”。(48)Patrick W.Quirk, “Why Supporting Resilient Political Systems is Key to A Successful Biden Democracy Agenda”, https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/01/26/why-supporting-resilient-political-systems-is-key-to-a-successful-biden-democracy-agenda/.林赛·W.福特和何瑞恩在《亚洲民主》中则进一步指出:“亚洲各国普遍支持民主原则,例如,自由和定期选举、公正和透明的司法程序等。然而,各国对具体民主理想的重视程度不同。这表明在民主制度下,亚洲各国公民对‘什么最重要’的评价存在显著差异。例如,在日本,只有18%的皮尤(调查)受访者将宗教自由列为‘非常重要’的原则,而在印度和印度尼西亚,这一比例接近80%。同样,整个地区只有不到50%的受访者认为媒体自由、公民社会的自由和反对党的自由非常重要。这些发现有助于阐明……在许多情况下,最重要的是地方问题,而不是地缘战略考虑。”(49)Lindsey W.Ford, Ryan Hass, “Democracy in Asia”, https://www.brookings.edu/articles/democracy-in-asia/.

据此,我们完全可以以我们的思想成果提示这一“弹性”的可能性。例如,美国学者习惯于以“普选制”为核心来定义民主,那么,我们是否可以以“民生”为核心来定义民主?美国学者习惯于构筑“民主/非民主”的认知框架,那么,我们能否构建“这点上甲更民主,那点上乙更民主”的认知框架?在此基础上,我们可以发起“全球民主与多样性”的讨论。与此同时,我们还可以考虑筹备“亚洲社会与民主发展论坛”,努力构建“亚洲民主国家”指标体系,以“亚洲民主国家群体/欧美民主国家群体/其他类型民主国家群体”的认知框架来化解美国构建的“民主国家群体/非民主国家群体”的认知框架。

第三,设置新的议程,塑造民主实践不断发展的认识。“民主”的形式是多样的,“民主”的实践也是发展的。约翰·伊肯伯里同样承认:“所有自由民主国家都在发展中。”(50)Bruce Jones, G.John Ikenberry, “The Future of Liberal Democracy: A Conversation with G.John Ikenberry”, https://www.brookings.edu/events/the-future-of-liberal-democracy-a-conversation-with-g-john-ikenberry/.全世界都看到了中国经济的巨大发展,可是,这一发展不仅意味着经济性的,也是政治性的;不仅意味着国家实力日益“强大”,也意味着人民权益获得更多的“保障”。就此而言,中国消灭绝对贫困不仅是中华民族史上的大事,也是全球发展史上的大事,更是国际舆论场上最能激发各种利益群体普遍认同的伟大实践。可惜迄今为止,对“脱贫故事”与“民主故事”的关联,我们叙述得还相当不充分。我们可以考虑主动开设“全球民主与减贫论坛”,介绍中国的民主建设道路,推进全球民主的发展;我们还可以考虑研发“全球民主发展速率报告”,依据全面的民主标准(如女性地位、少数民族权利、减贫、禁毒等),揭示各国民主建设的发展速率,构建“中国的民主建设发展速度很快”的认知框架。

第四,加强高端智库之间的深度对话,助力“中国声音”和全球治理。“智库是国家软实力的重要构成要素”,“对外传播”是其重要功能之一。(51)胡键:《中国智库的对外传播研究》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2018年第5期。在国际舆论场中,智库作为重要的言说者与传播者,其地位不容小觑。据《全球智库报告2020》,中国智库数量跃居世界第二位,仅次于美国,且多家智库入选全球顶级智库分类排名。可以看出,中国智库的国际影响力和知名度正在逐步提升。尽管如此,“中国智库并没有完全转为国家的软实力”。(52)胡键:《中国智库的对外传播研究》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2018年第5期。早在2017年的“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上,习近平总书记即强调,“要发挥智库作用,建设好智库联盟和合作网络”。(53)习近平:《携手推进“一带一路”建设——在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的演讲》,http://www.xinhuanet.com/politics/2017-05/14/c_1120969677.htm,2017-05-14。在后疫情时代,全球发展面临诸多不确定性因素,新形势下中国智库需要进一步加强顶层战略设计,加强与国际知名智库的深度对话,促进文明交流互鉴,凝聚发展共识,提升引导国际话语方向的能力,助推国际合作和全球治理。(54)梁昊光、靳怡璇:《“一带一路”全球治理与智库话语权》,《深圳大学学报(人文社会科学版)》2017年第6期。

结 语

拜登政府的“民主国家峰会”构想既是美国民主党基于“价值观外交”的重要政治设计,也是“西方阵营”概念失灵后新的话语策略。这一构想以“捍卫民主价值观”为核心,意图重塑美国作为全球领导者的国家身份。布鲁金斯学会作为美国国家安全问题和中国问题的顶级智库之一,积极参与了这一构想的谋划。基于框架理论对布鲁金斯学会的政策报告展开话语分析,逐层考察其框架背后的目标设定、议程设置、组织机制、成员资格、标准制定、时机选择、预期成果等,从中可以探知美国政府的相关决策动向。

所谓“民主国家峰会”的构想不但牵涉中美关系,更可能对全球的中国形象建构产生重大影响。“政治是各种不同的利益集团依据一定的价值观为了使得本集团利益最大化的博弈,更应该同时成为在全球视域下不同的利益集团就全人类发展最优化的非零和博弈。”(55)胡范铸、胡亦名:《政治传播语言学的逻辑起点》,《社会科学》2021年第1期。据此,为应对将来可能的严峻挑战,我们需要未雨绸缪,通过多渠道、多路径积极应对,以“民主形式的多样性”“民主实践的发展性”的话语,构建“民主国家”议题上的反向认知,有效实现“民主”概念的再框架化,维护中国全球形象,推进中国形象的国际理解。