新型冠状病毒感染相关心血管系统损害及其治疗管理

玉黎燕 何贵新 秦伟彬 肖 婷 申永艳 胡梦弦 冯雨菲

(1 广西中医药大学研究生院,南宁市 530001,电子邮箱:yu-liyan@163.com;2 广西中医药大学第一附属医院心血管内科,南宁市 530001)

【提要】 新型冠状病毒感染可引起心肌微循环障碍,引发机体一系列毒性反应,严重损害心血管系统。因此必须重视新型冠状病毒肺炎(COVID-19)患者心血管系统损害的监测和诊疗管理,以改善预后;而对于合并心血管基础疾病的COVID-19患者,应加强基础疾病的管理,避免加重心血管系统的损害以及向COVID-19重症发展。本文主要对COVID-19相关心血管系统损害及其管理进行阐述。

2019年12月新型冠状病毒肺炎(coronavirus disease 2019,COVID-19)疫情暴发,给世界人民生命健康和社会经济造成了严重损失。目前,中国疫情控制较好,而国外疫情控制形势不容乐观:截至2020年5月24日24时,全国累计报告确诊病例超8万例,现有确诊病例183例;全球累计报告确诊病例超50万例,现有确诊病例将近300万例,死亡人数超30万,死亡人数日均增加超千人。临床研究显示,合并心血管疾病者更易感染新型冠状病毒,而COVID-19病例中高达12%的患者会出现急性心肌损伤[1]。一项纳入1 527例COVID-19患者的Meta分析显示,合并糖尿病、心脑血管疾病、高血压病的患者分别占9.7%、16.4%、17.1%,至少有8%的COVID-19患者会发生急性心脏损伤;结果表明心血管代谢疾病患者更容易感染新型冠状病毒,并面临发展为重症的高风险,同时COVID-19又会加重心脏损害[2]。因此,必须增强对新型冠状病毒感染所致心血管系统损害的认识,加强规范化诊疗,为患者赢取救治时间,减轻心肌损害,减少并发症的发生,提高临床预后水平。

1 新型冠状病毒感染相关心血管系统损害

1.1 新型冠状病毒与心肌微循环功能障碍 新型冠状病毒是一类RNA-β冠状病毒,依赖糖基化的尖峰蛋白(S)与细胞受体结合,以及宿主细胞蛋白酶对S蛋白的启动完成细胞侵入,其以血管紧张素转换酶Ⅱ(angiotensin-converting enzyme 2,ACE2)作为侵入受体,通过跨膜丝氨酸蛋白酶2启动S蛋白[3]。周细胞是一种囊周壁细胞,占心肌细胞总数的10%以上,在维持毛细血管内皮功能以及心肌微循环功能中起重要作用。ACE2在周细胞中高表达,表明周细胞是潜在的新型冠状病毒靶向宿主细胞;新型冠状病毒感染可以对周细胞造成破坏,引起毛细血管内皮功能障碍,导致心肌微循环功能障碍[4]。不仅如此,新型冠状病毒感染引发的炎症反应、血液高凝状态、冠状动脉血流改变等都会造成微血管功能障碍,例如炎症可造成斑块破裂,血液高凝状态易导致远端微血管堵塞,冠状动脉血流动力学改变引起微血管舒张和收缩反应不良等[5-6]。鉴于新型冠状病毒侵入宿主细胞后的损伤机制,应重视其对心脏微血管造成的损害,确保心肌供氧需求平衡,减轻心肌损害。

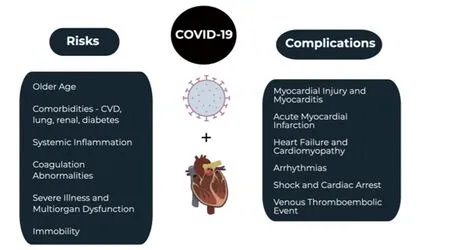

1.2 COVID-19所致心血管系统并发症 新型冠状病毒可引发体内ACE2表达失衡、异常的宿主免疫反应、血管炎、细胞因子风暴、低氧血症等一系列毒性反应,严重损害心血管系统。例如:(1)新型冠状病毒与受体ACE2结合后可造成心肌损伤,临床研究显示,超过50%的COVID-19死亡病例在住院期间存在心肌肌钙蛋白Ⅰ水平升高[7]。(2)新型冠状病毒感染后,全身炎症和急性呼吸系统损伤所致的缺氧导致心脏代谢需求增加,心肌供氧受损。(3)全身炎症和冠状动脉血流增加可引起血栓形成和斑块破裂,进一步导致急性心肌梗死的发生。有学者对COVID-19死亡患者进行病理解剖后发现,患者全身器官组织中存在大量炎性细胞,心包腔内可见中等量淡黄色清亮液体,心外膜轻度水肿,心肌切面呈灰红色鱼肉状,心肌细胞变性坏死,间质组织中有单核细胞、淋巴细胞和中性粒细胞炎性浸润,部分血管内皮脱落、内膜炎症反应和血栓[8-10]。有研究显示,90%的COVID-19患者D-二聚体浓度增加,凝血活性增高[7]。(4)新型冠状病毒与肾素-血管紧张素-醛固酮系统的相互作用可引起电解质紊乱,发生心律失常。(5)此外,各种抗病毒、皮质醇等药物治疗产生的副作用也会对心血管系统产生影响[11]。有学者对流感及其他特定病毒性疾病与急性心肌梗死的关系进行分析后发现,流感或其他特定病毒性疾病确诊后的7 d内急性心肌梗死发生风险增加,抗病毒药物的使用也会增加急性心肌梗死发生风险[12]。若COVID-19患者存在心血管疾病、糖尿病、凝血异常等危险因素,会导致和(或)加重冠状动脉血管负担,从而引发不良心血管事件(图1)[13]。因此,应重视COVID-19相关心血管并发症,加强诊疗与管理。

图1 合并高危因素的COVID-19患者的心血管系统并发症

2 治疗和管理

2.1 西医方面 心肌微血管损伤发生于全身循环衰竭的早期,但是心肌微血管障碍隐蔽且难以捕捉,因此早期针对冠状动脉和心肌微血管的保护成为减轻心肌损伤的重要策略[2]。《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)》[10]将COVID-19分为普通型、重型、危重型,其特别指出对于重型、危重型患者要给予循环支持治疗,在充分液体复苏的基础上,改善微循环,使用血管活性药物,必要时进行无创或有创血流动力学监测,同时应注意液体平衡策略,避免补液过量和不足。急性心肌梗死是心血管系统的急重症,救治时间紧、致死率高,但急性心肌梗死的典型症状和表现有可能被COVID-19掩盖。COVID-19患者并发急性ST段抬高型心肌梗死时,建议首选第三代溶栓药物并在隔离病房行溶栓治疗,待肺炎痊愈后可择期行介入治疗;对于必须行经皮冠状动脉介入治疗的患者,应综合评估风险,如获益大于风险则在指定隔离导管室行介入治疗,反之应采取保守治疗[14]。

对于存在心血管系统基础疾病的COVID-19患者,由于COVID-19可加重心血管系统损害,应加强基础疾病的管理,避免病情恶化。美国心脏病学会提出,在COVID-19爆发期间斑块稳定类药物(他汀类、β-受体阻滞剂、血管紧张素转换酶抑制剂、阿司匹林)可以为心血管病患者提供额外保护,此类患者需严格服用稳定斑块的药物如他汀类、β受体阻断剂等,以减轻心血管系统损害[15]。此外,肾素-血管紧张素系统阻滞剂对于人类ACE2水平和活性的影响尚不确定,但其对心血管系统疾病特别是高血压和心力衰竭患者的有益作用仍受到肯定[16]。

2.2 中医药方面 COVID-19爆发于冬令季节,气温反复,疫气触犯人体而发病,正如吴鞠通所言“冬温者,冬应寒而反温,阳不潜藏,民病温也”[17]。张伯礼院士认为,中医药不仅能改善COVID-19患者的症状,更能降低轻症转重症的比例,重症、危重症患者若能尽早使用中药注射剂,采用中西医结合方式治疗,将能够挽救更多的生命[17],对于恢复期COVID-19患者,中医药可促进患者后期康复,减少后遗症[18]。陈赛娟院士亦认为,中医药是我国瑰宝,拥有辨证施治、多靶点干预等独特优势,临床治疗和社区防治方面,都应该坚持中西医并重,让中医药深入、全程参与救治,提升治疗效果,保护人民健康[19]。

中药制剂如参麦注射液、参附注射液、血必净注射液等,不仅有利于减少肺的渗出、稳定血氧饱和度,还具有抑制炎性因子释放等作用[20];益气固脱、息风凉血养阴、增液行舟、清心开窍等中药治法,可减轻机体微循环障碍与组织纤维化程度、提高机体免疫机能、保护脏器功能、纠正电解质紊乱[20]。清肺排毒汤被国家中医药管理局列为COVID-19通用方,在危重型患者救治中可结合患者实际情况合理使用[21]。一项网络药理学研究显示,清肺排毒汤中款冬花主要化合物能通过与新型冠状病毒 3CL水解酶和ACE2结合,可能通过多靶点调节胞内磷脂酰肌醇激酶-蛋白激酶通路、丝裂原活化蛋白激酶和Ras信号传导通路、癌症蛋白聚糖通路和乙型肺炎通路,从而在COVID-19治疗中发挥抗炎、抗氧化、抗病毒等作用[22]。由此可见,以上的治疗均有利于减轻新型冠状病毒对心血管系统的损害,减少相关并发症的发生。

3 总 结

新型冠状病毒感染可引起心血管系统损害,导致并发症的发生,因此必须强化对COVID-19所致心血管疾病的认识,并重视合并心血管系统基础疾病患者的管理,加强对患者心肌微循环功能和心功能的监测,及时采取针对性预防性治疗,减轻心脏损害程度。中医药治疗辨证施治、扶正固本,在抗击COVID-19疫情中发挥重要作用,因此应注重中西医结合治疗策略的选择。