波的干涉实验创新与演示

沈旭东 郑玲玲

(1. 浙江省吴兴高级中学,浙江 湖州 313000; 2. 浙江省湖州市旧馆中学,浙江 湖州 313000)

波的干涉演示实验出自人教版高中物理选修3-4第12章第4节“波的衍射与干涉”一课中,其授课对象是高二年级选考学生.在学习本堂课之前,学生已经学习了波的形成和传播,波的图像以及波长、频率和波速等内容,对机械波的基本理论内容已经有了一定的认识.在此基础上学习波的干涉也符合教学循序渐进的原则.但该堂课的难点在于,波的干涉现象是一个动态的过程,在日常生活中也不常见.学生对其缺乏主观的认知,教师很难通过描述、联想和图片展示等教学手段,使学生建立波的干涉这一抽象模型.故对于波的干涉内容的教学,常常采用实验演示与理论分析相结合的授课方式.

1 实验创新要点

演示波的干涉的传统实验仪器是发波水槽.它由电机带动振针在水面上产生水波进行实验.但该仪器具有以下一些缺点.一是仪器较为笨重且不环保.仪器以水作为介质,装满水后不便于带入教师课堂进行展示.实验结束之后水只能倒掉,造成水资源浪费.二是受限于课堂上的视角,学生无法直接俯视观察,需要借助投影设备间接成像.由于水是无色透明的液体,投影出来的图像往往不清晰.三是仪器断电后图像马上消失,无法将图像保留用作课堂讲解素材.四是振动的频率、振幅等参数难以调节,让该实验缺少普适性.

为了改进这些缺点,本实验演示着重从3个方面进行了改进.一是将振动介质由水改为硅胶弹性薄膜,并利用彩砂间接呈现干涉条纹,图像更为清晰,断电之后图像依旧存在.在振动的薄膜上撒上彩砂后,彩砂会逐渐堆积在振动减弱点,显示出有色条纹,而没有彩砂的堆积的地方是振动加强点,会显示出空白条纹.二是框架和弹性薄膜可以拿下和替换.既方便给学生直接观察,又能保留实验图像用于之后的对比和课堂讲解.三是对波源进行改进.采用正弦发生器与振动器的组合作为波源,使得波源频率和振幅等参数可调,将干涉现象从定性演示推向半定量探究,有助于学生探究和理解干涉的条件和原理.

2 实验器材

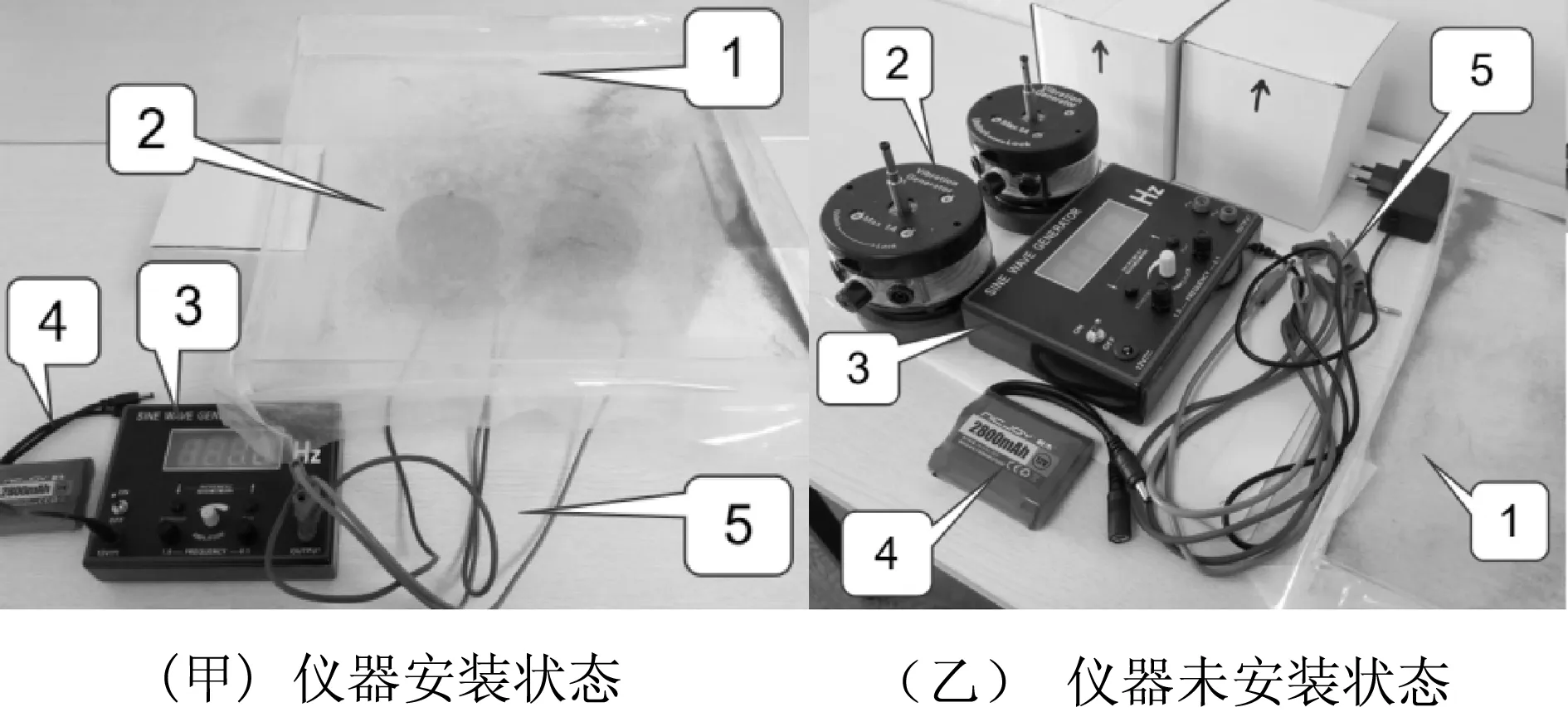

实验仪器的结构如图1(甲)和(乙)所示,对图中的注释的说明如下.

① 无底无盖亚克力板框架,底面张紧有一张0.1 mm厚度的硅胶弹性薄膜,上撒彩色细砂用以显示干涉条纹.另有多个备用.

② 振动器若干个,作为波源.

③ 正弦信号发生器若干个,可调节输出的正弦交流电的频率与振幅.

④ 12 V直流电源,用于给正弦信号发生器供电,也可使用220 V变压插头直接供电.

⑤ 导线和备用的220 V变压插头.

图1 实验仪器

3 实验方案设计

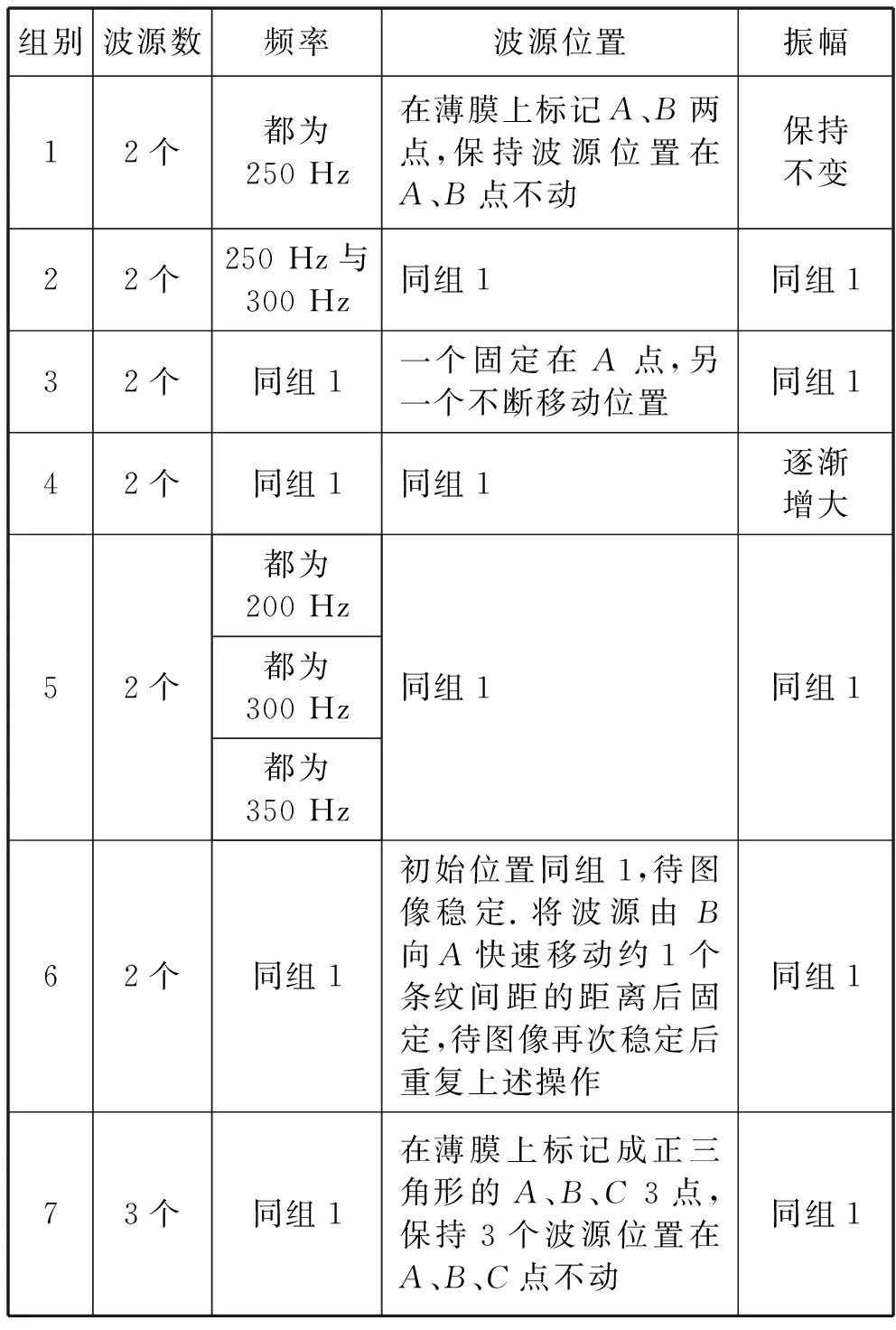

本实验利用控制变量法,引导学生探究干涉与振幅、频率、相位差之间的联系,理解干涉条纹形成原理.如表1所示,演示实验共分为7组,前5组用于探究干涉的条件,第1、5、6组用于探究干涉条纹分布规律与形成的原理,实验7用于激发学生课后探究的兴趣.

表1 实验设计方案

4 实验教学过程

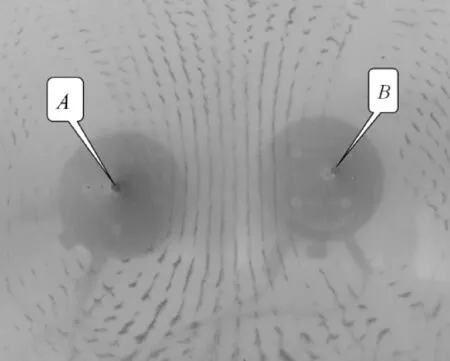

将仪器安装调试到位,首先进行实验1的演示,作为基础对照组.

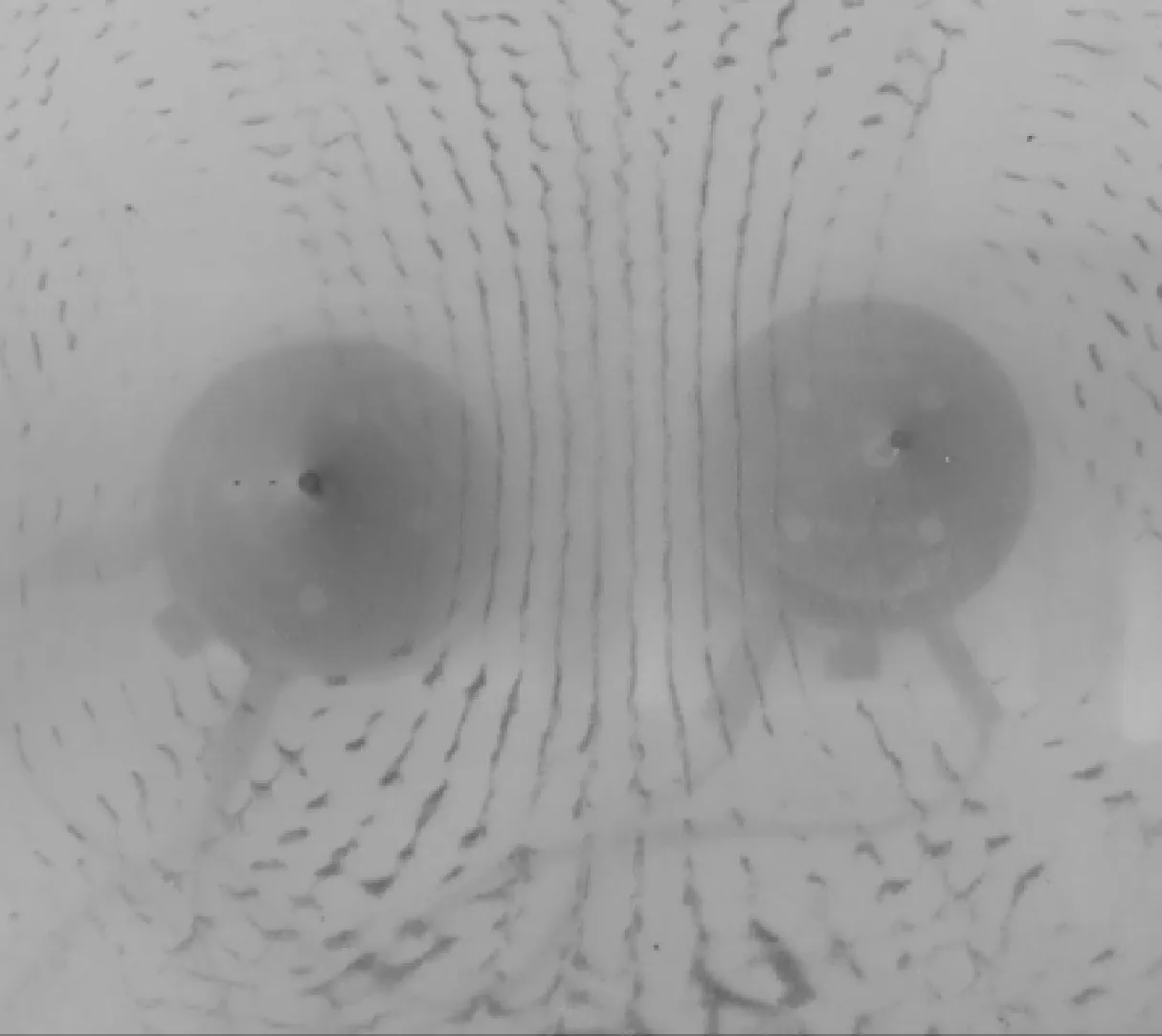

实验1:在薄膜上标记A、B两点,保持波源位置在A、B点不动.将细沙均匀的撒在薄膜上,对两个波源输入由同一个正弦信号发生器产生的信号,频率设定为250 Hz.可观察到稳定的干涉条纹(如图2所示).此时应引导学生判断彩砂条纹和空白条纹哪处是振动加强点,哪处是振动减弱点.

图2 实验1图样

4.1 探究干涉的条件

演示实验1之后,引导学生猜想发生干涉的条件是什么.学生可能会提出各种猜测,例如频率相同、波源位置固定、振幅大小恒定以及频率高低等.对于以上可能的猜想,分别用实验2、实验3、实验4和实验5进行演示和验证.

实验2:保持波源位置在A、B点不动.利用两个正弦发生器,分别对两个波源输入信号,先同时设定为250 Hz,打开开关后观察到干涉条纹,关闭开关,将其中一个频率变为300 Hz.打开开关后,干涉条纹消失,撒上一些砂子,依旧没有条纹(如图3所示).说明频率不同的波不能发生干涉.

实验3:保持波源位置在A、B点不动.对两个波源输入由同一个正弦信号发生器产生的信号,频率设定为250 Hz.待图像稳定后,不断移动B处波源的位置,可以观察到干涉条纹消失(如图4所示),这是由于相位差不恒定导致的.

图3 实验2图样

实验4:保持波源位置在A、B点不动.对两个波源输入由同一个正弦信号发生器产生的信号,频率设定为250 Hz.打开开关后,不断增大正弦信号发生器产生的振幅,观察发现干涉条纹不发生变化(如图5所示),证明振幅不影响干涉.

图5 实验4图样

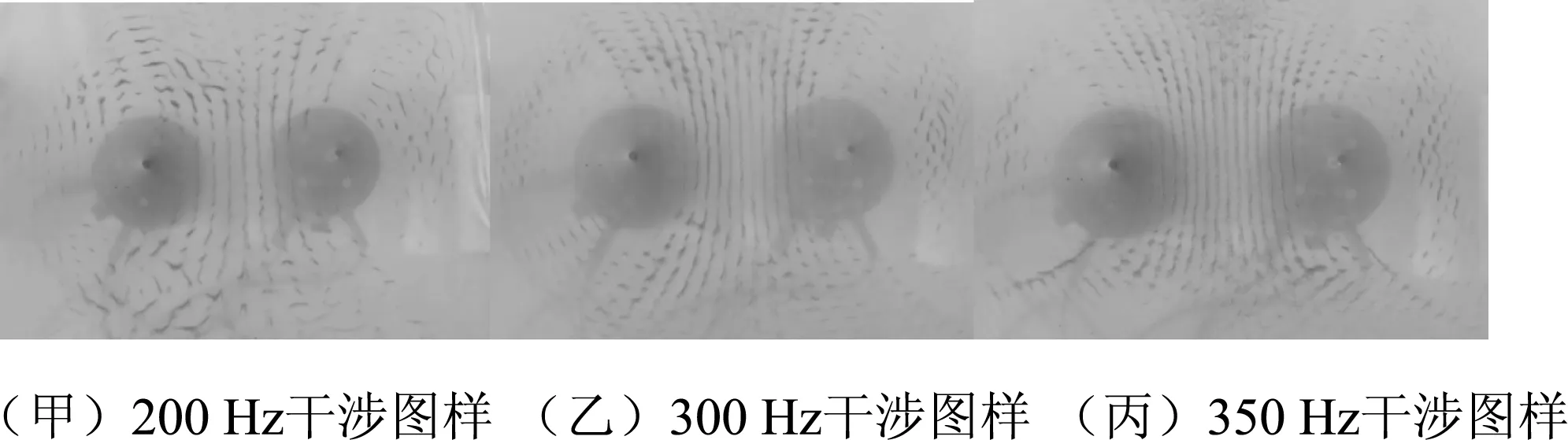

实验5:保持波源位置在A、B点不动.对两个波源输入由同一个正弦信号发生器产生的信号.将输入频率设定为为250 Hz,产生干涉条纹;将输入频率改为200 Hz,产生新的干涉条纹[如图6(甲)所示];输入频率改为300 Hz[如图6(乙)所示],再次产生新的干涉条纹;输入频率改为350 Hz,依旧能产生新的干涉条纹[如图6(丙)所示],证明只要频率相同,不管何种频率的波都能发生干涉.

图6 实验5图样

实验小结:通过以上5组演示实验,可以验证波的干涉条件是频率相同和相位差恒定.

4.2 探究干涉条纹形成的原理

对实验5得到的多组图像进行对比,结合实验6定量改变波源的相对距离,来探究干涉条纹形成的规律和原理.

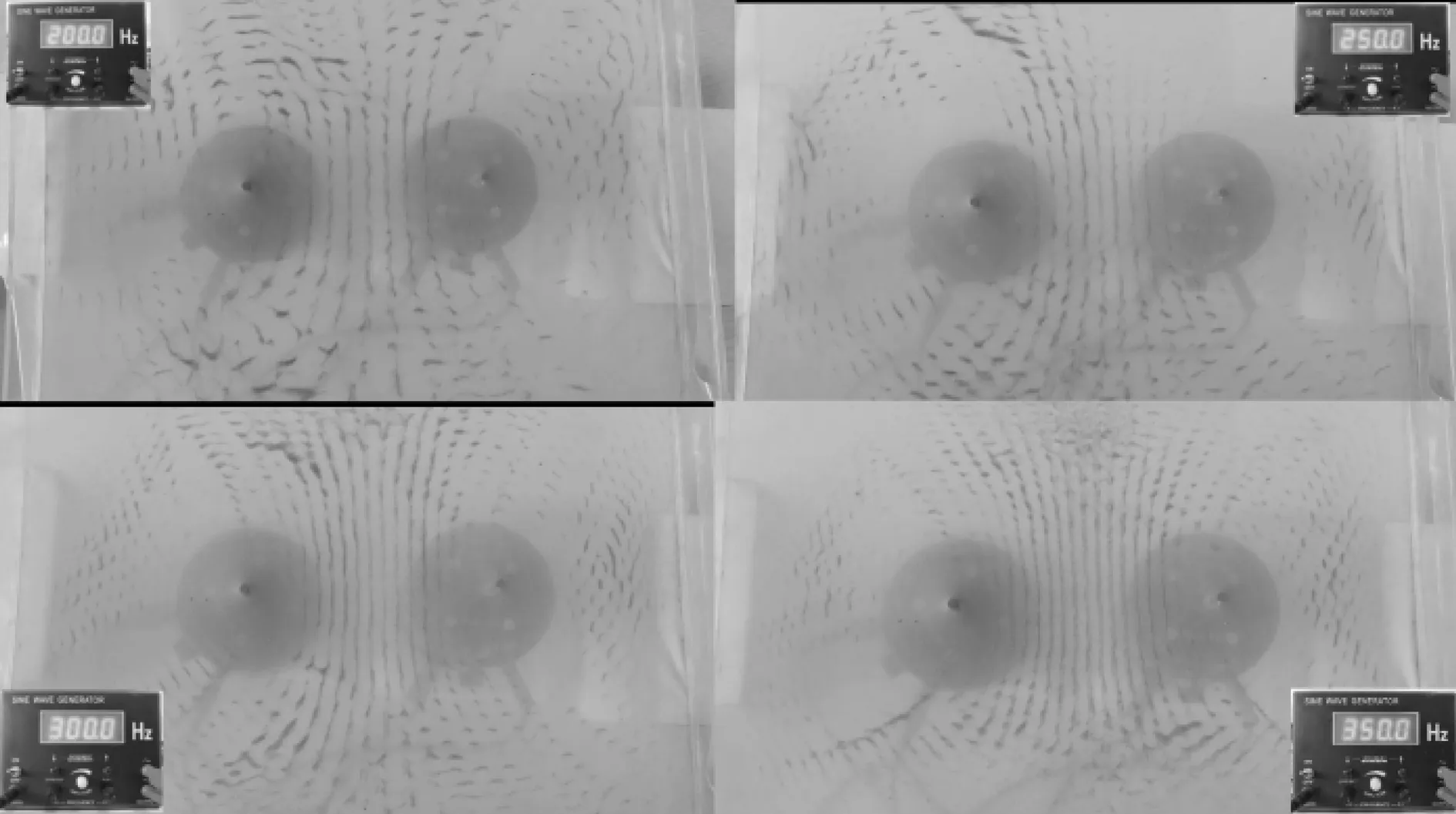

实验5图像对比:将200 Hz、250 Hz、300 Hz、350 Hz的干涉条纹对比(如图7所示),在波源位置不变的情况下,频率越大的波其干涉条纹越密,干涉条纹的间距越小.

图7 不同频率下的干涉图样对比

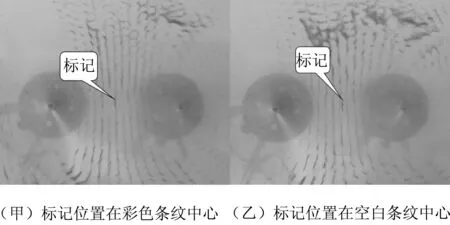

实验6:保持250 Hz的频率,打开开关,出现稳定的干涉条纹.用记号笔记录某条彩色条纹中心的位置[如图8(甲)所示],将右边振动器的位置向左移动一段距离,观察此时标记的位置指示在空白纹的中心[如图8(乙)所示].再将右边振动器的位置向左移动一段距离,可以观察到标记的位置又指示在彩色条纹的中心.

图8 实验6图样

实验小结:利用该实验的现象,再结合课本上波的干涉示意图,可向学生解释干涉条纹形成的原理.当显示彩色条纹时,说明两列波在标记点处叠加后振动减弱,当波源靠近半个波长的距离后,该处振动叠加后变为加强点,也就显示为空白条纹.进一步总结后可以得出以下结论:当某点距离两个波源的波程差为波长整数倍时,该点为振动加强点;波程差为半波长的奇数倍时,该点为振动减弱点.该原理也可用在光的双缝干涉实验中辅助教学.

4.3 拓展演示

进一步演示3个波源的干涉,该演示现象非常美观,可用于加深学生对干涉现象的理解,开拓学生的思维,激发学生探究的兴趣.

实验7:将250 Hz的3个波源成正三角形放置.打开开关后,形成稳定的蜂窝状条纹,这说明多个同频波源也可以发生干涉(如图9所示).

图9 实验7图样

实验小结:对于学生在课堂中可能会提出与干涉相关的问题,可以引导学生利用这套仪器自主设计探究过程,培养其自主解决问题的能力.

5 实验评价与反思

该创新实验将课本上的简单演示做了细化和深入,利用半定量实验一步步揭示自然规律的奥秘,重在引导学生发现问题和探究问题角度去看待问题,体现了物理探索的本质.

但该实验也有需要改进之处.首先是装置一体化还不完善,需要教师花费时间连接和调试.再者,实验过程中需要借助彩砂间接呈现干涉条纹,受材料固有频率影响,高频下砂子振动太弱,条纹无法显现.另外,受框的大小的限制,低频下机械波会在框边缘反射回来形成明显的驻波,从而影响实验现象.为了保证实验效果,频率需控制在150 Hz-400 Hz的范围内.针对以上几点的不足,还需要对此创新教具进行深入和持久的探索.