试论虢国都邑选址建制中对水资源的利用和初步治理

◎郭胜强郭永安

(1.安阳师范学院历史与文博学院,河南安阳 455002;2.郑州市司法局,郑州 450001)

水是人类赖以生存的重要资源,从原始社会开始,人们居住地多选择在靠近水源的地方。著名的河南渑池县仰韶文化遗址就位于渑池饮牛河的西岸,三面环水。广泛分布在北方各个地区的仰韶文化遗址大都在河流两岸经长期侵蚀而形成的台地上,如西安的半坡遗址、郑州的大河遗址、安阳的后岗遗址等。

进入文明社会后,人们在选择都城的时候,除了政治、军事、经济等诸多因素外,水利也是一个重要的条件。《管子》载:“凡立国都,非于大山之下,必于广川之上,高毋近旱而水用足,下毋近水而沟防省。因天材,就地利。”[1]刘庆柱研究员在2020年7月25日“黄帝文化与黄河文化学术研讨会”上指出:“形成‘文明’社会要有相应的生态与地理环境,人们居住地的不高不低,高不致无法取水,低不致被水患所袭。气候的不冷不热与四季分明,雨水的不多不少能够为人类生存、生产、生活提供较好的生态与地理环境。”

夏商周三代古都群,包括王城岗禹都阳城遗址,新砦夏启之都,汤都郑亳(郑州商城),商中期“中丁迁嚣”(小商桥遗址),郑韩故城等,都有着良好的水利资源。

虢国是西周建国初期最早的封国,虽然是诸侯国但地位十分重要,为周文王两个弟弟的封国。《左传·僖公五年》载:“虢仲、虢叔,王季(季历)之穆也,为文王卿士,勋在王室,藏于盟府。”杜预注:“虢仲、虢叔,王季之子,文王之母弟也。仲、叔皆虢君子。”[2]东西两虢成掎角之势,通过黄河、渭河水道和崤函古道,水陆两路沟通了制邑—成周—宗周—雍之间的联系,成为成周、宗周的东西屏障。他们要为子侄辈的姬姓封国做出表率,严格遵守西周的各项法规制度,积极参与周王室的祭祀、庆典等各项活动,全力以赴替周天子东征西讨、南征北战,在屏藩周室中具有举足轻重的地位。同样在兴建都城聚邑的时候,也经过周密的选择,注重水的因素。

一、东、西虢国

周文王的大弟弟虢仲建立东虢国,都邑选择在制邑(今河南荥阳市东北广武镇)。制邑的政治军事地位十分重要,是周部族东进中原的必经通道,灭商前是周人征伐商人的前哨阵地,灭商后“营周居于雒邑”,是成周的东部门户。特别是周公东征平息“三监之乱”后,西周统治者将一部分殷遗民强迫迁徙到成周(洛阳)集中居住,虢国又担负起监视殷遗民的任务。《国语·郑语》载:“其济、洛、河、颍之间乎,是其子男之国,虢、郐为大,虢叔恃势,郐仲恃险。”[3]《诗经·郑风·郑谱》引《正义》曰:“谓济西、洛东、河南、颍北四水之间,其子男之国有十,唯虢、郐为大。”[4]此国即为东虢,东周初年为郑国所亡,故在郑国的典籍中多有虢国的记载。

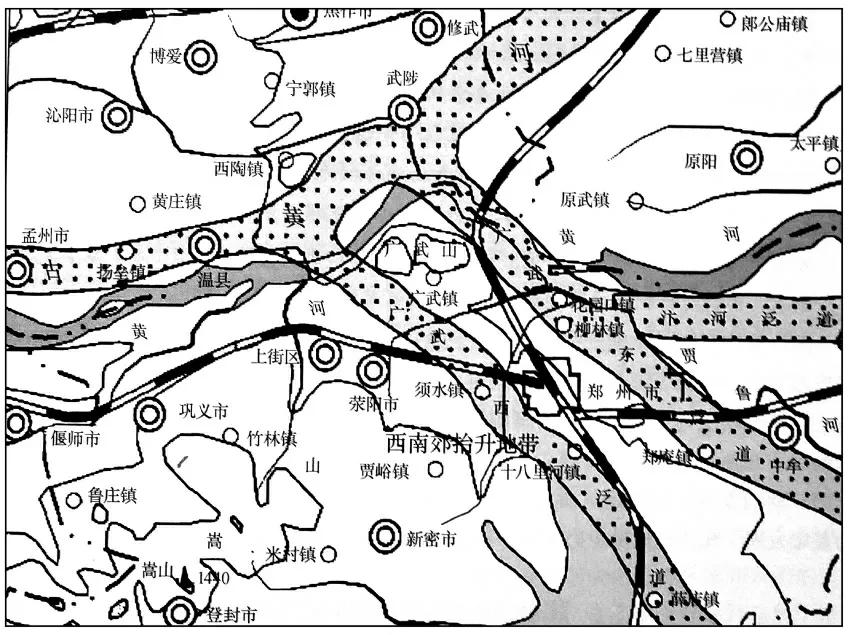

荥阳地区自古就有着良好的自然环境,徐海亮指出:在晚更新世末期,有两条黄河泛道流经现今的郑州地区,一条从广武山(今俗称邙山)东北,绕广武山东头经郑州东部东南而下;一条从广武山西南,绕广武山西部经郑州西部东南而下(见图1),“两大泛道之间被黄土岭阻隔,造物主刻意安排,冥冥中确立了郑州古文化聚落区的最佳地理选择、发现,从而打下早商建城和古都的物质基础”[5]。

图1 郑州地区晚更新世末黄河泛道示意图

荥阳地处黄河西泛道的两侧,受水的影响巨大,素有“一泽两渎三川六水”之说。“一泽”即荥泽,黄河、济水泛滥所形成的沼泽。河、济水大之时,水往荥泽流,水小之时(或枯水季节),又返流于河、济,荥泽起到了调节水的重要作用。由于黄河的泛滥和济水的沉淀,使荥泽泥沙淤积量大增,最终导致荥泽在汉代湮塞。从此,荥泽消失了,只在史籍上留下“荥泽”“荥波”“荥播”等称谓。

“两渎”即河渎(黄河)、济渎(济水)。古人把有独立源头,并能入海的河流称为“渎”。济水发源于河南省济源市王屋山上的太乙池,以地下河向东潜流,不出济源市境涌出地面汇成河,叫济水。济水三隐三现,百折入海,在古代地位非常重要。《尚书正义·夏书·禹贡》载:“导沇水(济水上游)东流为济,入于河,溢为荥,东出于陶丘北,又东至于菏(菏泽,古泽名),又东北会于汶,又北东入于海。”[6]这是《禹贡》记载的济水走向,今河南济源,山东济南、济阳、济宁,都从济水得名。由于黄河的多次南泛改道和决溢,济水已经淤塞,几不复存,黄河下游的河道就是原来济水的河道。

由于荥阳境内有黄河,伊河和洛河也在荥阳汜水镇虎牢关村西北故成皋城以西不远处流入黄河,秦朝在黄、伊、洛三河流域设立三川郡,而郡治就设在荥阳,故有“三川”之称。

“六水”是荥阳境内6条比较大的河流,它们的地理位置依次从西到东排列,分别是汜水、枯河、索水、京水、须水、贾峪河。枯河、索水均发源于荥阳南部浮戏山(枯河古代源自分水岭西北,承桃花河,后因地形改变,而源自柏庙寨沟、涧沟及济渎池等地;索河发源于小径山南圣水峪),北流复折而向东,均流入汴水(即在古代均与鸿沟相通,如今枯河流入黄河),而且两水之间相距仅5千米,虢国都城即坐落在两河之间。

东虢故城至今尚有迹可寻,郑州市荥阳广武乡南村东南有东虢故城,俗名“平眺城”。《中国文物地图集·河南分册》载:“城址平面呈长方形,南北长约900米,东西宽约700米,现东墙北段和北墙保存较好,残高3米。夯筑城垣,夯层厚5—6厘米。城内发现陶窑、仓窖、墓葬等遗迹,散存较多的春秋、战国、汉代的陶鼎、盆、罐、豆及筒瓦、板瓦残片,陶罐上发现‘平兆用器’戳记。城内下层曾出土商代陶鬲等。”[7]《水经注·济水》载:“索水又东经虢亭南,应劭曰‘荥阳故虢国也’,今虢亭是矣。司马彪《郡国志》:‘县有虢亭’,俗谓之平眺城。”[8]

考古资料显示,在旧石器时代就有人类在郑州沿黄地区居住,到新石器时代仰韶、龙山文化时期人类居住遗址更是星罗棋布。近年在河南郑州河洛镇双槐树遗址发现的5300年前“河洛古城”,是填补中华文明起源关键时期、关键地区的关键材料。李伯谦先生指出,双槐树遗址就是一个古国时代的遗址,甚至不排除其是黄帝时代的都邑所在,至少是早期中国的酝酿阶段,对于探索中国文明起源、形成和发展的过程,具有极为重要的意义。[9]东虢都邑的选址,就是在这样一个优越的环境之中。

西虢是周文王小弟弟虢叔的封国,位于王畿之内的雍(今宝鸡陈仓区),都城在今宝鸡市陈仓区的虢镇镇,属于周原的西部边缘范围。《国语·郑语》载:史伯对郑桓公说“当成周者……西有虞、虢、晋、隗、霍、杨、魏、芮”。韦昭注:“虢,虢叔之后,西虢也。”[3]《左传》僖公五年孔颖达《疏》引贾逵曰:“虢叔封西虢,虢公是也。”[2]清朝道光年间虢季子白盘在宝鸡出土,虢仲鬲在岐山出土等,足证西虢故地在今陕西宝鸡、岐山、扶风、凤翔诸市县境内是可信的。

周原地处关中平原的西部,北倚岐山,南临渭河,土地肥沃、气候温和、四季分明,自古以来就是人类繁衍生息的理想之地。宝鸡双庵龙山文化遗址位于岐山县京当镇双庵村,遗址现存面积12—15万平方米,文化堆积十分丰富。案板新石器文化遗址位于陕西省扶风县城关镇案板村南,面积约70万平方米。

渭河干流从天水出甘肃省,东流至宝鸡境内,从甘肃高地进入关中平原水流变得平缓,在陈仓区又有千河支流汇入,水流量增大。西虢都城正坐落在渭水和千河之间,滚滚河水既可用于防御,更有汲水灌溉之利。

周原乃周王朝的“龙兴之地”,公元前12世纪末至公元前11世纪初,周人的首领古公亶父为谋求发展,率领族人由北部的豳地(今陕西彬州市、旬邑县一带)迁至此处,在这里开始营建都邑城郭、宫室祭坛,构建中央机构、设官分职,西周国家形态初步形成。同时疏沟整地,划分邑落,开发沃野,大力发展农业生产,使周逐步强盛起来,为后来的灭商奠定了基础。公元前11世纪后半叶,周文王迁都丰后,周原仍是周人的重要政治中心。周原作为周人重要发祥地和祭祀天地、祖宗、神祇的圣地,一些重大国事活动都在此举行。

但是,虢叔受封选建都邑并没有在周原的腹地,而是逆渭水西进,到周原西部边缘今宝鸡市陈仓区虢镇镇。原来西周立国之时,在周的西北部边境生活着西戎和氐羌等少数民族,他们主要分布于今甘肃青海及其以西以北地区,并逐渐向东发展,许多西戎部族已经居住在今陕西渭水流域和河南伊洛地区。他们是以狩猎畜牧为主的游牧民族,善骑射,凶猛强悍,经常对农牧定居的周人进行抢掠,是周王朝长期的心腹之患。虢叔在受封建都时选择在抵御西戎的最前线,戍卫京城为周天子分忧解难。

2014年,宝鸡市在陈仓区虢镇镇虢国古城旧地兴建了西虢文化广场,以西虢深厚的历史文化底蕴为主体,以别具一格的周秦风格园林建筑为背景,依托郁郁葱葱的千渭之会森林公园,通过历史人物和历史事件大型雕塑,再现了西虢悠久辉煌灿烂的历史。

二、春秋时期的虢国

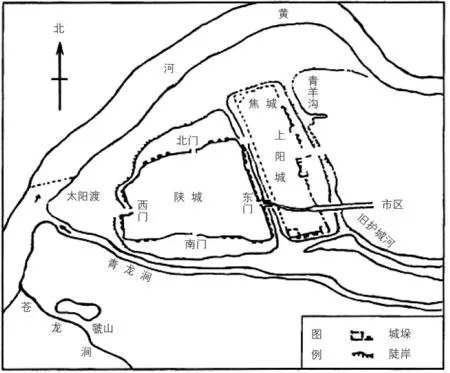

周厉王、周宣王之际,西虢东迁至河南三门峡一带立国,史称南虢国,定都上阳城(今河南三门峡李家窑遗址)。公元前767年,东虢国被郑武公所灭,其后裔虢序被周平王复封于夏阳(今山西平陆县),建立北虢国。两虢隔河相望,北虢弱小而依附南虢,故后人称“南北虢实为一虢”(见图2)。

图2 三门峡虢国示意图

三门峡的虢国地处中原豫晋陕三省交界处,东扼崤函古道与成周洛邑相接,西至函谷关直达宗周丰镐。北有天堑黄河和太行之险,隔河与三晋相望,南依秦岭、伏牛与南阳盆地接壤,战略地位十分重要,历来是兵家必争之地。

虢国都城上阳城北临黄河湾,南绕青龙涧,地势高旷,略呈东北—西南走向。青龙涧古称橐水,《水经注·橐水注》曰:“橐水出橐山,北流出谷,谓之漫涧;与安阳溪水合;又西,经陕县故城南,又合一水,谓之渎谷水。”[8]青龙涧河发源于陕州区,流经今三门峡市湖滨区、开发区,注入黄河。豫西一带的河流,多用“涧”命名。“涧”是夹在两山间的水流,《韩非子·内储说上》载:“行石邑(山名)山中,涧深,峭如墙”[10]。

上阳城城垣平面呈长方形,南城墙已被青龙涧河水冲毁,仅留残垣断壁。北城墙和东城墙保存尚好,周长约3200米。城垣墙基宽4.5—6米,残存高度不一,最低处只有0.5米,最高处近2米。城墙采用版筑的方法填土分层夯筑而成,夯层清晰可见。虢国宫城位于城址内西南部,平面近长方形,周长约1350米(见图3)。

图3 虢国都城上阳城示意图

在城垣外侧,平行环绕着两道宽阔的大壕沟,既可用于给水排水,又可作为防御工事。内城壕宽13—17.5米,深6.4—10米;外城壕宽15—22米,深4.3—6米。在宫城外也环绕一道与宫墙基本平行的壕沟,宽7—11米、深5.7米。在中国古代城建史上,这种都城双城壕的设置十分罕见,既有天然河道包围又有人工双壕沟环绕,虢国建都对水的利用已发挥到极致,不仅反映出虢国作为西周军事诸侯封国对防御和战争的重视,也证明了虢国人的聪明才智。

宫城中部横贯有一道东西长达160多米的陶制水管道,每节圆形管道的接口为子母口套接,这与我们当今的供排水管道的接口方式完全一致。为防止陶管受压损坏,在部分地段,管道铺设在石头砌成的沟内(见图4)。可见宫城中供水设施是十分完善的。

图4 虢国宫城陶制水管道发掘现场

2000年,虢国都城遗址考古发掘结束后,三门峡市政府在遗址上建成一座集休闲、娱乐、文物保护为一体的地方性公园,命名为“虢国植物园”,于2005年更名为“虢国公园”,对古城遗址实行永久性保护。为使游客在休闲、娱乐的同时,了解地方优秀传统文化,彰显三门峡深厚的历史文化底蕴和独特的城市魅力,虢国公园不断进行升级改制,深入挖掘虢国文化的内涵,将虢国的车马、青铜器、图腾、姓氏、礼乐等特色文化元素渗透到景观建设中,成为名副其实的虢国公园。

三门峡虢国贵族墓地在都城遗址西北2千米处,第一次发掘是在20世纪50年代,发现墓葬234座,车马坑3座,马坑1座,出土各类遗物9000余件,其中最高等级的墓为虢国太子墓,证实这里是虢国贵族的墓地。第二次是20世纪90年代初,在上述墓区的北侧发掘了18座墓葬。虢国墓地是一处规模宏大、等级齐全、排列有序、保存完好的两周时期大型邦国公墓,具有重大的历史、科学和研究价值,被列为国家级重点文物保护单位。

下阳城是虢国在黄河北岸一个重要的据点,位于今山西省运城市平陆县西15千米的老城乡太阳渡村南。现存城墙残基数段,共计长200余米(图5)。其中所存东城墙南段约80米,残高4—6米,厚3—5米,古城墙的夯打遗迹清晰可辨。城址曾出土青铜器编钟、鼎、簋、豆、壶、鉴、鏊、钺、车马器等,以及编磬、铜贝、包金贝、骨贝、铲币、布币、玉器等珍贵文物。下阳城北依太行山,南部紧临黄河,取水用水非常便利。

图5 下阳城城墙残段

结语

古人对生活环境特别是对水资源的利用保护是值得我们借鉴的,人和自然和谐相处,这对于我们今天建设小康社会也有着重要的借鉴意义。今天,古虢国所在的三省四市郑州、三门峡、宝鸡、运城等都在这方面进行了探索,在目前城市用地寸土寸金的情况下,拿出土地兴建湖泽湿地,保护水资源,都迈出了可喜的一步。