应用型本科院校学生职业能力培养的“校企育人共同体”模式研究

——以旅游管理专业为例

◎张辉辉 李 娟

(成都银杏酒店管理学院旅游管理系,成都 611743)

自1981年北京第二外国语学院开设旅游系以来,旅游管理专业已经历了近40个年头,旅游院校在人才培养、科学研究及产业服务等方面取得了辉煌成绩。随着旅游市场的蓬勃发展,旅游行业对旅游人才的亟须与旅游人才不能满足行业需要之间的矛盾日渐凸显,这种矛盾主要体现在岗位能力不能胜任、职业忠诚度低、缺乏前瞻性和创新性的认识等方面[1-2]。上述素质及要求,最终得以在职业能力的综合应用中得以实现。这就要求高等院校在人才培养过程中应坚持以终为始,将职业能力培养作为人才培养的最终目标。而职业能力培养离不开具有扎实的专业能力和丰富的行业经验的师资队伍,以及符合市场和行业发展需求的实践能力培养体系。

一、研究现状

为了更好满足市场和行业发展的需要,教育部提出“产教融合、校企合作”的人才培养模式,这也为应用型本科院校培养复合应用型的人才指明了方向。截至目前,已有不少院校和学者从不同角度对校企合作育人的培养模式进行了探索。郭琳琳重在从校企合作基地建设切入,通过明确基地建设目标、确定合作内容、落实学习形式、制定基地管理办法等方面阐述基地建设与管理[4]。宋银萍对校企合作人才培养模式进行了探索,针对校企合作中存在的问题,提出了一些解决方案[5]。秦志学提出将专业建设、培养目标、教学计划的各个环节整个过程纳入校企合作当中[6]。于世宏基于供给侧视角从创新专业课程建设、人才培养方式、引进业界教师、开展校企合作等方面采取一系列措施来推进人才培养结构调整,以更好满足社会经济和企业生产的需要[7]。张军运用校企合作“万豪模式”来提升教师教学能力,通过教学研讨、挂职培训、嘉宾交流、行业参观、教学资源共享、国际教师进修途径实现高校教师教学实践能力提升[8]。除此之外,还有一些学者,从人才培养模式、职业教育、实践教学、师资团队建设、教学质量监控等不同方面探究校企合作如何推进旅游管理人才培养[10-13]。而这些研究多是从校企合作的某一个方面进行尝试探索,缺乏整体化、全过程、全方位的校企合作深度融合的复合应用型人才培养模式探究。在现有研究成果和实践的基础之上,笔者试图从师资团队建设、校企基地建设和全过程实践教学模式改革三个方面探索尝试一种全方位全过程的校企协同育人新模式。

二、职业能力培养中存在的问题

(一)校企融合共同育人模式不深入

应用型本科院校为旅游行业人才的主要来源,如何培养出满足市场需求和旅游行业企业所需人才,是解决人才供需矛盾的关键所在,也是办好高质量发展的院校的根本所在。2017年底,国务院办公厅印发了《关于深化产教融合的若干意见》,出台了推动高等教育质量,深化产教融合、校企合作的政策。全国高校纷纷掀起了产教融合、校企合作的改革热潮。但是仍然存在产教融合流于表面形式、校企合作止步于实习生“廉价劳动力”的供需、企业宣讲会或讲座等问题。当然,其中不乏一些校企合作成效显著、校企育人模式典型、示范效应突出的院校。常见的形式比如开设企业定制班、校企共同制定人才培养方案、校企共同开发课程、校企双导师制、企业管理培训生等。高等院校和旅游行业相关企业作为旅游人才的培育者和使用者,二者应该协调统一有机融合,构建深度融合的校企育人共同体,发挥各自所长,解决人才供需矛盾,为培育市场和行业所需要的人才携手努力。

(二)兼具旅游行业经验和专业理论的师资缺乏

就目前而言,高校教师基本上为研究生学历,具有扎实的专业理论基础和系统化的专业知识结构。但是,作为科班出身的专职教师,且同时拥有行业实践经验的教师可谓凤毛麟角。而旅游行业所需人才恰恰为能够适应市场发展和行业变化的复合应用型创新人才,这就对旅游管理专业人才的培育者——专职教师提出了更贴近行业实际的新要求。丰富专职教师的行业经验或者建设一支兼具行业经验和专业理论的师资队伍是培养学生职业能力的基本条件。

(三)行之有效的职业能力培养体系不完备

职业能力的培养包括素质、知识、专业能力和创新创业等方面的能力。经过近40年的发展,旅游管理人才培养的知识体系随着旅游行业的发展不断变化调整,现已基本完备。但是对于综合素质、专业能力和创新创业能力的培养,全国各地院校均在不断摸索和探索中前行。在职业能力培养体系的探索中,学生对职业能力认知不清晰、专业理论知识与职业能力相脱节、专业理论知识与创新性应用相脱节等问题较为突出。上述这些问题,表面上看是理论与实践相脱节的问题,实际上则反映出应用型本科院校在学生职业能力培养体系构建中所存在的问题,即脱离实际、脱离行业、脱离岗位等。因此,构建行之有效的完备的职业能力培养体系是解决问题的根本所在。

三、基于职业能力培养的校企育人模式研究

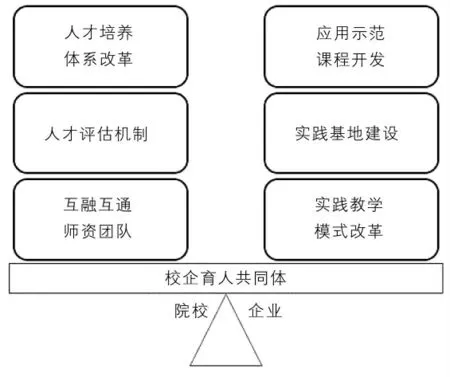

为了更好满足行业和企业的人才需求,以及应用型本科院校的长远发展,以学生为主体,以职业能力培养为目标,采用校企联合、共同育人的模式,建立深度融合的“校企合作育人共同体”(见图1),建设校企互融互通的新型师资队伍,并借鉴国外学徒制的人才培养模式,构建“三进三出”的职业能力培养体系,让学生全方位全过程地深入了解行业走进企业,使学生能够“知(理论知识)行(职业能力)合一”,为学生未来职业发展指明方向,满足市场和行业对于人才的需求。

图1 校企育人共同体合作重点

(一)建立深度融合的校企育人共同体

在文化与旅游融合的大背景下,以现有合作企业为基础,以校企共同育人为目标,拓展文化类、旅游类、综合类等相关企业,建立校企育人共同体。校企育人共同体的宗旨在于校企共同推进旅游管理人才培养,重点在于人才培养方案制定、应用示范型课程开发、新型师资团队建设、全过程实践教学模式、校企共享式实践基地建设等方面,具体可通过开展文化旅游类交流论坛、专题讲座、行业人士交流会、旅游校友论坛、旅游专业特色活动等,促进校企深度合作和交流。

(二)建设互融互通产学研融合的新型师资队伍

师资队伍是教学质量和人才培养质量的基本保证。鉴于兼具扎实的专业理论知识和丰富的行业经验的师资缺乏,以校企育人共同体为平台,以优化师资队伍建设为目标,打造一支校企互通互融的新型师资团队,打造一支“双师双能型”专职教师和校企地产学研深度融合的师资团队,建设2至3门应用型示范课程,尝试探索定制化人才培养模式,建立学校导师和企业导师联合培养的应用型人才培养创新模式,开展以实践问题为导向的应用型研究,建立人才培育基地。

(三)构建“三进三出”的职业能力培养体系

以学生成长发展为目的,以顺应行业和时代发展为契机,改变传统高校只注重理论知识学习,不重视实践技能提升,只遵循传统教学,不顺应企业发展的弊端,打破传统,突破模式,以学生和企业为中心,创新设计学生职业能力培养模式,迅速让学生认知行业和企业岗位,找准学习方向和职业发展目标,校企共同培养学生职业能力。

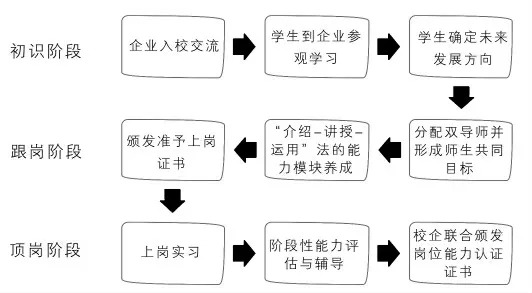

应用型本科院校学生职业能力培养过程(见图2),主要分为识岗、跟岗、顶岗三个阶段。初识阶段主要通过学生“一出校园一进企业”,真实感受行业和企业的发展现状,解决学生对行业和岗位的认知偏差,帮助学生了解“行业是什么”的问题,初步确定未来方向。跟岗阶段主要是通过学生“二出校园二进企业”,身临其境采用任务驱动法,由专职导师和企业导师共同推进,使学生了解和初步尝试“行业做什么”的问题,并由“双导师”对学生跟岗表现给予认定。在识岗和跟岗的基础上,顶岗阶段主要是通过学生“三出校园三进企业”,使学生通过独立胜任具体工作,采用“双导师制”的实习培养,对学生实习过程进行全程指导和跟进,最终根据学生的实习表现由校企育人共同体颁发岗位能力认证等级证书,实现“学历证书+学位证书+职业证书+实习认证证书”多证合一的复合应用型人才培养。

图2 应用型本科院校学生职业能力培养过程图

(四)探索旅游管理人才终身教育模式

旅游行业发展突飞猛进,市场形势、行业结构和企业业态也在不断更新。这就势必要求旅游从业者不断更新知识,紧跟时代发展和行业变化。否则,在瞬息万变的大环境下,在旅游行业立足并长远发展是非常艰难的。高等院校作为旅游管理人才的重要输出来源,既有培育职业新人的责任,也有为旅游行业发展服务社会的使命。以校企育人共同体为平台,以校企互通互融师资团队为基础,以慕课等网络课程平台为媒介,为银杏校友及旅游行业人士提供线上学习和线下培训的机会,不断“充电”保持“能量”。在此基础之上,建立累计学时制度和学习认证制度,构建终身教育模式,保证旅游管理人才理论与实践不断更新,实现高等院校服务社会回馈社会的目的。

四、结语

为更好满足时代发展和行业变化对旅游管理人才的需求,以学生为主体,以职业能力培养为目标,运用产教融合、校企合作的模式,搭建校企育人共同体平台,打造校企互融互通的师资队伍,以专职教师谆谆教诲和行业人士言传身教相结合的形式,培养学生“工匠精神”的基本职业素养;构建“三进三出”的职业能力培养体系,通过识岗、跟岗、顶岗三个阶段的实习,实现理论学习到专业实践的转化,实现学生身份向职业身份的转变,为学生职业发展奠定良好的基础,培养出更多社会亟须的厚基础、宽口径、重应用、高质量的旅游管理类应用型专业人才。