几种高速列车用弹簧钢的材料性能对比研究

公衍军,杨 欣,吕士勇,霍艳霞,邹敏佳

(1.中车青岛四方机车车辆股份有限公司,山东 青岛 266109;2.株洲时代新材料科技股份有限公司,湖南 株洲 412007 )

0 引 言

近年来,随着铁路车辆的不断提速,动车组的时速已达到380 km/h,对车辆零部件的性能提出了新的要求。铁路提速后要求进一步延长车辆用弹簧钢的寿命,因而弹簧钢要求有非常高的强度、刚度、疲劳极限以及一定的塑性和韧性。

该文就目前高速列车使用的比较成熟和用量较大的60Si2MnAT、60Si2CrVAT、51CrV4、52CrMoV4,4种弹簧钢材料,分析其综合性能,为制定高速车用弹簧钢的选材、机加工艺过程提供一定的理论依据。

1 试验材料与方法

采用真空感应熔炼工艺分别制备出4种试验用钢,铸锭经1 100 ℃保温2 h。51CrV4锻造成φ42 mm的棒料,52CrMoV4锻造成φ57 mm的棒料,60Si2MnAT锻造成φ60 mm的棒料,60Si2CrVAT锻造成φ30 mm的棒料。材料的化学成分分析结果见表1。

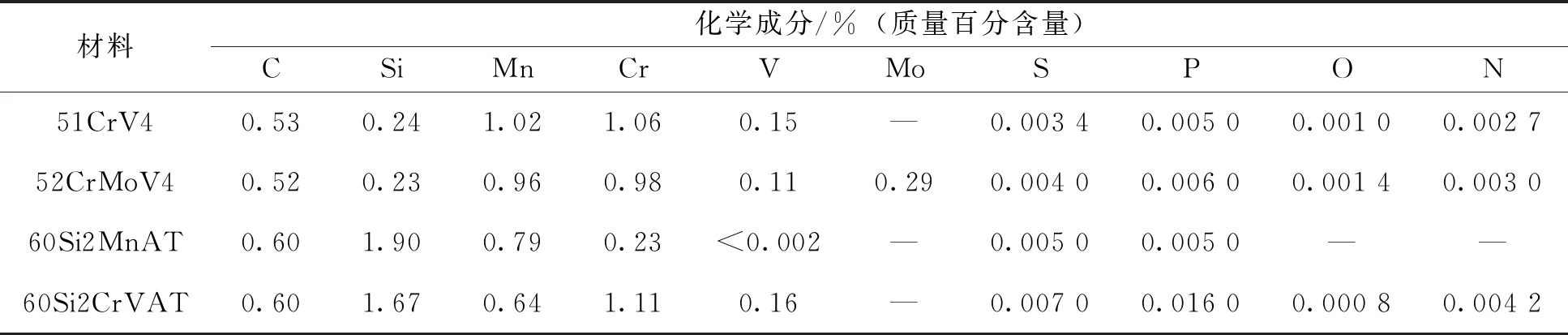

表1 4种弹簧钢材料的化学成分Tab.1 Chemical composition of four spring steels

2 材料的相变规律研究

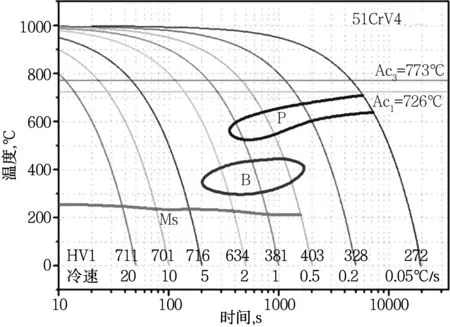

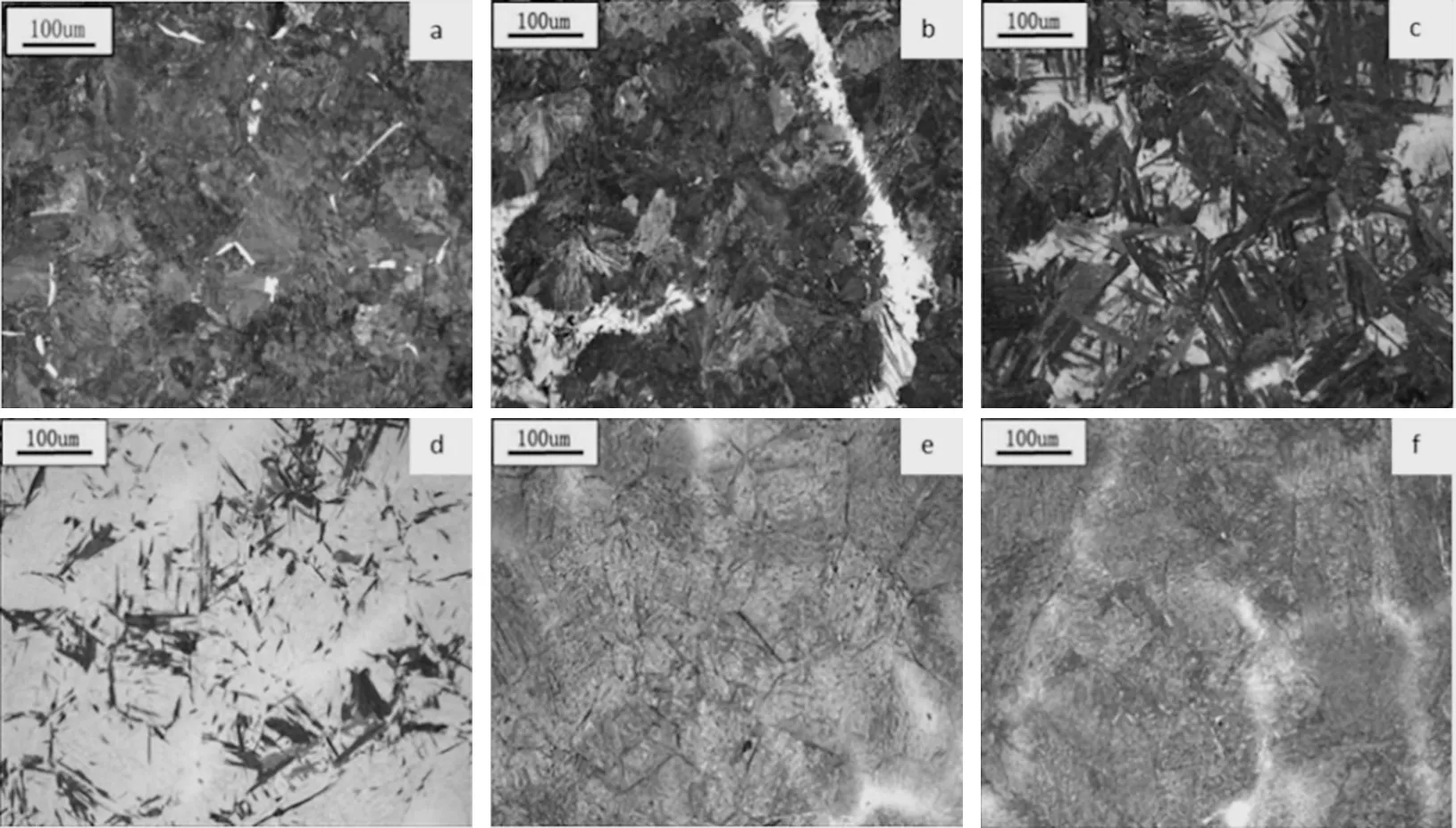

该部分以51CrV4为例,测出材料的Ac1、Ac3点并结合金相组织观察,测定材料的连续冷却转变(CCT)曲线和不同冷却速度下的金相组织,见图1、图2。当冷却速度低于0.2 ℃/s时,组织为灰色珠光体(P)和零星分散在珠光体之间的白色铁素体(F);当冷速为0.5 ℃/s时,主要为珠光体,并开始出现蓝色的贝氏体(B)和少量白色马氏体(M);当冷速为1 ℃/s冷却时,珠光体基本消失,主要为黑色的贝氏体和白色的马氏体;当冷速为2 ℃/s时,贝氏体的含量明显减少,主要为马氏体;当冷速达到5 ℃/s以上时,可获得完全的M组织。用同样的办法测得4种材料的Ac3温度均在780 ℃以上。

图1 51CrV4的连续冷却转变曲线Fig.1 Continuous cooling transformation curves of 51CrV4 spring steel

(a)0.05 ℃/s (b)0.5 ℃/s (c)1 ℃/s (d)2 ℃/s (e)5 ℃/s (f)20 ℃/s图2 51CrV4以不同冷却速度淬火后的金相组织Fig.2 Metallographic structures of 51CrV4 spring steel after quenching at different cooling rates

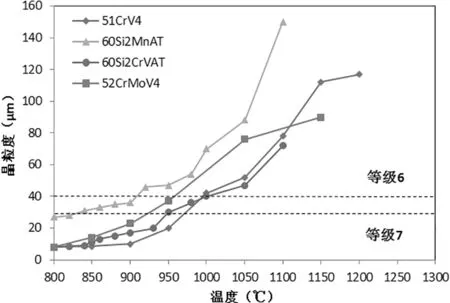

3 4种材料奥氏体晶粒长大趋势对比

分别在4种弹簧钢材料上切取金相试样,按照平均截断法计算原奥氏体晶粒度,见图3。图中可见合金元素含量较高的51CrV4、52CrMoV4、60Si2CrVAT 3种材料的晶粒度长大趋势比较接近,在850 ℃左右保温时晶粒尺寸约为12 um,晶粒度约为9级;在900 ℃以下保温时晶粒度均可达7级以上,当保温温度超过950 ℃之后晶粒尺寸明显长大。而合金元素含量较少的60Si2MnAT材料晶粒尺寸较为粗大,在860 ℃保温时晶粒度已经<7级,已不能满足相关技术条件的要求。

图3 4种弹簧钢材料的奥氏体晶粒长大趋势Fig.3 Growth trends of austenite grain of four spring steels

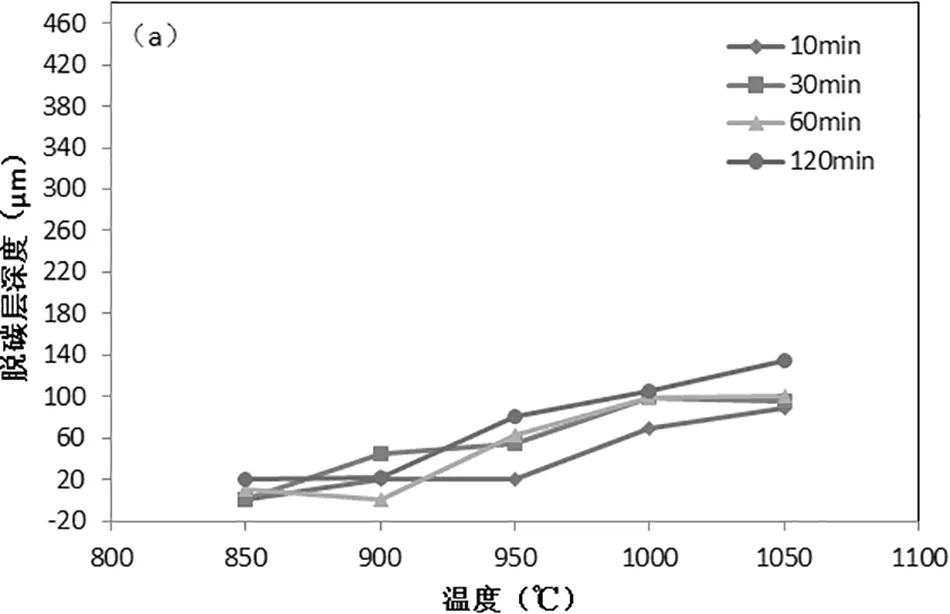

4 4种材料脱碳倾向对比

分别在4种弹簧钢材料上取样,按照钢的脱碳层深度测定法测量脱碳层,见图4。可以看出4种弹簧钢的脱碳层深度均随着保温时间的延长而增加,其脱碳层深度对温度的敏感性不一。这与他们的化学成分有关,51CrV4、52CrMoV4的脱碳倾向较轻,即使在1 050 ℃保温2 h后其脱碳层厚度也低于150 um;而60Si2CrVAT、60Si2MnAT因其Si含量较高,达到1.8 %,脱碳倾向较为严重,在850 ℃保温1 h后其脱碳层厚度约为200 um,且存在较厚的完全脱碳层。

(a)51CrV4

5 结 语

(1)51CrV4、52CrMoV4、60Si2CrVAT 3种材料的晶粒长大趋势基本一致,在900 ℃以下保温时晶粒度可达9级左右;60Si2MnAT材料晶粒较为粗大,在850 ℃淬火时晶粒度已经不到7级。

(2)51CrV4、52CrMoV4 2种材料的脱碳倾向较小,在850 ℃保温1 h后的脱碳层厚度约为20 um,在1 050 ℃保温2 h的情况下脱碳层厚度仍<150 um;而60Si2CrVAT、60Si2MnAT由于较高的Si含量脱碳倾向较为严重,在850 ℃保温1 h后的脱碳层约为100 um,在1 050 ℃保温1 h后脱碳层厚度接近300 um。