干线公路交叉口路段车辙成因及对策研究

崔同飞,陈 涛,孙 璋

(1. 贵州省黔西公路管理段,贵州 黔西 551500; 2. 苏交科集团股份有限公司,南京 211100)

干线公路是我国公路体系的重要组成部分,是高速公路的有益补充,同时也是地区间联系的主要纽带,在我国经济及社会发展中起着不可或缺的作用[1]。从目前干线公路的养护经验来看,车辙病害仍然是干线公路最常见的沥青路面损坏现象,尤其是在城郊结合部和交通信号灯处等交叉口路段,路面车辙、推移病害层出不穷,且比一般路段损害更严重,呈现“屡坏屡修”的恶性循环,严重影响行车舒适度、行车安全和路面使用寿命[2-3],交叉口车辙已成为干线公路养护维修的质量通病。车辙形成原因包括沥青混合料本身因素(沥青类型、沥青用量、集料性质、级配等)和外界因素(交通量、气候条件)等。车辙形成分为压密、流动和剪切破坏3个阶段。目前关于车辙成因以及对策研究大多集中于高等级公路和一般路段,对干线公路交叉口路段特殊工况针对性不足,且难以有效解决交叉口特殊工况下的车辙问题。

为有效解决干线公路交叉口车辙问题,本文以江苏省干线公路为研究对象,调研干线公路交叉口路段车辙发展现状,结合交叉口路段特殊工况,深入分析交叉口路段车辙形成机理,并对干线公路交叉口路段抗车辙提升理念进行研究,结合交叉口典型抗车辙路面结构力学响应分析结果和工程实际应用效果,提出适用于干线公路交叉口路段的抗车辙对策方案,以期为江苏省乃至全国普通国省干线公路交叉口路段新建及养护提供技术思路和方案参考。

1 车辙现状

1.1 路面结构

目前江苏省干线公路路面以沥青混凝土为主,早期以普通沥青AC-13+普通沥青AC-20结构为主,随着公路建设科技进步,上面层开始使用改性沥青SMA-13等结构,但其成本较高,大多应用于抗车辙需求较高的路段,而且规模相对较小。一般在干线公路路面设计时,出于建设成本、施工操作等方面考虑,很少会对交叉口路段进行单独设计,主要沿用主线的路面结构形式。所以,目前干线公路交叉口路段典型路面结构形式主要是普通沥青AC-13+普通沥青AC-20。

1.2 交通量

为分析干线公路交叉口路段交通量对车辙的影响,本文统计了2018年江苏省部分地级城市干线公路各车型年平均日交通量,如表1所示,数据来源于各地级城市部分观测站交通量监测数据。

表1 2018年江苏省部分地级城市干线公路各车型年平均日交通量

由表1可知,各地级城市干线公路交通组成中货车比例均值为43.8%,货车比例相对较高,交叉口路段的交通组成与主线相似,货车比例同样较大。干线公路主线交通组成状况一定程度上可以反映交叉口路段交通组成状况。

1.3 车辙现状及发展规律

为分析干线公路交叉口路段车辙现状,本文统计了江苏省各地级城市干线公路及交叉口车辙深度指数(RDI),江苏省各地级城市干线公路车辙状况如图1所示,交叉口路段车辙状况如图2所示。各地级城市车辙数据来源于各地级城市2018年公路管理单位年度统计数据,其中交叉口路段车辙数据为G312、G104、S243、S238、S338、S246和S323等路段交叉口车辙检测数据,本文统计的RDI值均为公里值。

图1 江苏省各地级城市干线公路车辙状况

图2 交叉口路段车辙状况

江苏省13个地级城市干线公路RDI均值为92.2,其中徐州、无锡的RDI值较低,主要由于徐州、无锡地处苏皖货运中转站,重载货车比例较大,货车数量大,交通运输量大,加速了车辙产生,可见车辙与交通量有着直接关系。干线公路交叉口RDI均值为87.4,低于整体水平92.2,表明目前干线公路交叉口路段车辙病害较严重。干线公路交叉口路段特别是城乡结合部设有红绿灯的大型交叉口,由于车辆渠道化行驶,频繁启停等原因,特别是在高温、重载和低速条件下,极易产生严重的车辙病害。

为进一步分析干线公路交叉口车辙发展规律,本文统计了江苏段G312沪霍线(K163+586~K258+751)、G104北平线(K438+608~K476+876)、S243扬禄线(K17+887~K82+051)、S238镇常线(K7+600~K75+691)和S338宁镇线(K0~K34+321)交叉口路段2015—2018年车辙发展规律,干线公路交叉口路段车辙发展规律如图3所示。

(a) G312沪霍线

由图3可知,2015—2018年的交叉口特殊路段的RDI值低于全线RDI值,且交叉口路段车辙衰减速率更快。交叉口路段的RDI值平均每年下降1.8,而全线的RDI值每年仅下降0.9,交叉口路段衰减速率是常规路段的两倍,由此可见交叉口路段车辙衰减更快。

1.4 车辙变形层位

为分析交叉口路段车辙变形层位,本文在S323扬州段干线公路交叉口路段深车辙位置进行取芯调查。该路段为4 cm普通沥青AC-13+6 cm普通沥青AC-20的结构形式。不同层位车辙深度贡献度指标表示不同层位的变形对整体车辙的贡献程度,贡献度Ci按式(1)计算。

(1)

式中,Δi为第i层的变形量,mm;Δ为总变形量,mm。

芯样变形层位分析如表2所示。轮迹带芯样下面层变形贡献度较大,贡献度为69.3%,交叉口车辙路段芯样变形主要位于下面层。

表2 芯样变形层位分析

2 车辙成因分析研究

干线公路交叉口深车辙形成也是经历压密、流动和剪切破坏3个阶段[4-5],但是道路交叉口因其特殊性,车辆汇集、行驶速度慢、频繁启停,尤其是货车产生的重载作用,更容易对沥青路面造成剪切破坏。结合干线公路车辙现状和工程项目实际路况,总结造成干线公路交叉口路段车辙的原因,主要包括路面结构、交通流量、车速和环境温度。

2.1 路面结构

干线公路交叉口沥青路面结构调研结果显示,目前干线公路交叉口是以AC型沥青面层和半刚性基层为主的路面结构形式。

AC型沥青混合料为悬浮密实结构,粗集料处于细集料的包裹中,粗集料与粗集料之间悬浮分开,未形成骨架嵌挤结构,缺少骨架嵌挤力和内摩阻力,而沥青混合料的抗压、抗剪强度主要来源于骨架嵌挤力和内摩阻力,因此悬浮密实型AC型沥青混合料的抗压、抗剪强度较小,高温抗车辙性能较差。

根据前文干线公路交叉口车辙发生层位分析结论,干线公路交叉口路段车辙主要发生在下面层。从路面结构角度分析,根据沥青路面双圆均布垂直荷载作用下的弹性层状连续体系理论,路面深度0~100 m范围内是车轮荷载高压应力区,且车辆荷载产生的剪应力主要集中于下面层,下面层AC型结构抗剪强度较小,难以抵抗较大的剪应力,易产生变形。

因此,目前AC型路面结构难以满足干线公路交叉口路段特殊工况下的抗车辙需求。

2.2 交通流量、车速

干线公路交叉口路段车辆汇集,基于干线公路交叉口交通调查分析结论,货车比例达到43.8%,货车比例相对较高,重荷载频繁作用于路面,加速路面车辙产生。此外,交叉口路段车辆频繁启停,对路面造成的水平剪应力较大,容易使沥青混合料产生推移、流动破坏。

2.3 环境温度

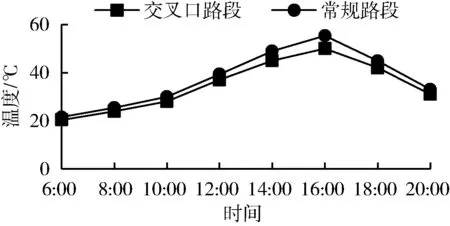

为分析交叉口路段路表温度特点,本试验监测了2019年7月某3天不同时段南京某交叉口路段路表温度,交叉口路段路表温度随时间变化如图4所示。

图4 交叉口路段路表温度随时间变化

由图4可知,交叉口路段路表气温明显高于常规路段,且随着中午时分车流量增多,差异性更加明显。这是由于道路交叉口路段车辆汇集,车辆自身的高热量也传递给路面,且路面较高的温度不易扩散,所以在路面形成更高的温度场,更容易产生车辙。

3 车辙性能提升对策

根据干线公路交叉口路段车辙现状及成因分析,结合目前干线公路交叉口路段使用的抗车辙技术,本文总结了干线公路交叉口路段车辙性能提升对策。

3.1 优选原材料

3.1.1 使用改性沥青、低标号沥青

实际工程中通常将常规AC-20沥青混合料换成SBS改性沥青的AC-20沥青混合料,这种方法在实际工程抗车辙设计中应用十分普遍,但是应对交叉口路段车辙问题收效甚微。因此,需要从原材料考虑,在上、下面层使用聚合物改性沥青,其黏度较大、软化点较高、黏聚力较好、高温性能优异,有效提高沥青混合料抗剪切和高温抗变形能力,同时沥青混合料耐久性也较好。

在沥青混合料中掺配各种外加剂,如抗车辙剂、高黏剂、玄武岩纤维等,改变沥青混合料中材料的力学性能或者材料间的相互作用力,进而提高沥青混合料的高温抗车辙性能。

3.2 骨架嵌挤级配

从级配类型考虑,采用骨架密实结构的沥青混合料。沥青混合料的强度主要来源于骨架嵌挤力和内摩阻力,间断级配可有效提高骨架嵌挤力和内摩阻力,形成骨架密实结构的沥青混合料,如间断型级配的SMA沥青混合料,主要应用于路面上面层,该方法可提升上面层沥青混合料的抗车辙性能,同时还可提升上面层的抗滑性能和水稳定性。

3.3 高模量混合料设计

从沥青路面受力考虑,通过提高路面结构层模量的方式提高沥青路面抗车辙性能,基于近年来半柔性路面材料显现,将该类提升方法的材料分为两类,包括高模量沥青混合料和高模量半柔性材料。

3.3.1 高模量沥青混合料

高模量沥青混合料具有代表性的是EME(法国高模量沥青混合料),采用低标号沥青或硬质沥青,通过特殊级配设计,选取高油石比和低空隙率,路面易于压实,路表密实不渗水。

(1) EME弹性模量高,间接拉伸刚度弹性模量(ITSM)>14 000 MPa(15 ℃,10 Hz)。

(2) EME车辙动稳定度(DS)≥8 000次/mm。

(3) EME在提高沥青混合料模量的同时,最大限度减小沥青路面初期压密变形,提高沥青混合料抗车辙性能和耐久性。

2.1.3 整合其他社会资源 南京市六合区有较好的工业基础,有多个工业园区,企业资源丰富,可以通过企业捐助,定向扶持一个村庄,为农村地区居家养老服务的发展提供经济支持。同时,有市级以上现代农业园6个,农业资源丰富,可以从农村老年人的实际出发,为农村有工作能力和工作意愿的老年人提供工作机会。除此之外,还可有效利用当地村委会人员形成居家养老服务组织队伍,依靠老干部的管理能力、村内威望及熟悉村内具体情况的天然优势,为组织发展建言献策、提高工作效率并发挥余热,丰富晚年生活。

(4) EME经济性适中,易于施工。EME适用于重载交通、长大纵坡,尤其是在交叉口重载交通中具有良好的应用效果。

3.3.2 高模量半柔性材料

半柔性复合结构路面为在柔性的大空隙沥青混合料中灌入刚性水泥基材料,养生硬化后形成半柔性路面材料。该方法是通过提高结构层动态模量,提升沥青混合料在荷载作用下抵抗变形的能力。

(1) 半柔性材料模量高,动态模量(E)约为15 000 MPa(5 ℃,10 Hz)。

(2) 高温性能较好,车辙动稳定度≥37 000次/mm,特别适用于解决交叉口以及重载交通路段车辙问题。目前,工程上已出现超早强半柔性路面,选用超早强水泥灌浆材料,相比于传统半柔性路面灌浆材料,其早期强度更高,2~3 h即可硬化开放交通,降低养护期间对交通的影响。

半柔性路面造价相比于SMA高约50%,但寿命显著延长,抗车辙寿命是SMA的3倍以上,有效避免了干线公路交叉口路段车辙“屡修屡坏”现象,保持较好的路容路貌和市容市貌。

4 典型抗车辙结构力学响应分析

结合工程经验,传统的抗车辙设计方案的效果一般,尤其是在交叉口路段特殊工况下,难以有效解决车辙快速发展问题。基于前文干线公路交叉口路段抗车辙对策研究结论,干线公路交叉口路段可以引进半柔性复合式路面技术、耐久性高模量沥青混合料等技术方案提升交叉口路段的抗车辙性能,同时考虑交叉口路段特殊工况条件下沥青表层抗车辙性能提升需求,需进一步优化上面层常规SMA。

4.1 有限元模型建立

考虑到目前江苏省干线公路新建路面沥青层设计厚度通常为12 cm,结合前文抗车辙路面结构材料优化结果,设计3种干线公路交叉口抗车辙优化结构,抗车辙优化结构如表3所示。假设不同路面结构的基层和底基层结构均相同,基层结构为36 cm 水泥稳定碎石,底基层结构为20 cm水泥石灰稳定土。

表3 抗车辙优化结构

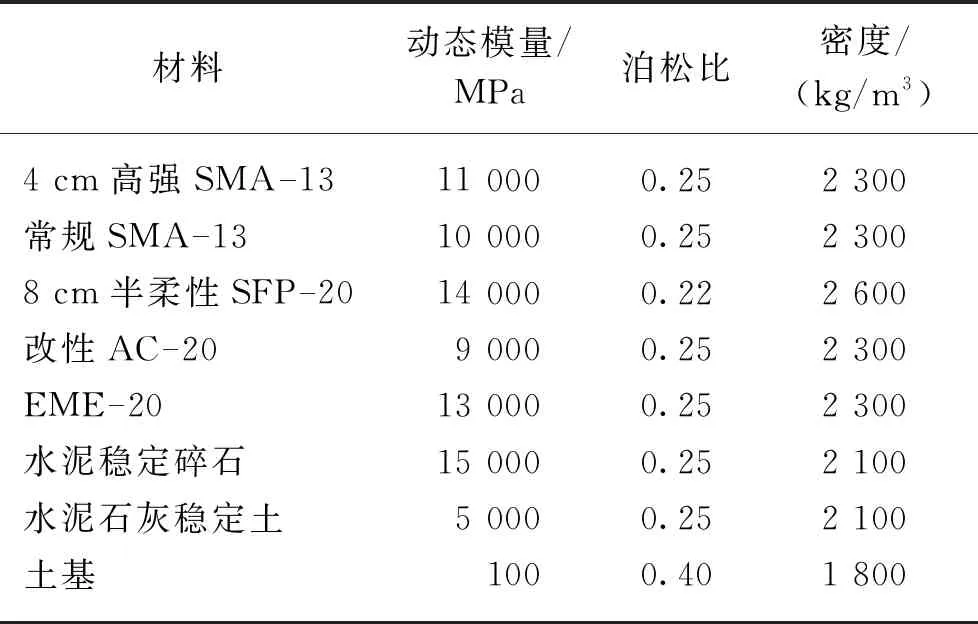

根据《公路沥青路面设计规范》(JTG D50—2017)[6]中结构验算材料参数推荐值和半柔性材料相关文献取值[7-8],路面结构材料参数如表4所示。

表4 路面结构材料参数

根据《公路沥青路面设计规范》(JTG D50—2017)[6]要求,垂直荷载为0.7 MPa。结合相关文献研究[7-8],水平荷载取最不利条件紧急制动时,水平力为0.35 MPa。本文采用的模型宽度和长度均为6 m,深度为10 m,即6 m×6 m×10 m模型。荷载施加和网格划分如图5所示。

(a) 荷载施加

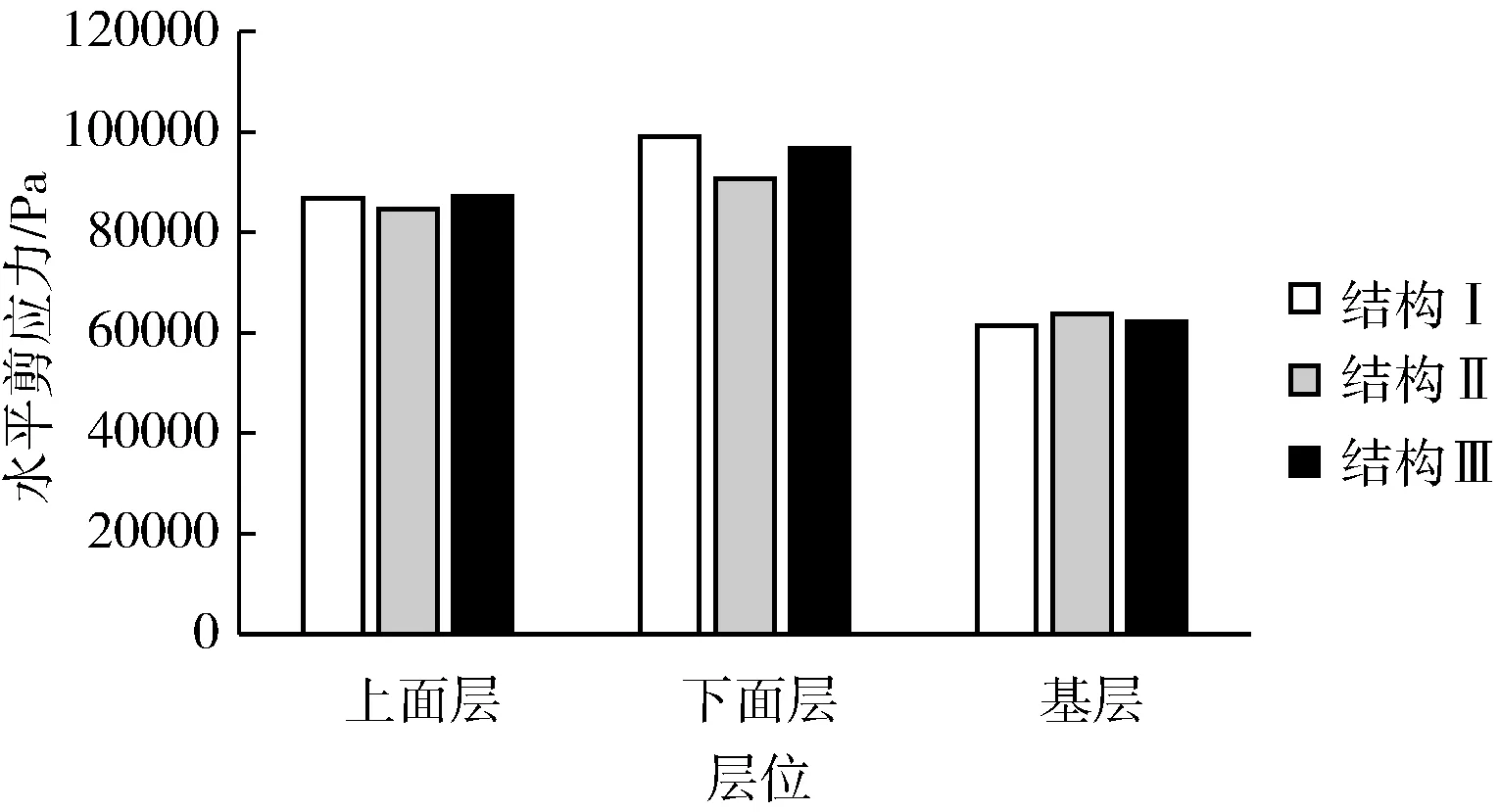

4.2 力学响应结果分析

竖向压应变分布如图6所示,不同层位水平剪应力分布如图7所示。从竖向压应变来看,轮迹带处压应变较为明显,路面结构Ⅰ和结构Ⅲ竖向压应变相比结构Ⅱ更小,路面结构Ⅰ抵抗竖向变形能力更优。结构Ⅰ和结构Ⅲ将高模量半柔性材料和EME置于下面层,使上面层内部应力水平略上升。从结构受力角度看,沥青路面的下面层是承受弯拉应力的最主要层位。从各层位的应力峰值和应力均值角度看,高模量材料用于下面层时承受了大部分剪切应力,因此结构Ⅰ和结构Ⅲ能够更好地体现材料优异的抗车辙性能。

图6 竖向压应变分布

图7 不同层位水平剪应力分布

5 工程应用效果

5.1 高强SMA-13

南京江宁S246交叉口路段在上面层SMA-13中掺配高黏改性剂,SMA-13车辙动稳定度达到13 000 mm/次,进一步提升了SMA-13的高温性能,抗车辙效果显著,路面平整度、渗水系数和摩擦系数均符合设计要求,工程应用效果较好。

5.2 EME

S244扬州段某交叉口车辙处治采用了EME技术,现场处治方案为4 cm改性沥青AC-13上面层+8 cm EME-20下面层。通车3年后对交叉口路段车辙进行检测,车辙深度均值为6 mm,平均车辙深度发展速率为2 mm/年,相比常规交叉口路段车辙发展速率较小,说明EME有效减缓交叉口路段车辙发展。

5.3 半柔性路面

半柔性灌入式路面材料SFAC-20于2012年在江阴地区S228交叉口路段应用,采用的路面结构为 4 cm 改性沥青AC-13+7 cm SFAC-20,2015年7月对交叉口路段车辙进行检测,现场检测半柔性灌入式路面交叉口车辙深度为6 mm,常规交叉口路段车辙深度为25 mm,说明半柔性灌入式路面材料有效降低了交叉口路面车辙深度,具有优异的抗车辙能力。

从应用效果看,高强SMA-13、EME和半柔性路面技术的抗车辙性能较优,能够满足干线公路交叉口路段抗车辙需求。

6 结论

本文对江苏省干线公路交叉口路段车辙现状及对策展开了深入研究,得出以下结论。

(1) 干线公路交叉口路段车辙发生层位主要集中在下面层,干线公路交叉口路段车辙RDI明显低于路线整体水平,其RDI值平均每年下降1.8,衰减速率是常规路段的两倍。

(2) 交叉口路段悬浮密实型AC型沥青混合料缺少骨架嵌挤力和内摩阻力,交叉口路段车流量大、车速低,交叉口路段路表温度更高,这些都是导致交叉口路段车辙问题的重要原因。

(3) 抗车辙对策主要从优选原材料、骨架嵌挤级配和高模量混合料设计角度展开。结构Ⅰ和结构Ⅲ竖向压应变和水平剪应力的力学响应结果较常规AC型路面结构更优,且高强SMA-13、半柔性材料、EME技术在交叉口路段抗车辙效果显著。建议干线公路交叉口路段上面层采用高强SMA-13、下面层采用半柔性材料或者EME的抗车辙路面结构。