从出土文献看西夏与鞑靼的关系

王 龙

一

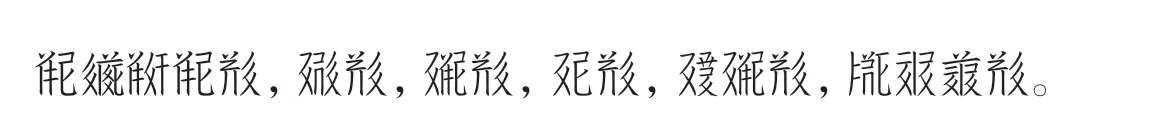

鞑靼亦作塔塔、达怛、达打、达旦、塔怛、塔坦等,或音译为岱尔、呆儿、保家等,辽金文献又称之阻卜。《西夏书事》卷二七载:

塔坦,西蕃别种,与回鹘东境相邻。乾德初,尝入贡中国,后以道远隔绝。其俗犷悍,喜战斗,轻死嗜利,与夏国世仇。尝以兵侵掠北境,俘夺人民,鬻之契丹。时闻夏国与中朝构兵,驱其众抄掠右厢监军司所。熙河经略司以闻,神宗命右班殿直皇甫旦持诏谕西蕃,使结其兵,共图夏国。旦至青唐,羌酋鬼章留之冢山寺,不得达。①[清]吴广成撰,龚世俊等校证:《西夏书事校证》卷二七,甘肃文化出版社,1995 年,第306 页。

鞑靼之名始见于唐开元二十年(732)刻《阙特勤碑》之突厥文中,时称以三十姓鞑靼(Otuz Таtаr)与九姓鞑靼(Тоkuz Таtа),其为突厥统治下的一个部落。传统汉文史籍中亦有记载,如:李德裕的《会昌一品集》卷五《赐回鹘温没靳特勒等诏书》有“黑车子达怛等”,卷八有“已得安西北庭达怛等五部落”。欧阳修《新五代史》为“达怛”立传。两宋笔记中也屡见其名。《辽史·本纪》中三见“达旦”。明代虽为“鞑靼”立传,但实指蒙古族。王国维先生认为“唐、宋间之鞑靼,在辽为阻卜,在金为阻䪁,在蒙古之初为塔塔儿,其漠南为汪古部,当时号为白达达者,亦其遗种也”。①王国维:《鞑靼考》修订版,《中国近代思想家文库·王国维卷》,中国人民大学出版社,1984 年,第2 页。

此前,学界已对鞑靼的起源②参见高宝铨:《元秘史李注补正》卷一第52 节、卷四第132 节,光绪二十八年(1902)刊本;松井等:《契丹可敦城考(附阻卜考)》,《满鲜地理历史研究报告》第1 册,1915 年;箭内亘:《鞑靼考》,《满鲜地理历史研究报告》第5 册,1918 年;白鸟库吉:《室韦考》,连载于《史学杂志》第30 编第1、2、4、6、7、8 号,1919 年,后收入《白鸟库吉全集》第4 卷,岩波书店,1970 年;王国维:《鞑靼考》,初稿发表于《清华学报》第3 卷第1 期,1926 年,修订稿载《国学论丛》第1 卷第3 号,1928 年4 月,后收入《观堂集林》卷14;徐炳昶:《阻卜非鞑靼辨》,《女师大学术季刊》第1 卷第1 期,1930 年3 月,已收入《辽金时代蒙古考》;蔡美彪:《辽金石刻中的“鞑靼”》,《国学季刊》第7 卷第3 号,1952 年12 月,已收入《辽金时代蒙古考》;刘浦江:《再论阻卜与鞑靼》,《历史研究》2005 年第2 期。和辽、金与鞑靼的关系多有论及,而对西夏和鞑靼的关系③参见唐均:《西夏文记录的蒙古民族与国家诸称呼——13 世纪前期蒙古汗国勃兴的一个侧面》,《西夏研究》2012 年第2 期;赵斌:《西夏河西地区的民族与地理分布》,中国社会科学院民族学与人类学研究所编:《薪火相传 史金波先生70 寿辰西夏学国际学术研讨会论文集》,中国社会科学出版社,2012 年,第94—96 页。从出土文献的方面谈及较少,本文试图从出土西夏文献中辑录明确提及鞑靼的资料并加以考证,这些记载尽管数量有限,但略微可以展现西夏与鞑靼的关系。

二

西夏是一个多民族居住的地区,境内有汉族、党项、鲜卑、吐蕃、回鹘、突厥、鞑靼和女真等族。西夏与鞑靼两个民族对中国历史影响深远,虽二者关系的渊源已经无从查考,但至迟于西夏建立,双方确已有较为密切的联系。从现存的中国古书来看,较早提到这一关系的《辽史·西夏外记》曰:

辽重熙十三年(1044),辽夏交恶,元昊曾遣求援使请兵于阻卜。④[元]脱脱:《辽史》卷一一五《西夏外记》,中华书局,1974 年,第1527 页。

可是,鞑靼与西夏的关系并非如元昊向北宋宣称的那样“莫不从服”。更多的时间,鞑靼不仅“不为夏人所屈”⑤[宋]李焘:《续资治通鉴长编》卷三四六,元丰七年六月己巳条,中华书局,2004 年,第8301 页。,甚至还经常相互为敌,征战连连,所以成为西夏边患之一。⑥关于鞑靼袭扰西夏,史载甚多,北宋对此也极为关注,常欲用之。如元丰四年,北宋边将李宪即奏曰:“鞑靼人马犷悍,过于西戎,兼与夏人仇怨已深……令多发劲兵深入夏境讨之。”(《续资治通鉴长编》卷三四六,元丰七年六月己巳条。)至元祐七年,仍有宋臣提出“其(西夏)西南则邈川,东北则塔坦,皆其邻国,今不能和辑而并边侵扰……遣使塔坦,陈述大宋威德,因以金帛爵命抚之,使之攻扰夏国以与邈川相为犄角。”(《续资治通鉴长编》卷四七一,元祐七年三月丙戌条。)因此,西夏在开国之初,即设立黑水镇燕与黑山威福两监军司以防御鞑靼的侵扰。⑦陈炳应先生认为,黑水镇燕与黑山威福两监军司是针对契丹和鞑靼而设。参见陈炳应:《西夏文物研究》,宁夏人民出版社,1985 年,第95 页。《宋史·夏国传》“自河北至午腊蒻山七万人,以备契丹”,可知其防御的主要对象并不是鞑靼。五代宋初时,活动范围始由漠北拓展至阴山迤北一带,并逐渐与党项等族混杂聚居,由于关系密切,以致周边民族有时莫能辨其彼此。①据《册府元龟》卷九七二与《新五代史》卷七四《四夷附录三》,麟府党项折氏一度被后唐误认为是鞑靼人。西夏仁宗时期,西夏国势强盛,与鞑靼的关系也有所发展。考古工作者在发掘清理西夏王陵8 号陵(即夏仁宗寿陵)的残碑时发现,该陵不论是西夏文碑还是汉文碑,鞑靼之名多处可见,其中编号М2D 的汉文碑一碑三见:

汉文碑М2D:8 有“大破之虏”“靼鞑”。М2D:105“北塞靼鞑”“变俗用夏”。М2D.278+438 有“[贺]兰马蹄峰”“年北靼鞑”。

仁孝时期,西夏视契丹、靼鞑、西戎、羯、夫等族为“丑虏”,同一块碑三见“靼鞑”,可见,靼鞑与西夏之关系密切。“靼鞑”即“鞑靼”。王国维先生曾经过考证:

考鞑靼之始见载籍也,其字本作达怛(《会昌一品集》及《册府元龟》),后作达靼(薛、欧《五代史》及《梦溪笔谈》)。至宋南渡后,所撰所刊之书乃作鞑靼,鞑字不见于《集韵》《类篇》,是北宋中叶尚无此字。其加革旁,实涉靼字而误。然辽、金史料中,其字当已作鞑靼者,其倒也或作怛达,或作靼鞑,极与阻䪁二字相似。②王国维:《观堂集林》第三册,中华书局,1973 年,第686 页。

“靼鞑”出于西夏第五代皇帝仁宗仁孝(1139 年即位—1193 年卒)陵,我们从残碑内容看,当时鞑靼在西夏境内贺兰山一带活动相当频繁,夏仁宗在“大破之虏”之后,似曾尝试用“变俗用夏”的方法来治理降附的鞑靼人。③李范文:《西夏陵墓出土残碑考释》,李范文主编《西夏研究论集》,宁夏人民出版社,1983 年。从碑文“北塞靼鞑”“年北靼鞑”分析来看,此部达怛在西夏的北部或东北部,同阴山达怛西接夏国的记载大致相符。拉施特《史集》亦载,鞑靼克烈部首领札阿绀孛原名客列亦台,“幼年曾为唐兀惕部俘去,他在他们那住了一些时候,成为(他们中间的)有实力者,受到尊敬。由于他聪明能干,获得了札阿绀孛的称号”。札阿绀孛后又嫁女于西夏国主,双方关系可见一斑。④[波斯]拉施特著,余大钧、周建奇译:《史集》第一卷第二分册,商务印书馆,1983 年,第145 页。

“北寨靼鞑”“变俗用夏”,李范文先生认为这可能指鞑靼族受当时党项势力的影响,使他们“变俗用夏”。因此,外族人往往把鞑靼误为党项。如《辽史·属国表》载:圣宗开泰五年(1016)“书阻卜酋长魁可来降”。而《圣宗纪》则作“党项魁可来”。《兵卫志》言:“西夏元昊、谅祚智勇过人,能使党项阻卜掣肘大国。”又如“折氏”为西夏大姓,《册府元龟》卷九七二云:“党项折文通。”同卷又云:“达怛都督折文通”。“贺兰马蹄峰”“年北靼鞑”,疑为记鞑靼与西夏交战之事。①李范文:《李范文西夏学论文集》,中国社会科学出版社,2012 年,第396—397 页。

其后,双方战事频繁,此从残碑中亦可得到相关的佐证,据《辽史·兴宗纪》载:宋皇祐元年(1049)冬十月,契丹北道行军都统耶律迪鲁古率阻卜诸军至贺兰山,获李元昊妻及其官僚家属。蒙古兴起后,鞑靼部为蒙古所灭,而西方人仍将蒙古泛称鞑靼。元亡后,明代又把东部蒙古成吉思汗后裔各部称鞑靼。而西夏残碑上之“靼鞑”,因元人讳鞑靼,故在《宋史》为“塔塔”、《辽史》为“阻卜”、《金史》为“阻幞”即是。

三

狗:犬旁从狭,狗者小狗也,狗也,番犬也,戌也,看守家门也。(文海22.161)

小犬者小犬也,犬也,犬仔是也。(文海34.111)

狗者番犬也,戌也,犬也,狗也,小狗也,看守家宅门也。(文海23.251)

关于西夏境内的鞑靼人,史载不多,但极具参考价值。据《宋史·夏国传》,辽重熙十三年(1044),西夏仅一次就从辽境招诱夹山部落呆儿族八百户。

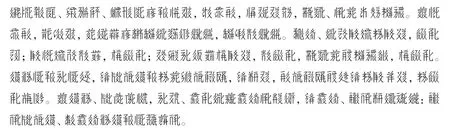

此外,提及鞑靼的是西夏法律文献《天盛改旧新定律令》。迄今为止,“”(鞑靼)一词在《天盛改旧新定律令》中仅见于第四卷“边地巡检门”,西夏文原文及其译文如下:

一、与沿边异国除为差派外,吐蕃、①吐蕃,史金波等《天盛改旧新定律令》原译作“西番”。回鹘、鞑靼、女直相和倚持,我方大小检引导过防线迁家、养水草、射野兽来时,当回拒,勿通过防线,刺史、司人亦当检查。若不回据,有住滞时,守更口者中检主管徒六个月,检人徒三个月。将佐、首领有官降一官,罚马一;无官十三杖,罚马二;管事边检校降二官,罚马三,刺史因未检察,罚马二。正副统等在边境任职,则副行统降一官,罚马二;正统曾说地界勿通防线,管事人已行指挥,则勿治罪,未行指挥则当降一官,罚马一。若正、副统归京师,边事、军马头项交付监军司,则监军、习判承罪顺序:习判按副行统、监军按正统法判断。②汉译文见史金波、聂鸿音、白滨译注:《天盛改旧新定律令》,法律出版社,2000 年,第211 页。西夏文原文见俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所、中国社会科学院民族研究所、上海古籍出版社编:《俄藏黑水城文献》第8 册,上海古籍出版社,1998 年,第112 页。

据上述文献,“与沿边异国除为差派外,西番、回鹘、鞑靼、女直相和倚持,我方大小检引导过防线迁家养水草、射野兽来时,当回拒,勿通过防线。刺史、司人亦当检察,若不回拒,有住滞时,守更口者中,检主管徒六个月,检人徒三个月。”③参见史金波、聂鸿音、白滨译注:《天盛改旧新定律令》卷四《边地巡检门》,法律出版社,2000 年。鞑靼人“迁家”越界进入西夏游牧、射猎者显然不属罕见。

需要指出的是,《天盛改旧新定律令》第十卷“司序行文门”中有西夏文“,史金波等《天盛改旧新定律令》中将其译为“大通军”。按:西夏文“*thеj1”,音“袋、大、太、胎、泰、台、太、大”,《文海》42.271 释:“。(台:万圈上全,台者台也,地名之谓。)”西夏文“”*thоw1,音“道、陀、拓、桃、糖、通、大、他、驼、堂、棠、铜”,《文海》59.252 释:“。(唐:道旁从帐,唐者地名金塘之谓,种族亦是。)”《同音》12А4 亦释:“(唐族姓)”。陈炳应先生在《西夏文物研究》中考证后认为:西夏时,唐朝已不复存在,而鞑鞑正是西夏北邻,而且日益强盛,以唐的国号作为军队名称似无必要,而建立一支防御鞑鞑入侵的军队很有必要,所以,陈先生认为此军名译为“鞑鞑军”更加合理,但笔者同意彭向前先生的建议,认为《天盛改旧新定律令》本有“(鞑靼)”一词,且多次出现,同一部法典中不可能又写作“”。其原文及其译文如下:

中等司:大恒历司、都转运司、陈告司、都磨勘司、审刑司、群牧司、农田司、受纳司、边中监军司、前宫侍司、磨勘军案殿前司上管、鸣沙军、卜算院、养贤务、资善务、回夷务、医人院、华阳县、治源县、五原县、京师工院、虎控军、威地军、大通军、①参见史金波、聂鸿音、白滨译注:《天盛改旧新定律令》卷一〇《司序行文门》。史金波、黄振华、聂鸿音等先生将该词译为“大通军”,陈炳应先生则认为翻译为“鞑鞑军”更加合理。详见陈炳应:《西夏文物研究》,宁夏人民出版社,1985 年,第242 页。宣威军、圣容提举。……中等司:……四种军一安抚,一同判、二习判、一行主:虎控军、威地军、大通军、宣威军。②汉译文见《天盛改旧新定律令》,第278—279 页。西夏文原文见《俄藏黑水城文献》第8 册,第219、222 页。

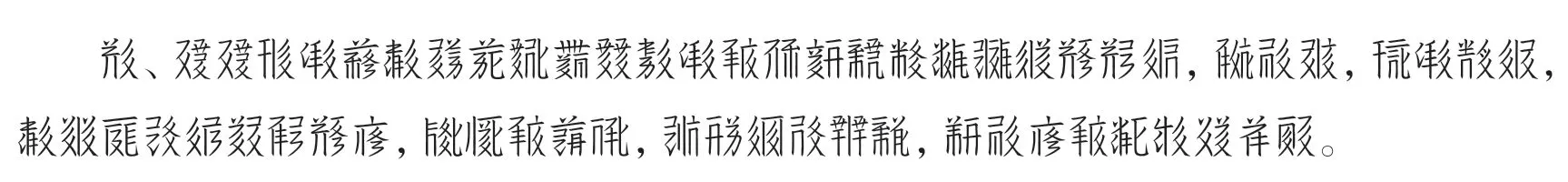

一等系属臣民与回鹘、鞑靼、黔羊主、只嵬余部众中,不同,本国勿□数,于天盛乙酉十七年正月一日前未有人入手者,彼有□……以新入手者等,回鹘、鞑靼、黔羊……二经略、京城壑及只嵬东北二经略……等逃跑未至异处。③译文参见梁松涛、杜建录:《黑水城出土西夏文〈法则〉性质和颁定时间及价值考论》,杜建录主编:《西夏学》第十辑,上海古籍出版社,2013 年,第36 页,略有不同。

依公不允为鞑靼真敌人及检校他人遣人制作种种器物,违犯时,匠人徒三年,及作引语的中间人,依从法判断。举告赏四十缗钱,于犯罪者当交纳。

通过西夏法律文献《法则》和《亥年新法》中有确切纪年的几处,我们可以判定《法则》和《亥年新法》的颁行正值西夏晚期,社会动荡不安。此时,随着蒙古势力崛起,蒙古先后多次发动对夏的战争,面对蒙古的强势攻伐,西夏先采取依附蒙古抗击金朝的政策,后又改变政策,联金抗蒙。在国内社会动荡,外部又随时面临金、蒙战争。文献中直称“”(鞑靼)为“”(真敌人)也就不足为过。《法则》第九卷第六条也记载了当时的社会历史状况:

一、吾庶民常年劳苦,如今与敌人时时混合争斗,军院内守更口日夜操练,彼局分所列,军民不理所需司,公铺分明,不在依以下条法行遣,此之有何大小公事除外,奏至京师日期及边谕文发到各司如何确定日期,视地界内安定动荡,依时节量度实行。①译文参见梁松涛、杜建录:《黑水城出土西夏文〈法则〉性质和颁定时间及价值考论》,杜建录主编:《西夏学》第十辑,上海古籍出版社,2013 年,第37 页,略有不同。

最后,需要指出的是,在一份俄藏编号инв.№8185 的《黑水城副将上书》文书中涉及两个“执金牌”的高官,一为肃州(今甘肃酒泉)边事勾管大人,另一为出使敌国(鞑靼)大人。原件一纸,行楷字体,有字19 行,保存完好。原件照片由史金波等先生刊布,②史金波、白滨、吴峰云:《西夏文物》,文物出版社,1988 年,第340 页。现将聂鸿音先生的录文和译文摘录如下:

综上所述,本文综合考索西夏原创法律作品《天盛改旧新定律令》《法则》和《亥年新法》等文献可知,番(西夏)、汉、吐蕃、回鹘,鞑靼大多时候同时连用,证明西夏境内有鞑靼人。此外,西夏文《法则》和《黑水城副将上书》等文书中称鞑靼为“真敌人”和“敌国大人”,双方关系可见一斑。