播种密度与播种方式对小麦不同穗位结实特性及产量的影响

梁翠丽,田向东,海江波,乔佳秀,罗 洁,米璐璐

(1.西北农林科技大学 农学院,陕西杨凌 712100;2陕西省咸阳市淳化县农业技术推广中心,陕西咸阳 711200)

小麦在粮食生产中占有重要地位,其产量和品质受基因型和环境(生态条件和栽培技术)的综合影响,播种密度和播种方式是其中重要的栽培技术。播种密度适宜是保证小麦高产的必要条件之一,播种密度过小,易浪费土地;播种密度过大,易影响幼苗发育,导致生长缓慢,最终影响产量[1]。播种密度的调整可有效协调小麦单位面积穗数与穗粒数、千粒质量的关系,进而获取高产[2]。适当增加播种密度有利于提高有效穗数,从而增加产量,但当播种密度超过一定范围后,会导致穗粒数和千粒质量降低,从而导致产量降低[3]。王夏等[4]则认为随着播种密度的增加,有效穗数增加,穗粒数减少,千粒质量无明显变化规律。通过改变播种方式可以建立合理的小麦群体结构,可协调个体与群体关系,为高产奠定基础[5]。郑飞娜等[6]研究发现,与条播相比,宽幅播种配合高播种密度能够有效缓解单位面积穗数增加与单穗粒质量降低之间的矛盾。也有研究[7]结果表明,宽幅播种比条播增产6.3%~11.6%,增产效果显著。

禾本科植物的穗部性状发育存在着不均衡性[8],这种不均衡性在小麦穗部性状发育上表现出“近中优势”特征,即小麦中部穗位的籽粒比靠近基部和顶部穗位的籽粒发育好、产量高、品质优[9]。小麦穗部性状发育的不均衡性在一定程度上限制着小麦籽粒产量的提高[10]。为了充分挖掘小麦籽粒产量潜力,前人围绕小麦不同穗位的粒数、粒质量、品质做了比较系统的研究[11-12],但主要集中在播种密度[13]、施氮量[14]、叶面喷素等对其的影响方面[15]。而关于播种密度与播种方式及其互作对小麦穗部结实特性在不同穗位的分布特征以及对产量的影响研究较少。因此,探究播种密度与播种方式对小麦不同穗位结实特性及其产量的影响,揭示小麦不同穗位籽粒发育变化规律及其不同穗位籽粒的增产效应,这对丰富小麦高产栽培理论具有重要意义。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

本试验于2019年-2020年在西北农林科技大学斗口农作物试验示范站进行。该试验示范站位于东经108°52′,北纬34°37′的陕西省咸阳市泾阳县云阳镇兴隆村。试验年份平均气温 10.65 ℃,小麦全生育期降水量为122.68 mm(图1)。试验地土壤为壤土,耕层(0~60 cm)土壤基础养分含量为:全氮含量为1.39 g/kg、速效氮含量为86.8 mg/kg、速效磷含量为16.83 mg/kg、速效钾含量为232.07 mg/kg,有机质含量为 18.02 g/kg、pH 7.9,属于中等肥力。试验地前茬夏季休闲,播种前旋耕两次整地。

1.2 试验设计

本试验采用二因素随机区组设计,播种密度为主区,播种方式为副区,播种密度设置4个水平,分别为:D1(112.5 kg/hm2)、D2(150 kg/hm2)、D3(187.5 kg/hm2)、D4(225 kg/hm2);播种方式设宽幅播(K)、条播(T)、穴播(X)3个处理,3次重复,共36个小区,每个小区面积7 m2(3.5 m×2 m)。条播行距22 cm,幅宽2 cm;宽幅播行距25 cm,幅宽8 cm;穴播行距25 cm,穴距13.5 cm。播种密度根据试验品种的千粒质量47 g进行折算,其中穴播方式每穴播种密度分别为8、11、13、16粒。试验施肥水平相同:小麦复混肥(N-P2O5-K2O比例为24-15-5):尿素(含氮 46.4% ,施氮量390 kg/hm2)+过磷酸钙(含P2O513%,施肥量937.5 kg/hm2)+硫酸钾钙(含K2O 24%,施肥量157.5 kg/hm2),均以基肥的形式于旋耕整地前一次性施入。试验于2019年10月1日播种,2020年6月3日收获。试验品种为冬小麦品种‘西农805’。试验田其他措施同高产田栽培技术要求。

1.3 测定项目与方法

苗期和返青期总茎数:在小麦的出苗期选取1 m的样段进行标记,调查样段两侧的麦苗数量作为苗期总茎数。在小麦返青期对苗期预留样段内的样品进行统计调查,作为返青期总茎数,统计结果单位均以万株/hm-2记录。

穗位划分:小麦穗下部4个小穗为下部穗位、上部4个小穗为上部穗位,其余为中部穗位。

采样方法:小麦开花后,在每个小区随机选取生长发育良好、长势一致的15株小麦进行标记,小麦成熟时采样。按照不同穗位从下至上,剥取每个小穗,统计不同穗位小穗数、每个小穗的小花数和粒数,并分别将剥好的15个麦穗按照不同穗位进行称重,计算不同穗位小穗结实率、小花结实率和粒质量等。

产量统计:小麦成熟后,统计每个小区的1 m双行样段内的穗数,在每个小区选取代表性麦穗20个,统计其单穗籽粒数,求得平均值。收获后,晒干去杂,使用数粒板数取1 000粒籽粒,进行称量,重复3次取平均值作为千粒质量。最后计算其理论产量。

1.4 数据处理

采用WPS 2019对试验数据进行整理,应用SPSS 26.0对数据统计分析,利用Origin 2020进行作图,采用Duncan’s法进行多重比较和差异显著性分析。

2 结果与分析

2.1 播种密度与播种方式对小麦群体结构动态变化的影响

由图2可知,总茎数随小麦生育期的推进呈先增后减的趋势,并在返青期达到高峰。总茎数在苗期和收获期均随播种密度的增加而增加,增幅分别为:11.30%~65.45%和3.94%~ 14.92%;在返青期则随播种密度的增加呈先增后减的趋势,并在D3达到最大值,较其他播种密度增幅为:1.43%~29.27%。总茎数在不同播种方式间表现为:苗期X>K>T,X分别较T和K显著增加了30.28%、14.56%;返青期和收获期 T>X>K,其中,T较X和K在返青期分别增加了 2.79%和7.85%,收获期分别增加了2.95%和6.30%。上述结果表明,播种密度对总茎数的影响大于播种方式,高密度(D3)条播(T)更有利于返青期和收获期穗数的增加。

2.2 播种密度与播种方式对小麦穗部经济性状的影响

2.2.1 对不同穗位结实小穗数的影响 由表1可知,播种密度、播种方式及其互作对下部穗位结实小穗数影响显著,对上部穗位结实小穗数影响达极显著,对中部穗位和总结实小穗数影响不显著。不同穗位结实小穗数表现为:中部>上部>下部。相同播种方式下,随播种密度的增加,下部和中部穗位结实小穗数均呈先减后增的趋势,上部穗位结实小穗数呈先增后减的趋势。相同播种密度下,X较K和T 显著提高了下部和上部穗位结实小穗数。总结实小穗数则随播种密度的增加呈先减后增的趋势,并在D4处达到最大值,X更有助于提高结实小穗数。上述结果表明,高播种密度(D4)配合穴播(X)更有利于增加结实小穗数。

表1 不同处理下的结实小穗数Table 1 Number of fertile spikelets under different treatments

2.2.2 对不同穗位小花数的影响 如图3所示,仅有播种密度对中部穗位小花数、上部穗位小花数、总小花数影响显著,播种方式以及播种密度与播种方式互作对不同穗位小花数均无显著影响。不同穗位小花数表现为:中部>上部>下部。K和X下,不同穗位小花数除上部穗位小花数外,均随播种密度的增加呈先减后增的趋势,并在D4处达最大值,但处理间显著不差异。高播种密度下,不同穗位小花数基本表现为:X>K>T,处理间差异不显著。且下部穗位小花数、中部穗位小花数和总小花数均在D4X处理达最大值,上部穗位小花数最大值也出现在D3X处理,由此可知,穴播(X)配合高播种密度(D3、D4)更有利于增加小花数。

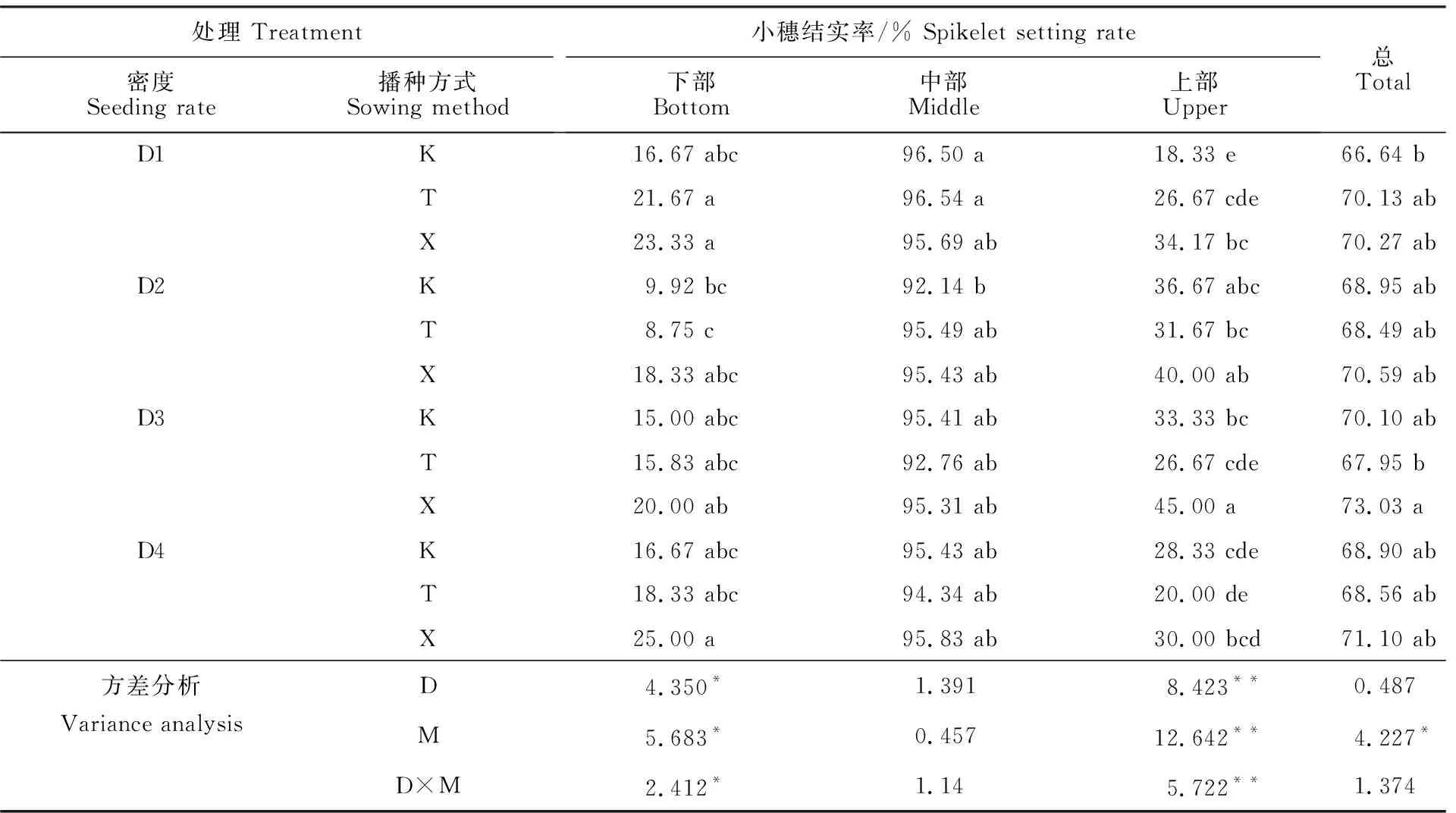

2.2.3 对不同穗位结实率的影响 由表2可知,播种密度和播种方式对下部穗位小穗结实率有显著影响,对上部穗位小穗结实率有极显著影响,对中部穗位小穗结实率影响不显著。且不同穗位小花结实率表现为:中部>上部>下部。相同播种方式下,随播种密度的增加,下部和中部穗位小穗结实率呈先减后增的趋势,上部穗位小穗结实率呈先增后减的趋势。高播种密度下,X比K和T更有利于提高不同穗位小穗结实率。上述结果表明,下部穗位和上部穗位小穗结实率对播种密度和播种方式的改变更敏感,穴播(X)配合高播种密度(D3、D4)更有利于提高小穗结实率。

表2 不同处理下的小穗结实率Table 2 Seed setting rate of spikelets under different treatments

2.2.4 对不同穗位的小花结实率的影响 由图4可知,播种密度对下部穗位小花结实率和总小花结实率有显著影响,播种方式对中部穗位小花结实率有显著影响,播种密度和播种方式互作对下部穗位小花结实率有极显著影响。不同穗位小花结实率表现为:中部>下部>上部。相同播种方式下,随播种密度的增加,中部和上部穗位小花结实率呈先增后减的趋势,并在D3处达到最大值。相同播种密度下,中部和上部穗位小花结实率均表现为:T>K>X,而X处理的下部穗位小花结实率表现优于K和T。可见,X有利于下部穗位小花结实率提高,而D3T处理更有利于中部穗位和上部穗小花结实率的提高。

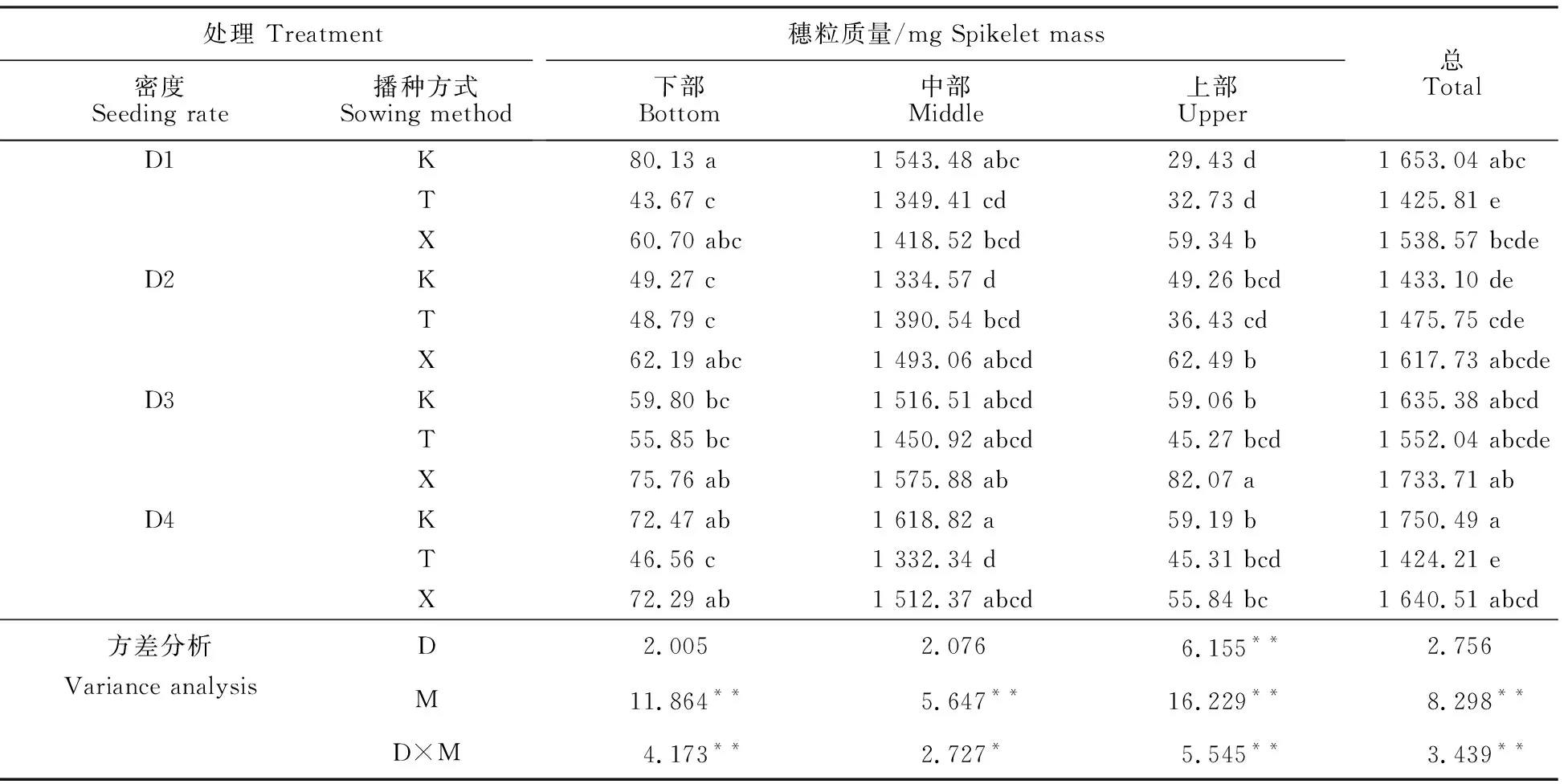

2.2.5 对不同穗位粒质量的影响 粒质量对小麦产量提高具有决定性作用。由表3可知,播种密度和播种方式及其互作对上部穗位粒质量的的影响达极显著水平,播种方式、播种密度与播种方式互作对不同穗位粒质量影响均达显著或极显著水平。不同穗位粒质量表现为:中部>下部>上部。除上部穗位粒质量外,随播种密度的增加,K的不同穗位粒质量均呈先减后增的趋势,并在D4处达最大值;在X和T条件下,则呈先增后减的趋势,并在D3处达最大值。相同播种密度下,不同穗位粒质量均表现为K和X优于T。上述结果表明,K与X在播种密度水平较高时对粒质量的影响更显著,这对于进一步挖掘小麦产量潜力具有重要意义。

表3 不同处理下的不同穗位穗粒质量Table 3 Spikelet mass of different spikelet positions under different treatments

2.3 播种密度与播种方式对小麦产量构成因素及产量的影响

由表4可知,播种密度和播种方式及其互作对产量和有效穗数的影响达显著或极显著水平,播种密度对穗粒数、千粒质量也有极显著影响,而播种方式对穗粒数和千粒质量影响不显著。相同播种方式下,随播种密度的增加,产量、穗粒数和千粒质量均呈先减后增的趋势,产量、有效穗数均在D4处达到最大值。相同播种密度下,X的产量、有效穗数和穗粒数表现优于K和T。在D4X处理,产量最高(10 062.83 kg/hm2),有效穗数也最高(687.33×104/hm-2),穗粒数和千粒质量也与最大值差异不显著,说明穴播(X)配合高播种密度(D3、D4)可在增产的同时使产量构成因素更加协调。

表4 不同处理下的产量及产量构成因素Table 4 Yield and yield component factors under different treatments

2.4 穗部结实特性与产量及其构成要素的相关性分析

由表5可知,穗部结实特性对小麦产量有着重要影响。在所有穗部结实特性指标中,与产量呈显著正相关的,从大到小分别是:下部穗粒质量、下部结实小穗数、下部小穗结实率、中部穗粒质量和单穗粒质量;与有效穗数呈显著正相关的是结实小穗数;与穗粒数呈显著正相关的,从大到小分别是:中部穗位小花数、下部穗位小花结实率、总小花数、下部穗位粒质量,与穗粒数呈显著负相关的是中部和上部穗位小花数;与千粒质量呈显著负相关的是上部穗位结实小穗数及其结实率。此外,上部穗位结实特性指标与产量和产量构成要素基本呈负相关,下部穗位结实特性指标与产量和产量构成要素基本呈正相关,说明可以从提高下部穗位结实特性入手,从而提高产量。

表5 穗部结实特性与产量及其构成要素的相关性Table 5 Correlation between spikelet setting characters and yield and its components

3 讨 论

3.1 播种密度与播种方式对小麦群体结构动态变化的影响

小麦群体结构和功能是小麦产量形成的基础[16],合理的播种方式和播种密度能够创建合理的群体结构,促进小麦群体与个体协调发展[17]。安霞等[18]研究发现小麦群体总茎数在整个生育期内表现为先增后减的趋势,并于返青期达最大值,本试验结果与此表现一致。播种密度显著影响小麦群体茎蘖消长[19],有研究表明,随播种密度的增加,基本苗数、高峰分蘖数、有效穗数均增加,但当播种密度过大时,基本苗过多,无效分蘖增多,群体竞争激烈,最终会导致成穗率降低。在本试验中,播种密度对苗期总茎数、收获期总茎数有显著影响,苗期、返青期、收获期总茎数均随着播种密度的增加而增加,其中,返青期总茎数在D4处略微下降,与羊彬等[20]研究结果一致。石玉华等[21]研究发现,宽幅播在越冬前、拔节前以及成熟期的单株和群体分蘖数、成穗数均显著高于条播;条播小麦的单位面积茎蘖数和最高分蘖数大于穴播[22]。本试验发现,不同播种方式间,基本苗数表现为:X>K>T,返青期和收获期总茎数均表现为:T>X>K,与前人研究[21-22]结果一致。

3.2 播种密度与播种方式对小麦穗部结实特性的影响

有研究表明穗部特性对小麦产量有重要作用[23-24],小麦穗粒数[13]、粒质量[25]和品质[26]等在不同穗位和粒位间均存在近中优势。本研究中,不同穗位结实小穗数、小穗结实率、小花数均呈:中部>上部>下部;而不同穗位小花结实率和粒质量呈:中部>下部>上部,这与李豪圣等[12]的研究结果一致,说明下部穗位小花结实率的提高可有效增加粒质量。有研究发现播种密度对小穗和小花发育具有调控效应[27],结实小穗数、穗粒数、粒质量[28]随播种密度的增加而减少[29]。本研究结果表明,高播种密度(D3、D4)有利于不同穗位小穗和小花的发育,尤其是对下部穗位效果更加显著。赵奇等[30]研究发现X的小穗数、结实小穗数、穗粒数、产量均高于T。本研究发现,X和K在高密度(D3、D4)下更能够发挥出改善不同穗位小穗和小花结实特性、提高穗粒质量的优势,尤其是下部穗位的穗粒质量对播种密度和播种方式的改变更敏感,这与贺明荣等[31]研究的结论相似。因此,增加播种密度,利用X或K播种方式,改善下部穗位和上部穗位小穗、小花结实特性,进而提高粒质量,对进一步挖掘小麦超高产潜力十分重要。

3.3 播种密度与播种方式对小麦产量构成及产量的影响

小麦产量构成三要素中对于产量进一步提升贡献最重大的因素是穗粒数[32]。播种密度对产量构成和产量均有影响,但影响程度随环境而异[33]。本研究中,随播种密度的增加,产量、穗粒数和千粒质量均呈先减后增的趋势,产量、有效穗数均在D4达到最大;不同播种方式间,X的产量、有效穗数、穗粒数大于K和T,说明X配合高播种密度(D3、D4)可在增产的同时使产量构成因素更加协调。就产量构成因素来说,播种密度和播种方式对千粒质量的调控效应小于对穗粒数和有效穗数的调控效应,这与邵玉伟等[34]和Twizerimana等[35]的研究结果相似。闫雪等[36]指出小穗数、穗粒数和粒质量之间相互影响,生产上不能仅依靠一个性状来增加产量。本研究结果表明,穗部结实特性对小麦产量有着重要影响,上部穗位结实特性指标与产量和产量构成要素基本呈负相关,下部穗位结实特性指标与产量和产量构成要素基本呈正相关,因此,未来可以从提高下部穗位结实特性入手,从而提高产量。

由于本试验仅对一个品种的冬小麦进行了分析研究,而前人研究[12]结果表明不同品种间穗部特征存在差异,因此,本试验的结论是否具有普遍性,未来仍需要进一步在多种类型小麦品种间进行验证。

4 结 论

播种密度和播种方式对小麦产量和不同穗位结实特性有重要影响。在小麦高产栽培中,适当的高播种密度(187.5~225 kg/hm2),配合穴播或宽幅播,对增产和改善不同穗位结实特性具有积极作用,尤其是对下部穗位促进作用更显著,这对实现小麦高产稳产具有重要的理论指导意义。