浑太河流域不同水生态功能区环境要素的分布特征及其与土地利用之间的关系

贾晓波, 赵 茜, 郝 韵, 张新飞, 林佳宁, 段平洲, 张 远*, 王圣瑞

1.北京师范大学水科学研究院, 北京 100875

2.中国环境科学研究院水生态环境研究所, 北京 100012

3.山东师范大学环境与生态研究院, 山东 济南 250358

4.辽宁大学环境学院, 辽宁 沈阳 110036

水环境状况受地形、地貌、气候、水文等自然因素,以及人类生产生活、土地利用等人为因素的多要素、多尺度综合影响,具有明显的时空变化规律[1]. 土地利用方式的变化,通过改变自然景观、物质循环和能量流动等形式影响河流水环境质量[2-3]. 近年来,分析水环境对土地利用/覆盖变化的响应已成为国内外水生态系统研究的热点[4-8].

受人类活动的影响,流域土地利用方式发生了较大变化,河流生态系统正遭受不同程度的干扰与破坏,最终导致水环境质量严重下降. 土地利用方式可以较好地反映人类活动的状况,对水质的演变具有显著作用. 土地利用类型的改变是水质演变的主要驱动因子,其中,建设用地与化学需氧量、铵态氮和总磷等均呈显著正相关,林地与总磷等水质指标呈显著负相关,水域与未利用地是pH和溶解氧产生空间异质性的主导因素[2,9-10]. 已有成果为河流水生态保护与管理决策提供了科学支撑. 然而,由于不同研究区域自然环境要素(如地质、地貌、气候和水文条件等)存在差异,土地利用方式与水质之间的关系也有所不同[11]. 对于水环境质量空间变化特征的分析,以往研究多集中于不同尺度河岸缓冲带的影响和流域尺度的影响,对于流域在不同自然环境要素下响应关系的研究较少. 水生态功能区是流域水生态系统管理和水生生物多样性保护的重要单元,广泛应用于河流水体的生态管理[12]. 对同一水生态功能区而言,河流的水质通常呈现相似的趋势,大尺度空间要素的差异对水质的影响往往会随不同水生态功能区的特征而有所不同,忽略水生态空间的差异所产生的偏差可能会对研究结果产生影响. 基于已有研究的不足,该研究通过大范围的野外采样,筛选流域主要水环境要素,构建水质指数(WQI)作为水质指标,对浑太河流域不同水生态功能区水环境要素的空间分布及其与土地利用方式的关系进行研究,深入分析流域内不同水生态功能区土地利用对河流水质的影响,以期为流域水土资源可持续利用、水生态环境管理等提供科学依据.

1 材料与方法

1.1 研究区概况

浑太河流域位于我国东北部(122°05′E~125°17′E、40°40′N~42°10′N),由浑河和太子河2条独立的水系构成. 浑河发源于清源县湾甸子镇滚马岭山脚下,全长415 km,流域面积为1.14×104km2;太子河发源于新宾县红石砬子,全长413 km,流域面积为1.4×104km2. 两条河流在三岔河汇合后,汇入大辽河. 该流域属温带湿润-半湿润大陆性季风气候区,四季分明,最高气温出现在7—8月,最低气温出现在1—2月,年均降水量为718.3 mm. 浑太河流域以山地为主(占69.0%),植被覆盖率较高,其次为平原(占24.9%),丘陵最少(占6.1%).

浑太河流域是辽宁省乃至我国东北地区的经济核心,社会经济发展迅速,工业化和城镇化水平较高,导致大量工业废水和生活污水进入河流,致使河流水质和水生态系统健康严重受损[13-15]. 浑太河流域主要包括3个水生态功能二级区[16-18],其中,水生态Ⅰ区位于太子河上游,植被覆盖率高,人为干扰较小;水生态Ⅱ区位于浑河上游和太子河下游,植被覆盖率较生态Ⅰ区低;水生态Ⅲ区位于浑太河下游,主要以农业用地为主. 随着社会化进程的加快,浑太河流域水生态Ⅱ区和Ⅲ区淡水生态系统健康状况日趋下降,水生态系统健康保护已成为流域管理关注的重点[19-21].

1.2 采样点设置

为了解浑太河流域水质的空间分布特征,该研究于2009—2016年对全流域300个样点进行样品采集,包括浑河(H)62个样点、太子河(T)70个样点、太子河北支(TB)18个样点、太子河南支(TN)15个样点、小汤河(XTH)10个样点、细河(XH)27个样点、汤河(TH)35个样点、兰河(LH)22个样点、北沙河(BS)14个样点、南沙河(NS)7个样点、海城河(HCH)20个样点,其中,水生态Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区包括的采样点分别为133、85、82个. 采样点分布如图1所示.

图1 浑太河流域采样点及水生态功能区示意

1.3 样品的采集与分析

野外调研同时完成水化学和物理特征参数的监测. 水化学参数包括pH、电导率(EC)、总溶解性固体(TDS)、溶解氧(DO)、溶解性有机碳(DOC)、总氮(TN)、铵态氮(NH4+)、亚硝态氮(NO2-)、硝态氮(NO3-)、总磷(TP)、磷酸盐(PO43-)、溶解性盐离子(K+、Ca2+、Na+、Mg2+、Cl-、SO42-、HCO3-/CO32-)、化学需氧量(CODCr)、5日生化需氧量(BOD5)、溶解性硅(Si)和粪大肠杆菌(FC). 其中,pH、EC、TDS和DO采用多参数水质分析仪(YSI Incorporated,Yellow Springs,Ohio,美国)现场测定,其余指标通过现场采集3个1 L平行水样,带回实验室后参照《水和废水监测分析方法》(第4版)进行测定.

物理特征参数包括水温(T)、平均流速(V)、平均水深(D)和悬浮物(SS),其中,水温采用多参数水质分析仪现场测定,平均流速(于0.6倍水深处)和平均水深使用直读式流速仪(FP201,Global Water Instrumentation,美国)测定,悬浮物是通过将醋酸纤维滤膜置于103~105 ℃下烘干2 h后,利用称重法测定.

1.4 土地利用数据的获取

土地利用数据分别以2010年和2015年30 m×30 m精度的Landsat TM影像为数据源,在ERDAS 9.2软件下对遥感影像进行几何校正、影像拼接、影像截取等预处理,利用ArcGIS 10.1软件对遥感影像进行人机交互式解译,获取信息;同时,结合研究区地形特征及野外调查情况,按照中国科学院土地利用覆盖分类体系提取6类主要土地利用类型,分别为农业用地(AGR)、林地(FOR)、草地(GRA)、水域(WAT)、建设用地(BUI)和未利用地(BAR). 基于浑太河每个采样点的位置,以采样点为界,取采样点上游3 km,河两岸各1 km的范围作缓冲区,计算各采样点土地利用类型面积[22].

1.5 数据处理及分析

1.5.1数据分析方法

首先,对同一水生态功能区二级区中各采样点主要水环境指标取平均值进行统计分析,对于数据中超出平均值±3倍标准差范围的值作为异常值进行剔除;然后,对水环境要素进行主成分分析(Principal Component Analysis,PCA),筛选出影响浑太河流域水环境质量的主要环境要素,对筛选出的主要环境要素进行Spearman相关性分析,对相关性系数|r|>0.5的水环境要素仅保留其中之一. 进行Spearman分析时,除pH外,所有环境要素均进行lg(x+1)转换[23]. 为了研究不同水生态功能区主要环境要素的分布特征,对各主要环境要素进行单因素方差分析. 结果表明,不同水生态功能区方差为非齐次. 因此,该研究选用Kruskal-Wallis (K-W)非参数检验进行差异性分析. 各水生态功能区两两之间的差异性利用Mann-Whitney U检验,显著水平取p<0.05和p<0.01.

PCA通过R语言中的“ggplot2”程序包实现,Spearman相关性分析、多元线性回归、单因素方差分析、K-W非参数检验和Mann-Whitney U检验均在SPSS 19.0软件中完成.

1.5.2水质评价方法

水质指数(WQI)可以有效衡量水质总体状况,将多个水质参数转化为单个指标,反映水质差异[24-25],用于描述水质的总体情况,可以避免个别水质指标影响总体评价. 该研究采用“主成分分析+适当微调”的主客观赋值法确定指标权重. 首先,使用SPSS 19.0软件对各指标标准化值进行主成分分析,得到各指标的初步权重[26-27];然后,进行专家判别、文献和实地调研,对权重进行适当调整[14,28-29],各点位WQI值计算公式:

(1)

式中:n为水质参数的总数;Wi为通过“主成分分析+适当微调”计算得到的第i个参数的权重,所有参数的权重总和为1;Ci为第i个参数的标准化值[27]. 同时,结合《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)对水环境参数浓度进行划分. 各水质参数的权重和规范化值见表1.

表1 各水质参数的权重以及基于GB 3838—2012《地表水环境质量标准》的标准化因子

2 结果与分析

2.1 环境要素分析

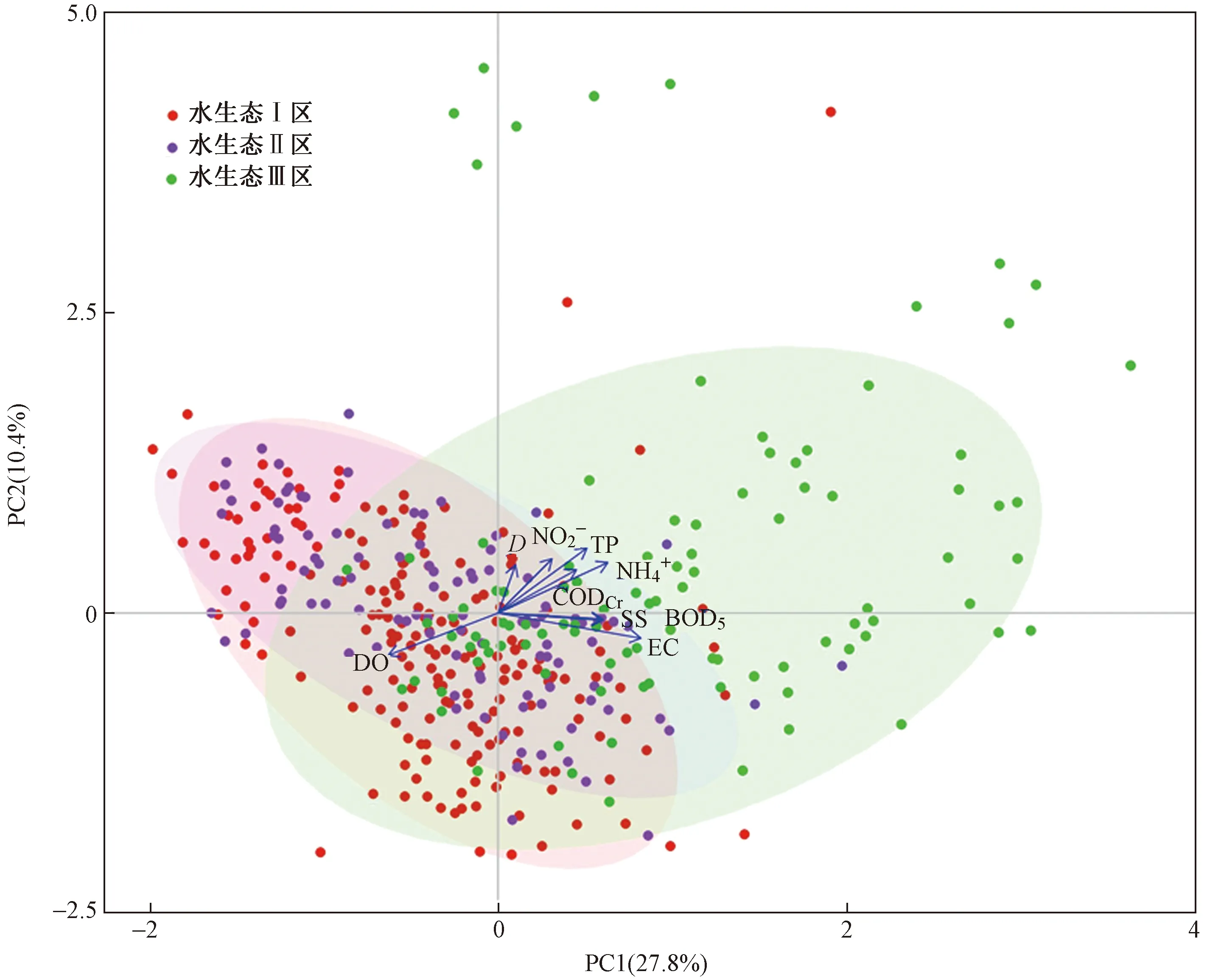

对浑太河流域26个环境要素进行PCA分析(见图2),研究发现第一主成分和第二主成分的解释率较高,分别为27.8%和10.4%,累积解释率为38.2%,因此保留与第一和第二主成分相关的环境变量进行分析. 由图3可见:对第一主成分有较大贡献的环境要素主要有EC以及TDS、DO、SS、K+、Na+、Ca2+、Cl-、SO42-、HCO3-、BOD5、CODCr、NH4+、NO2-、TP和Si浓度;对第二主成分具有较大贡献的环境要素主要包括D以及Mg2+、HCO3-、NO2-和TP浓度.T、V、pH以及FC、DOC、TN、NO3-和PO43-浓度的贡献较低,予以剔除.

注:DO表示溶解氧浓度,D表示平均水深,NO2-表示亚硝态氮浓度,CODCr表示化学需氧量浓度,TP表示总磷浓度,NH4+表示铵态氮浓度,BOD5表示5日生化需氧量浓度,EC表示电导率,SS表示悬浮物浓度.

图3 PCA各主成分载荷

通过对第一主成分和第二主成分贡献较大的16个环境要素进行Spearman相关分析(见表2)发现, EC与TDS、K+、Na+、Ca2+、Mg2+和SO42-浓度均呈显著相关(|r|>0.5). EC和TDS是衡量溶解性盐离子浓度的参数,当水体中无机盐离子浓度较低时,常采用EC对盐分进行表征[30],因此保留EC. DO浓度与Si浓度呈显著负相关,而DO浓度比Si浓度对第一主成分具有更高的解释率,故对Si浓度进行剔除. 最终,选用EC以及DO、SS、BOD5、CODCr和NH4+浓度进行后续分析.

表2 16个环境要素的Spearman相关性系数

2.2 不同水生态功能区主要环境要素的分布特征

K-W非参数检验结果表明(见图4),主要环境要素浓度在水生态Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区均呈现出显著差异(p<0.05),其中,EC以及SS、BOD5、CODCr和NH4+浓度在水生态Ⅰ区、Ⅱ区的平均值显著低于水生态Ⅲ区,DO的平均浓度高于水生态Ⅲ区.

注: 不同小写字母表示水环境要素在不同水生态区中存在显著差异(p<0.05).

浑太河流域水质指数结果(见图5)表明,3个水生态功能区的水质状况呈水生态Ⅰ区>水生态Ⅱ区>水生态Ⅲ区的特征. 水生态Ⅰ区、Ⅱ区和Ⅲ区的WQI平均值分别为86.80±6.47、85.57±6.69和72.92±13.75. 与水生态Ⅲ区相比,水生态Ⅰ区和Ⅱ区 的WQI值较高(p<0.01). 水生态Ⅰ区、Ⅱ区和Ⅲ区水质等级为好的样点占比分别为30.41%、21.70%和0.94%,等级为差的样点占比分别为9.28%、6.60%和53.77%.

图5 浑太河流域水生态功能区水质状况

2.3 土地利用状况

K-W非参数检验结果表明,不同水生态功能区之间的土地利用类型存在差异(见图6). 由图6可见:水生态Ⅰ区和Ⅱ区各采样点缓冲区的林地面积占比分别为55.88%和45.30%,高于水生态Ⅲ区(9.49%±2.16%);而农田面积占比则由水生态Ⅰ区和Ⅱ区中的38.75%~43.34%升至水生态Ⅲ区的54.79%,建设用地面积占比由水生态Ⅰ区和Ⅱ区中的3.50%~3.60%升至水生态Ⅲ区的17.98%.

图6 浑太河流域不同水生态功能区各样点土地利用类型占比

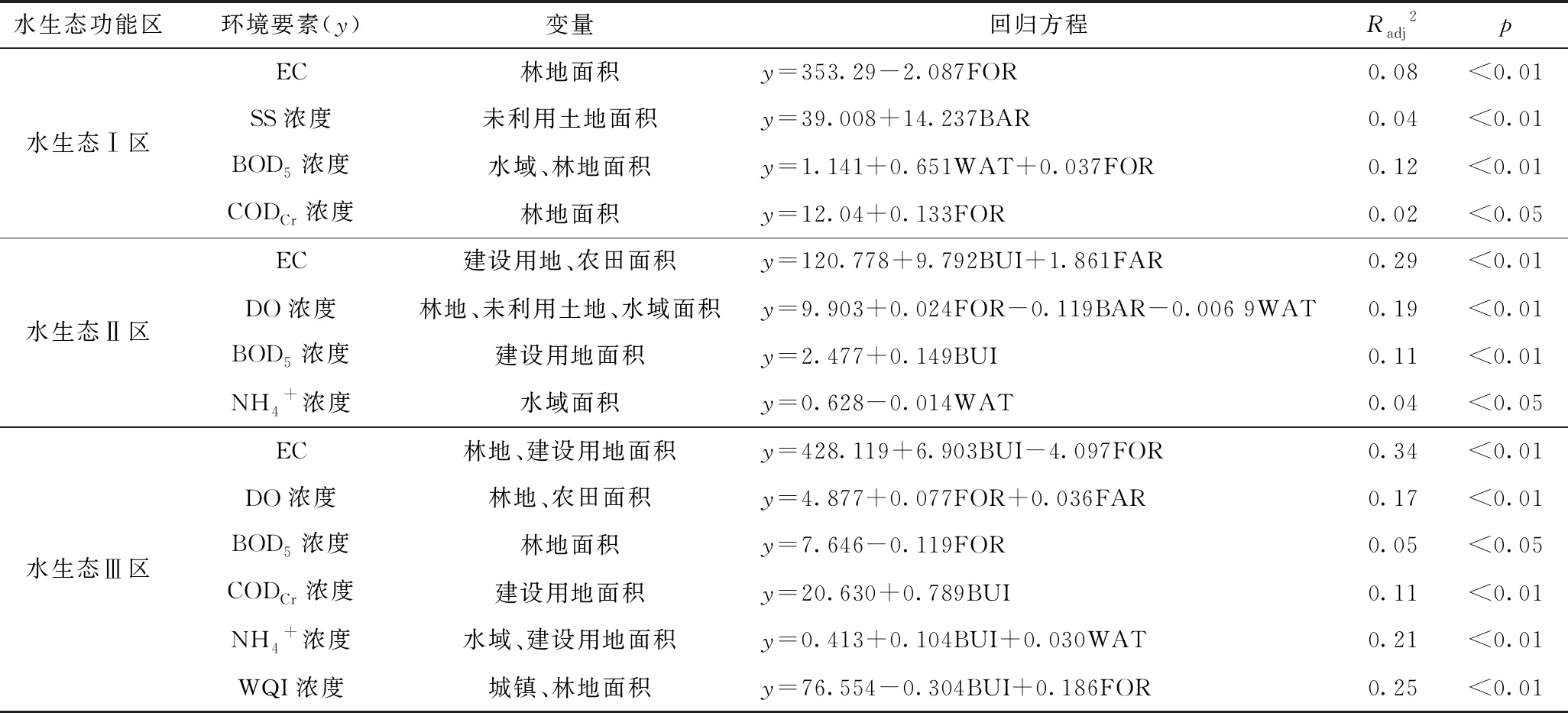

2.4 不同水生态功能区土地利用类型与主要环境要素的关系

Spearman相关分析和逐步线性回归模型表明,不同土地利用类型会对不同环境要素产生影响(见表3). 林地、建设用地是预测浑太河流域主要环境要素变化的主要土地利用类型. 由表3可见:水生态Ⅰ区 EC、SS、BOD5和CODCr4个环境要素可与土地利用类型建立多元回归方程,但解释率均较低;水生态Ⅱ区建设用地与农田对EC具有较好的解释〔调整后的R2(Radj2)=0.29〕,土地利用类型对DO、BOD5和NH4+浓度的解释率均较低;水生态Ⅲ区的土地利用类型对主要环境要素具有较高的解释率,其中林地和建设用地对EC具有较好的预测,随着林地面积的增加、建设用地面积的减少,EC逐渐降低(Radj2=0.34). 水域和建设用地对NH4+浓度具有较高的解释率,随着水域和建设用地面积的增加,NH4+浓度逐渐升高(Radj2=0.21). 此外,通过分析WQI与土地利用类型之间的关系发现,随着林地面积的增加,建设用地和水域面积逐渐减少,水生态Ⅲ区WQI逐渐升高(Radj2=0.25).

表3 土地利用类型与主要环境要素的多元逐步回归分析

3 讨论

土地利用可以综合反映人类活动对河流水质的影响,显著影响流域水质的空间分布异质性[31]. 该研究相关性和回归分析结果表明,浑太河流域不同水生态功能区土地利用与主要环境变量存在显著关系,符合“源-汇”理论,并且土地利用对河流水生态的影响在整个流域并不一致,二者的关系在不同水生态功能区有较大差异[17,32-33]. 在水生态Ⅲ区,建设用地和林地是对WQI具有显著影响的土地利用类型,而土地利用方式对水生态Ⅰ区和Ⅱ区的WQI均未产生显著影响. 水生态Ⅰ区和Ⅱ区森林覆盖率和生境多样性较高,人为干扰较少,林地面积占比分别高于80%和75%,1 km河岸缓冲区范围内林地面积占比分别为55%和45%以上(见表4). 林地在水体净化和缓解水质退化过程中起着重要作用,此外林地能够对环境污染物进行有效降解和吸附,阻止EC、SS和TP等通过地表径流进入水体[34-35]. 因此,林地面积占比较高的区域,WQI越高,水质越好. 水生态Ⅲ区的土地利用类型由水生态Ⅰ区、Ⅱ区以林地为主转变为以农田和建设用地为主. 与水生态Ⅰ区、Ⅱ区相比,水生态Ⅲ区受到的人类干扰较严重. 水生态Ⅲ区流经沈阳市、鞍山市等大型重工业城市,城市化程度较高,属于典型的城镇化河流,林地面积占比降至2.81%,建设用地面积和农田面积占比快速升高,在1 km 河岸缓冲区其占比分别升至17.98%和54.79%,成为主要的土地利用类型(见表4),水质状况也逐渐恶化[36-37]. 由此可见,水生态Ⅲ区河流的主要污染物是由城市地区工业废水和生活污水排放所致[3,38-39]. 研究[40-41]表明,工业废水和生活污水的大量排放能促进水体中营养物质CODCr、BOD5和NH4+等浓度的升高. 大量营养盐的输入导致WQI迅速降低,河流水质转变为Ⅴ类和劣Ⅴ类.

表4 浑太河流域不同水生态功能区土地利用类型的组成

土地利用类型对水质的影响具有尺度效应,由于空间数据多尺度格局和精度的差异,水质与土地利用的响应关系研究存在不确定性,在不同尺度得出的结果可能不同[5,33]. 因此,在后续研究中,将使用更长期的水质数据,从多空间尺度开展更加深入的分析和讨论,进一步突出空间尺度和时间跨度上的差异.

流域土地利用方式改变了河流水质和物理生境,进而对水生态系统产生影响[42],并且严重破坏水生态系统的结构和功能. 已有研究[17,32,42]指出,浑太河流域水生态Ⅰ区的水生态系统整体表现为健康,但随着外界人为干扰因素的增加,水体中的一些关键性水生生物受到损伤,导致水生态Ⅲ区健康状况整体下降,一般及以下等级样点占比高于90%. 这主要与不同水生态功能区土地利用类型、人为干扰程度等密切相关,从而直接或间接影响水生态系统健康. 因此,从流域土地利用开发的角度科学探索其与水环境要素之间的关系具有一定的科学意义. 以上分析表明,水生态Ⅰ区和Ⅱ区仍需维持现有的植被覆盖率,水生态Ⅲ区应积极开展水生态修复,加强林地的种植与恢复,特别是增强河滨岸带缓冲区的建设,其作为陆地生态系统和水生生态系统的过渡地带,可以有效缓冲或减轻人类活动和自然过程对保护目标的干扰.

4 结论

a) 浑太河流域3个不同水生态功能区主要水环境要素存在显著差异. 电导率、溶解氧、悬浮物、5日生化需氧量、化学需氧量和铵态氮是影响浑太河流域水质状况的主要环境要素.

b) 浑太河流域3个不同水生态功能区水质状况存在显著差异. 水质状况呈水生态Ⅰ区>水生态Ⅱ区>水生态Ⅲ区的特征,水生态Ⅰ区和水生态Ⅱ区的WQI较高,等级为好的样点占比分别为30.41%和21.70%;相反,水生态Ⅲ区WQI较低,等级为好的样点占比仅为0.94%.

c) 导致浑太河流域水质下降的土地利用类型主要是建设用地. 水生态Ⅰ区和Ⅱ区以林地为主,土地利用对WQI没有显著影响;随着建设用地面积的快速增加和林地面积的大幅降低,水生态Ⅲ区水质显著下降. 因此,亟需对水生态Ⅲ区进行生态修复.