基于MSPA和电路理论的南宁市国土空间生态网络优化研究

宁琦,朱梓铭,覃盟琳*,史倩倩,宋苑震

(1.广西国土资源规划设计集团有限公司,广西 南宁 530022;2.广西大学 土木建筑工程学院,广西 南宁 530004;3.广西大学 人居环境设计研究中心,广西 南宁 530004)

0 引言

社会经济的不断发展与城镇化进程的持续推进导致了国土空间良好生境区域面积的减少,极大程度地削减了自然景观基质面的服务供给能力[1]。同时,高强度的国土空间开发建设活动使区域土地景观斑块孤岛化现象日益严重[2],伴随多个景观斑块连通性的下降,一并阻碍着物种空间自由迁徙运动和正常景观生态流通过程的进行[3]。国土空间规划背景下,山水林田湖草生命共同体理念的提出促使城市规划与国土空间开发保护活动不断强调尊重自然本底和生态文明建设[4-5],构建生态安全格局与生态网络等规划措施已被广泛提出用来恢复破碎生境斑块之间的连接[6],以此维持国土空间生态安全格局的稳定与可持续,构建出一个人与自然和谐相处的国土空间格局[7]。

生态网络的构建强调结构或功能[8]。近年来,以结构连通为主题的形态学空间格局分析方法[9](morphological spatial pattern analysis,MSPA)被重点运用于生态网络的分析,其单独依靠土地利用数据区分目标和其他自然生态要素,采用二进制图法图像处理输出多个景观模式类别,对逐年景观变化的分析较为方便[10]。在国外,MSPA最早被CLERICI等[11]学者用来确定欧洲区域内的结构性河岸走廊,以便于维护和管理目标生境维护景观连通性所需的特殊模式;在国内,邱瑶等[9]较早用于构建城市绿色基础设施网络,为城市绿地系统规划提供了足够的理论依据。另一方面,电路理论通过对电阻、电流、电导率和电压等物理量赋予不同的生态意义[12],被逐步运用于生态网络的识别[13]。电路理论结合了随机迁移理论和图论的优点,在一定程度上解决了以往构建生态网络所使用的最小费用路径方法(least-cost path method,LCP)不能明确廊道具体范围和关键区域的局限性[14-15]。在国外,该理论最早被MCRAE等[16]应用到景观生态学领域识别生态廊道和生态关键节点,在国内主要被彭建等[17]用于确定指导生物生境保护和景观连通性评价的生态安全模式。

目前,使用MSPA方法的研究主要集中在景观结构要素的识别及其时空格局演变[18],弱于生境中能量流、物质流等生态功能流通性的辨识。另一方面,电路理论的研究虽在物种迁徙廊道设计和景观遗传学研究中被广泛运用,但往往仅能考虑单一类型生境的连通性[19],难以反馈全区域实际生态状况。因此,统筹MSPA与电路理论可以综合景观结构与功能实际,更科学地表征生态网络并进行开发保护政策的实施落地。为此,本文以现行国土空间规划重要试点城市南宁市为例,采用MSPA与电路理论相结合的方法,定量评价并科学确定了生态源区,从而构建出长时间序列演进下(2000年、2010年和2020年)的生态网络。随即,对构建结果的演变情况进行了对比分析,最终以2020年生态网络格局为底图基础,提出科学的、可行性高的优化方向与策略。本文意为研究区内生态网络的规划建设与国土空间开发保护格局优化提供一套科学的分析框架,实现研究区自然生态系统的整体修复与功能综合提升,且对其他类似区域生态网络的规划和优化提供借鉴。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

文章选取南宁市市域部分作为主要研究区域,共计26 058.290 km2,以实现南宁市域生态、农业、城镇全域国土空间管控的覆盖。研究区囊括兴宁、青秀、江南、西乡塘、良庆、邕宁、武鸣7个市辖区,以及横县、宾阳、上林、隆安、马山5县,均介于东经107°45′~108°51′,北纬22°13′~23°32′之间,属亚热带季风区。研究区内部地势多平坦,中北部有大起伏山地大明山,主峰龙头山高程1 632.28 m,是广西中西部的最高点(图1)。

图1 南宁市行政区位与地理高程图

1.2 数据来源

文章主要选取南宁市3个时期(2000年、2010年和2020年)的土地利用作为基础数据,来源为Globe30Land30全球地理信息公共产品(http://www.globallandcover.com/)。根据研究情况和主要目的,将研究区土地利用分为耕地、林地、草地、灌木地、湿地、水体和人造地表7种类型,栅格大小设置为30 m。

2 研究技术路线与方法

2.1 技术路线

本文基于MSPA和电路理论,主要进行南宁市2000年、2010年和2020年生态网络的构建和演化规律研究,主要有4项技术步骤:①确定和提取目标土地利用类型,利用Guidos软件对数据进行MSPA分析并提取7个模式类;②确定一定量的核心斑块作为源区,并对其进行连通性分析;③根据电路理论,构建电阻表面并输出累积电流密度图,随后根据分区模型提取关键廊道和夹点区域;④分析南宁市2000—2020年间国土空间生态网络的演变规律并提出优化策略。

2.2 基于MSPA的生态源地分析

2.2.1 景观分类与生态源地提取方法

本文利用MSPA进行南宁市景观分类与生态源地提取。MSPA基于二进制派生二元图以进行像素几何的描述与斑块关联,主要依据土地利用区分前景(林地、草地等自然生态要素)和背景(非自然生态要素),最终将前景要素分类识别成核心区、孤岛区、环岛区、桥接区、孔隙区、边缘区和支线7种模式(图2)。借助Guidos软件,导入以林地为分析前景的GeoTIFF二值栅格数据文件,采用八邻域30 m边缘宽度进行MSPA分析,最终得到互不重叠且具备不同生态学含义的7类景观(表1)。拟提取面积大于50 km2的核心区作为生态源地,并对3个年份的南宁市生态源地时空格局演变进行定量评价,以确定维护生态网络中结构连通性所需的特殊模式。

图2 二进制输入掩码派生的MSPA前景和背景模式分类概述

表1 MSPA的景观类型及其生态学含义

2.2.2 连通性指数分析法

连通性指数分析法依托Conefor2.6软件包,常用基于拓扑空间(图论)的整体连通度指数(integral index of connectivity,IIC)和可能连通度指数(probability of connectivity,PC)来量化生境区域和区域间维持或改善景观连通性的相对重要性[20],以评估生境和土地利用变化对连通性的影响[21]。本文借助Conefor2.6,根据南宁市地物历史和现状影像将源地连通距离阈值(distance threshold,DT)设置为2 500 m,源地连通概率(correspond to probability,CP)设置为0.5,分别计算源地斑块的IIC与PC,最终引入斑块重要性指数[13]dI,均分权重以统筹区域景观中dIIC与dPC两项连通性指数,定量分析南宁市2000—2020年生态源地演变的景观模式和功能性规律。计算公式为

(1)

(2)

dI=0.5dIIC+0.5dPC,

(3)

式中,dIIC为区域景观整体连通性指数;dPC为区域景观可能连通性指数;dI为区域景观斑块重要性指数;Ae为区域景观总面积;n为景观面e中的斑块总量;Ai、Aj为生境斑块i和j的面积;Cij为生境斑块i和j在最短路径下的连接总量;Pij*为生境斑块i和j之间的最大连通概率。

2.3 基于电路理论的生态网络分析

2.3.1 利用MCR模型生成电阻表面

生态网络构建的基础为景观阻力面,能够综合表征区域景观中物质和能量的流动情况。运用电路理论创建的景观阻力面即为电阻表面,是后续输出区域景观累积电流密度图的基准要素面[18]。本文运用最小累积阻力模型(minimum cumulative resistance,MCR),区分土地利用类型作为电阻表面阻抗因子的赋值依据(表2),根据不同土地利用对生境物种迁徙选择的差异影响计算生态源地向外扩张的累积耗费电阻[22],进而构建电阻表面,计算公式为

表2 不同土地利用类型的基准电阻值

(4)

式中,RMC为生态源斑块j扩散至某点的最小累积电阻值;Dij为生物从源地栅格j到空间某一点所穿越的景观基面i空间距离;Ri为基面i对生态过程或物种运动的基本电阻系数。

2.3.2 利用电路理论构建生态网络

电路理论将连通性评价模型中的“随机游走理论”与行为生态学联系起来,在预测物种随机迁徙路径和种群扩散概率方面表现突出[4]。如图3所示,物种(随机游走者)在通过节点(a、b、c、d)时,会根据电阻的大小调整具体路径或发生MA、MB、MC等多种转线行为。与电路理论中的欧姆定律类似,物种在初始节点a与目标节点d中的通行能力与两者之间的路径多样性(即通行概率)呈正比,与a、d间的阻抗呈反比,表达式为

图3 基于电路理论的物种随机游走方式与栅格数据结构表达

I=U/R,

(5)

式中,I为电流;U为电压;R为电阻;其对应的景观生态学含义见表3。

表3 电路理论对应的景观名词及其生态学含义

本文基于电路理论,借助Circuitscape软件进行南宁市3个年份的生态网络的构建与重要性计算,输出代表景观连通性程度的电流密度图。随后运用Linkage Mapper中的Linkage Pathways功能生成源地之间承载生态流与能量流的低阻力生态通道,形成总体的、潜在的生态网络格局。最后基于最小化边际损失原则(principle of minimizing marginal loss,PMML)与附加效益函数去除规则(the additional benefit function,ABF),采用分区模型(zonation model,ZM)对生成的电流密度图进行像素级排序[23],遴选分区模型排名前10 %的栅格像元作为生态网络中的关键走廊区域,最终形成关键的生态网络格局并进行分析。

2.3.3 利用电流密度识别重要夹点

借助Circuitscape软件生成的电流密度,在景观生态学中可定义为物种通过某一像元要素的频率或某一像元要素所经物种的丰富度,其值与物种通过该区域内的可能性与选择频率呈正比,可以用来识别生态网络中的“夹点”地带(即高电流密度区)[24]。本文根据南宁市地物历史和现状影像,运用Linkage Mapper中的Pinchpoint Mapper功能,赋予每个源地节点1 A的电流值并设置廊道成本加权宽度为10 000 m,最后选择“all to one”模式进行迭代运算,遴选电流密度大、处于廊道瓶颈点与窄点地带且具有较强不可替代性的斑块作为夹点[23]。

3 结果与分析

3.1 土地利用与MSPA景观要素提取结果

土地利用方面,2000—2020年南宁市域耕地呈现从荒地开垦、耕地增加到耕地建设、稳定减少的趋势,林地则逐年减少,代表研究区域内“绿色景观”资源的持续衰退。除水体与人造地表(即建设用地)面积逐年上升外,草地、灌木林地、湿地面积不断下降。其中,人造地表的增加最为稳定和显著,主要由占用的农田和部分林地转换组成,对研究区的中南部景观要素的集聚影响较大(图4)。

图4 南宁市2000—2020年土地利用类型分布与面积变化

MSPA景观模式方面,作为生态源地候选区的核心区在7类前景景观中占地最大,面积均在10 000 km2左右,占比82.59 %~83.04 %;受边缘效应影响的边缘区和孔隙区在除去核心区的前景要素中占地面积最大,多位于100~1 000 km2,占比分别在10.16 %~10.38 %、2.88 %~2.96 %;支线使得走廊连接中断,面积位居第四,占1.51 %~1.62 %;连接景观走廊的桥接区与有着孤立斑块特征的孤岛区、环岛区面积居于末三位,占比均处1.20 %以下。从图5可以看出,面积变化上,除2010—2020年间核心区面积有小幅度增长外,其余景观要素面积均稳定下降,这与2000—2020年间林地的减少紧密相关,而在空间分布上,重要的核心区以区块形式分布在研究区的中部和北部,是物种良好的栖息地。西部核心区相对较少,分布较为分散,造成东西景观衔接的困难。

图5 南宁市2000—2020年MSPA景观分布与面积变化

3.2 生态网络构建结果与演变分析

3.2.1 生态源地分布与变化规律

基于3.1中得出的MSPA 7种景观模式,遴选面积大于50 km2的核心区做为生态源地,共计13处。如图6显示,这些区域主要是大型生态斑块,如大明山水源涵养与生物多样性保护区、武鸣-隆安岩溶山地与生物多样性保护区、桂西南岩溶山地与生物多样性保护区、马山-上林红水河流域岩溶山地水土保持生态保护区这些能够有效储存能源和生物所必需营养物质的生境。这13个源区以块状和条状的形式集中在研究区的中部,南部生态源区空间分散且多狭小,东西部源区也较为独立,连通存在较大困难。

图6 南宁市2000—2020年生态源地分布与演变

南宁市2000—2020年生态源地斑块重要性指数dI与面积变化情况见表4。由表4可以明显看出,源地1在南宁市总体生态源地格局中占据中心与主导位置,斑块重要性指数dI接近其余斑块的4~1 000倍,面积是其余斑块的3~30倍。与2000年相比,源地1的面积有所下降,但斑块重要性指数dI在2020年达到顶峰,体现此生境区域的不可替代。此外,具有显著变化的生态源地有源地2、3、7、8、10、12和13:源地2和13产生了较大变化,源地2在2020年由于景观的断裂,由一块源地分裂形成子源地2.a(dI为11.987,面积为287.447 km2)和子源地2.b(dI为1.806,面积为414.947 km2),源地13由于内部变化和面积缩小,难以继续成为具有足够生境质量和供给能力的生态源地;其余源地由于内部景观与相对面积的的变化,使之斑块重要性产生了足够大的变化。总体来看,源地格局始终以源地1为核心,西部与南部的源地重要性一直处于尾端,面积过小会导致生境斑块难以支撑区域内和周围的能量循环,从而丧失作为生态源地的资格。

表4 南宁市2000—2020年生态源地dI与面积变化

3.2.2 生态网络构建与演变

生态网络的构建需从电流密度图中提取高值像元进行组织。图7显示了不同时间节点的南宁市累积电流密度图,明显看出,研究区中部和西部的走廊数量很少,不能为区域物种提供足够的迁移途径。南部地区走廊数量较多且从2000年到2020年质量不断增强,东南角落地区由于源地13的丢失,导致廊道断裂和质量的恶化,原有支廊消失,主廊宽度和面积全方位减小。同时,2000—2020年间,南宁市域部分平均电流值持续上升,而最大电流值也在2020年达到最大,表征区域内景观连通能力有所上升,并在2020年达到最佳状态。

表5 南宁市2000—2020年电流值变化

图7 南宁市2000—2020年累积电流值变化

采用分区模型对廊道在生态网络中的重要性进行排序,确定研究区关键走廊区域共15条,图8中显示即生态网络的关键主廊。自2000年以来,研究区西部、背部和东南部地区主要走廊变化较为突出,由于部分源地形状的变化,相同源地之间的廊道发生了完全的变迁。结合图7累计电流值判断廊道宽度,可知:西北部地区关键走廊宽度最大,连通性极佳;南部地区大部分关键走廊都很窄很短,分布较为密集,易断裂,总体景观连通性有待增加,需要判断好生态夹点地区,以保持生境的连通和源地斑块的良好发展。

图8 南宁市2000—2020年关键廊道提取结果与网络构建

3.3 夹点识别结果与生态网络优化

3.3.1 夹点识别结果

生态夹点不仅代表高质量的生境连接处,同时也是易断裂、强保护和需重点维育的对象。图9显示南宁市2000—2020年夹点识别结果,可判断夹点区域主要分布在研究区西北和西南地区。西部夹点多且较集中,东部夹点区域少,连通性较差。结合实际影像可判断西部夹点分布在桂西南岩溶山地与生物多样性保护区和武鸣-隆安岩溶山地与生物多样性保护区之间,是区域生态维育和水土保持集中地带,生态保护体系较为完善,景观连接性好。2000—2020年间,西部夹点经历了先变小后变大的过程,这与该期间南宁市从重开发到重保护的国土空间规划理念转变密切相关,也代表着当地从农业发展向生态退耕的变化使生态安全从低转高。

图9 南宁市2000—2020年夹点识别结果

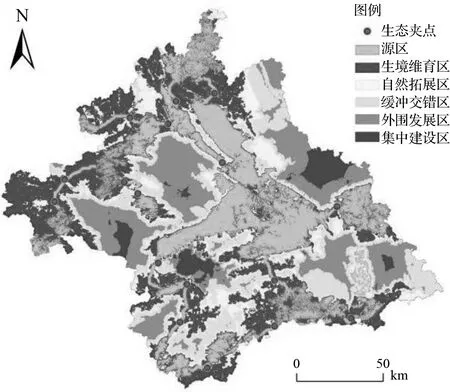

3.3.2 生态网络格局确立与优化

通过电流密度与提取出的关键廊道综合确立生态网络格局。以2020年为分析时间点,划分源区、生境维育区、自然拓展区、缓冲交错区、外围发展区和集中建设区6类主要区域为格局内容。其中,源区包括生态源地和关键走廊,同时也囊括夹点区域,是生态网络格局的最核心区域,可以单独提取作为国土空间开发保护格局规划的生态基地图层;生境维育区是标准化最低成本走廊的低值区,是环绕源区对其进行生境保护和生态维育的缓冲带;自然拓展区是标准化最低成本走廊的高值区,代表物种自由迁徙的最外围区域,是保障高质量生境区域内物质和能量流稳定流通的保障区;缓冲交错区代表生境区和建设区的隔离,是城镇外围发展区和集中建设区的外围自然缓冲带,也是国土空间开发保护格局中的留白地带,是南宁市国土空间范围内的储备带。表6显示这六类区域的面积和所占比例,以生境维育区占地最大,城镇集中建设区占地最小,源区和生境维育区总计共占市域面积的一半,表征南宁市丰富的自然储备和生境供给能力。图10是最终生态网络格局区划结果与优化方向,可以确定的是,南宁市生态网络格局的优化方向主要集中于生态源斑块-生态廊-生态网-生态格局-生态夹点这一系列。斑-廊串联生态节点与生态廊道,是组建斑-网的基础,是组建总体格局的前提,夹点镶嵌在生态源区与廊道中间,“人工加点”将是优化网络节点的重要方向。斑-网中,源区进一步划分为山区生态斑块、农区生态斑块、丘陵生态斑块、城市生态斑块等将有助于进一步细化生态网络格局,以确保规划与开发的精准落地;斑-廊中,河湖有必要作为单独的生境斑块进行维育,以串接生态核心区的生态廊道对河湖水系进行圈置是进一步提升生境格局的优化策略;总体格局与分区中,分离生物、半自然、纯自然等生境分区将有助于生态网络格局差异化管理与保护;夹点安置中,围绕既有夹点进行细小人工夹点的增置将形成集群效应,进一步巩固夹点的稳定。

表6 南宁市2020年生态网络格局构建结果

图10 南宁市2020年生态网络格局构建与优化方向

4 结论

本文以南宁市为研究区,结合MSPA和电路理论构建了南宁市2000—2020年的国土空间生态网络,为进行国土空间开发保护格局规划、国土综合整治与生态修复等提供了强有力的基础生态格局。同时,还确定了2020年生态网络优化的重要夹点,探讨了夹点区域对整体生态网络优化的重要性和总体格局的优化方向。研究具有以下结论:

① 从2000年到2020年,南宁市市域南部关键走廊较为密集但质量、等级均较低,连接南部地区到中部和北部地区的关键走廊仍然很少,东西部廊道的连接一直是薄弱点,这些情况都不能保证整个研究区良好的连通性。

② 研究时间段期间,最大电流密度和平均电流密度都显著增加,但现有走廊几乎无法保持东西部之间的牢固联系,识别出的夹点区域是扣紧走廊连接的关键纽带,保护好既有夹点是未来进行东西部、南北方走廊进一步稳固的前提。

③ 以2020年为时间点,最终确立了源区、生境维育区、自然拓展区、缓冲交错区、外围发展区和集中建设区这6类区域为主要的生态网络格局内容。南宁市生态网络未来的优化方向集中在源区和源区内嵌置的夹点区,厘清6类区域的交错关系并进行局部调整是优化总体生态网络格局的必要步骤。