“双循环”格局下中国企业的有效应对战略:阴阳平衡视角

李平 丁威旭

“双循环”格局

由于国际大环境复杂多变,当今世界正经历百年未有之大变局。中美贸易摩擦升级,国际新冠疫情的情况依然严重,导致国际交流受阻。在中央全面深化改革委员会第十五次会议上,习近平总书记强调“加快形成以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局”。2001年底,中国正式加入WTO, 至今正好20年,已经深度融入世界经济主流体系。赫尔曼·西蒙与杨一安在《隐形冠军——未来全球化的先锋》一书中指出,2030年世界经济局势将是美国、中国、欧盟三足鼎立格局,因此中国将成为世界经济的核心力量之一。与世界几乎所有国家一样(朝鲜等个别国家除外),尤其是所有WTO成员国,中国自改革开放以来一直实施国内国际“双循环”战略,即国内循环与国际循环兼顾并举。这一长期国策不会发生改变,而唯一变化的是两者的平衡比例,即明确今后将以国内循环为主、国际循环为辅。

我们认为,国内循环为主/国际循环为辅的“双循环”战略是正确有效的政策。其实这一政策也是几乎所有国家采用的基本国策,区别仅仅在于是否以内循环为主。我们知道,对外贸易依存度(进出口总额所占国内生产总值的百分比, trade/GDP ratio)是衡量一国依赖国际市场的核心指标,也是衡量一国对外开放程度的重要指标。我们认为,双循环平衡比例可用对外贸易依存度(进出口总额所占国内生产总值的百分比, trade/ GDP ratio)加以衡量:如果对外贸易依存度低于100%,就是以内循环为主;如果超过100%,就是以外循环为主。特别需要指出,“双循环”格局符合“逆全球化”或“新全球化”的大趋势,以此调整修正以前全球化-本地化两者关系的失衡。

在对外开放早期,中国对外贸易依存度从80年代的20%增长到90年代的40%左右。加入WTO后,中国对外贸易依存度日益增长,于2006年达到67%的顶峰,此后慢慢回落;2011年降至50%,最近几年更低至30%左右。这说明近些年我国内需市场开始发力,导致我国经济对国际市场的依赖程度逐年降低。一般而言,小国或地区的对外贸易依存度相对较高,常常超过百分之百,最高甚至达到300%以上(例如卢森堡、中国香港、新加坡)。这些国家与地区具有特殊性,即转口贸易比例很高,因此对外贸易额远远超过GDP。然而,一般大国则没有太高的对外贸易依存度,包括中国、美国、日本,居于25%-40%之间;欧洲大国大体处于60%左右,包括英国、法国、意大利、西班牙等国,但德国例外(高达接近90%)。德国对外贸易依存度在过去几十年不断增长,70年代约在30%左右,80年代达到40%左右,2000年超过60%,2008年超过80%。因此,我们认为,中国自改革开放以来一直实施国内国际“双循环”战略,并始终以内循环为主,外循环为辅。

對于中国经济来说,对外贸易依存度的高与低各有利弊。随着依存度的提高,中国在国际贸易中的影响力也随之提高。但是,随之而来的挑战也越来越大,贸易摩擦等问题也会对国家经济安全造成不小影响。清华大学公共管理学院江小涓等指出,中国经济发展在过去多年,正是采用国内循环与国际循环双轮驱动,而外循环发挥重要作用也是中国增长表现优异的重要解释因素。然而,现在各方面条件都发生了显著变化,加大内循环比例,即进一步降低中国对外贸易依存度,也是大势所趋和必然选择。

说起来容易,做起来难。在宏观层面上,不少经济学家对以内循环为主的“双循环”格局做了深层次的解读和剖析。全国政协副主席经济学家辜胜阻提出“双循环”格局具有的三层逻辑,即有内有外、以内为主、内外联动。这不难理解,也是一般常识。世界几乎所有国家(朝鲜等个别国家除外)都采用内外“双循环”格局,而大国基本上也以内循环为主,外循环为辅。毫不例外,我国也一直都在积极采用“双循环”格局,并以内循环为主,但其转变在于进一步降低外循环的比例,即进一步降低中国对外贸易依存度。然而,在国际形势日趋复杂的今天,中国经济发展的难点不在于是否应该采用内外双循环体系,也不在于是否需要以内循环为主,这些已有共识。真正难点则是在于如何降低中国对外贸易依存度,以及降到什么程度为佳,而更为重要的是如何有效促进内外循环之间的良性互动。这些就是如何实现以内循环为主的“双循环”的重大问题,而此文正是为此提供初步解答。

“双循环”格局的阴阳平衡

思维方式从“非此即彼”转向“阴阳平衡”

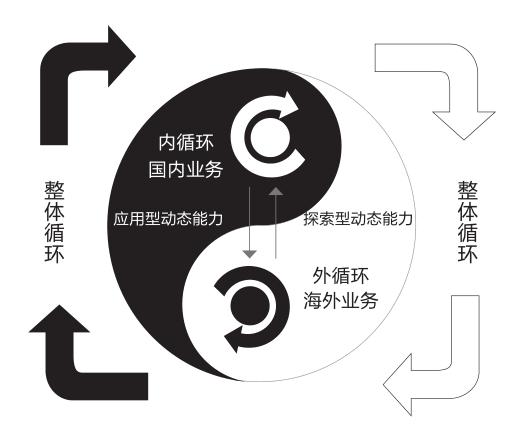

古希腊哲学家亚里士多德的逻辑是“非此即彼”,这种思维方式在很长一段时间影响西方的管理,泰勒的科学管理就是一个典型例子。“非此即彼,非黑即白”的思路是简单高效的,在很长一段时间影响决策者。我们认为,“双循环”绝对不是让中国企业只能二者选其一。因此,亚里士多德的“非此即彼”逻辑与我国“双循环”方针大相径庭。前文提及,经济学家辜胜阻提出的“双循环”新发展格局具有三层逻辑的第一点就是有内有外。这点与西方“非此即彼”这种二分法的哲学思想不同。我们认为,指导国内国际“双循环”的方针可以从中国传统道家阴阳平衡思维方式中获得洞见。如果把国内和国际看成太极的两仪(见图1),国内循环与国际循环构成“双循环”整体动态格局的两大要素。

如图1, 以内为主的“双循环”逻辑凸显内循环是“双循环”整体动态格局的主轮,而国际外循环则是副轮。这一整体动态格局可能产生四种具体形态。

在内外循环两者取得各自内部良性循环的条件下,主副两轮之间互动协调高度顺畅,朝向同一方向同步驱动,以此达成内外双循环之间整体且动态的平衡发展,即两者之间的良性大循环。这种情况是“双循环”的最佳状态。

在内外循环两者无法取得各自内部良性循环的条件下,主副两轮之间互动协调高度困难,朝向不同方向异步驱动,以此导致内外双循环之间部分且静态的非平衡发展,即两者之间的恶性大循环。这种情况是“双循环”的最坏状态。

虽然内外循环两者无法取得各自内部良性循环,主副两轮之间互动协调高度顺畅,朝向同一方向同步驱动,以此达成内外双循环之间整体且动态的平衡发展。这种情况是“双循环”的次佳状态。

虽然内外循环两者取得各自内部良性循环,主副两轮之间互动协调高度困难,朝向不同方向异步驱动,以此导致内外双循环之间部分且静态的非平衡发展。这种情况是“双循环”的次坏状态。

图1“阴阳平衡”思维方式指导下的双循环整体动态布局

不言而喻,我们应该尽最大努力争取达到“双循环”的最佳状态,避免导致“双循环”的最坏状态。如果不能取得“双循环”的最佳状态,我们至少需要达到“双循环”的次佳状态,而避免“双循环”的次坏与最坏状态。

建构“双循环”格局的总体原则

采用阴阳平衡思路作为建构“双循环”格局的总体原则,“双循环“良性互动的关键在于两大子循环之间的整体平衡与动态平衡。需要指出,阴阳平衡具有三大机制,即非对称、相互转化、非线性。第一,非对称性是指悖论对立要素双方的有效平衡需要根据具体目的将两大要素其中一方选择作为主导要素,另一方则为辅助要素,而需要避免两者不分主次,成为同等重要。第二,相互转化是指悖论对立要素双方的有效平衡需要根据具体情境条件的动态变化而进行相应调节;该调节具有两种情况:一是在“度”或拐点以内的调节不会发生朝对立面转化;二是在超越“度”或拐点以外的调节必然发生向对立面的转化。第三,非线性是指悖论对立要素双方的有效平衡需要根据具体情境条件建构整体结构中两大要素主次比例的有效范围,即每一要素所占比例不能太高,也不能太低。具体而言,主导要素在整体结构中所占比例不能太高,而辅助要素在整体结构中所占比例也不能太低。目前研究表明,有效比例一般在80/20,70/30与60/40之间,即主导要素最高不应超过80%,但也不要低于60%;辅助要素最低不应低于20%,但也不要高于40%。这些正是“度”或拐点的关键范围。

将以上阴阳平衡三大机制应用于“双循环”格局,我们可以推出以下具体原则。第一,对于大国,一般以内循环为主(其对外贸易依存度低于100%),但小国则一般以外循环为主(其对外贸易依存度超过100%)。第二,内外循环两者的动态调节必然产生,而在一定情境条件下则可以相互转化。第三,内循环为主没错,但不能过度,依然需要外循环补充,否则无法平衡,无法产生良性互动。我们大胆预测,一般大国的对外贸易依存度最好居于20%-80%之间(例如中国、美国、日本居于25%-40%之间——由于中国还是发展中国家,需要外循环的有效辅助,中国对外贸易依存度应该比美国和日本更高,在近期可能以40%或更高为佳”;欧洲大国大体处于60%左右,但德国例外——可能需要调节至低于80%)。

“双循环”格局的宏观政策

在宏观政策层面上,国务院副总理刘鹤在《人民日报》发表署名文章,详解加快构建以国内大循环为主的“双循环”总体格局的实施路径,特别强调推动科技创新,推动供给创造,推动金融,推动新型城镇化和城乡区域协调发展,推动扩大就业和提高收入水平,推动更高水平的对外开放。蒲实发表在《学习时报》的《双循环格局要着力抓好国内大循环》一文表明,立足国内大循环,要把满足国内需求作为发展的出发点和落脚点,而加快构建完整的内需体系则是构建国内国际双循环相互促进的新发展格局的重要基础,并在此基础上取得国内国际供给需求良性循环。

此外,在2021年中国首席经济学家年会上,经济学家程实强调说“中国未来通过内循环打造自己内部全新的产业链和价值链,然后实现以链入链,进入到外循环的状态。我们要在研发设计领域培养科创头雁,在品牌营销领域培养国货潮牌,加工制造领域强调隐性冠军。” 由此可见,宏观政策层面的整体思路符合阴阳平衡思维方式,以此确保未来经济发展以内外“双循环”兼顾并进。这正是“阴阳平衡”思维方式下的双循环整体动态格局的宏观政策。

然而,落实到中微观层面上,中国企业,特别是国际化程度较高的中国企业,如何应对以内循环为主的“双循环”格局,在思维方式上从 “非此即彼”转向“阴阳平衡”呢?可以采取什么具体战略顺应以内循环为主的“双循环”格局并赢得竞争优势呢?有什么案例可以借鉴呢?

动态能力助力中国企业应对“双循环”格局

对于国际化程度较高的中国企业而言,国内市场和国际市场是企业层面“双循环”的两个板块。随着中美贸易局势的紧张,以及对华关税的增加,对某些中国特定企业进行贸易制裁等因素致使中国企业国际化受到很大冲击。国际环境的发展日趋进入VUCA情况,即突变性、不确定性、复杂性、模糊性。美国战略学家大卫·梯斯曾多次强调不确定性与风险的本质区别。梯斯指出不确定性问题很多时候是“无法预知”,很难用处理风险问题(已知概率)的方法来处理。为此,梯斯特别强调企业动态能力的重要性,即企业感知与实现涌现机会的能力。梯斯等众多管理学者不断强调,在VUCA环境下,企业尤其需要强有力的动态能力。

图2 中国国际化企业的“双循环”之路

加州大学伯克利分校另一位教授亨利·切斯布鲁夫以其“开放式创新”理论著名。他同样提到内部和外部两大板块的互动与平衡,并指出,“为了促进组织内部的创新,需要有意且积极活用内部和外部技术及创意等資源的流动,其结果是增加将组织内部创新扩展至组织外部的市场机会。” 在以前文章中(详见2019年12月《清华管理评论》),我们从中国本土视角扩展梯斯的动态能力理论,将动态能力进一步划分为探索型突破式动态能力与应用型渐进式动态能力。我们同时指明企业在VUCA情境下应用动态能力理论的关键点:(1)企业可以依据具体情境动态性程度来调整运用探索型突破式动态能力与应用型渐进式动态能力,以此达到平衡发展和资源有效运用;(2)企业动态能力与企业规模相关;一般而言,大型企业在应用型动态能力方面比小型企业更强,但在探索型突破式动态能力方面小型企业常常更有优势。相对于小型企业,大型企业更需要对外开放,以此克服大企业由于官僚病所自然产生的自身惰性和僵化思维,或称企业组织的“熵增”问题。这一问题的解决之道是实现“熵减”,而“熵减”的唯一方式就是企业组织成为对外开放的系统,因为一个关闭的孤立系统无法达成“熵减”。

对于一家国际化企业来说,如果将国际板块和国内板块视为外循环系统和内循环系统。如图2所示,企业动态能力(探索式动态能力和应用式动态能力)是协同促进内外“双循环”良性互动的强大助力。探索式动态能力(以“自外而内”为代表)敏感洞察国际趋势,深度诊断竞争变化,以此促进内部重大变革。应用式动态能力(以“自内而外”为代表)可以整合国内资源,以此开拓新的海外业务。因此,国际化企业需要强劲的动态能力打通内外循环互动的关节,助力中国国际化企业取得“双循环”良性互动。

刚刚过去的2020年对中国全球化企业来说可谓是寒冬。中美贸易摩擦加剧,美国政府的增加关税,以及对部分中国企业实施制裁。据格国家统计局初步数据,2020年1-11月外贸进出口总额为102.02亿美元,同比下降14.6%。华为、中兴、字节跳动等高新企业的海外业务都频频受挫。中国企业走向海外在过去很长一段时间受到追捧。一个原因是通过并购学习获得海外企业的先进技术来支持国内企业在技术和管理经验上的提档升级来开拓海外新市场。通过这样的自外而内,自内而外的联通内外“双循环”来达到企业良性发展。在以内循环为主的“双循环”格局背景下,也有不少企业逆势而行,取得不小的成功,其中吉利汽车集团的“全球合作研发”项目或许是其“双循环” 成功的有力保障。

吉利汽车成立于1997年,在2009年3月,吉利成功收购全球第二大自动变速器公司——澳大利亚DSI。2010年3月, 吉利收购沃尔沃轿车公司,最终股权收购协议在哥德堡签署,获得沃尔沃轿车公司100%的股权以及相关资产(包括知识产权)。 同年8月,吉利完成对福特汽车公司旗下沃尔沃轿车公司的全部股权收购。2017年吉利控股收购马来西亚宝腾汽车49.9%股份。目前,吉利控股旗下拥有吉利、领克、沃尔沃等7个品牌。在2020年9月,吉利汽车集团4年全球化研发,发布了全球领先的SEA浩瀚智能进化体验架构,促使吉利迈入全球一流新能源智能汽车行列。

吉利在全球各个子品牌在技术研究,基础架构开发等方面寻求协同,最大限度共享资源。通过并购方式,吉利开展了系列全球合作研发,国际循环与国内循环实现集成联动。需要指出,在这点上吉利高度符合开放式创新过程。通过探索式动态能力(以“自外而内”为代表),寻求国际新技术与新模式,获得新资源来支持内循环。通过应用式动态能力,将国际新技术与新模式,与国内自有资源结合,并提高企业国际竞争力,以此支持外循环。总之,吉利动态能力助力打通内外循环,将内外“双循环”集成联动,实现平衡发展。

在以内循环为主的“双循环”格局下,还有一家企业同样耀眼。复星集团是著名的投资集团。郭广昌作为集团董事长,对“双循环”有如下看法,他认为,(1)全球合作势在必行,外循环至关重要;(2)参与外循环,首先需要做大内循环;(3)双循环发展,需要企业进一步提升能力。在整体方向上,复星的企业战略与中国宏观政策对“双循环”格局的解读一致。具体而言,复星旗下的复星医药和德国BioNtech公司合作开展针对新冠的mRNA疫苗的研发。目前,这项技术处于全球疫苗研发的第一梯队。复星通过国际合作研发,提高中国在关键技术的全球话语权。随着海外疫情的日益严重,复星医药又把国内的医疗物资和核酸检测试剂带到全球来支持其他国家。

总之,这两个案例突出说明企业应对以内循环为主的“双循环”格局的有效战略,即中国企业,尤其是中国国际化企业,实行“双循环”路径的“进”(自外而内)和“出”(自内而外)来打通内外循环的互动关节。我们可以总结中国企业“双循环”之路的两大要点:(1)企业需要内外循环兼顾,平衡发展;(2)动态能力有助打通内外循环互动关节。

结语

不管是宏觀经济层面,还是中微观企业层面,“双循环”格局需要阴阳平衡思维方式来指导内外循环兼顾平衡,并采用动态能力打通关节,实现内外循环的良性互动。必须指出,世界所有正常国家都需要“双循环”格局;没有任何一个国家可以在没有“双循环”格局条件下取得长期持续的有效发展。其实,某些行业本身就是高度国际化的,例如半导体行业。世界上没有任何一个国家可以在半导体行业仅靠内循环就能达到长期持续的有效发展。因此,“双循环”格局是所有正常国家长期发展的必经之路。

自科基金号:NSFC 71732007.