我国基因编辑伦理研究文献计量分析

黎可盈 高 婧 张家菁 严金海②

2020年的诺贝尔化学奖颁给了发现CRISPR/Cas9基因编辑技术的两位女性科学家Charpentier和Doudna,以表彰她们在基因编辑研究领域作出的贡献[1]。基因编辑是指通过删除或插入一段DNA序列等方式对生物体基因组特定目标基因进行修饰的一种基因工程技术或过程,而CRISPR/Cas9系统新型基因编辑技术能精确剪切特定基因片段,被广泛应用于疾病治疗、生物制药、农作物生产等领域[2]。基因编辑的技术可划分为第一代的ZFN技术、第二代的TALENs技术和第三代的CRISPR/Cas9技术。此前,国际上已经对基因编辑伦理开展了广泛的讨论,而国内的相关研究相对空白。直到2015年黄军就研究团队发表的CRISPR/Cas9技术编辑人类胚胎HBB基因的研究成果[3]和2018年“基因编辑婴儿”事件[4]的出现,飞速发展的基因编辑技术的不确定性和潜在风险带来的伦理隐患引起公众和专家的热烈讨论。近年来,我国陆续通过的《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》《人类遗传资源管理条例》《民法典》和《生物安全法》等相关法律法规对包括基因编辑在内的高新生物医学技术加强了伦理和法律监管,但仍存在不足。本文基于CiteSpace科学知识图谱软件的文献计量分析方法,对中国知网(China National Knowledge Infrastructure,CNKI)数据库关于基因编辑伦理的相关文献进行分析,以获取本土基因编辑伦理的研究现状和研究前沿,为基因编辑伦理的进一步研究和相关政策的制定提供参考和借鉴。

1 资料来源与方法

1.1 资料来源

本研究的数据来源为CNKI数据库,设定检索条件为主题=“基因编辑”并含“伦理”或者主题=“基因编辑技术”并含“伦理”,文献类型为“期刊”,时间跨度为不限至2020年,进行精确检索,检索时间截止为2020年12月31日,人工剔除报纸、卷首语等不相关文献后共获得254篇有效文献。本文应用的CiteSpace软件是5.1R6版本。

1.2 研究方法

本研究采用了由美国德雷塞尔大学陈超美[5]开发的CiteSpace科学知识图谱软件,从文献量、发文作者、研究机构、关键词聚类等方面进行可视化分析并绘制知识图谱,对基因编辑伦理的研究现状和研究前沿进行文献计量分析。

2 结果

2.1 文献量分布

本文对检索出的254篇我国关于基因编辑伦理研究的期刊论文做时间分布分析,见图1。其中包括2015年的2篇文献、2016年的17篇文献、2017年的14篇文献、2018年的22篇文献、2019年的139篇文献和2020年的60篇文献,该254篇文献构成研究的文献样本。由图1可知,基因编辑伦理研究发文量总体呈缓慢上升趋势,最早发布的文献在2015年,2019年发文量受“基因编辑婴儿”事件影响呈井喷式增长,2020年发文量有所下降。

图1 2015年~2020年基因编辑伦理研究文献量分布情况

2.2 来源期刊分布

选取基因编辑伦理研究载文量排名前5 的主要来源期刊,见表1。由中国自然辨证法研究会主办的期刊《医学与哲学》杂志在基因编辑伦理研究方面载文量最多,达18篇,其次是《自然辩证法通讯》《科学与社会》《中国医学伦理学》和《中国科技论坛》等期刊。由此可知,基因编辑研究相关的文献多发表于社会科学类、人文科学类的杂志,后续研究者可多参考该类型的期刊。

表1 基因编辑伦理研究排名前5的来源期刊

2.3 主要学者和机构分布

从事基因编辑伦理研究领域发文量前5的学者及其机构,见表2。从表2可看出,发文量最多的作者有雷瑞鹏(5篇)、邱仁宗(4篇)、王康(4篇)等人,作者出现的频次均在4次~5次,表明我国学者从事基因编辑伦理的研究处于离散平均水平;而发文最多的机构是武汉理工大学政治与行政学院(5篇)、中央财经大学法学院(4篇)、复旦大学哲学学院(4篇)、中国社会科学院哲学研究所(4篇)、北京大学医学人文学院(3篇)。

表2 从事基因编辑伦理研究排名前5位的主要学者和机构

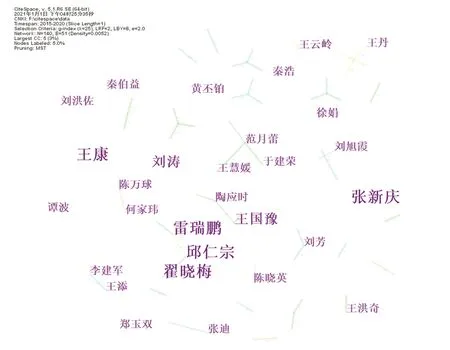

通过 CiteSpace进行作者的网络分析,节点选择“Author”生成了作者合作网络的基本布局和作者论文的产量分布。如图2所示,图谱共生成140个节点,51条连线,网络密度为0.005 2。每一节点代表一位作者,节点间的连线表示作者间的相互合作。在基因编辑伦理研究领域,合作和产量较多的研究团队是雷瑞鹏团队、王国豫团队;其中发文量较多的作者张新庆和王康均无产生连线,说明其研究成果为独立完成。总体来看,作者分布较为分散,作者之间连线较少,表明从事基因编辑伦理研究的作者之间相互合作强度不高,局部合作较多,没有形成联系紧密的大型合作团队。

图2 基因编辑伦理研究作者合作知识图谱

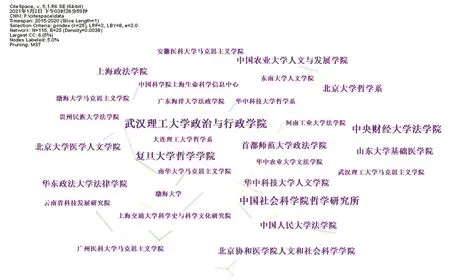

通过 CiteSpace进行机构的合作网络分析,节点选择“Institution”生成了机构合作网络的基本布局和机构论文的产量分布。如图3所示,图谱共生成115个节点,25条连线,网络密度为0.003 8。每一节点代表一个机构,节点间的连线表示机构间的相互合作。从图3可知,基因编辑伦理研究形成了一些合作比较密切的机构合作网络,如中国社会科学院哲学研究所与华中科技大学人文学院等机构的合作;武汉理工大学政治与行政学院、复旦大学哲学学院与南华大学马克思主义学院的合作等。但是从图3可以发现,基因编辑伦理研究的机构多为单独的研究,机构之间的合作需要进一步加强。

图3 基因编辑伦理研究机构合作知识图谱

2.4 高被引文献分析

高被引文献反映了文献在该研究领域的影响力,同时可以揭示一段时间内的核心研究主题。我国基因编辑伦理研究排名前10位的高被引文献,见表3。从研究内容上看,高被引文献主要涉及基因编辑技术引发的伦理问题探讨、运用法律回应基因编辑技术应用的风险和国外应对基因编辑伦理问题的经验介绍和借鉴。其中,以法律角度切入基因编辑伦理的文献占一半以上,表明我国学者更重视从法律层面监管基因编辑伦理的风险。另外,从高被引文献的期刊来源来看,多来自国内认可度较高的中文核心或中文社会科学引文索引(Chinese social sciences citation index,CSSCI)核心期刊。从发表年份可知,2016年~2019年每年都有高被引的文献发表,说明基因编辑问题近年来受到国内学者的高度重视,高质量的文章不断产出。

表3 我国基因编辑伦理研究排名前10位的高被引文献

3 研究主题分析

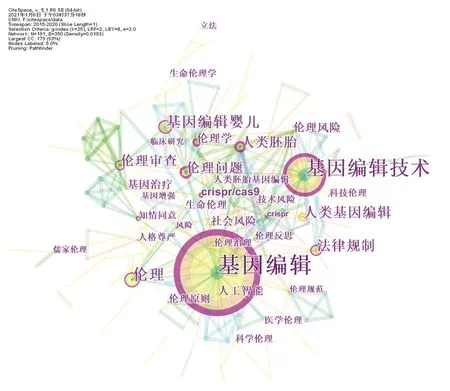

对基因编辑伦理研究的关键词进行共现分析,可以反映出基因编辑研究领域的关键知识结点、知识结构和热门主题。运行CiteSpace,节点类型选择关键词(Keyword),Year per slice为1,阈值选择标准选择g-index(k=25),修正算法选择路径探索(Pathfinder),如图4呈现的关键词共现知识图谱。其中,基因编辑伦理研究的关键词共现知识图谱共生成191个节点,350条连线。

整理基因编辑伦理研究领域的关键词的频次、中心性、初次出现年份并依据频次和中心性排名,见表4。知识图谱中圈层的大小代表了某一节点的重要程度,关键词出现的频次越高,圆圈越大。从图4和表4可知,出现频次>10的关键词共有9个,分别为基因编辑、基因编辑技术、伦理、基因编辑婴儿、法律规制、人类基因编辑、人类胚胎、伦理问题和伦理审查。而一般认为中心性> 0.1的节点在网络结构中位置比较重要,其在知识结构的演变中扮演着重要的角色。其中,中心性>0.1 的关键词从表4可知一共有11个,包括基因编辑、基因编辑技术、伦理问题、人类胚胎、伦理审查等。结合高频关键词和中心性可知,国内学者对基因编辑伦理除了从基因编辑的技术层面探讨,研究热点还包括伦理问题、伦理审查和基因编辑婴儿等关键词上。

图4 基因编辑伦理关键词共现知识图谱

表4 基因编辑伦理研究领域高频关键词

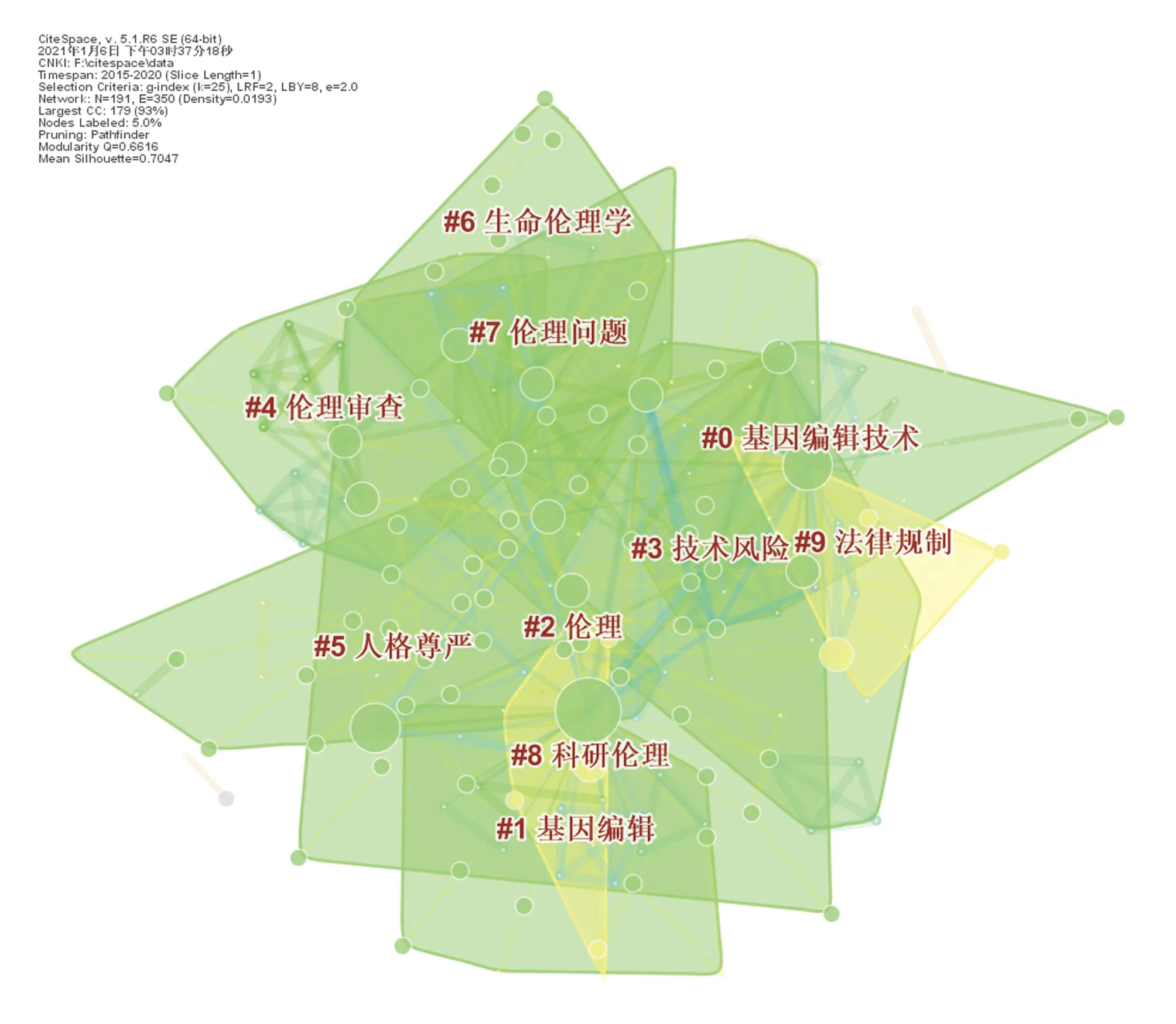

为了进一步解释和分析我国基因编辑伦理的研究主题和领域,运行CiteSpace对关键词共现知识图谱采用似然比检验(likelihood rate,LLR)算法进行聚类分析,获得图5的基因编辑伦理关键词聚类图谱。一般认为,聚类模块值(Q值)>0.3意味着聚类结构显著,聚类平均轮廓值(S值)>0.5表示聚类是合理的。图5的聚类网络的Q值>0.3,S值>0.5,说明我国基因编辑伦理关键词的聚类知识图谱聚类情况良好。图5中一共得到10个聚类,分别是#0基因编辑技术、#1基因编辑、#2伦理、#3技术风险、#4伦理审查、#5人格尊严、#6生命伦理学、#7伦理问题、#8科研伦理和#9法律规制。

图5 基因编辑伦理关键词聚类图谱

对关键词共现和聚类图谱的信息进行进一步的整理和分析,可以将基因编辑伦理研究主题领域归纳为5个方面:基因编辑伦理审查研究、基因编辑伦理问题研究、基因编辑生命伦理研究、基因编辑伦理规范研究、基因编辑科技伦理研究。

3.1 基因编辑伦理审查研究

基因编辑技术作为一项高风险的生物医学新技术,对我国伦理审查体系提出了新的挑战。由表4可知,伦理审查这个关键词在基因编辑伦理研究领域出现了13次,出现频率较高。“基因编辑婴儿”事件通过伪造伦理审查的材料绕过了伦理审查的程序,暴露我国的伦理审查制度存在缺陷。过去我国由《实施人类辅助生殖技术的伦理原则》《人胚胎干细胞研究伦理指导原则》和2016年实施的《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》规范性文件构成基因编辑的伦理审查制度。在“基因编辑婴儿”事件发生后,国家根据最新形势陆续通过的《人类遗传资源管理条例》《民法典》《生物安全法》和《涉及人的临床研究伦理审查委员会建设指南(2020版)》相关内容进一步补全了包括基因编辑在内的生物医学技术研究的伦理审查监管。不同学者也提出了完善伦理审查体系缺陷的建议,如费鹏鹏等[6]认为应该设置独立的第三方伦理审查机构,黄鹏[7]构建了“地方-国家”二级独立伦理审查制度,耿雯倩等[8]倡导持续强化伦理委员会的审查规范等,推动我国伦理审查的进一步发展和完善。

3.2 基因编辑伦理问题研究

基因编辑在疾病治疗、生物学研究等领域展现了巨大潜能,伴随着的是一系列的伦理问题。表4的“伦理问题”“技术风险”和“社会风险”等关键词说明这是国内学者关注的热点之一,其主要包含四个方面的问题:基因编辑技术的安全性、人类尊严、人类自主权和社会的公正平等。第一,基因编辑技术的安全性。由于基因编辑技术的复杂性和不确定性,其脱靶效应造成的风险并不可逆等安全问题,运用到人类生殖基因编辑时风险大于受益[9]。第二,人类尊严。人类尊严是蕴含在生命中独特的精神状态,对自然生命进行人工改造侵犯了人类尊严的完整性[10]。第三,人类自主权。人类基因编辑挑战甚至取代人的自主性地位,人类自主权无法自由选择,人类的身份认同被干预并产生了后人类挑战[11]。第四,社会的公正平等。假如基因编辑技术被用于人类“优生”“增强”时,会加剧贫富差距,践踏社会的公正平等[12]。

3.3 基因编辑生命伦理研究

生命伦理是生命科学技术研究和应用的基本规范,表4和图5的“生命伦理”“生命伦理学”表明了生命伦理是基因编辑伦理研究的重要组成部分。技术的出现论证了生命科学的可行性,而伦理是判断生命科学是否可以实施的前提条件。我国学者对基因编辑生命伦理的研究着重在从生命伦理的维度深层次剖析基因编辑的伦理难题和借助生命伦理规制基因编辑技术。汪珍等[13]思考了基因编辑和生命伦理冲突引发的代际伦理、基因歧视等问题,并基于生命伦理的自主、不伤害、行善和公平四原则实现基因编辑技术与生命伦理的相统一。吴梓源等[14]厘清功利主义观点、人权观和人类尊严观为“生命伦理三角”的基本格局,论证其指导“基因编辑婴儿”事件等实践伦理问题的意义和价值。

3.4 基因编辑伦理规范研究

在我国现行的包括基因编辑在内的生物医学伦理规范,主要包含技术应用规范、研究项目审查规范、研究者科研道德规范三大方面[15]。当前基因编辑技术已经发展到第三代的CRISPR/Cas9技术,但是国内的伦理规范发展却滞后于技术发展速度。为了完善基因编辑伦理规范,国内学者对此展开了广泛研究,如朱晓峰[16]从法律规制层面研究并提出建议;唐魁玉等[17]提倡建立符合我国国情的有针对性的伦理规范;艾凉琼[18]认为基因编辑伦理规范需要广泛认可和多方参与;还有学者借鉴国外经验探讨负责任地开展基因编辑研究的规制框架[19]。

3.5 基因编辑科技伦理研究

2019年7月24日,中央全面深化改革委员会第九次会议审议通过了《国家科技伦理委员会组建方案》,指出了科技伦理是科技活动必须遵守的价值准则[20]。科技伦理近年来已成为社会关注的热点话题,强化科技伦理是确保科学技术求真向善的内在要求。不少学者从“善治”“中国特色”“负责任创新”的观念健全基因编辑技术的科技伦理治理体系。田亦尧等[21]批判了传统的科技伦理行政模式的缺陷,构建了以“善治”为目标的科技伦理共治模式。杨蓉等[22]认为生物医学研究者应具备科研伦理道德素养,卫生管理部门应在借鉴国际标准上建立具有中国特色的科技伦理道德的相关政策法规。

4 研究趋势分析

运用CiteSpace软件进行突现词分析,由图6可见我国基因编辑伦理研究在不同阶段的突现关键词。突现词是指在某一研究领域里较短时间出现很大变化的词,可以在一定程度上代表着该领域的研究前沿与研究趋势。如表5所示,2015年~2016年,我国学者主要集中在“基因编辑技术”“胚胎基因”“人类胚胎”方面的研究;2016年~2017年的研究焦点在“CRISPR/Cas9技术”“风险-受益比”和“胚胎”;2017年~2018年,学者聚焦于“CRISPR”和“技术伦理”问题;2018年~2020年的突现词为“伦理问题”“自主性”“安全性”和“基因编辑婴儿”。其中,“人类胚胎”这一突现词的突现率最高,说明人类基因编辑伦理备受国内学者关注。

表5 基因编辑伦理突现词变化趋势

5 结论

5.1 基因编辑伦理研究学者、机构间合作不足

从文献量时间和期刊来源分布来看,发现我国基因编辑伦理的发文量在2015年~2018年处在较低水平,2019年因“基因编辑婴儿”事件学术界对该研究领域的关注度增加。而期刊来源分布主要集中在人文科学、社会科学类的杂志,基因编辑伦理研究领域形成了较为稳定的发文核心期刊群,为后续学者的研究提供参考。在从事基因编辑伦理研究人员和机构方面来看,目前已经形成局部的合作网络,但是合作仍然较少,多为单打独斗的研究。高被引文献一定程度上反映了较高的学术水平和热门主题,为我国基因编辑伦理研究夯实基础。我国学者和研究机构在基因编辑伦理之间的交流合作和协同创新需要进一步加强,共同构建丰富多样的研究网络。研究学科上鼓励除了哲学、伦理学、法学、社会学等人文学科之外,生物工程、基因工程等科学技术学科的专家也应介入讨论,形成跨领域、跨学科的多方参与的研究氛围。

5.2 基因编辑伦理研究聚焦人类基因编辑伦理

从关键词共现探索来看,我国基因编辑研究热点可分为以下5类:基因编辑伦理审查研究、基因编辑伦理问题研究、基因编辑生命伦理研究、基因编辑伦理规范研究、基因编辑科技伦理研究。另外,研究趋势由“人类胚胎基因编辑”“基因编辑技术”向“基因编辑婴儿”“自主性”“安全性”发生转变。从表4和图6可知,“人类胚胎”“人类基因编辑”“人类胚胎基因编辑”“基因编辑婴儿”等关键词出现频次较高,研究内容聚焦于人类基因编辑技术。这说明随着基因编辑技术的发展,我国学者对伦理方面的研究主题和内容不断外延和深化。

5.3 基因编辑伦理研究需培养前瞻性思维

我国基因编辑伦理的研究伴随着基因编辑技术的发展而逐步深入,目前存在研究局限性明显的问题。基因编辑技术历史可追溯到20世纪70年代,2020年诺贝尔化学奖获得者的两位女科学家在2012年发现了CRISPR/Cas9基因编辑技术[23],这个阶段国内尚未出现基因编辑技术伦理的相关文献。国内基因编辑伦理最早出现讨论是2015年张新庆[24]因黄军就研究团队运用CRISPR/Cas9技术编辑人类胚胎HBB基因的研究成果提出暂缓编辑人类胚胎基因,为今后基因编辑伦理的研究吹响号角。直到2018年11月,世界首例免疫艾滋病的“基因编辑婴儿”在中国诞生的研究成果引发了全球性的伦理争议,国内学者也由此事件开展了新一轮对基因编辑技术尤其是人类基因编辑技术的伦理热议。由此可见,国内基因编辑伦理研究往往滞后于新技术的发展,学者们需进一步培养前瞻性思维。在研究内容上,除了着重于人类基因编辑伦理研究以外,应增强对非人类基因编辑伦理的关注。在研究方法方面,目前的研究成果大多为思辨性研究,应增加思辨性研究和实证研究有机结合的方法。