地震资料计算机解释系统架构的发展与展望

摘 要:地震资料计算机解释系统是集地震数据存储、数据分析和图形显示于一体的系统,其架构经历了不同的发展阶段。最初的系统架构利用单一站点进行解释,随着地震勘探中数据量的不断增大和三维可视化技术的应用,计算机解释系统由单一站点向网络化和集群化方向发展。而近来随着虚拟化和云计算技术的应用,石油勘探开发一体化云平台被广泛运用,解释系统作为云平台的一个功能模块,变得更加完善和高效。通过部署虚拟化、大数据和云计算等技术,解释系统呈现了智能化和协同化的发展趋势。

关键词:地震资料计算机解释系统;工作站;集群;虚拟化;云计算

中图分类号:TP399 文献标识码:A

Abstract: Computer interpretation system for seismic data is an integrated system of seismic data storage, data analysis and graphic display. Its architecture has gone through different stages of development. Original system architecture uses a single site for interpretation. With the increasing amount of data in seismic exploration and the application of 3D visualization technology, computer interpretation system gradually develops from single site to network and cluster. In recent years, with the continuous application of virtualization and cloud computing technologies, integrated cloud platform for petroleum exploration and development is widely used and the interpretation system has become more complete and efficient as a functional module of the cloud platform. Through deployment of virtualization, big data and cloud computing technology, the interpretation system presents a development trend of intelligence and collaboration.

Keywords: computer interpretation system for seismic data; workstation; cluster; virtualization; cloud computing

1 引言(Introduction)

地震资料解释就是把经過处理的地震波信息利用专业的地学软件将其转变成人们可认知的地质成果的过程,是石油勘探研究中的一项重要技术手段。由于在解释过程中需要利用复杂的地学软件处理海量的地震数据,显示地下三维剖面图,因此对计算机硬件的配置要求较高,对IT资源和技术比较敏感[1]。随着软硬件的不断发展和石油勘探事业的不断进步,地震资料解释系统也经过了由简单到复杂、由单一化到网络化的发展过程。本文结合作者自身工作经历,分析了各种系统架构的特点及解释系统的未来发展趋势。

2 地震资料计算机解释系统的发展历程(Development stages of computer interpretation system for seismic data)

地震资料计算机解释系统经过多年的发展变化,其系统架构经历了以下几个发展阶段。

2.1 工作站单机模式

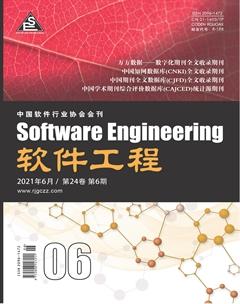

所谓工作站单机模式,就是将解释软件和数据库全部安装在一台工作站上进行解释工作。工作站安装的操作系统是Unix系统,包括Oracle公司的solaris、IBM公司的AIX和SGI公司的IRIX。这是Unix工作站进入地震资料解释领域的最初模式,由于工作站内置硬盘容量有限,因此需要在工作站上外接磁盘阵列用于存储数据,为了便于显示地震剖面,每台工作站都会配置双屏显示器。至此,工作站就具有了存储、解释和显示等功能,利用单机资源即可完成所有的解释工作,其系统架构如图1所示。这种系统架构简单、易于实现,由于早期的地震数据和解释规模都不大,因此这种架构应用比较普遍,广泛用于单个项目组或某个区块的石油勘探研究中。随着勘探解释规模的不断扩大,工作站的性能瓶颈弊端便显露出来,而且单一机器解释不利于地震工区数据的共享和多人协同工作,因此这一架构逐渐被新的模式架构所取代。

2.2 基于X-window协议的仿真登录模式架构

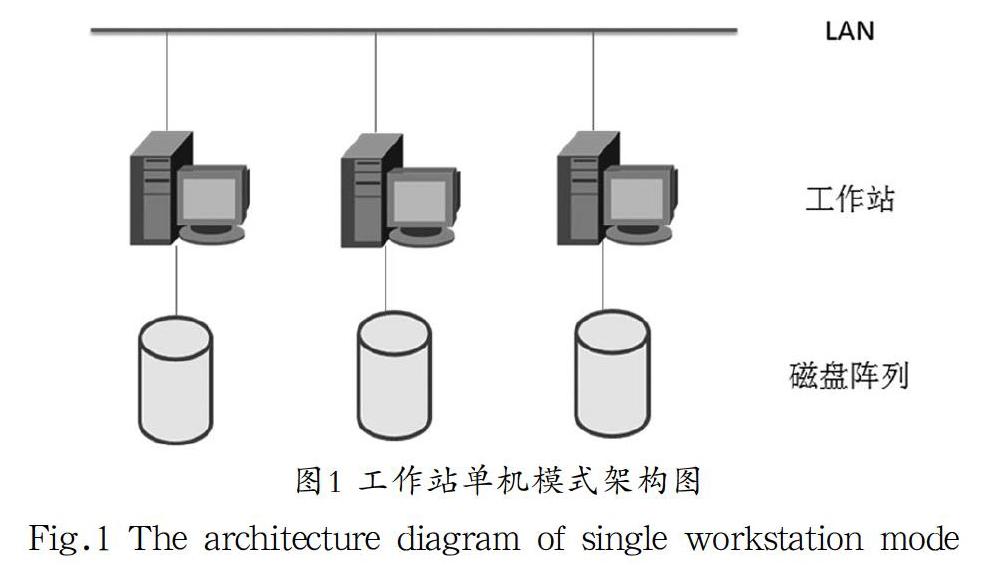

随着地震解释工区规模的扩大和解释用户的增多,单一工作站已不能满足石油勘探中地震资料解释工作的需要,为了满足多用户多工区的共同解释和数据资源共享,需要性能更高的计算机和容量更大的存储设备。由于Unix系统是多用户多任务的操作系统,通过将专业软件和数据统一集中安装存放,每台Unix机器即可成为一台解释服务器,再通过X-window协议利用仿真登录即可从PC终端登录到服务器进行解释工作,其架构如图2所示。

基于X-window协议的仿真登录模式彻底改变了过去的工作方式,研究人员不用再去机房上机,在办公室利用PC机就可以完成工作。在这一系统架构中,多项网络技术和服务被利用,极大方便了系统配置和管理。

2.2.1 网络附加存储(NAS: Network Attached Storage)

NAS被定义为一种特殊的专用数据存储服务器,由存储控制器、磁盘阵列和功能软件模块组成,用于为网络中的各种计算机提供数据存储、共享和备份[2]。NAS存储设备将地震工区数据统一集中管理,能实现不同用户间的使用和共享,为地震勘探解释中多用户多工区的共同解释提供了重要保障[3];同时利用NAS存储的数据快照功能,可以方便地对数据进行在线备份,有效保障了数据的安全。

2.2.2 网络文件系统(NFS: Network File System)

NFS是一种网络协议,用于网络中的计算机之间通过TCP/IP网络共享文件系统资源,利用NFS协议,可以在Unix工作站上挂载NAS存储设备,从而可以像访问本地文件一样访问NAS存储设备上的工区数据。NAS和NFS的结合使得NAS存储设备得以充分共享和高效利用,不仅解决了海量工区数据的存放问题,还能够作为各种专业软件的安装目录,各Unix工作站通过共享即可调用所有专业软件。

2.2.3 网络信息服务(NIS: Network Information Service)

NIS服务主要用来统一管理Unix账户信息,通过设置NIS域服务器,在服务器上建立用户账号,即可在域内所有Unix机器上同步账号和hosts文件等信息,从而可在域内所有主机上登录。此外还能对所有用户实现统一管理,包括设置不同权限和共享目录、分配存储空间以及用户的环境设置等。

基于X-window协议的仿真登录模式是目前应用比较广泛的系统架构,其具有工作高效、计算机资源配置使用灵活、系统冗余度高等优点,但也有其缺点,主要是通过仿真登录无法显示三维地震剖面,需要新技术、新方法来实现。

2.3 勘探开发一体化云平台

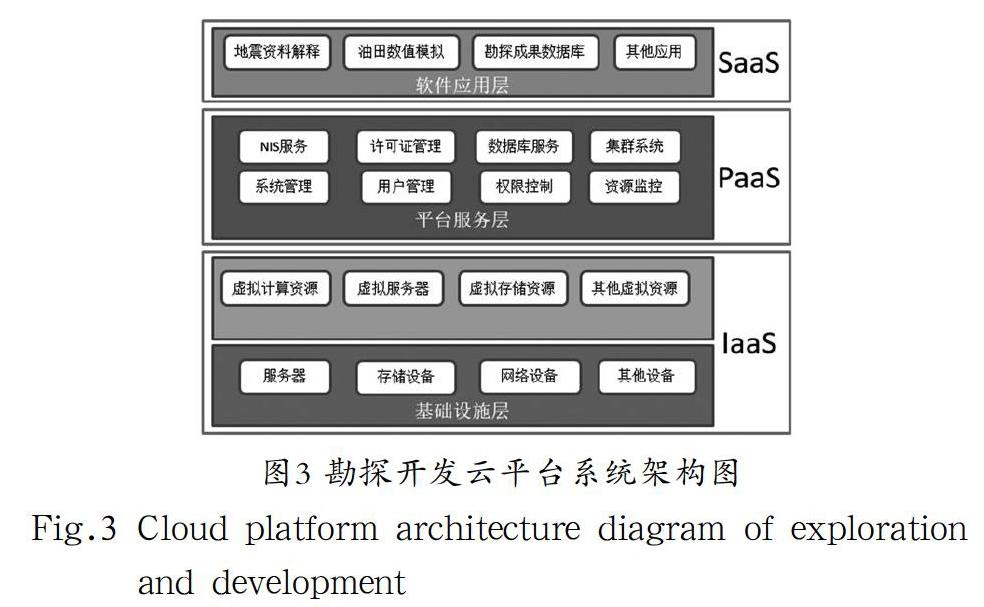

随着大数据及云计算等IT技术的不断发展,石油勘探开发业务对信息化、智能化、协同化的要求也越来越高,勘探开发一体化云平台便是适应这一新要求的模式架构。利用云平台可以实现油田数据资料共享、勘探开发数据集中管理、高性能计算、多种专业软件同时调用、远程三维显示等多种功能。地震资料计算机解释系统是云平台的重要组成部分,用户利用云平台可随时随地调用云平台上的资源,进行地震资料解释,极大地提高了工作效率。

勘探开发云平台系统架构由三部分组成:基础设施层(IaaS)、平台服务层(PaaS)和软件应用层(SaaS)。基础设施层主要包括各种服务器、存储设备和网络设备等硬件资源,以及在物理设备上虚拟出来的各种虚拟资源,它们是整个云平台的基础构件;平台服务层主要指在基础设施上搭建的各种应用平台,包括操作系统安装、数据库及专业软件配置、用户权限管理、集群系统配置、资源监控及调度、软件许可证管理等,该平台实现了所有的功能应用,即具备了向用户提供各种应用服务的条件;软件应用层提供了用户应用接口,用户通过互联网即可调用云平台上的各项应用服务,打破了时间和空间限制,实现了IT资源的高效利用[4]。云平台的系统架构如图3所示。

勘探开发云平台改变了过去不同应用系统相互独立的局面,将所有数据资料和专业软件整合起來,将各种应用建在“云端”,用户不用关心其底层架构,也不用担心计算机硬件资源性能瓶颈,只需要互联网和终端,即可按需使用相关应用服务,真正实现了IT资源最大化利用。

3 地震资料计算机解释系统的发展趋势(Development trend of computer interpretation system for seismic data)

IT技术的发展对计算机解释系统的硬件配置要求不断提高,特别是解释软件的不断升级使得相应的系统平台配置也随之提高,随着软件和硬件的共同发展,在地震资料解释领域,计算机解释系统的发展将呈现以下趋势。

3.1 计算机集群系统的应用

随着石油勘探开发中一些新技术和大型软件的不断应用,其对计算机硬件的要求越来越高,需要运算速度更快的计算机、容量更大的存储设备、IO性能更高的网络环境。特别是在地震资料的叠前反演和油田开发数值模拟中,都需要大规模的并行计算来支持,而计算机集群技术则能充分利用已有的服务器和工作站解决这一问题。

计算机集群技术通过各节点协同工作,能有效整合各节点计算资源,进行复杂的数学运算,从而完成单一机器不能完成的工作[5-6]。集群系统有如下优点:(1)负载均衡。集群系统使用专门的负载均衡算法分析各节点的负载能力,保证系统资源的充分利用,使系统的性能达到最优化。(2)系统可用性高。集群系统通过多个节点并行运算,当其中某个节点出现故障时,系统仍然能够正常工作,从而避免了过去单一服务器出现故障导致无法运算的情况。(3)系统可扩展性强。集群系统具有灵活的扩展性,当系统硬件资源无法满足解释处理业务的增长需求时,可以增加节点提高系统整体性能,利用较少的投入即可适应业务的增长需求。

3.2 虚拟化技术的部署

虚拟化是一种资源管理技术,是将计算机的各种实体资源,如服务器、内存及存储等,通过各种软件根据需要虚拟出相应的资源[7-8]。随着勘探开发云平台的不断运用,虚拟化技术作为其必要技术,在云平台上广泛部署。通过部署虚拟化技术,减少了物理服务器数量,有效整合了硬件资源,在使用中具有以下优势:降低了硬件成本和能源消耗,节省了机房空间以及管理成本;设备利用率大大提高,宿主机的优越性能得以充分利用,同时虚拟机的资源可以灵活动态调整,真正做到了按需分配;系统运维更加方便快捷,利用管理工具,大大简化了服务器的部署、管理和维护工作;系统安全性更高,虚拟化技术支持虚拟机的快速复制、备份和迁移,当系统出现故障时能快速恢复和还原,大大提高了系统的可用性和冗余度。

3.3 人工智能技术崭露头角

人工智能技术(AI)作为目前的一项前沿技术,在众多领域已经得到广泛应用,但在石油行业还处于起步阶段,虽然在有些油田的数据采集和管网监测方面有所运用,但有关地震资料解释处理的应用还在研究中[9]。目前几大国际石油公司和IT巨头纷纷开展合作,针对石油行业的智能化开展研究,相信在不久的将来,石油行业将会变得更加智能化,特别是在前期的勘探开发研究中,通过大数据分析和机器学习,由高度智能化的软件程序即可完成地震资料的处理和分析解释工作。

4 结论(Conclusion)

随着计算机技术的不断发展,地震资料计算机解释系统也经历了由简单到复杂、由单一化到并行化和集约化的发展过程,其系统架构随着IT技术的发展也越来越完善。而大数据、云计算和人工智能是当今IT技术发展的主流,相信在今后的发展过程中,这些主流技术将在地震资料计算机解释系统中发挥更大的作用,使一体化云平台架构更加完善和先进,使石油勘探研究变得更加高效和智能。

参考文献(References)

[1] CAO S Y, YUAN D. Summary of high-resolution seismic data processing technology[J]. Xinjiang Petroleum Geology, 2016, 37(1):112-119.

[2] 汪生珠,何庆兵,欧阳欣.集群NAS存储技术在石油勘探高性能计算中的应用[J].中国科技信息,2016(6):29-31.

[3] 曾薇,杨乐,谭颖.网络存储技术在地震数据存储中的应用[J].震灾防御技术,2011,6(3):335-342.

[4] 于会松.勘探协同研究云平台的设计及应用[J].计算机仿真,2014,31(6):155-157.

[5] YIN L. Discussion on the application of large-scale computer cluster in seismic exploration data processing[J]. Computer Age, 2016(08):1-3.

[6] HUANG Y, SHI X M. Parallel computing technology and its present situation and prospect in exploration geophysics[J]. Progress in Geophysics, 2010, 25(2):642-649.

[7] 罗红梅.利用虚拟化技术提升地震解释软件应用能力[J].信息系统工程,2015(12):90-91.

[8] 章婷.虚拟化技术在地震行业应用的综述[J].中国科技信息,2016(20):51-52.

[9] 韩晓山,何庆兵.云计算技术在地震处理解释中的应用探讨[J]. 電子技术与软件工程,2018(13):9-10.

作者简介:

叶虹余(1984-),男,本科,高级工程师.研究领域:勘探开发软硬件运维,信息系统开发和管理.