早期DR视盘旁视网膜结构与视功能变化及其相关性

张元超,赵颖,周占宇,王良雨,李元宜

(青岛大学第三临床医学院(青岛市市立医院)眼科,山东 青岛 266011)

现代化的生活节奏和不健康的饮食习惯极大地促进了糖尿病的发病。我国糖尿病的患病率已超过全球平均水平[1]。糖尿病视网膜病变(DR)作为糖尿病眼部并发症中对病人视力影响最为严重的疾病,早期的隐蔽性影响了其诊断与治疗,晚期常因发生黄斑水肿、玻璃体出血、视网膜脱落等而造成不可避免的视力下降[2]。糖尿病微血管病变的病理机制主要以血管壁通透性的改变和内皮细胞的增生为主[3]。研究发现,在DR 发生微血管病变之前便已存在神经方面的损伤,包括但不仅限于部分神经胶质细胞活化、神经细胞发生病理性死亡、微神经胶质细胞激活及影响谷氨酸代谢等[4-5]。由于尚不足以对视力产生明显影响,临床上大部分病人的神经改变未被早期发现[6]。糖化血红蛋白(Hb A1c)现已被证实是DR 的独立危险因素[7],可作为检测血糖控制情况的“金标准”,在一定程度上可提示DR 发生的可能和程度[8-10]。视盘光学相干断层(OCT)扫描能够精准、定量地测量视盘及其四周(上方、下方、鼻侧、颞侧)视网膜神经纤维(RNFL)厚度[11],而视盘RNFL厚度可以用来评估病人视网膜神经节细胞(RGCs)的丢失情况[12-15]。而视觉电生理检查作为视觉传导信号检查中不可或缺的一个重要项目,主要反映视网膜到视皮质的传导效能[16],在DR 阶段P100波的潜伏期与振幅已经有不同程度的改变[17]。有研究结果显示,视盘RNFL厚度与视野平均变异值(MD)、视野指数(VFI)呈明显相关[18]。目前关于DR 的研究大多着眼于已发生微血管病变时病人视神经结构及视功能的改变[19],且在DR 病人的常规检查中是否需要进行视野检查仍无定论。故本研究对未发生明显微血管病变阶段DR 视盘旁RNFL结构和视功能的变化及其关系进行了探讨。

1 对象和方法

1.1 研究对象

2019年8月—2020年1月,从我院眼科就诊的糖尿病病人中选取眼底检查无异常的DR 病人51例。排除标准:青光眼,虹膜新生血管,有高眼压史者;已行玻璃体切除术、视网膜激光光凝术等眼底手术者;晶体浑浊,不能查见后极部视盘周边视网膜区域者;存在黄斑变性或黄斑水肿病变者;病理性高度近视(球面镜差>6.00 D)者;存在视网膜视神经疾病者;存在病理性视盘异常者。入选病人51例(102眼),男23例,女28例;年龄50~78岁,平均64.60岁。将其中Hb A1c≤7%的27例病人归为血糖控制理想组(A 组),Hb A1c>7%的24例病人归为血糖控制欠佳组(B 组)。选取年龄相近的30例健康者作为对照组(C 组)。3组年龄、性别比较差异无显著性(P>0.05)。见表1。

表1 各组一般资料比较()

表1 各组一般资料比较()

1.2 研究方法

所有研究对象均行视盘OCT 扫描、电生理检查和视野检查,检查均由同一位有经验的技师完成。

1.2.1频域OCT 扫描测量视盘旁RNFL厚度 应用德国Carl Zeiss Meditee 公司的SD-OCT 成像仪。散瞳后于我院特检室行视盘OCT 检查,利用系统自带软件对所有结果进行比对,获取视盘旁平均及4个方向的RNFL厚度值。

1.2.2图形视觉诱发电位测量不同频率下P100波潜伏期和振幅 应用德国Roland电生理系统检查,选择头部中线枕骨粗隆上2 cm、正中线近发迹处和右耳垂作为电极接触点。病人坐于暗室中距离电脑屏幕1 m 的位置,注视不动点,选择黑白翻转棋格作为诱发图形,记录高频与低频时P100 波潜伏期和振幅。注意检查前切忌散瞳,检查过程中遮盖对侧眼。

1.2.3视野检查 应用美国Humphrey视野计,测量中央视野30°光阈值。将病人视力调整到最佳矫正视力,嘱病人紧盯注视点,用余光感受亮点。记录视野MD 及VFI。

1.3 统计学分析

使用SPSS 24.0软件进行统计学分析,多组计量资料均数比较采用方差分析,组间两两比较采用SNK-q检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 各组RNFL厚度比较

A 组、B组、C组上方、下方、鼻侧RNFL厚度的差异具有统计学意义(F=848.027~1 053.009,P<0.05),C组、A 组、B组的厚度逐渐变薄。其中上方RNFL厚度在A 组与B组、B组与C组间差异有统计学意义(q=29.187、30.065,P<0.05),而在A 组与C 组之间差异无统计学意义(q=0.532,P>0.05);下方和鼻侧RNFL厚度组间两两比较差异均有统计学意义(q=16.552~39.405,P<0.05)。3组平均及颞侧RNFL 厚度比较差异均无统计学意义(F=1.822、0.112,P>0.05)。见表2。

表2 各组不同位置RNFL厚度比较(l/μm,)

表2 各组不同位置RNFL厚度比较(l/μm,)

与C组相比,*P<0.05;与A 组相比,#P<0.05。

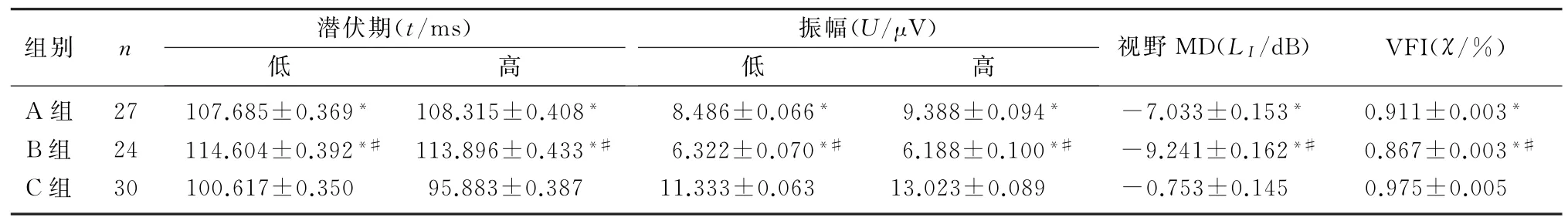

2.2 各组图形视觉诱发电位检查结果比较

A组、B组、C组P100波潜伏期和振幅比较差异均有统计学意义(F=355.888~1 448.447,q=-28.097~22.240,P<0.05)。见表3。

2.3 各组间视野检查结果比较

A组、B组、C组视野MD和VFI比较差异均有统计学意义(F=342.451~847.972,q=3.952~19.461,P<0.05)。见表3。

表3 各组图形视觉诱发电位检查结果比较()

表3 各组图形视觉诱发电位检查结果比较()

与C组相比,*P<0.05;与A 组相比,#P<0.05。

2.4 视盘旁RNFL 厚度与视野MD、VFI、P100波潜伏期和振幅的相关性

对所有研究对象进行相关性分析,结果显示上方、下方、鼻侧RNFL厚度与P100波潜伏期呈负相关(r=-0.884~-0.588,P<0.05),与P100波振幅、视野MD、VFI呈正相关(r=0.540~0.938,P<0.05)。见表4。

表4 不同指标之间相关系数r 值

3 讨 论

Hb A1c可以反映病人近3个月的血糖平均水平[20],是预测糖尿病病人发生微血管病变风险的重要指标,将其控制在正常范围内能在极大程度上延缓DR 的发生[21]。有研究结果表明,2型糖尿病病人Hb A1c水平会影响黄斑区血液灌注量和无血管区形态[22]。因此,Hb A1c管理对于DR 的预防与控制有重要意义。

作为糖尿病的并发症之一,DR 已成为危害我国18岁以上人群视力的主要疾病[1]。早期防护和治疗对于DR 的控制至关重要,到了疾病后期可能因为多种原因导致视力出现断崖式下降。其主要的病理改变是视网膜微血管破坏机制与保护机制发生失衡导致血-视网膜屏障破坏[23]。但越来越多的研究表明,DR 在发生血管病变之前便已存在视网膜神经结构的破坏,以神经元发生病理性改变、轴突出现不可逆性萎缩、脱髓鞘、神经胶质细胞活化等表现多见[24]。研究发现,糖尿病病人在患病早期黄斑中心凹及其周围的RGCs变薄,轴突变形、串珠样改变,树突显著变小、分支减少,与之相对应的RNFL减少[25]。视盘血流主要由3个动脉系统供应:走行于视盘表面RNFL中的放射状毛细血管,来源于视网膜中央动脉系统;睫状动脉系统主要营养眼球内段以及筛板区视神经;软脑膜血管主要负责向筛板后区视神经输送营养[26]。DR 主要引起视网膜中央动脉系统紊乱,导致视盘血供减少,从而使RNFL减少[27]。本研究结果显示,DR 病人除平均、颞侧神经纤维层的厚度较正常人无明显变化外,其余各象限神经纤维均较正常人减少,提示在未出现明显微血管变化阶段的DR 病人中,神经结构的改变已经发生,且Hb A1c水平越高,视神经受到的影响越大。同时本研究也观察到,在疾病变化的过程中,病人颞侧神经纤维始终未出现明显的厚度改变,这可能是由于视网膜血管在因糖尿病发生病理性改变时不是按照对称的方式发生的,从而导致了这种不同区域RNFL 厚薄不均的表现[28]。这与TAKAHASHI等[29]的报道相一致。但也有研究显示,在DR早期仅出现视盘鼻侧和下方象限的RNFL 厚度显著变薄[30]。这可能由于在用OCT 进行检测时其信号强度不一引起的,低于7/10信号强度的检测影响了RNFL厚度的测量。

DR 发生神经损伤的机制目前尚未明确。可能的机制为,血-视网膜屏障的破坏导致血管通透性增加,血管内物质溢出造成组织间液增多,压迫神经纤维,使得神经纤维发生萎缩、丢失[31]。同时,糖尿病引起的物质循环发生病理性改变,也会对视网膜神经层产生影响[32-34]。激活的蛋白质分子、活化的氧化物、肿瘤坏死因子-α等有毒物质从活化的微神经胶质细胞释放出来,也会诱导神经出现变性现象。视觉电生理检查主要反映的是在视觉产生过程中所发生的电位变化,与轴索和髓鞘的功能性、完整性密切相关,在神经疾病的判断方面是必不可少的检查手段。本研究结果显示,P100波的潜伏期在眼底尚未出现明显微血管病变时便出现延迟,振幅出现下降,提示早期DR 便已存在视神经传导的损害,并且血糖控制不佳会加重神经传导的损伤。

目前尚缺乏DR 对病人视野影响的临床研究。视野MD 值代表了视野阈值灵敏度的平均偏差,其以0为基数,数值增大代表阈值灵敏度降低。VFI则以百分比的形式代表视野缺失范围。从本文结果来看,DR 病人的视野MD 值较正常人降低,VFI较正常人减小,说明在早期DR 阶段,视野便已出现缺损,这与伍春荣等[35]的研究结果相一致。且血糖控制不佳会加重视野损伤的程度。病人在疾病早期对视野缺损的主观感受不强,可能的原因是DR 早期发生的视野缺损多分散在视野周边,未累及中心视野。既往有研究显示,病人视野缺损的部位与视盘RNFL变薄的象限是相关的[28]。

综上所述,在DR 的早期病人视神经便已受累,以视盘上方、下方及鼻侧最为显著,结构的破坏导致了病人视功能的下降。因此,临床上未发生明显微血管病变的DR 病人存在视功能的改变时,应着重关注病人视神经方面发生的损伤。同时,在判断DR 病人的疾病进展程度时,视觉电生理检查联合视野检查应该作为常规手段,从而更加全面地评估病人的视功能。由于本研究样本数量有限,检查过程中难免受到操作者的主观影响,早期DR 对于视网膜神经细胞的影响仍需进一步研究。