在特里尔,马克思也曾仰望星空吗?

胖大海

青山绿水环绕着特里尔城,山坡上种满了葡萄。

中国有着上下5000年的历史,德国的历史并不长,但在德意志这片土地上,却有一些城市,将数百年甚至千年前的风貌都完好无损地保留了下来,特里尔就是其中一个。

特里尔位于德国西部边境,从卢森堡出发,只需要不到1个小时的车程就能到达。我以前没去过特里尔,只知道那里是卡尔·马克思的故乡。除此之外,我对特里尔的认知也仅限于在网上看到的一些资料,诸如“特里尔是德国最古老的城市”等,我甚至怀疑这些宣传是否言过其实。

但是到了特里尔以后,我才发现这里果然非比寻常。公元293年至395年,这里曾经作为罗马帝国的都城之一,先后有6个皇帝以此为统治中心,其中包括君士坦丁大帝。君士坦丁是罗马帝国第一位信仰基督教的皇帝,他重建并大规模扩建了古老的城市拜占庭,并把它命名为君士坦丁堡(今伊斯坦布尔)。后来查理大帝钦定特里尔为大主教驻地,此后一直到18世纪末,特里尔都是德意志“神圣罗马帝国”7个选帝侯之一的驻地。

在穿越千年的城市寻找古罗马遗迹

坐落在狭长的摩泽尔河谷盆地中的特里尔,不是唯一一座声称历史最古老的德国城市,但它作为“城市”有超过2000年的历史——不是作为殖民地或者军队驻扎地,按这样算,它在德国的确是最古老的。

公元前16年,罗马帝国奥古斯都大帝屋大维将这里建成后方重镇,这一年就是特里尔的开始。罗马帝国时期是特里尔的黄金时代,至今遗迹尚存,特里尔也因此成为德国现存古罗马时代遗迹最多的城市。在欧洲,人们更多地看到的是哥特式或巴洛克式教堂,而古朴的罗马式大教堂在德国堪称罕见。罗马时期的城门,特里尔人把它称为大黑门,如今依然在那里迎来送往。

特里尔是阿尔卑斯山北部基督教群最早的落脚地和教堂兴建地。中世纪,特里尔大主教是一个重要的教会诸侯,他管辖的主教辖区控制了从法国边界到莱茵河的大片地区。

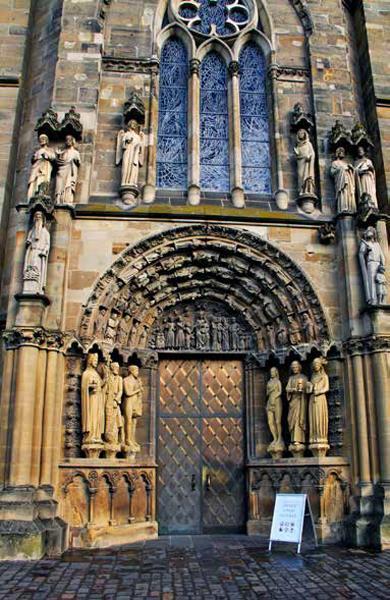

特里尔的主教座堂也叫圣彼得教堂,这座教堂经历过无数次的兴建和损毁,旁边的圣母升天堂是德国最古老的哥特式教堂。起先我还很诧异为什么两座教堂会紧紧挨着,且内部还有通道相连,后来才知道,中世纪的时候,它的主教座堂不是一个单独的教堂,而是好几座教堂一个连着一个的一大片教区,后来大部分都在战火中毁掉了,留存下来又复建的就只有这两座。而圣母堂则更为著名,这座在原先“二合一”教堂区基础上于1235年兴建的教堂是世界遗产。

特里尔的所有古罗马遗迹可观性都非常高,单是看到君士坦丁大殿,便明白当时特里尔的繁荣程度。顾名思义,這个大殿曾经是康斯坦丁大帝的王宫,原本大殿旁边还有其余的建筑物组成的一组王宫建筑群,现时大殿是仅存的一座建筑物,却出奇地保留得很完整,安全避开了两次世界大战的战火,只损失了原来的屋顶及内部的布置。整个大殿高30米、长67米、宽27米,大堂里没有一根柱子,也没有低矮的横梁,置身其中,人显得分外渺小,更觉得大殿格外宏大。这座建筑在中世纪曾经是特里尔大主教的府第,19世纪中叶起,辗转成为基督堂。

在大殿的隔壁,还可以看到一座洛可可式的建筑,外貌恰似贵族的大宅第,奇怪的是,两座时代相差久远的建筑竟又是连在一起的。原来,华丽的洛可可建筑是17世纪时的选帝侯宫,由大主教所拥有。大主教将君士坦丁大殿改建,令内部跟府第相通。改建的部分后来于19世纪拆毁,大殿才还原成完整的建筑物,而选帝侯宫现在则由政府部门使用,不作开放。

圣母教堂将早期哥特式建筑的风格展现得淋漓尽致。

特里尔是欧洲建筑艺术的露天博物馆,囊括了罗马式、哥特式、文艺复兴式、巴洛克式及古典式建筑艺术等。

特里尔主教座堂是德国最古老的主教教堂。

1986年,君士坦丁大殿与特里尔的其他古罗马遗址以及大教堂一起被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

贵为帝国西部凯撒的驻节地,当然少不了罗马浴场,所以君士坦提乌斯一世也在特里尔兴建了一座帝王浴场,不过未等工程完成,他便离开了特里尔,去完成他的统一大业,都没来得及在大浴场泡个澡。据学者研究,大浴场包括了大浴池、暖浴室、冷浴室及运动场几个部分,现在的浴场遗迹则只留下了大浴池的墙壁,如果想了解大浴场全貌,惟有看现代化设备模拟出来的复原图样了。但如果你想感受一下大浴场的宏大规模,还有别的办法,那就是去钻一钻它的地下隧道。兜兜转转的隧道,其实是整座浴场的热水和排水系统,一排排只容许一个人行走的狭长水道像一个巨大的地下迷宫。走进去,每一个岔路口又有错综复杂的小道。如果在这里玩真人CS,一定是绝佳的场地。

罗马帝国的“国技”除了泡澡,当然还有斗兽竞技。特里尔的罗马竞技场跟君士坦丁大殿一样,都保留得很完整,这全因建造竞技场时巧妙地利用了天然山势,犹如镶嵌在山里,到千百年后的今天,都几近完整无缺,就连圆形表演场地后面的通道也仍然四通八达,只是原本能容纳2万人的观众席,如今已经变成了绿油油的草坡。

到了特里尔,必须打卡、也是最引人入胜的景观当属古罗马遗迹尼格拉城门。建筑宽36米,纵深23米,高30米,由巨厚的砂岩垒成,是古罗马帝国辉煌时期的特里尔“城市之门”。这座城门是阿尔卑斯山以北地区保存得最完好的罗马式城门,从下面穿过,感觉它像是连接着古典和现代、过去和未来。

180年,特里尔城周围建起了长达6.4公里、高6米的城墙,这是罗马人为抵御日耳曼人进攻而修筑的。大黑门就是当时的北城门。据说早期的建筑并不使用水泥这样的粘合物,纯粹是大块的岩石堆垒,仅靠石头之间的铁钩固定,很难想象当时建造的困难程度。如今,当你站在中央集市往北眺望,一眼就可以看见300米处这座高大而又暗黑的城门,和周围的德国传统建筑相比,这座城门似乎显得有点格格不入。

马克思故居的室内展览。1867年,《资本论》第一卷在汉堡出版。

馬克思故居的后花园。

2018年5月5日,即马克思诞辰200周年之际,中国赠送的马克思雕像在特里尔揭幕。

一对恋人的不凡人生

从市中心的大黑门逛开去,一直往南漫步,天空刚刚下完雨,浅浅的蓝配上几丝云彩,再配上老城的背景,眼前奇妙得有点不真实。因为特里尔是座小城,所以基本没有什么大牌店,商场也就两三家,余下的多是街边的小铺。德国很多商店都有小百货的感觉,卖的东西从食品、厨具到书籍、服装,统统装在一家店内,逛起来似乎有点寻宝的感觉。慢慢地,你一定会看到橱窗里的马克思巧克力、马克思咖啡、马克思啤酒、马克思蛋糕、马克思糕饼模具、马克思T恤衫、马克思提袋、马克思钱币、马克思手表、马克思储钱罐、马克思马克杯,更不要说各种各样的马克思塑像、画像、胸章……纪念品商店里聚放在一起的色彩斑斓的“马克思”,艺廊里穿插在王公贵族间的“马克思”,公园里与石雕相对而视的“马克思”……让人眼花缭乱。

不止是这些纪念品,随便走到哪里,都会看到小剧场的演出招贴——《我来自特里尔》《金钱噪音》,当然还有《青年马克思》的电影海报。一本有关寻找马克思遗失手稿的小说《福尔摩斯、茜茜公主和马克思的遗产》也在书店里销售,和伊格尔顿教授的《马克思为什么是对的》德文版并排摆在显眼的位置。

在我住处附近的客栈门口,贴着2张“马克思生日快乐!”的喜庆招贴,每年5月一到,很多店铺和场馆都自发地为他庆生。在这位伟人的故乡,似乎无论走到哪里都有他的影子。

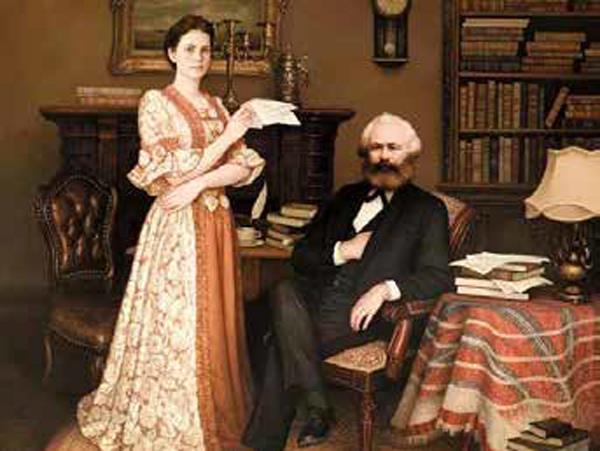

在市中心有一家商店,在橱窗上写着“卡尔和燕妮·马克思商店”的大字。书店的橱窗里也不乏卡尔和燕妮的浪漫故事书:《燕妮·马克思:她与卡尔·马克思的生活》《燕妮与卡尔·马克思:书信中的爱情》……一直坚定地陪伴在马克思身边的燕妮究竟是个怎样的人呢?

1836年晚夏,在波恩大学攻读法律的一年级学生马克思,回特利尔向自己热恋的姑娘求婚,燕妮就和18岁的马克思约定了终身。按照当时的习俗来说,这是前所未有的。贵族出身、年华似锦的燕妮,被公认为是特利尔最美丽的姑娘和舞会皇后,许多英俊的贵族青年为之倾倒,求婚者不乏其人,毫无疑问,燕妮可以缔结一门荣华富贵的婚姻。但她却蔑视社会的一切传统观念,瞒着父母把自己许配给一个市民阶层的子弟。马克思认为暂时还不能在身为枢密顾问官的燕妮父亲面前正式向燕妮求婚。因此,起初他只能向自己的父亲吐露心声。

1836年10月,马克思从离家不远的波恩大学转赴离家遥远的柏林大学读书,这意味着他们之间要互相忠诚地等待一段相当漫长的时间。

终于在1841年4月15日,马克思提前获得哲学博士学位。年轻的哲学博士刚刚到特利尔,就赶忙去他心爱的人家里,把博士论文亲手送到燕妮父亲的手里。燕妮和马克思在多年分离之后,本来打算立即结婚,但光有一篇博士论文并不能维持生计,于是他和燕妮不得不打消结婚的念头,继续等待。从 1842年4月开始,马克思开始为《莱茵报》撰稿。

19世纪初,工业革命席卷德国,推动了容克地主(普鲁士的贵族地主阶级)经济的发展, 同时加剧了底层劳动人民生活的赤贫化。饥饿驱使贫民到森林里捡拾枯枝、采摘野果,一些人破坏了猎场和牧场。虽然有1826 年的《普鲁士刑法典》对擅自砍伐和盗窃树木行为的严厉处罚,但上述事件仍有增无减。而许多人这样做竟然是为了被送进拘留所领一份监狱口粮。饥饿和无家可归迫使人们违反管理条例,仅1836年,在普鲁士因此而受到刑事处罚的就有15万人,占全部刑事案件的77%。面对这种相当严峻的社会形势,普鲁士统治者不是从社会制度层面寻找问题的根源和解决问题的方案,反而出台一个更严厉的法案,将人们在森林里捡拾枯枝、采摘野果和其他一些仅仅违反林木管理条例的行为也升格为盗窃犯罪,给予刑事处罚。马克思根据1841年第6届莱茵省议会会议记录,写下《关于林木盗窃法的辩论》一文,谴责立法机关偏袒林木所有者的利益,剥夺贫民捡拾枯枝等习惯的权利,系统地提出自己的森林立法观。

当时正任职于《莱茵报》的马克思毫不避讳地发表自己的观点,普鲁士政府非常气愤,立刻派人查封了《莱茵报》,迫使它停止印刷。马克思一气之下,辞去了报纸主编的职务。他对自己的所作所为毫不后悔,相反,他认清了当时政府的丑恶,并尋找时机,继续坚决地同政府抗争。

一幅描绘马克思与燕妮的画作。

特里尔市中心圣西蒙教堂广场上的马克思雕像。这座雕像重约2.3吨,高4.6米,连同基座总高5.5米——这个数字与马克思5月5日的生日相契合。

尼格拉城门当时是罗马人重要的防御城门,由于多年风化,最后导致了外表变成黑色,“大黑门”的名称也是由此得来。

1843年3月,马克思被迫退出《莱茵报》之后,又与阿尔诺德·卢格磋商了关于共同从事著作出版的计划。终于在1843年6月19日,他才到克罗茨纳赫(燕妮在她父亲于1842年去世后就和母亲迁居这个地方),与苦等了他7年之久的燕妮·冯·威斯特法伦结婚。在这7年中,她除了曾与未婚夫马克思有过少数的几次相聚之外,就只能以书信来往。她在给马克思的一封信中写道:“我从内心里多么渴望你能常在我的身旁……但愿我能把你要走的道路填平,扫清阻挡你前进的一切障碍。”在煎熬等待的同时,她还得同她的几个贵族亲戚进行十分磨人的斗争。

婚礼举行后,马克思和燕妮随即动身作了一次短途的新婚旅行。1843年秋,年轻的马克思夫妇一起踏上流亡的征途,来到巴黎,同卢格筹办并出版《德法年鉴》杂志。至此,他俩拉开了充满困苦和自我牺牲的生活序幕。

马克思对共产主义事业的贡献和对地主、资产阶级的无情揭露和批判,使得一切保守势力排挤他,驱逐他。他不得不携家小四处转移,生活困难的程度有时达到难以想象的地步。1850年3月底,随马克思一起流亡伦敦的燕妮写信给好朋友约瑟夫·魏德迈,信中讲述了她当时的生活情况:“因为这里奶妈工钱太高,我尽管前胸后背都经常疼得厉害,但还是自己给自己孩子喂奶。这个可怜的孩子从我身上吸去了那么多的悲伤和忧虑,所以他一直体弱多病,日日夜夜忍受着剧烈的痛苦。他从出生以来,还没有一夜能睡着两三个小时以上。最近又加上剧烈的抽风,所以孩子终日在死亡线上挣扎。有一天,我正抱着他坐着,突然女房东来了,要我付给她5英镑的欠款,可是我们手头没有钱。于是来了2个法警,将我菲薄的家当——床铺衣物等——甚至连我那可怜孩子的摇篮和玩具都查封了。他们威胁我说2个钟头以后要把全部东西拿走。我只好同冻得发抖的孩子们睡光板了。”

马克思和燕妮共生了4女2子,由于上述原因,只有3个女儿(即长女珍妮·马克思,次女劳拉·马克思,三女儿艾琳娜·马克思)长大成人。当时多亏了海伦·德穆特·琳蘅,如果燕妮没有这样一个忠实的助手,很难设想她和孩子们后来怎样过下去。马克思就是在这样艰难的生活条件下写下了众多手稿,他研究政治经济学、法国社会运动及法国历史,并最终成为一名共产主义者。

在中世纪建筑和雄伟的大教堂背景前,100多个装饰精美的摊位组成了特里尔的特色市集,融入了当地人的生活,也吸引着全世界的游客。

故居里寻找伟人的足迹

参观君士坦丁大殿时,年轻的职员得知我来自中国,便特意对我说:你应该去看看马克思故居,我自己就是特里尔人,我为这里出了一位马克思这样的伟人而感到骄傲!

的确,我此行最重要的一站就是拜访坐落在布吕肯大街10号的马克思故居博物馆。这是一座临街的3层楼房,始建于1727年,棕色的门楣和窗沿、乳白色的窗扉,是当时德国莱茵地区的典型建筑。1818年,马克思的父亲亨利希·马克思租用了这所房子。当年,楼上是马克思一家的卧室,楼下是马克思父亲的律师事务所。1818年5月5日,卡尔·马克思就在这里诞生了。

其实,在马克思出生后不久,他的律师父亲就在更好的地段买了更大的房子,马克斯读大学以前一直是在那里居住的。马克思逝世后,人们找到了他父亲买房子的广告,才知道这里是他的出生地。

1928年,德国社会民主党以近10万帝国马克从私人手中买下了这座当时已改为铁器店的马克思故居。之后,将其改建成马克思和恩格斯纪念馆。1933年德国纳粹上台,故居被没收,文物被洗劫一空。直到1947年5月5日,马克思故居被辟为纪念馆而重新开放。

这条马路的西段已被命名为“马克思大街”,故居的外观是灰白色的,门票价格是5欧元,但门口并没有检票员,好像是特意为身无分文的无产者放行。与伍珀塔尔的恩格斯故居一样,马克思故居的门前有中文说明,而故居博物馆里也贴心地准备了中文讲解器。

展厅里最有意思的是走廊里的一幅长条的马克思像,正面看混乱不清,只有从一个极度倾斜的角度才能看到的马克思清晰的脸。这正是拉康的“歪像”理论,以及齐泽克的一本书所提示的“斜目而视”。展品里还有一些手稿,如《费尔巴哈提纲》《共产党宣言》(燕妮批注的),还有不少跟中国革命年代相关的资料。

我坐在博物馆的一角—仿佛是坐在恩格斯的座位上,安静地听着坐在对面沙发椅里的马克思讲了一段英文:“亲爱的弗里德里希……”于是,我在留言簿上写了如下一段比较中性的话:马克思的理论学说影响了几代人,他的思想至今仍在影响着这个世界——来自一位中国的共产党员。

据说故居里留言册的一大半留言都来自中国人,特里尔大学因此还专门着手研究这些留言的内容呢。

展馆的最后一个厅,是介绍马克思主义在世界上的影响,最后一块展板就是关于中国的。在展品中,还有一本中文版的《共产党宣言》,异常珍贵。这个展厅的标题也是毛主席的语录:“凡是敌人反对的我们就要拥护,凡是敌人拥护的我们就要反对!”外国人可能想象不到,当我看见眼前的一切,是多亲切啊!

2018年,中国为纪念马克思诞辰200周年,特地赠送了一座5.5米高的马克思巨大铜像,就矗立在黑门附近的圣西蒙教堂广场。铜像很传神,老年马克思左手拿着书,右手放在胸前,还有被风微微吹起的衣摆。

夜幕下的我望着铜像,一瞬间,好像感受到了伟人的脉搏跳动。我一边感叹时间流逝岁月变迁,一边想:也许是马克思在某个早餐店端起咖啡杯的一刹那,也许是他看见穷苦的人们捡拾野果的匆匆一瞥,也许是他被迫辞去杂志主编时的一个信念,也许是流亡过程中不经意间的一种触动……当然,这些“也许”可能并不是或并不完全是真实情况,我们无法想象伟人付出的艰辛。马克思创建出了这样伟大的理论体系,十月革命一声炮响,为中国送来了马克思列宁主义,中国先进分子从马克思列宁主义的科学真理中看到了解决中国问题的出路。如果真的有时空错位,看到这一切的马克思,应该也会仰望星空,微笑着点头。

(责编:昭阳)