胶济铁路青岛段历史遗存田野调查概要与价值评估

徐健健

山东建筑大学

1 前言

在胶济铁路修建之前,山东交通依靠运河与陆路支撑。在胶济铁路开通之后,其承担的运输量逐年增长。沿线许多城镇因为便利的运输条件而成为货物和商品的集散地进而繁荣起来,在一定程度上推动了诸如济南、青岛的城市转型,带动了20世纪初的山东形成以青岛、济南为中心的新的经济中心的形成,为山东乃至华北地区的社会经济格局带来了巨大变革。

文章不仅在物质层面上对青岛段胶济铁路进行阐述,也将更加深入探究胶济铁路对青岛带来的社会意义、人文内涵与历史价值。胶济铁路历史遗存在青岛所体现的物质形态对青岛城市的个性而言具有强烈的影响性。并且胶济铁路存在至今与青岛城市周围环境和社会经历了诸多的冲突和调整逐渐形成了自身的魅力,使其更具有探索的意义与价值。

2 青岛地区胶济铁路所有权更替情况

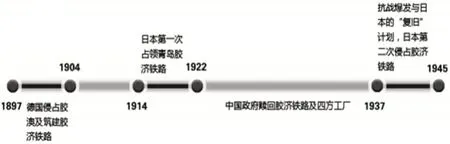

1897年德国借口“曹州教案”强占胶州湾并由此取得在山东地区的铁路矿务事业。1904年胶济铁路全线通车。1914年一战爆发,欧洲大陆成为一战的主要战场,德国无暇顾及远东殖民地,日本趁机要求德国将胶州湾和山东半岛无条件交给日本。在遭到拒绝后,日本名义上对德宣战却派兵封锁胶州湾,日军在龙口登陆,随后进据到青岛以西160km的潍县车站,准备向东占领青岛。11 月6 日占领济南,7 日占领青岛,最终控制了胶济铁路。华盛顿会议之后,1922年中日双方签订了《山东悬案铁路细目协定》,规定日本1923年将胶济铁路移交中国,至此中国政府收回了胶济铁路所有权。

1937 年“七七事变”后,日本开始全面侵华战争。1938 年1月,日军登陆青岛,胶济铁路全线陷落。1945 年8 月,八路军攻克胶县收复城阳、南泉。1949年6月青岛解放,胶济铁路青岛段的主权正式收归国有。具体时间轴如下。

图1 胶济铁路青岛段所有权变更时间轴

3 田野调查统计

3.1 胶济铁路青岛段配套及附属建筑旧址统计

胶济铁路青岛段的附属建筑旧址共计四处。

3.1.1 青岛机务段

青岛机务段仍保留了部分仓库或车间类建筑、机车转盘及仓库,以及众多废弃老机车头。转盘周边附属机车车库已拆除。但转盘诸如环轨,铁轨,电力线路等的所有设备都保留了下来。

3.1.2 山东铁路公司与山东路矿公司

山东铁路公司大楼是青砖灰瓦、混水墙面、高墙基的两层楼,为早期的殖民地风格,立面为券式外廊,屋顶采用了中国传统的歇山式。设计者很可能是铁路工程师路易斯·魏勒尔。当时是胶济铁路首席工程师和山东铁路公司经理——锡乐巴的办公和居住建筑,现为部队大院居住用房。建筑高度约为14m,带有地下室和阁楼,地下室为拱形柱廊支撑,屋顶有天窗和老虎窗为屋顶采光。内部有保存较为完好的构件为木质楼梯和门窗,其雕花装饰清晰可见,开窗的手法、形式和使用的材料与同一时期青岛留存的德式建筑相仿同,建筑上同时存在拱形门窗和长宽比不一的矩形门窗,门窗的周边、基座均有粗毛花岗石装饰。

山东路矿公司为德国式建筑青年风格派砖石木结构。山东路矿公司成立后工作就是在胶济铁路沿线30里内勘探、开采煤炭、金属、石油等矿物资源,主要经营坊子、淄川煤矿和金岭镇铁矿,是当时德国掠夺山东矿产资源的重要机构。其平面图为不规则的凹字形,其建筑风格、高度、色彩、材质、门窗样式与山东铁路公司旧址相仿,作为办公建筑时内部空间相互贯通,面向黄海的南立面二层有挑楼,现存建筑不是一次建成,在建筑物内部可以看到朱黄瓷砖和木质地板明显的分界。建筑高度为三层,约为14m高,建筑入口正门为镶有褐色花岗岩边框半圆拱形门,内有木质旋转楼梯,建筑外墙为条状花岗岩贴面的封檐和勒脚。

3.1.3 四方机车厂

从四方机车厂不同时期的平面图可以看出四方机车厂的改造扩建的延伸方向为在原四方河今杭州路河的范围内向东向南延伸。根据平面图建筑布局方式和资料记载的该地区的建设历程推测北侧原为职工宿舍现应为产权归四方机车厂所有的员工家属居住区,靠近东侧入口处的条状围合式的建筑群为管理办公区,西侧和南侧应为机车研发、运作、检验区域。根据调查现场建筑风格与材质判断,现厂区内大部分建筑建设时期为第一次日本侵占时期到建国初期,建筑大多为西南朝向,厂区内还保留已废弃的站台、铁轨、值班室等铁路沿线构筑物,职工宿舍多为外廊式建筑,厂房多为大跨度的桁架结构,矩形木质门窗,红砖墙身,外加不同颜色的抹灰,采用锯齿形屋顶以增加采光面积。

在厂区范围的西侧靠近胶济铁路主干线区域为原德国修建的四方机车主修理厂,在最近两版规划平面图和实地考察中已不可见,现厂区留存时间较长的为管理办公区的建筑组群,其组群内有两栋青岛第一次日占时期建设的老办公楼及其附属日式水榭景观,现为青岛市级文物保护建筑。现该建筑组群已不仅服务于四方机车厂也是该地区不同类型工业设计产业基地和留化器,其建筑构造为砖混结构,内有吊顶,双分式楼梯。

其建筑组群围合的公园为济南铁路局1920年左右利用水塘建造的一座公园(四方公园或铁路公园),彼时公园位于四方机车厂东侧,北临嘉禾路,东北角和海云庵一街之隔,占地面积5000 余万平方米。1939 年曾被评为青岛市乡二十四景之一。1940 年,日本第二次侵占时期,扩大四方机车车辆厂,公园划入厂区,从此消失。

3.2 胶济铁路青岛段历史遗存现状分析

胶济铁路青岛段历史遗存大多在青岛城市化过程中受到破坏,德占时期的站房及其构筑物,完整保留下来的只有大港站一处,日占时期的相关遗存只有四方机车厂中几栋老式办公楼和水榭景观,两处与胶济铁路相关的建筑旧址山东路矿公司和山东铁路公司为德占时期建筑旧址。胶济铁路青岛段保留下来的站点由于新中国成立后客流量的迅速增加而改建、扩建和迁移,而被撤销的站点中只有大港站和胶州站被列为文保单位且现留存的胶州站为建国初期建筑,除此之外大部分站房已不存在建筑遗存。胶济铁路青岛地区的历史遗存的变迁是青岛近代工业发展的缩影,胶济铁路的规划建设历程不仅记录了德日两国对中国胶东地区的侵略意图也记录了中国人民自强不息的铁路发展历程。

3.3 青岛段历史遗存价值评估

3.3.1 艺术价值

青岛段历史遗存的艺术价值更多地体现在分布在其沿线各站点历史建筑的风格和装饰两个方面。目前青岛胶济铁路沿线上还保留且没有受到较大破坏的站房及办公类建筑有青岛段的大港站站房。其历史建筑风格为青年风格派,两扇拱形正门上海螺样式的自然主义装饰、大厅内拱门上的彩色玻璃装饰和楼梯栏杆上的曲线装饰带都是19 世纪20 世纪初德国青年风格派建筑的典型特征元素。

3.3.2 科学价值

胶济铁路的施工质量和标准能够代表中国当时铁路建造的最高标准。首先,它是中国第一条使用钢枕的铁路,其平均寿命预设周期达到30年甚至更长。

其次,胶济铁路全线设计最高时速为60km∕h,将青岛至济南的路程从之前的10天缩短至12小时,是当时整个华北地区最快的铁路,同在山东境内的津浦铁路最高时速也仅为45km∕h,胶济铁路这个记录一直保持到20 世纪30 年代才被京奉铁路60.82km∕h的微弱优势超越。

当初的大部分基础设施都已经因后来的历次升级更新被拆除。调查发现,在青岛留存至今依然能够代表其历史上先进铁路技术遗存还有青岛机务段的机车转盘。

3.4 社会价值

历史上胶济铁路对青岛经济社会的影响主要体现在城市交通格局改变、沿线农工矿业发展、市内商贸中心和城镇重心的转移以及沿途旅游业兴起这几个方面。抛去政治因素不提,如果说这些影响在宏观层面的影响更多体现了胶济铁路的历史价值的话,那么在微观层面则是每个鲜活的个体对胶济铁路情感记忆的承载,它的每一次变迁都与沿线百姓的日常生活息息相关。

4 结语

我们进行青岛段历史遗存统计时,站房统计时的第一类站房和胶济铁路附属建筑旧址中的历史遗存大多是因为处于旧城中心被不断被使用进而被保护下来。例如,大港站、山东路矿公司、山东铁路公司和四方机车厂日式办公楼均属于这种情况。而其余的站房的配套设施和遗存建构物大多因为处于旧城边缘在城市范围迅速扩张过程中由于产业价值的驱动和人们对生活水平的追求而拆除、改建或扩建,因此少有遗存。

山东工业遗产的保护固然有成功的案例,但也有很多要么在改造之后面目全非,要么在保护地段中苟延残喘。随着青岛城区急剧扩张,胶济铁路原本的历史文化积淀已经在城市进程中随着历史遗存的减少而面临消失,原本远离青岛城区的胶济铁路历史遗存正在逐渐接近城市中心。与城市中遗产保护的施工技术和保护经费有限的条件统筹考虑,采用以用代养的方式保护青岛地区胶济铁路的历史遗存,与通常的主题博物馆式、创意产业园式、旅游购物中心、公共游憩空间等开发模式相比更适应目前青岛地区的工业遗产的生存环境。

我们国家即将迈入全面小康的进程,已经渐渐脱离了单纯追求经济利益和产业开发的阶段。一个国家或者一个城市对该区域内历史遗产的态度往往也反映了,这个国家或者城市的历史底蕴和社会的文化品质。

——An Idea From "Etudes Metro"—the Work of Pierre Schaeffer