马铃薯晚疫病带菌种薯产孢与侵染行为观察

王 卓,金飞跃,曹克强,胡同乐

(河北农业大学 植物保护学院/植物病害流行与综合防治研究室,河北 保定 071000)

马铃薯是世界第四大粮食作物,是重要的饲料和工业原料[1],同时我国也是世界第一马铃薯生产大国[2]。马铃薯晚疫病是马铃薯常见的病害之一,在世界马铃薯主产区都有发生,据统计,马铃薯晚疫病每年在全球引起的经济损失高达67 亿美元[3]。该病传播速度极快,从出现病斑到全田枯死只需14 d[4-5]。致病疫霉(Phytophthora infestans)作为该病的病原菌,主要以菌丝体在块茎中越冬[6]。此外,致病疫霉的卵孢子可以在土壤中长时间存活,并可成为初侵染源[7-8]。生产中马铃薯晚疫病主要的初侵染源为带菌种薯、土壤中残留的病残体和卵孢子[9-10]。初侵染的病株发展成中心病株并产生孢子囊,孢子囊迅速通过空气传播进行再侵染[11],从而导致病害的爆发。

为了有效防控马铃薯晚疫病,国内外已经开展了基于气候条件的预测预报研究,并在生产上获得应用[12],但预测的准确性在地区和年度间都有一些差异。深入了解和明确马铃薯晚疫病的初侵染途径,是已有预测模型改良和新模型建立的依据和基础。国内外有关对马铃薯晚疫病初侵染途径观察的研究报道较少,且研究结果也不相同[13]。De Bary等人种植自然带菌的种薯后,发现嫩芽中有菌丝存在,将菌丝分离培养后可以产生孢子囊[14]。Jensen等人观察到带菌种薯长出的嫩芽在中部受到侵染,而非基部,从而推断是土壤中的病菌孢子囊(或游动孢子)侵染了嫩芽[15]。本研究室在近10 年的田间调查中发现,在我国的张家口地区,该病的初侵染通常发生在幼苗底部叶片或刚出土不久的幼茎顶端生长点(该幼茎的其他部位未发病),从而推测该病的初侵染的途径为:带菌种薯播种后,病菌可在种薯表面产生孢子囊,孢子囊(或游动孢子)可随土壤水分而传播,在土壤中侵染正在出土的幼茎的顶部,或传至土壤表面侵染近地面的叶片。

从土壤中检测植物病原菌的方法已有报道[16-17],土壤中病原菌数量少,相关次生微生物生长迅速以及土壤中休眠体萌发缓慢,使得疫霉菌检测极为困难。本试验采用诱钓法[18-19],将带菌种薯分别种植在花盆和田间条件下,观察并检测种薯表面病菌产孢及孢子囊(或游动孢子)在土壤中传播的情况,明确带菌种薯播种后能否在土壤中产孢、传播和引起初侵染,为进一步深入研究该病害的初侵染及预测奠定基础。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试种薯:‘费乌瑞它’和‘夏波蒂’,均高感马铃薯晚疫病。

供试菌株:为马铃薯晚疫病菌(Phytophthora infestans),保存于河北农业大学植物病害流行与综合防控研究室,黑麦试管斜面培养基4 ℃保存。

接种病原菌的种薯制备:马铃薯晚疫病菌用黑麦培养基在18 ℃下培养7 d 左右,制成浓度为1.0×l05孢子囊/mL 悬浮液,用2 mL 注射器取200 μL 制备好的悬浮液,在播种前一天自非切面注射到薯块中,得到人工接菌的种薯,备用。

1.2 盆栽试验

盆栽试验共4 个处理,分别为:接种了病原菌的种薯切块种植(A),接种了病原菌的种薯整薯种植(B),健康种薯切块种植(CK1),健康种薯整薯种植(CK2);品种均为‘费乌瑞它’;每个处理种植5 盆;试验整体重复4 次。在花盆中放入蛭石,营养土1∶1 混合的土壤,将种薯种植在花盆内,每盆1 块种薯块茎(或切块),花盆放置在覆盖薄土层的大托盘内,18 ℃恒温培养箱培养。每2 d 扒开土壤检查记录种薯块表面产孢与否和产孢位置。

当上述盆栽试验中的种薯表面产孢后,进行花盆土壤及托盘土壤的诱钓试验:自上而下浇水至水分饱和状态,用3 ~5 mm 厚的薯片作为诱饵,分别置于花盆内和花盆下面托盘中的土壤表面,用培养皿将薯片罩住保湿,12 h 后将薯片取回,置于灭菌培养皿中18 ℃保湿培养,每天检查薯片发病情况。试验整体重复4 次。

1.3 田间小区试验

田间试验在河北农业大学西校区植物保护学院试验实践园中开展,品种均为‘夏波蒂’。土壤高湿处理和正常湿度处理分别设置在2 个单独的区域,每个区域15 m2,在每个区域内种植4 行(行距60 cm),分别种植人工接菌种薯切块、人工接菌种薯整薯、自然带菌种薯切块和自然带菌种薯整薯,每行播种15 穴,穴距为35 cm。

土壤高湿处理是自播种后每2 d 浇水1 次并覆盖地膜,使土壤相对湿度保持在60%左右,而土壤正常湿度处理是在播种后不浇水、不覆膜,土壤相对湿度保持在20%左右。

播种后逐日调查并记录出苗时问(幼苗出土视为出苗),每3 d 扒开土壤,检查种薯表面产孢以及种薯的萌芽情况(幼芽从芽眼中长出0.5 cm 视为萌芽)。同时进行土壤中的诱钓试验:出苗前在土壤中种薯的前、后、左、右、上方5 个方位距离5 cm 处,各放置1 枚厚度为3 ~5 cm 的健康薯片作为诱饵,3 d 更换1 次薯片;薯片诱饵取回后,置于灭菌培养皿中的塑料隔水网格上,18 ℃保湿培养并逐日检查记录诱饵上的晚疫病菌生长情况。

出苗后进行地表诱钓试验:使用喷壶模拟降雨量为中雨的人工降雨及雨水飞溅,将新鲜叶片作为诱饵置于植株四周的土壤表面,地膜覆盖保湿24 h,将诱饵叶片取回后用湿棉球包裹叶柄保湿,放于18 ℃保存,每天记录叶片的发病情况。每3 d 诱钓1 次。

2 结果与分析

2.1 带菌种薯在盆栽条件下的产孢情况

盆栽试验结果显示,人工接菌种薯切块种植后的4 ~6 d,切面位置和萌芽基部变褐,切面着生病菌丝并带有孢子囊,整薯播种后4 d,在注射孔处出现菌丝并产生孢子囊。而健康种薯上并没有病菌出现。表明人工接种的整薯和切块播种后均可在花盆土壤中产孢(见表1)。

表1 盆栽试验中带菌种薯在土壤中的产孢情况Table 1 Sporulation of the infected seed tubers in pot trail

2.2 病菌在花盆土壤中的传播

诱钓结果(表2)显示,在花盆内的土壤表面和花盆下面托盘中的土壤表面均诱钓成功,说明种薯上病菌在土壤中产生的孢子囊能够在土壤中移动并形成侵染;从时间上来看,播种后7 ~10 d 首次诱钓成功,播种后6 d 种薯才开始萌芽,说明在马铃薯播种后,病菌产孢的时间明显早于出苗。

表2 盆栽试验中带菌种薯萌芽和在土壤中首次诱钓到致病疫霉的时间Table 2 Time of potato germinating and the first time of bating for Phytophthora infestans after planting of infected seed tubers in pot trail

2.3 晚疫病菌在田间土壤的产孢

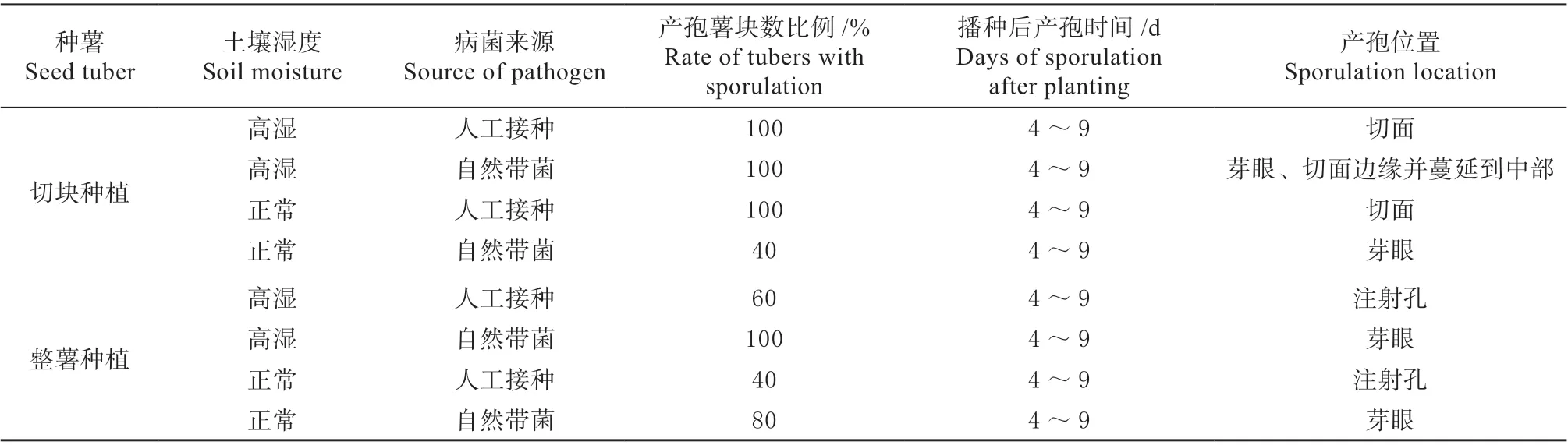

田间试验结果(表3)显示,除正常土壤湿度处理的自然带菌种薯切块种植比整薯种植的产孢块数低之外,其他处理的切块种植的产孢数均比整薯种植的产孢块数高,说明切块种植有利于带菌种薯的产孢。然而,无论是种薯切块与否以及士壤湿度高低,带菌种薯在播种后的产孢时间都没有明显差别均为4 ~9 d。

田间观测结果显示,人工接种薯块的切面变褐,出现晚疫病菌菌丝并着生孢子囊。自然带菌薯块芽眼处薯肉变褐,出现晚疫病菌菌丝并着生孢子囊。说明人工接种和自然带菌的种薯在田间播种后,均可在土壤中产孢。

表3 田间种植条件下带菌种薯在土壤中的产孢情况Table 3 Sporulation of infected seed tubers planted under field conditions

2.4 病菌在田间土壤中的传播

田间环境下,在土壤中种薯周围的诱钓结果(见表4)显示,土壤高湿度处理中均诱钓成功,说明种薯上的病菌在土壤中产生的孢子囊能够在土壤中移动并进行侵染。初次诱钓成功时间均早于种薯萌芽和出苗的时间。正常土壤湿度处理组,带菌种薯上有孢子囊产生,但并未诱钓成功,说明孢子囊在土壤中移动和侵染需要较高的湿度。

表4 田间种植条件下带菌种薯出苗和在土壤中首次诱钓到致病疫霉的时间Table 4 Time of potato germinating and the first bating time for P. infestans after planting of infected seed tubers in field conditions

3 讨论与结论

林国光等[20]研究发现,在无人干扰的情况下,孢子囊本身是向斜下方移动,土壤下层的病原菌不能向上移动,而中耕等农事操作可以将孢子囊翻至地表进行侵染。本研究在盆栽试验中发现,不需要中耕操作,病菌孢子囊可以向上扩散并侵染土壤表面的诱饵。通过多年的田间观察发现,未经中耕操作但易积水的低洼地块较易出现中心病株的现象,推断土壤中的病菌孢子囊(或游动孢子)在田块出现积水的情况下可扩散到到达土壤表面,侵染接触地面的叶片或被雨水飞溅带到下部叶片引起侵染。

目前,已经报道的马铃薯晚疫病初侵染途径的主要是:种薯上的病菌进入萌发的幼芽并随幼苗向上生长,幼苗与病菌长期共存最终形成中心病株[21]。本研究的观察表明,带菌种薯在土壤中的产孢时间早于出苗时间,因此从时间上看,播种后带菌种薯表面产生孢子囊(或游动孢子)在土壤中传播要比病菌菌丝进入萌芽的幼茎早;从发生机率来说,本实验室10 余年的田间调查发现初侵染植株(中心病株)多为底部叶片先发病,少数为刚出土的幼茎顶部发病,也有更为少数的植株茎部距离地面一定高度的部位发生茎部初侵染,但总的比例来看前2 种情况均为孢子囊(或游动孢子)经土壤传播侵染所致,比例要高于后者(菌丝进入幼茎所致),且前两者出现的时间更早。综合对比上述不同初侵染途径的发生时间和发生机率来看,带菌种薯播种后在土壤中产孢随后在土壤中传播,导致近地面叶片和正在出土的幼茎顶部侵染这一途径可能更早,也更普遍、更重要。

在田间条件下,自然带菌种薯播种后可在种薯表面产孢,开始产孢的时间早于种薯萌芽和出苗的时间;带菌种薯上产生的孢子囊(或游动孢子)可在土壤中扩散并保持侵染能力,能侵染近地面叶片或正在出土的幼茎顶部嫩叶形成初侵染。