论数据资产的概念发展与理论框架

谭明军

【摘要】由于数据资产的跨学科属性所带来的高复杂度和在商业运用中的隐蔽性, 以及相关研究成果的匮乏, 导致其在定义、确认、计量、列报等方面面临诸多悬而未决的难题。 鉴于此, 从数据资产相关概念的演化入手, 重新界定信息资产、数字资产和数据资产的会计学定义以及数据资产权属, 为对信息资产、数字资产和数据资产进行后续的权属确认、价值计量、信息列报等会计学分析, 以及就数据资产逐步纳入会计核算体系的相关系列研究奠定基础。

【关键词】数据资产;数字资产;信息资产;网络效应;价值膨胀

【中图分类号】 F230 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994(2021)10-0087-7

一、引言

现代企业的发展是企业组织对商品流、资金流和信息流综合运用, 并根据市场变化和消费者行为变迁不断进行调整和创新的结果。 近20年来, 随着互联网技术日新月异的变革和互联网终端设备的大规模普及, 一大批新型互联网企业应运而生。 这些企业在商业模式、组织架构、管理制度等方面已迥然不同于传统企业, 其并不一定涉足实物商品的生产或流通, 而是更擅长对大信息量(尤其是用户行为信息)的吞吐①、计算和运用(如微信、今日头条、百度等)。

新型互联网企业的快速发展给财务理论和管理实践带来了诸多可供研究的课题。 但就目前的实际情况来看, 这方面的理论研究显然远滞后于商业实践, 比如: 并不盈利的互联网企业却拥有已规模化盈利的传统企业难以企及的高估值; 企业的资产负债表数据与其市场价值严重不匹配; 企业的盈利模式并不依赖于商品的产销(或进销)差价, 而是以一种传统企业难以理解的方式(如免费策略)进行获利等。 究其原因, 笔者认为是对庞大而隐蔽的数据资产的忽略和严重低估, 以及对企业充分挖掘和利用数据资产的能力认知不足而造成的。 而在商业运营和风险投资活动中, 用户规模和数据资产是衡量并决定互联网企业增长潜力和市场估值的重要因素。

尽管近10年来学术界已围绕这些课题开展了一系列卓有成效的研究, 但无论是从研究成果的数量、广度还是系统性来看, 仍存在着许多亟需深入研究之处。 由于并未真正解决数据资产在定义、确认、计量、列报等方面的难题, 导致作为互联网企业(尤其是流量型互联网平台)核心资产的数据资产依然被排除在会计核算体系之外。 而要构建科学合理的数据资产会计核算体系, 应当从概念的科学界定与统一表达入手。 但现实情况是, 目前学术界有关该领域的研究和表述尚未形成统一意见, 存在将数据资产与相关概念混淆和混用的情况。 本文将在系统梳理和分析现有成果的基础上, 着重于对数据资产及其相关概念的对比分析和重新界定, 并据此构建一个可用于后续系统化研究的基本框架。

二、研究现状与局限

(一)研究现状

“数据资产”的概念最早由Richard E. Peters[1] 提出②, 后来随着信息技术和互联网的发展, 其含义早已发生巨大变化。 有关数据资产的大量研究则始于“大数据”③概念的兴起。 Tony Fisher[2] 从大数据背景下数据的资产属性出发, 明确指出“数据是一种资产”。 2011年, 世界经济论坛发布了名为《个人数据:一种新资产类别的出现》的报告, 并指出个人数据正成为一种新的经济“资产类别”。 2013年, 数据科学家维克托·迈尔-舍恩伯格、肯尼斯·库克耶[3] 在对大数据展开系统研究后, 在其著作《大数据时代》中开宗明义: 将数据资产列入资产负债表不是能否的问题, 只是早晚的问题。

国内关于数据资产的全面研究则始于2011年, 在此之前, 学术界对该领域的关注度并不高。 祝子丽、倪杉[4] 在梳理了2002 ~ 2017年的研究文献后发现, 2011年以后学术界对数据资产的关注度有了较大提高, 尤其是2017年我国举办数据资产管理峰会后, 学术界掀起了对数据资产管理的研究热潮。 通过对近10年研究成果的整理和分析, 笔者发现, 关于数据资产的学术研究主要集中于概念探讨、权属确认、价值计量、信息列报四大领域。

在概念探讨方面, 李雅雄、倪杉[5] 結合“资产”的会计学定义, 分析了数据资产的内涵和特征。 朱扬勇、叶雅珍[6] 对信息资产、数字资产、数据资产三个关联概念的演化与发展进行了对比分析。 在由中国信息通信研究院云计算与大数据研究所等发布的《数据资产管理实践白皮书(3.0版)》中, 数据资产被定义为“由企业拥有或者控制的、能够为企业带来未来经济利益的、以物理或电子的方式记录的数据资源, 如文件资料、电子数据等”④。

在权属确认方面, 王镭[7] 在语义、句法和实体层面分析信息, 认为在现有法律框架的保护边界下, 不应设立数据财产权。 姚佳[8] 从经济学和法学相结合的角度对数据权属进行了分析, 并主张搁置争议, 将数据资产的不同权能进行分拆、组合和配置, 以创造数据资产权能配置的可行规则与路径。

在价值计量方面, 翟丽丽、王佳妮[9] 从实物期权与漏损特性的角度, 利用改良的LSM模型构建了数据资产评估模型。 黄乐等[10] 结合三种资产评估方法(成本法、收益法、市场价格法)改进了数据资产收益模型, 并进行了案例实证检验。 总体来看, 在数据资产的计量方面, 现有成果主要从资产评估法和计量模型两个角度进行研究。

在数据资产的信息披露与列报方面, 现有研究大多借鉴了无形资产的账务处理与核算方法。 刘玉[11] 在分析了Facebook的账簿资产价值与市场估值之间的巨大差异后, 认为应将数据资产纳入会计核算体系, 并建议将数据资产设置于“无形资产”科目之下进行核算和披露; 张俊瑞等[12] 根据数据资产的用途分类, 设计出不同于现有无形资产核算体系的会计处理方法与信息列报模式。

(二)研究局限

综上所述, 从现有研究成果来看, 无论是学术界还是实践部门, 都并未真正解决数据资产所面临的上述难题。 具体来说, 还存在以下不足:

1. 在数据资产的概念解释和界定方面。 现有研究要么简单套用会计学关于“资产”的定义, 要么将“数据资产”泛化或混淆为“信息资产”或“数字资产”, 从而一方面导致了概念的混用和滥用, 另一方面造成了后续研究在逻辑起点上的偏差。

2. 在数据资产的权属确认方面。 目前学者们对此尚未形成统一意见, 在法律界也属于争议较大的领域。 “以用户为中心”的观点和“以企业为中心”的观点都具有其现实合理性。 那么, 如何在“用户隐私保护”与“资源合理利用”之间寻找到平衡点, 从而明晰数据资产的权属确认?

3. 在数据资产的计量方面。 现有研究以计量模型为主要估价工具, 一方面, 因其过于理论化和复杂化而不具备可操作性; 另一方面, 因缺乏市场检验而不具有公允性。 以资产评估为基础的估价方法, 由于没有考虑数据资产的网络效应以及不同企业对数据资产挖掘和运用能力的巨大差异, 将导致关于数据资产价值的会计信息缺乏一致性和可比性。

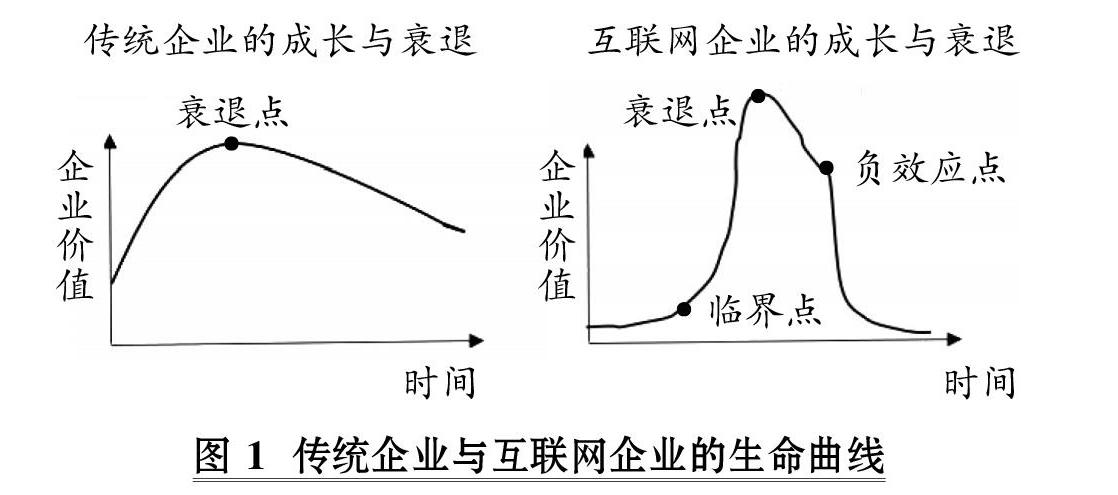

4. 在数据资产的信息列报方面。 将数据资产按照类似于无形资产的核算和列报方式来处理, 一方面, 混淆了两者之间的涵义、边界和特性差异; 另一方面, 完全没有考虑数据资产的网络效应⑤所导致的价值膨胀(几何级)与价值崩塌(断崖式)⑥。 图1揭示了网络效应对互联网企业的价值影响以及互联网企业与传统企业的生命曲线。

三、数据资产相关概念的演化发展

“数据资产”的概念自1974年首次被提出后, 并未引起太多关注。 随着大数据时代的到来、推荐算法的商业化应用⑦以及人工智能的蓬勃发展⑧, 数据资产才真正进入大众视野, 并有了全新的涵义。 总体来看, 自“数据资产”被首次提出后, 又产生了“信息资产”“数字资产”等相关概念。

(一)信息资产的概念发展

信息资产的概念产生与发展源于计算机与信息技术的发展。 1997年, Stuart Kaback在介绍一款索引系统时提出了该概念, 但并未对其进行界定, 只是提及该系统将成为一种无价的信息资产。 直到20世纪90年代, 随着美国“信息高速公路”的建设和互联网的发展, 该概念才逐渐被人们所了解。

1994年, 毕马威会计师事务所在英国工业联合会(CBI)的支持下, 发布了《霍利报告》, 并将信息资产界定为“已经或应该被记录的具有价值或潜在价值的数据”。 1995年, 英国路透社的一篇报道《信息作为一种资产: 无形的金矿》则揭示了信息资产在企业管理实践中的重要性以及所面临的问题。 2000年, 国际信息安全管理标准体系(ISO/IEC 17799)指出, 信息是一种重要资产, 如同其他业务资产一样, 对组织具有价值, 因此需要妥善保护。 而在国际标准(ISO/IEC 27000:2018)中, 信息被纳入资产范畴, 并建议组织加以适当保护。 在全球著名的IT研究与顾问咨询公司高德纳公司的专业术语查询网站(Gartner Glossary)中, 信息资产被定义为知识资产, 是指与企业商业活动相关的, 包括从员工、客户或商业伙伴处获取的隐性知识。

(二)数字资产的概念发展

“数字资产”最早由Helen Meyer[13] 在《维护数字资产技巧》一文中提出。 Elizabeth Yakel[14] 指出, 图书馆、档案馆和博物馆等已不再把数字图像等视为对象, 而更多的是将其作为数字资产对待。 Albert Van Niekerk[15] 则将数字资产定义为“被格式化为二进制源代码并拥有使用权的文本或媒质等任何事物项”。 Rod Genders和Adam Steena[16] 指出, 数字资产包括任何能以数字形式在线访问和持有的资产。

2013年, “英特尔开发者论坛”给出了30个新型数字资产类别, 包括医疗、教育、投票等。 2014年, 美国出台了《统一受托人访问数字资产法》, 该法案对个人数字资产的访问、管理、继承等相关问题作出了明确规定。 2018年1月, 俄罗斯出台了《数字资产联邦监管法(草案)》, 该草案将数字资产(数字金融资产)定义为“使用加密方式创建的电子形式财产”, 包括加密货币、代币等, 并对数字资产的“采矿”规则、首次代币发行(ICO)等相关问题作出了明确规定。 2018年5月, 泰国颁布了《数字资产法》, 该法令将数字资产划分为加密货币和数字代币。

四、相關概念的对比分析与重新界定

通过对数据资产、信息资产、数字资产三个相似度极高的概念的梳理与分析, 笔者发现, 现有研究成果只是分别从数据的物理属性、存在属性和信息属性[17] 三个角度各有侧重地进行定义。 针对这三个概念, 迄今还未产生真正具有会计内涵和实践指导意义的会计学定义。 鉴于此, 笔者从会计学角度重新定义这三个概念, 并厘清三者之间的会计关系。

(一)数字、数据、信息、大数据之间的关系

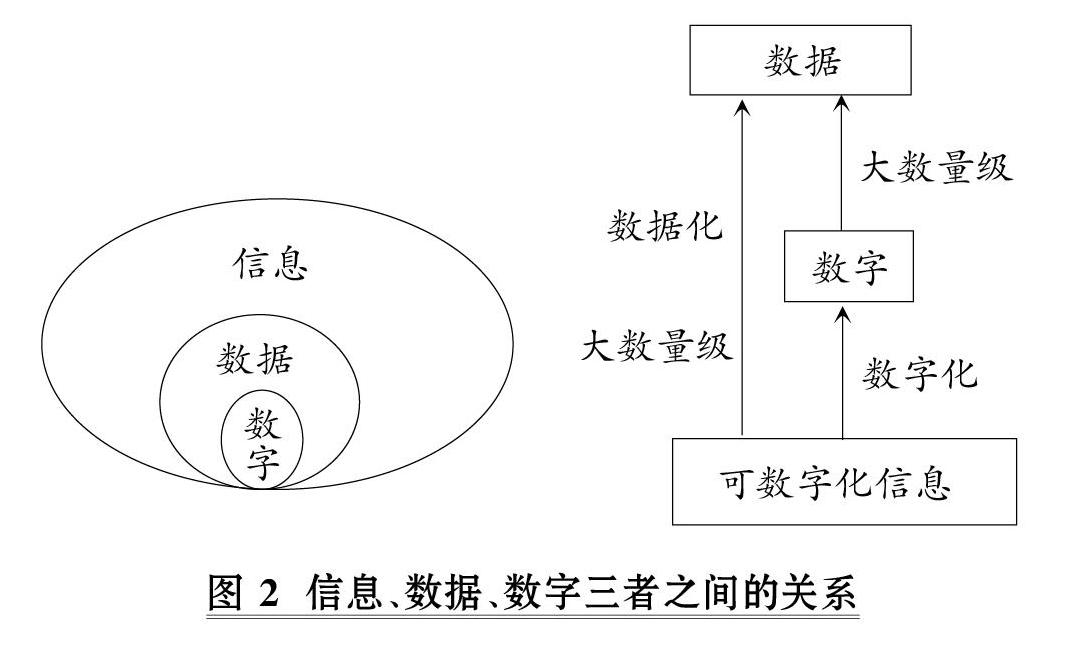

在对数据资产、信息资产、数字资产进行会计学定义之前, 有必要对数字、数据、信息、大数据这四个基本概念进行澄清。 从信息科学的角度来讲, 数字和数据并无本质差异, 两者都属于“可传输和可存储的计算机信息”, 数据只是数字在数量上的扩展。 数字的基本单位是“比特”(Bits); 而数据的基本单位是“字节”(Bytes)。 8个数字量(Bits)等于1个数据量(Bytes)。 更通俗地讲, 当数字达到一定量后便成为数据; 当数据达到一个更大数量级后便成为大数据。 大数据的计量单位包括PB、EB、ZB、YB, 其中PB是大数据的基础(最低)计量单位, 1PB约等于1.13×1015Bytes。 1PB的数据相当于30个国家图书馆的藏书规模[6] 。 而“信息”则属于一个非常泛化的概念, 泛指一切“可以用来消除随机不确定性的东西”[18] 。 从这个角度来看, 信息的概念范畴远大于数字和数据。 但是, 并非所有的信息都可以数字化, 只有能够数字化的信息才能在网络中存储、传输并产生价值。 信息、数据和信息三者之间的关系以及信息的数字化和数据化的关系表达如图2所示。

对于互联网企业而言, 由于其主要经营活动本身就在网络空间(Cyber Space)中, 不存在信息化问题。 而对于传统企业而言, 其信息化是指将企业在生产经营过程中获取的有价值或潜在价值、可数字化的信息进行数字化(或数据化)。

(二)信息资产、数字资产、数据资产的会计学分析

1. 信息资产。 毋庸置疑, 信息能够给企业带来价值或潜在价值。 但是从会计学的角度来看, 笔者认为不应存在“信息资产”这个概念, 称之为“信息资源”或许更符合会计学的定义规范, 理由如下: 第一, 正如前文所言, “信息”是一个相当泛化且边界模糊的概念, 如果用“信息资产”这个概念来界定企业所掌握的、有利用价值的信息资源, 势必造成会计实践中的随意、滥用甚至混乱。 第二, 信息具有時效性, 且时效期限又具有随机性, 导致企业很难准确判断其处于信息优势的时长期限, 这与会计学关于“资产”长期性的认定存在较大冲突。 第三, 对于企业而言, 有价值的信息资源大部分属于未公开或不宜公开的隐性资源, 其在会计上既缺乏可辨识性, 也不具有可验证性。 而对于已经公开的信息资源(比如专利、著作权等), 其早已被纳入“无形资产”的概念范畴, 并在会计实践中被广泛接受和运用。 所以, 没有必要推翻现行会计准则的规定, 另行设置一个“信息资产”科目。 第四, 企业获取的部分信息尽管可能创造价值, 但在获取时也许并未产生成本, 如果贸然将其资本化, 则会与“基于历史成本”的资产确认原则(谨慎性原则)相矛盾。

鉴于此, 笔者认为, 无论是从信息本身的属性特征来看, 还是从学术的严谨性或实践的可操作性来看, “信息资产”这个概念都存在诸多问题, 不应被纳入会计学的概念范畴。

2. 数字资产。 从数字资产的理论研究和实际使用情况来看, 数字资产与数据资产存在很大区别。 数字资产本质上是一种金融资产, 全称应为“数字金融资产”。 笔者认为, 数字资产是指基于某种被认可的规则制度(共识机制)所产生的数字化、可供交易的要求权。 其典型特征是: 第一, 数字资产是一种要求权, 即数字资产的权利方(所有者)有权根据约定, 要求对方履行某种义务, 这与金融资产的本质属性完全一致。 第二, 这种要求权可以在网络空间或特定的网络空间(如数字资产交易所)进行转让和交易, 可流通性和交易属性为数字资产的定价和计量确定了公允的市场工具。 第三, 数字资产是基于某种预先约定的规则制度而产生的, 在这种规则和制度下, 权利主体获得了要求权。 第四, 数字资产的权利主体可以是任何具有网络主体资格的个人或组织, 即数字资产的所有者既可以是个人, 也可以是企业或非企业组织。

关于数字资产的类别及种类概念, 世界各国至今仍无统一界定。 笔者在进行整理和分析后, 结合我国央行的相关规定, 对数字资产进行了以下分类: 数字货币、虚拟货币、加密货币⑨以及传统数字化金融资产。 其中: 数字货币又称“数字法币”, 是一种以数字形式呈现的货币, 其承担了类似实体货币的职能, 但能够支持即时交易和无地域限制的所有权转移, 其由主权机构(中央银行)发行, 在网络支付中具有法定货币职能; 虚拟货币是指并非由中央银行或公共权威机构发行, 不一定与某种法定货币挂钩, 但被法人或自然人所接受并可进行电子化转移、储藏或交易的支付手段; 加密货币是一种基于区块链技术中的加密算法和“去中心化”工具而产生的虚拟货币; 传统数字化金融资产即被数字化的传统金融资产。 表1列示了数字金融资产的种类及特性差异。

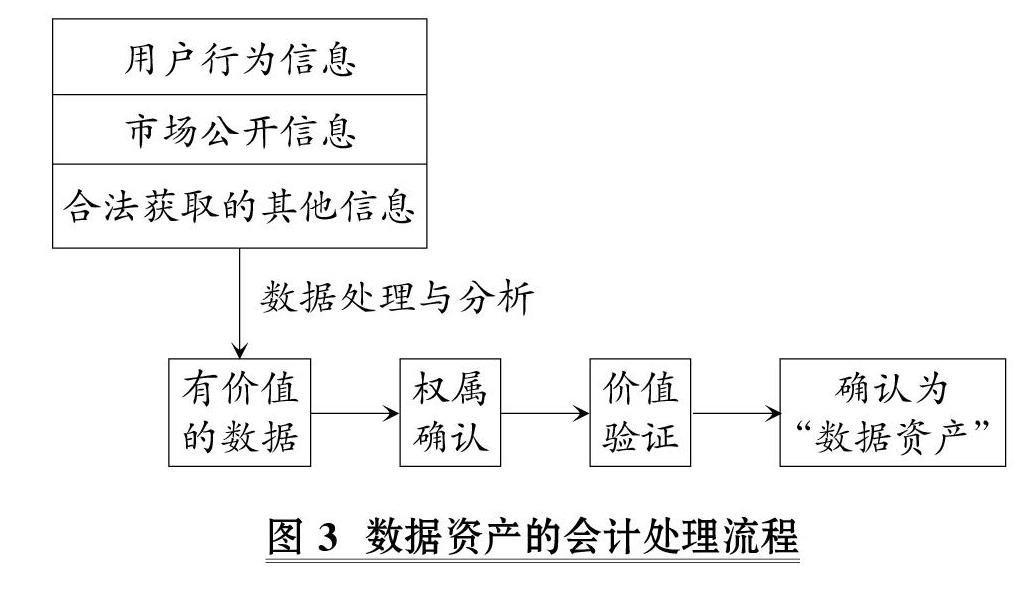

3. 数据资产。 从现有研究成果来看, 将“信息资产”和“数据资产”这两个概念混用是一种较为普遍的现象。 通过前文分析, 可将“信息资产”这个概念排除在会计学的概念范畴之外。 笔者认为, “数据资产”这个概念更加准确、科学, 并具有较强的实践意义和可操作性。 数据资产是指, 利用现代计算机技术对用户行为信息以及公开信息或从合法渠道所获悉的相关信息, 通过数据采集、数据挖掘、数据分析等活动所形成的、能够给企业带来价值或潜在价值的数据资源。

对数据资产概念的进一步解释如下: 第一, 对于互联网平台来讲, 能够为企业创造价值的信息主要是用户行为数据, 不应涉及用户的私有信息, 如用户的电子邮件、聊天记录等个人隐私信息, 也不包括从非法渠道或利用非法手段所获悉的信息, 如网络爬虫。 第二, 这些信息并非原始信息, 而是由企业利用现代计算机技术进行挖掘、分析和处理后的加工信息。 对于未经分析和加工的信息, 或不具备分析和加工能力的企业来说, 这些信息并不能产生价值。 第三, 这些加工信息如同其他资产一样, 可以为权利主体带来价值, 也可以进行转让、交易, 但必须进行数据脱敏处理。 第四, 关于这些数据资源的权属问题, 笔者认为可以从数据的勘探权、使用权和收益权三个角度来进行研究。 第五, 并非所有企业都可以将数据资源资本化, 在确认为“数据资产”之前, 须进行价值验证, 可以基于企业的盈利模式和历史盈利数据进行分析和确认。 数据资产的会计处理流程如图3所示。

4. 关于数据资产的进一步说明。 目前, 大部分应用程序存在采集用户行为数据的情况。 由于信息不对称, 用户缺乏对数据采集的认知, 因此始终处于弱势地位[19] 。 从各国(尤其是发达国家)的司法实践来看, 有关用户行为信息的隐私保护越来越受到立法当局的重视。 未来有可能会出台关于用户和应用程序提供方(平台方)之间的付费要求, 即用户因使用应用程序、贡献数据而获得奖励[19] 。 当然, 由于存在监管、技术和付费定价等方面的难度, 各国尚未将付费模式纳入法律体系。 现行法律也只是强调对个人隐私的保护和不得滥用, 而对于平台利用这些数据获取商业利益并无明确规定。

五、关于数据资产权属争论的建议

目前关于数据资产的权属分歧, 主要集中于权利主体的界定方面: “以用户为中心”的观点从隐私保护与“数据权属应追溯至来源主体”的思维出发, 认为数据所有权应当属于用户; “以企业为中心”的观点则基于“实现数据价值与利用效率”的角度, 认为数据所有权应属于企业[8] 。 由于数据资产所有权的模糊和难以界定以及与传统资产所存在的较大特性差异, 笔者建议, 淡化数据资产的所有权, 着重从使用权的角度来进行界定。 理由如下:

1. 从法理与数据资产的特性来看。 第一, 数据资产是一种完全不同于传统资产(有形资产、无形资产和金融资产)的新型资产概念, 法律之所以强调对传统资产所有权的保护, 是因为这些资产的权属具有排他性, 即当一个权利主体占有某项资产的所有权后, 他人不得再占有, 否则会损害权利主体的利益。 而数据的使用不会带来损耗, 数据的开发和利用不是排他的, 甚至具有利他性[19] 。 第二, 传统资产为所有者创造价值的能力, 主要取决于资产本身的价值, 而不完全取决于所有者自身的能力。 所以, 为保护所有者的权益, 就必须在法律上对传统资产的所有权进行明确界定。 但数据资产创造价值的能力并不完全取决于数据本身, 而主要取决于使用者自身的能力。 同样的数据, 在不同的使用者看来, 会存在价值上的巨大差异[19] 。 从这个角度来看, 所有权并不是决定数据资产价值的重要因素。 表2详细对比了数据资产与传统资产的特性。

2. 从会计学关于“资产”的定义来看。 会计学在界定“资产”的概念时, 强调的是“由企业拥有或者控制”。 也就是说, 既可以从所有权, 也可以从控制权的角度来界定资产。 如果资产所有权会对资产未来收益产生重大影响, 则应清晰界定其所有权; 否则可以从控制权的角度来界定。 正如前文所述, 数据资产的未来收益与“所有权归谁”并无太大关系, 而主要取决于“谁利用”。 也就是说, 所有权并不属于数据资产的概念要素。

3. 从数据的利用条件来看。 单一用户的数据信息并不构成大数据的可利用条件, 只有聚合后的数据才具备可利用的价值。 假设将数据资产的所有权分割给若干数据贡献者(用户), 那么其价值亦将不复存在。 因为对任何单一用户而言, 既不具备利用的能力, 也不具备利用的条件。 所以, 过于强调数据资产所有权的观点, 既破坏了数据资产的价值形成, 也是一种典型的“负和博弈”思维。 当然, 这并不意味着对“用户隐私保护”的否定。

4. 从现实发展的角度来看。 有关数据资产所有权确认的法律未能出台的主要原因, 除了存在前文所述之难点, 笔者认为还有一个更重要的原因: 法律上无论将数据资产的所有权确认给哪一方(企业或用户), 则要么破坏社会之公平, 要么影响社会之效率。 所以, 淡化数据资产所有权, 从(企业与用户)数据共享的角度[8] , 构建一个基于数据利用和隐私保护的付费模式[19] , 或许是未来立法发展的现实之选。 如果该模式能够得以实施, 那么对于任何一方(企业或用户)来说, 所有权之爭将彻底淡出视野——用户因贡献数据而享有收益, 企业因付费而合理合法地控制和使用数据资产。

六、结论与展望

(一)结论

通过对现有成果的系统分析和本文的基本研究, 得出如下结论与建议: 第一, “信息资产”不属于会计学的资产范畴, 而“数字资产”属于金融资产范畴, 只有“数据资产”是唯一符合会计规范和实际情况的概念, 三者之间存在较大差异。 建议尽快统一对数据资产概念的认知, 防止对相关概念的混用或滥用。 第二, 在数据资产概念界定尚未统一且其他相关问题尚未得到有效解决之前, 不可贸然将数据资产纳入会计核算体系, 以免对会计核算的谨慎原则和会计信息的可靠性造成损害。 第三, 学术界可联合实践部门, 对数据资产进行系统、连续、深入的研究, 并形成具有可操作性的研究建议, 共同推动将数据纳入会计核算体系的进程。 第四, 在进一步建立健全用户隐私保护政策的同时, 搁置争议, 淡化所有权, 从数据勘探权、使用权和收益权的角度入手, 研究数据资产权属确认的相关法律与会计问题, 为将数据资产纳入会计核算体系提供依据。 第五, 开展互联网企业财务治理机制方面的研究, 建立首席信息官和首席财务官关于数据资产的利用、核算等方面的职能体系和制度框架, 为将数据资产纳入会计核算体系构建制度保障。

(二)展望

本文着重对数据资产及相关概念进行了研究分析, 明确了数据资产的概念范畴及理论意义, 并初步构建了未来研究的基本框架。 由于篇幅所限, 在数据资产的权属确认、价值计量、信息列报以及与之相适应的财务制度建设等方面未进行深入探讨, 这将是未来研究的方向。

具体来说, 可从以下四个方面开展连续、系统的研究: 其一, 在数据资产的权属及会计确认方面。 后续研究可沿着本文既定思路, 从用户隐私保护与资源合理利用相结合的角度出发, 遵循经济学、法学和会计学等相关学科的基本思想, 构建以数据勘探权、使用权和收益权为核心的资产权属体系。 其二, 在数据资产的价值计量方面。 在结合计量模型和资产评估方法的基础上, 通过对典型互联网平台企业的数据利用和定价策略的实际分析, 建立一套既有理论依据, 又符合市场公允价值的计量方法体系。 其三, 在数据资产的信息列报方面。 笔者认为, 数据资产是独立于无形资产的另一种资产形态, 当属于会计一级科目。 可就数据资产纳入会计核算体系的相关条件和流程及信息披露的相关要求等方面进行系统化研究。 其四, 在数据资产的财务治理机制方面。 为确保数据资产纳入会计核算体系的科学规范, 还可从财务治理的角度, 研究与之相关的内部管理制度和外部监管制度, 以此确保数据资产纳入会计核算体系的方法科学、程序恰当。

【 注 释 】

① 这类企业采集了用户大量行为数据, 利用数据挖掘、数据分析和推荐算法等互联网技术, 向用户精准推荐个性化信息, 并据此实现数据资产的商业化变现。 这类企业中的典型代表当属“字节跳动”旗下的“今日头条”和“抖音”。 这两款应用程序本身并不生产任何信息, 在UGC模式下, 一方面由用户自主生产大量信息流(文字、图片、视频等), 另一方面通过推荐算法向用户(受众)精准分发其感兴趣的内容。 在信息的生产和分发(信息吞吐)过程中, 企业的市场价值也随之增长。

② Richard Peters将数据资产看作等同于政府债券、公司债券及实物债券类的资产。 这显然与现在的数据资产概念有天壤之别。

③ “大数据”概念最早由美国国家航空航天局(NASA)研究员Michael Cox 和 David Ellsworth于1997年在第八届国际可视化学术会议(IEEE)上首先提出。 2008年9月, Nature杂志刊登了一期关于大数据的专刊, 使得大数据在国际学术界得到高度重视。

④ 笔者认为, 《数据资产管理实践白皮书(3.0版)》中关于数据资产的定义, 只是简单套用了会计学对于“资产”的定义, 既不具有会计学角度的理论价值, 也不具备会计实践的可操作性。

⑤ “网络效应”是指, 某种产品对一名用户的价值主要取决于使用该产品的其他用户的数量。 最典型的例子便是电话: 当只有1名用户拥有电话时, 这部电话对这名用户的价值几乎为0; 随着其他用户的加入, 所有用户都可能从网络规模的扩大中获得更大的价值。 换言之, 一个网络的价值与网络节点(用户)数的平方成正比。

⑥ “价值膨胀”与“价值崩塌”系笔者提出的原创性概念。 互联网企业的增长曲线并不是传统的线性方式, 而是指数曲线。 由于网络效应的存在, 当用户基数达到一定规模(临界值)后, 其数量增长将呈现指数级爆发趋势(价值膨胀)。 所以, 对于互联网企业的运营管理而言, 其重点是如何快速越过网络效应临界点。 战略性亏损、用户补贴等, 其目的便是如此。 当然, 如果出现网络负效应, 则企业的用户数量和市场价值将会面临断崖式下跌(价值崩塌), 即便是互联网巨头也难以逆转, 这便是所谓的“巨头的焦虑”。

⑦ 推荐算法的商业化应用最早始于亚马逊的“基于物品的协同过滤算法”, 但当时并未引起太多关注。 2006年, 由美国最大的订阅式流媒体平台——奈飞公司(Netflix)所举办的“Netflix Prize”算法比赛, 被认为是推荐算法领域的标志性事件。 当然, Netflix至今仍是推荐算法领域最负盛名的公司, 其市值高达2200亿美元。

⑧ 谷歌(Google)是最早开展人工智能(AI)研究的公司之一。 2016年, 由谷歌研发的智能机器人(AlphaGo)对战李世石, 被认为是人工智能领域里程碑式的事件。

⑨ 我国央行将除数字法币以外的其他具有货币特征的数字类支付工具全部归类为虚拟货币, 包括加密货币。 但是, 鉴于加密货币在其形成机制上的独特性以及目前已被许多境外主权机构认可的事实, 本文将加密货币单独作为一种类型来分析。 另外, 由于区块链代币的发行在我国属非法行为, 故本文不加以讨论。

【 主 要 参 考 文 献 】

[1] Richard E. Peters. A Cross Section Study of the Demand for Money:The United States,1960-62[ J].The Journal of Finance. 1974(1):73~88.

[2] Tony Fisher. The Data Asset:How Smart Companies Govern Their Data for Business Success[M].Hoboken:John Wiley & Sons,Inc. 2009:12~30.

[3] 维克托·迈尔-舍恩伯格,肯尼斯·库克耶著.周涛译.大数据时代[M].杭州:浙江人民出版社,2013:20~37.

[4] 祝子丽,倪杉.数据资产管理研究脉络及展望——基于CNKI2002-2017年研究文献的分析[ J].湖南财政经济学院学报, 2018(5):105~115.

[5] 李雅雄,倪杉.数据资产的会计确认与计量研究[ J].湖南财政經济学院学报,2017(4):82~90.

[6] 朱扬勇,叶雅珍.从数据的属性看数据资产[ J].大数据, 2018(6):65~76.

[7] 王镭.“拷问”数据财产权——以信息与数据的层面划分为视角[ J].华中科技大学学报(社会科学版),2019(4):104~116.

[8] 姚佳.企业数据的利用准则[ J].清华法学,2019(3):114~125.

[9] 翟丽丽,王佳妮.移动云计算联盟数据资产评估方法研究[ J].情报杂志,2016(6):130~136.

[10] 黄乐,刘佳进,黄志刚.大数据时代下平台数据资产价值研究[ J].福州大学学报(哲学社会科学版),2018(4):50 ~ 54.

[11] 刘玉.浅论大数据资产的确认与计量[ J].商业会计,2014(18):3 ~ 4.

[12] 张俊瑞,危雁麟,宋晓悦.企业数据资产的会计处理及信息列报研究[ J].会计与经济研究,2020(3):3~15.

[13] Helen Meyer. Tips for Safeguarding Your Digital Assets[ J].Computers & Security,1996(7):576 ~ 588.

[14] Elizabeth Yakel. Digital Assets for the Next Millennium[ J].Oclc Systems & Services,2013(20):102 ~ 105.

[15] Albert Van Niekerk. A Methodological Approach to Modern Digital Asset Management:An Empirical Study[C].New Orleans:Allied Academies International Conference, International Academy for Case Studies,2006.

[16] Rod Genders, Adam Steena. Financial and Estate Planning in the Age of Digital Assets:A Challenge for Advisors and Administrators[ J].Financial Planning Research Journal,2017(1):75 ~ 80.

[17] 朱扬勇,熊赟.大数据是数据、技术,还是应用[ J].大数据,2015(1):78 ~ 88.

[18] C. E. Shannon. A Mathematical Theory of Communication[ J].The Bell System Technical Journal,1948(27):379 ~ 423.

[19] 吴超.从原材料到资产——数据资产化的挑战和思考[ J].中国科学院院刊,2018(8):791 ~ 794.