刘松年《四景山水图》对于建筑空间与环境设计的启示研究

■王道静 Wang Daojing

(南京财经大学艺术设计学院,江苏南京 210023)

李泽厚先生《美的历程》中总结北宋山水画特色为“无我之境”,南宋山水画特色为“细节忠实和诗意追求”[1]。刘松年《四景山水图》是南宋画院风绘画作品,现藏于故宫博物院,画卷为绢本设色,分春夏秋冬四时描绘了幽居在山中的士大夫闲逸安然的生活,整幅画卷满是栖居的诗意与文人的风雅。画面中,近水远山环绕、山石树影掩映的深宅大院,意境幽深简淡,建筑或敞庭或高阁或水榭平桥,斗拱抬梁、悬鱼惹草、格子门窗等的描绘精致细腻,为宋代建筑的研究提供了标准的图像范本。

1 刘松年《四景山水图》概况

刘松年是南宋四大家之一,工人物、山水、界画,是“南宋四家”中画风最为精致细微的一家。他的很多绘画作品都是描绘文人生活的,如《山馆读书图》《秋窗读易图》《松荫鸣琴图》《十八学士图》《五学士图》等。《四景山水图》分四景:春图(图1)踏青,夏图(图2)纳凉,秋图(图3)观山,冬图(图4)赏雪。画作描绘的是西湖贵族庭园别墅的四时景色[2],它从一个侧面反应和再现了宋文人士大夫居住建筑与环境面貌。画中的亭台楼阁是以传统界画手法描摹的。

春图描绘的是堤边庄院内外景色。画面以叙事性手法,描绘了主人游春归来庭中小憩的场景。画中建筑位于画面的右侧,背衬远山,前依静水,庭前山石半遮,其后堂阁树木掩映,高高的楼阁描摹精致逼真,一幅山水田园的幽居环境。

■图1 春图

■图2 夏图

夏图描绘的是主人端坐敞庭纳凉观山的景象。画中的建筑从水中向岸上依次延伸:水榭-平桥-露台-敞庭-长廊-庭院(内有建筑组)。庭院内建筑,部分被山石遮挡,部分可见屋顶结构。画面中的水榭以木桩置于水中,阑槛将水榭、平桥、露台连接成一个整体。

秋图画面空间以建筑墙门为界分两部分,外是湖山景观,内是庭院与建筑。庭院以树石围墙环绕,设小桥曲经通幽。画面中的主建筑体是一座半敞的庭堂,堂中一老者独坐观山,堂侧另一与之直角相通的建筑内有侍童在煮茶,庭外桥边一名侍者正在汲水。

冬图主题是观雪。整幅画面分建筑内与建筑外山水自然环境两部分,内外以围墙为界,桥路相连。建筑是临水而建的标准合院式布局,部分建筑在水中植木桩支撑主体结构。画面中,桥头一老翁骑驴张伞似是在赏雪,充满闲适之趣。

卷首李东阳题记:“刘松年画考之小说,平生不满十幅,人亦难得。此图四幅作写数年乃成。今观笔力细密,用心精巧,可谓画中之圣者”[3]。

2 建筑与环境关系的启示

北宋郭熙《林泉高致》提出山水画“四可”画论:“可行、可望、可居、可游”[4],这即是山水画的价值和功能,也是建筑与环境关系理想体现。居是亲,人与山水为邻相亲相伴;行望游是人与环境的互动、感官上的感受、身心的舒适愉悦。《四景山水图》画作主题——踏青、纳凉、观山、赏雪,蕴含了居游行望的意蕴:静则于楼阁堂榭中居、望、纳、观、赏;动则行、游,亭台廊榭、平桥堤径,水岸庭院等,都是动时所在和去处。

2.1 建筑循环境地貌铺陈与环境和谐相依

建筑是人类为了生存需要植入地球环境的外物,其内空间满足人居住生活需要,外空间为人类提供生存资源与精神愉悦。来自《四景山水图》的启示是,建筑在选址并以居游并置性植入自然山水中时,应循地貌构建并与自然地理环境内外交融和谐共存。《四景山水图》中各建筑选址均依山傍水,夏图建筑与水岸相连,其他三图以桥与宅院门相接作为进出的通路,围绕着水岸的桥路连通直至建筑门庭,预示了“游”的意指;此外,建筑与水比邻而居或植根于水中,显示出建筑与自然环境相容相拥的亲和性。

2.2 建筑室内外空间“行、望”融通和合

可居可游的建筑的行望之本,在于框架结构的木建筑以阔达开放的姿态与自然环境融通交汇。行望的通路和意指在于建筑的门户,宋代建筑的开敞通达性在《四景山水图》中体现分明。画作中建筑大多三面开敞通透,如,夏图四面临风的水榭,以及岸上的露台,和露台上三面开敞、一面与长廊相通的敞庭;秋图中三面开敞的庭堂;冬图局部开门窗的两厢;以及春图里高高的楼阁上四面可远眺的通廊,这些都具有“望”的意指,是建筑室内外环境融通,建筑、人与环境亲亲融融的标志。

2.3 物我达通交融的虚静

《四景山水图》传达的栖居内蕴是诗意:诗意的栖居。选择自然山水景色优美处,依据地形地貌修园建宅,使建筑尽量亲近山水,居有敞庭阔堂高阁的舒适,游有亭台水榭显人与山水之亲,有水岸堤径平桥可畅行,这样的人居环境尽显文人的风雅。居游行望的物象源泉是建筑,以及建筑外的山水;精神意象上,人借助联想与想象,于居游行望间进入幽思状态,于虚静中物我两忘,天人合一。苏轼《涵虚亭》中“水轩花榭两争妍,秋月春风各自偏。唯有此亭无一物,坐观万景得天全”,抒发的便是这种虚静、空无、物我两忘间的人天交汇之韵。

3 建筑群组空间组织与装饰

中国传统建筑群组空间组织遵循儒家审美,儒道思想结合,形成独特的空间组织形式。具体而言,建筑群组性的布局以单体组合形成合院或半合院式并强调对称性;空间使用上遵循儒家“礼”的秩序性;建筑类型、建筑单体结构与装饰上具有丰富的变化性、浓厚的思想精神和文化寓意。这些在《四景山水图》中得到体现和表达。

■图3 秋图

■图4 冬图

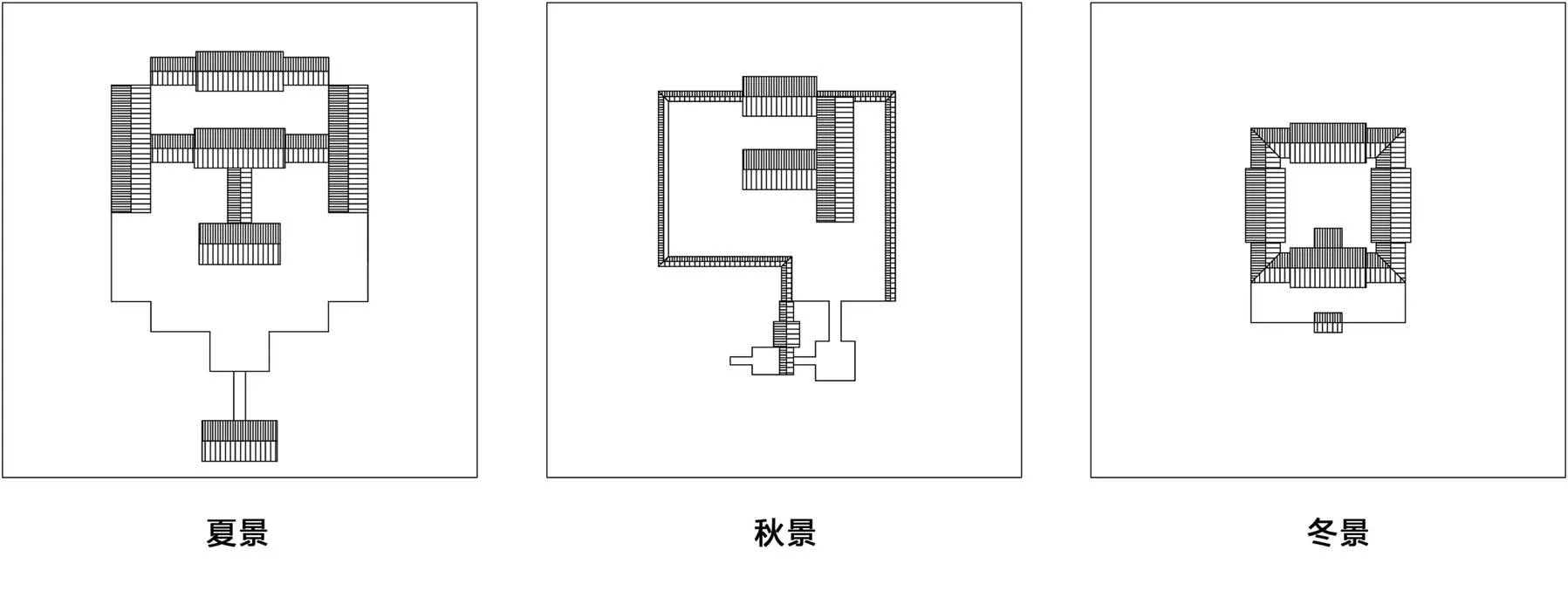

3.1 建筑群组布局对称且有层次和变化

《四景山水图》中的建筑群组,以围墙为界区分宅户的界域,尽管围墙的造型随建筑地形与环境变化而变化(如春图中围墙沿水岸地势起伏),建筑群组内却或多或少描摹出合院式的布局,在合院式以及对称中呈现变化(图5),冬图描绘了标准的合院式建筑布局,院门进入后是中厅,厅后是方正的院落,院落左右两边分别有东西厢房,中厅与东西厢房以耳房相连,耳房延伸至画面左侧被山石遮挡,推测应该还有一座主屋建筑被隐去;夏图和秋图的建筑布局在合院式布局以及对称指导下出现变化,如夏图局部工字形布局,秋图局部丁字形布局。这种变化在傅熹年先生的《<千里江山图>中的北宋建筑》中有总结。

3.2 行游流线的轴线对称与折变

《四景山水图》画面构图中,流动变化的远山近水的自然性,被建筑群组的对称性布局牵制,形成变化中有平和,平和中又呈现跌宕变化性的画境效果。分析四景,夏图与冬图中建筑群组中心对称轴线水平延展,平稳地横贯画面。春图与秋图,建筑宅院墙外以桥连接院墙门形成对称轴线,该轴线向建筑群组内院延伸;延伸的轴线在春图中成为建筑群组的轴线直达最高的阁楼建筑;在秋图中此轴线过门入院后斜向上转折,通过小桥后继续延伸对接主人闲坐的庭堂台阶,与庭堂轴线重合。这种对称并折变的形式赋予建筑流动变化的外向和端庄稳定的内蕴。

3.3 建筑群组内建筑类型循势变化多样性

在建筑形式上,春图里的楼阁,夏图里的水榭、露台与敞庭、长廊,秋图里的庭堂以及庭院临水一侧掩映在林木间的小亭,冬图里四面建筑相连通的回廊等,都预示着宋建筑形式的丰富多样性。宋建筑类型在《营造法式》总释中有“宫、阙、殿、楼、亭、台榭”七类。各类建筑依据不同的地貌环境选用。北宋司马光的《独乐园记》在苏轼《苏文忠公全集》中描述为:“青山在屋上,流水在屋下。中有五亩园,花竹秀而野”[5]。独乐园依据地形铺陈的建筑,有“聚书出五千卷”的“读书堂”;“悬注庭中,若象鼻……绕庭四隅,会于西北而出”的“秀水轩”;“圆若玉……如渔人之庐”的“钓鱼庵”;“开户东出,南北列轩牖,以延凉飕,前后多植美竹”的“种竹斋”;此外,还有“采药圃”“浇花亭”“见山台”等[6],司马光形容其为“不知天壤之间复何乐可以代此也”。

3.4 建筑结构与装饰师法自然

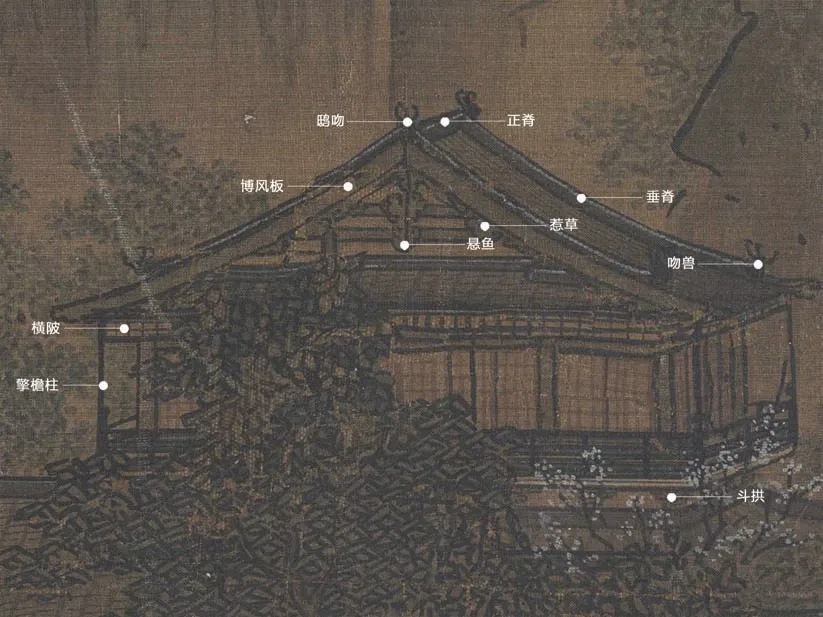

中国传统建筑材料一以贯之地使用木材,木材的选用体现了古人朴素的自然观与生命观。作为植入自然环境中的人造物,它不仅和自然万物一样生灭有道,还以自然为原型进行结构装饰。《四景山水图》中木构架建筑的结构部分都能清晰分辨台基、柱子、斗拱、抬梁、屋脊等结构,以及细节装饰。如夏图中的水榭内层由圈梁连接的四根柱子上有角科斗拱,柱间是三个补间斗拱。《四景山水图》各景图中建筑皆是宋代歇山顶形式,即《营造法式》中的“厦两头”,屋顶正脊饰鸱尾,垂脊饰吻兽,建筑侧面歇山造型上三角形山花部分,蜀柱平梁与博风板、惹草和悬鱼装饰描摹得惟妙惟肖(图6-图7)。鸱吻防火的功能在《唐会要》中有论述:“汉柏梁殿灾后,越巫言海中有鱼,虬尾似鸱,激浪即降雨,遂作其像于屋,以厌火祥,昔人或谓之鸱吻非也”[7]。水生植物“惹草”与“悬鱼”配合在一起,也具有防火的象征寓意。

4 建筑室内空间功能、形态与陈设艺术

宋代《营造法式》记载,“上栋下宇”的木构架结构建筑室内空间分隔形式及结构有:各类截间格子、截间版帐、照壁版、障目版、照壁屏风、屏风等。看似简单的结构形式,配合几案椅榻箱柜等家具,构建出的建筑室内空间面貌却丰富多样,简素清隽。

■图5 《四景山水图》建筑布局

4.1 室内空间形态富于层次性和变化性

建筑室内空间层次丰富多变性主要依赖建筑结构件的组合与变化。在宋代,落地格子门窗是可以拆除的结构部件,《南宋馆阁录》里多处建筑记录了这种结构:“前有绿漆格三十扇,冬设夏除”[8]。《四景山水图》中夏景、秋景的格子门窗即部分拆除。宋代建筑还有擎檐柱和横陂。擎檐柱一般位于建筑的四角,或根据结构需要增加,如夏图中水榭与平桥连接处增加两根共六根。擎檐柱之间的横陂类似明清时期的挂落。擎檐柱与横陂、格子门窗共同组合,形成了建筑内外空间的组合变化性(图7)。一方面,落地格子门窗拆除的位置与数量的不同,会使建筑内外联通的关系呈现不同变化,丰富室内空间形态;另一方面,当建筑主体台基两柱之间的格子门窗拆除后,由横陂连接的擎檐柱下的虚空间即成为建筑内空间的一部分,建筑内外空间无界无碍交汇融合,丰富了建筑空间层次[9]。

4.2 室内空间功能的机动性与模糊性

具有功能开放性的各类型建筑,配合灵活变化的结构形式后,使用功能更加灵活机动。建筑功能的模糊性特征在台榭、敞庭敞堂等建筑类型上表现最为突出,比如,夏图中的敞庭和露台,在一些画作中是宴舞升歌的所在;夏图中的水榭,在赵伯箫《风檐展卷图》中是文人闲坐挂画展卷的场所,在赵士雷《荷亭消夏图》中是文人卧榻纳凉的所在。功能模糊性的建筑空间还包括一些可以拆卸格子门窗的建筑体,如,秋图中通敞的庭堂,夏天观山休闲,冬季装上格子门窗可作他用。亭榭建筑在宋代依据季节或生活活动功能也设有可拆卸的格子门窗。

4.3 室内空间分隔的灵活多变性

宋代建筑室内空间分隔,除了固定于地面的格子、版帐等外,还有灵活变化的屏风。《四景山水图》的春秋冬三图中,每处视线的端景,或用屏风,如秋图,或设版帐或障目,如夏图中阁楼与入户门建筑之间的建筑室内。屏风因具有灵活划分空间的特征而被广泛使用。绘画中的屏风有着深刻的画境意义,屏风自身又常常绘有山水花鸟等装饰。屏风在宋代生活中使用的普遍性和灵活性在刘松年画作中可以得到验证,如,《四景山水图》秋图有一座座屏,《罗汉图》有一座三折屏,《补衲图》有一座榻屏,《山馆读书图》和《秋窗读易图》中各有一座单屏、《十八学士图》有多座屏风,等等。

4.4 家具与陈设的简素清逸与诗性风雅

陈炎《中国审美文化史》中总结宋人审美“阴柔、细腻、内向、儒雅”[10]。宋文人生活不仅离不开书,与书相伴的生活以“雅”为要。南宋《梦粱录》记载宋文人四雅:“烧香点茶,挂画插花,四般闲事,不宜累家”[11]。《四景山水图》描摹可见的室内空间,家具与陈设简素清逸并有着诗性的风雅。例如,秋图室内“四雅”俱全:画面中庭堂内靠近院落的一侧有一条案,案上一只梅瓶、一卷书、一只香炉,侧面一座屏风,梅瓶、香炉两物件象征插花与焚香,画中汲水与煮茶的小童代表茶事,屏风在很多画作中是挂画的道具[12]。代表文人风雅与气韵的梅瓶、香炉、烛台、书卷、笔砚等,在刘松年的《秋窗读易图》《山馆读书图》,马远的《西园雅集图》,佚名的《槐荫消夏图》,赵佶《听琴图》等等都有细腻的描摹。若从画中抽离于画外观画,画境中文人隐逸于山水间生活的闲雅与诗性气韵扑面而来[13]。

5 结语

中国传统文人宜居环境选择的思想渊源与基础是中国传统哲学思想[14]。老子与庄子为代表的道家将万物化生归于“道”“道法自然”“天人合一”;而儒家思想代表孔子将儒学中“智”与“仁”的品格以山水相喻,“智者乐水,仁者乐山”。儒道双重理论为文人士大夫或描摹山水,或乐游山水,或择山水而居,或叠山修溪造园等提供了理论依据。山水画中的建筑虽是点睛之物,它却反映了文人的价值取向、生命精神与情怀[15-16]。

■图6 《四景山水图》春图(局部):建筑结构与装饰

■图7 《四景山水图》秋图(局部):空间

作为艺术作品的《四景山水图》,在自然和艺术上获得了完美的平衡,作为建筑空间与环境研究范本的《四景山水图》却给予现代设计诸多的启示。

第一,建筑、人与自然关系上,以“居、游、行、望”为依据,依据地形地貌铺陈,并使用灵活变化的结构形式,使建筑与环境和谐融汇,和合共生;

第二,建筑空间组织上追求一种内在的秩序性,并依据建筑环境需要选择合适的建筑类型进行组织;

第三,以一定的秩序性铺陈的合院式建筑,在建筑单体室内空间功能上,依据一定的结构形式,形成多义性的功能空间,和富于变化的内外空间形态与层次;

第四,简素清逸的室内家具与陈设,反应了文人的精神追求与气韵,内含诗性风雅意蕴。

总之,《四景山水图》描摹和呈现的是诗意的栖居,栖居的诗意。