231米!“海牛Ⅱ号”钻出世界纪录等

231米!“海牛Ⅱ号”钻出世界纪录

4月7日,我国首台“海牛Ⅱ号”海底大孔深保压取芯钻机系统,在南海超2000米深水成功下钻231米,不仅填补了我国海底钻深大于100米、具备保压取芯功能的深海海底钻机装备的空白,也刷新了世界深海海底钻机的钻深记录,标志着我国在这一技术领域已达世界领先水平。

“海牛Ⅱ號”由湖南科技大学教授万步炎领衔研发。万步炎介绍,“海牛Ⅱ号”由海底钻机本体、海底原位探测仪、移动式海底钻机配套收放系统等部分组成。“其中,钻机本体外观上是一个橙黄色、八边形的钢质构造,高7.6米,‘腰围10米,体重12吨,是目前我国水中最重的地质勘探科考装备。”

新技术可高效采收页岩气

日前,重庆大学卢义玉研究团队基于超临界二氧化碳兼具气体的低黏度、高扩散性和液体的高密度等特性展开了科研攻关,提出了“超临界二氧化碳强化非常规天然气高效开发与地质封存一体化”技术。该技术的原理是将二氧化碳变成介于气体和液体之间的超临界态,注入页岩层压裂页岩,构建页岩气流动通道,置换出页岩气。同时,页岩气开采过程中产生的二氧化碳和封存的二氧化碳相抵消,从而实现开采过程的碳中和。

目前,卢义玉研究团队与企业合作,在延长石油延安国家级陆相页岩气示范区开展了超临界二氧化碳压裂现场试验,取得圆满成功。试验证明,该技术在提高页岩气采收率的同时,能有效节约水资源,同时为二氧化碳规模化封存提供新选择。

二倍体粮食作物黑麦基因组图谱绘成

目前世界上二倍体粮食作物中最复杂的黑麦基因组的高质量精细物理图谱,由河南农业大学科研团队牵头绘制完成。相关论文在最新一期的国际学术期刊《自然·遗传学》上发麦。专家认为,图谱的构建对麦类等作物遗传改良有重要指导作用,未来有望更加高效地培育出拥有高产、抗病、抗寒等优秀性状的小麦新品种。

科研团队从黑麦中一共鉴定到2517个单拷贝基因,重新构建了禾本科系统演化史;鉴定到了黑麦基因组中各种基因复制现象,在一定程度上揭示了黑麦突出抗逆性与独特环境适应能力的遗传基础;成功解析了黑麦高度复杂的种子储存蛋白位点基因组成,为黑麦、小麦和小黑麦的品质改良与产量提高打下坚实基础。

“烫发”新技术让头发秒变爬行机器人

近日,南开大学药物化学生物学国家重点实验室、化学学院刘遵峰教授团队利用加捻和冷烫技术,研发出一种自行固定的智能头发人工肌肉,可通过感知湿度实现自动伸缩,用它制成的毛虫机器人可以做出爬行、扭转等动作。该技术为含化学键的加捻纤维定型提供了一种新策略,在生物相容性智能材料、传感器和软体机器人研发领域中具有广阔应用前景。

该研究的重要意义在于通过生物相容性和可生物降解天然材料中的化学交联实现捻度的保持,来制备自固定的纤维人工肌肉,并实现人工肌肉可逆性调节。这项新技术可拓展应用于含-SH键的其他天然和人造材料的自固定中,并对含其他动态可逆共价键材料的自固定具有借鉴意义。”刘遵峰说。

二维石墨烯可实现室温铁磁性

中国科学技术大学国家同步辐射实验室闫文盛教授研究组与孙治湖副研究员合作,通过磁性金属原子精确可控掺杂的策略,实现了二维石墨烯的室温铁磁性。研究成果日前发表在《自然·通讯》上。

科研人员基于以往二维过渡金属硫属化合物的磁性调控研究经验和DFT材料模拟设计,认为精确可控的磁性过渡金属(铁、钴、镍等)掺杂是解决这一问题的有效方案。为了克服将过渡金属原子嵌入石墨烯晶格的巨大势垒,研究组利用氮原子构造锚定位点,将钴原子牢固地束缚在石墨烯晶格中,从而提供稳定的局域磁矩,并通过钴-氮-碳之间的轨道杂化形成铁磁交换作用,实现了石墨烯的室温铁磁性。

热河生物群首次发现前爪挖掘型穴居哺乳动物

前不久,来自中科院古脊椎动物与古人类研究所等单位的研究人员,报道了1.2亿年前的早白垩热河生物群的两个哺乳形动物新属新种,分别是产自九佛堂组的三列齿兽中国掘兽和义县组的真三尖齿兽陈氏掘齿兽。为了适应穴居和挖掘需要,这两个新种属演化出了相近的挖掘和适应穴居的功能。这是热河生物群中首次发现前爪挖掘型穴居哺乳动物。

三列齿兽中国掘兽和真三尖齿兽陈氏掘齿兽正型标本的骨架都保存基本完好。其中,中国掘兽的正型标本保存有已报道三列齿兽中最完整的头后骨骼,也是热河生物群里首次发现的基于哺乳形动物化石,代表了非哺乳下孔类迄今已知最晚的孑遗物种。

湖南率先开展重大基础和应用基础研究项目揭榜

湖南省科学技术厅4月9日揭榜了2021年度8个湖南省自然科学基金重大项目。据悉,湖南是全国首个开展重大基础和应用基础研究项目揭榜的省份。

本次揭榜面向国内外高校、科研院所、新型研发机构、企业等法人单位,鼓励产、学、研、用组成联合体揭榜。资助额度每项最高可达到1000万元,资助经费根据项目实施情况分年度拨付,当年拨付40%,中期评估通过后第二年拨付30%,第三年再拨付30%。项目实施从2021年7月起,周期一般为3年,必要时可延长至5年。

此次发榜的8个项目选题分为重大民生类和前沿科学类两部分,包括“湖南优势作物重要功能基因解析及分子育种基础研究”“重金属多介质传输源头阻断与精准修复机理”“智能感知与信息处理关键技术研究”“深海矿产资源开发理论方法与核心技术研究”等。

湖南数字经济发展增速全国第四

工信部中国信息通信研究院4月25日发布的《中国数字经济发展白皮书》显示,2020年湖南数字经济规模达1.15万亿元,总量位居全国第12,同比增长13.9%,发展增速排全国第4。

2020年是湖南省数字经济发展规划实施第一年,以数字产业化和产业数字化双轮驱动,聚焦5G、移动互联网、工业互联网、软件、信创、大数据、人工智能等领域持续发力,数字经济正成为推动湖南省高质量发展的新引擎。数据显示,湖南省数字经济增速高于同期GDP增速10.1个百分点,占GDP总量比重27.5%,比2019年提升2.1个百分点。

围绕数字经济发展,湖南政策体系逐步完善,协同创新产业生态基本形成。目前湖南省有国家级软件产业基地1个,国家级网络安全产业园1个,株洲获评特色型信息消费示范城市。

新型激光器首次将反物质降温至接近绝对零度

近日,欧洲核子研究组织的研究人员宣布,他们使用加拿大国家粒子加速器中心的激光系统,成功将反氢原子样品冷却到了接近绝对零度。

普通原子的激光冷却和激光操作已经彻底改变了现代物理学,其中促成了多项获得诺贝尔奖的研究。但是,反物质和寻常物质接触时会湮灭,因此难以用常规方式创造并控制。此研究首次将激光技术应用于反物质冷却和操控,解决了其中紫外波长生成、激光衰减、光学接触限制等难题,将改变反物质研究的格局。研究者期望下一步可以将激光冷却的反物质置于空间中,作为反物质源,以进行新的量子测量,甚至在未来最终创造出反物质分子。

研究人员开发胰岛素药物口服新技术

糖尿病是全球第七大主要死因,影响近 10% 的世界人口,通常疗法是注射胰岛素以调节血糖水平。近日,纽约大学阿布扎比分校的研究人员开发了一种新型胰岛素口服输送系统,取代传统的皮下注射,它不会因频繁注射而产生副作用,能显著改善糖尿病患者的用药体验。

该系统通过层状纳米片制备耐胃酸的纳米级亚胺连接共价有机骨架,并在纳米片层之间装载胰岛素,可以像生理分泌的胰岛素一样进入全身循环。实验表明,受试者在口服药物后的2小时内血糖水平即可恢复正常。与美国食品和药物管理局(FDA)已批准的两种胰岛素口服技术相比,该系统具有良好的生物相容性,在胃部高度稳定,且能根据糖尿病患者的血糖水平提供适量的胰岛素,防止药物过量。

具有稳定记忆的可编程机械超材料问世

何为材料界的革命?可编程的超材料应算其中,最近该领域取得重大突破。据英国《自然》期刊在线版日前发表的一项研究,瑞士科学家团队研发出一种可以写入、存储并读取以机械形式编码数据的技术。

一直以来,用超材料存储和提取非易失性数据的目标都是“难以捉摸”的状态。而此次成果为超材料工具集带来了值得关注的扩展,对于广大需要在运行中控制系统刚性和能量密度的工程应用具备重要应用潜力,同时,这一成果将能给超低功耗主动式超材料带来新的设计方案。

在下一步研究中,团队将会让该系统的36个位元转化为3D结构并加以微型化以及规模化。

人工培养噬菌体成功阻止“超级细菌”生长

近日,一个由德国、奥地利和瑞士的研究人员组成的团队首次证明,专门培养的噬菌体比已知的野生噬菌体对多重耐药性细菌有更好的疗效。相关成果发表在《药物学》杂志上。

为了测试人工培养出来的噬菌体混合物,研究人员选取了110种葡萄球菌菌株,这些菌株中43%是具有多重耐药性的金黄色葡萄球菌(MRSA)变体(即所谓的“超级细菌”)。实验结果显示,在110种葡萄球菌菌株中,噬菌体混合物成功阻止了101种菌株的生长。参与该研究的拉尔夫·埃里希特教授说:“这是噬菌体治疗迈出的重要一步,成为临床中抗生素的重要替代方法来治疗某些MRSA感染,将使它更受关注。”

史上最白涂料能反射98.1%的阳光

据国外媒体报道,美国普渡大学研究人员研制出了迄今为止最白的涂料。该涂料可以反射98.1%的阳光,给建筑物涂上这种涂料能给它们降温,有望使人们摆脱空调和电风扇。

研究人员表示:“如果用这种涂料覆盖面积约为93平方米的屋顶,估计可以获得10千瓦的冷却能力,这比大多数住宅使用的中央空调都要高效。”

这种新型超白涂料混合了硫酸钡制成的颗粒,从而获得了优异的性能。硫酸钡是白色相纸和化妆品中使用的一种化学化合物。这些颗粒可以使涂料非常白并且反射性很强,但是研究人员必须寻找一种平衡,因为硫酸钡浓度太高会导致涂料剥落或破裂。

目前,已经有一些城市正在为节能而粉刷屋顶。科学家们也在考虑使用涂料粉刷那些无人居住的地方以冷却地球,为解决全球变暖问题带来一种新途径。

全球变暖迫使海洋生物“逃离”赤道

近日,新西兰奥克兰大学牵头的一项新研究显示,全球变暖正迫使海洋生物改变地理分布,“逃离”赤道地区,向两极方向迁移。

研究团队分析了20世纪50年代以来48 661种海洋生物物种的分布数据,以评估气候变化对跨纬度物种多样性的影响。结果显示,赤道附近的海洋生物物种数量减少,而亚热带的物种数量却有所增加。这些物种包括生活在海底及海水中上层开阔水域的鱼类、软体动物和甲壳类动物。这种分布变化在海洋變暖效应更显著的北半球海域愈加明显。

奥克兰大学海洋生物学教授马克·科斯特洛说,这项研究表明,气候变化已在全球范围影响海洋生物多样性。相关成果与4月13日发表于《美国科学院院刊》。

迄今最复杂“DNA机器人”设计仅需几分钟

只用短短数分钟而不是数天时间就能完成“DNA机器人”设计,现在科学家在这一领域迈出了巨大一步。据发表在近期英国《自然·材料》杂志上的研究,科学家开发了一种全新设计工具,可以在非常短的时间内就设计出比以往任何时候都复杂得多的“DNA机器人”和纳米设备。

在这一研究成果基础上,未来“DNA机器人”将能在人类体内输送药物、检测致命病原体的存在,并且还有可能为其他越来越小的电子产品提供设计思路。

研究人员对这项技术充满信心,他们认为在未来5年到10年内,将开始看到DNA纳米器件的商业应用。

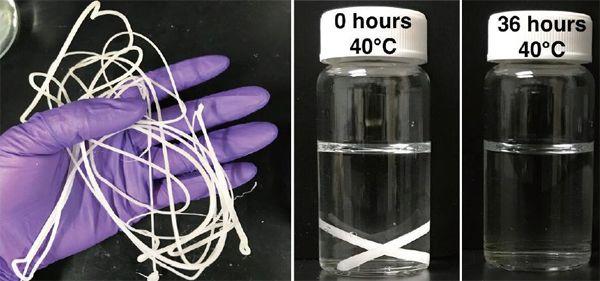

真正“可生物降解”塑料面世

可生物降解塑料一直被认为可帮助解决塑料污染问题,这是因为可生物降解塑料能通过堆肥等方式降解。但今天大多数“可堆肥”塑料袋主要由聚乳酸(PLA)制成,不能在常规降解程序下被分解,还会污染其他可回收塑料。不过,日前发表的一项最新研究称,美国科学家发明一种新工艺:仅用热量和水,就可让这些可堆肥的塑料更容易分解。

此前,加州大学伯克利分校材料科学与工程学教授徐婷及其研究小组发现一种可降解有毒的有机磷化学物质的酶,还设计了一种名为无规杂聚物或RHP的分子,这些分子包裹着酶,保护酶不解体。

在此次研究中,研究团队使用了类似的技术,在制作塑料时,他们将数十亿个纳米级的可食用聚酯的酶包裹在RHP中,再嵌入塑料树脂珠。研究发现,RHP包裹的酶不会改变塑料的特性。当暴露于热和水时,这种酶会摆脱聚合物包裹材料,并分解塑料聚合物。

(此栏目内容由本刊综合)