“少年中国”与“中国少年”

摘要:本文由梁启超的《少年中国说》所引发的中国思想界与文化界对于“少年中国”与“中国少年”的意象建构,来考察现代设计在20世纪上半叶时代语境中受新文化与新思想影响而形成的生动面貌。在清朝末年民族危机与社会危机双重胁迫的特定时代背景之下,“少年中国”是梁启超对当时中国政治与社会发展状况的生动比喻,并通过新闻媒介的舆论传播转化为激奋民心的时代热词,成为激励中国有志之士的一个重要国家意象。与此同时,现代设计也参与了20世纪上半叶进步文化与公共舆论空间的建构。

关键词:少年中国 中国少年 现代设计 意象建构 公共空间

1900年2月10日,梁启超在《清议报》上发表政论文章《少年中国说》,极具创造性地将“少年”与“中国”进行语词连接,以人的生命状态来比喻国家发展状况,使原本抽象的国家概念得到生动形象的展现。“少年中国”意味着中国有待萌发的蓬勃生命力与面向未来的希望,而“中国少年”则是建设富强独立的“少年中国”之主力军。梁启超对“少年中国”与“中国少年”的意象建构,成为20世纪初一呼百应的时代热词,这对当时正处于贫弱困境的广大中国民众来说,具有强烈的心灵震撼与志气激励之效用。其在社会精英与知识分子中也引起了强烈共鸣,成为参与构建的進步观念,并在由报纸杂志构建的社会公共舆论空间中得到进一步传播。与此同时,紧随时代发展的现代设计也参与了“少年中国”与“中国少年”相关意象的视觉建构,促进了20世纪上半叶中国进步话语的大众传播。

一、“少年中国”的意象建构

梁启超在《少年中国说》一文中指出,虽然封建统治之下的中国被日本与西方称为“老大帝国”,但从国家发展的有机体理论来说,国家的老少应随“国民之心力消长”而定,与欧美列强国家处于“壮年国”时期不同,中国正处于国家生长阶段的“少年国”时期,以社会进化论的观点来驳斥西方对中国的普遍贬抑。中国进步人士迫切希望出现“少年中国”以清扫老朽疆颓的时弊,少年朝气蓬勃的状态与国家欣欣向荣的面貌具有一致性,这在20世纪初新文化与新的思想传播中引起了广泛的反响。

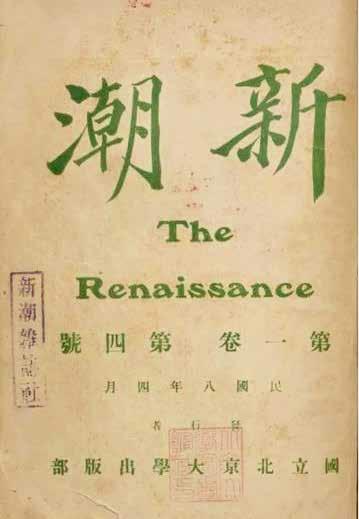

1919年7月1日,李大钊与王光祈等人发起了“少年中国学会”,这个在五四运动时期成立的青年社团具有重大历史影响,其命名便是受梁启超《少年中国说》激励而产生的,学会出版《少年中国》杂志用以宣传马克思主义。(图1)《少年中国》第一卷第一期上,发表了胡适在少年中国学会筹备会上的讲话,认为“少年中国”在方法论上应运用科学的新方法,在人生观上应有批评、冒险进取与社会协进的精神。[1]李大钊在《少年中国》第一卷第三期发表了《少年中国的“少年运动”》,提出“少年中国的‘少年运动是灵肉一致改造的运动,是打破知识阶级的运动,是以世界为家庭、扩大联合的运动。少年中国的运动,是世界改造的运动,少年中国的少年,都应该是世界的好少年”[2]。《少年中国》杂志成为中国知识份子批判封建社会,传播马克思主义思想的重要阵地,正如恽代英在《怎样创造少年中国?》中主张少年中国学会的同仁应肩负起改造中国的重任,“创造一个没有剥削和压迫的理想社会”。闻一多对于《少年中国》的封面设计持肯定意见,“《科学》《少年中国》《少年世界》不讨厌,因为布置颇得法,字有美术的意味,也可使人注意。”[3]《少年中国》创刊号封面与同年创刊的《新潮》封面(图2)均选用绿色油墨印刷,封面上以美术字风格的横排字体作为刊名,单色彩印的封面在吸引读者注意力的同时,绿色的刊名也给人带来希望之感,简洁的版面设计传达出清晰有力的时代气息。

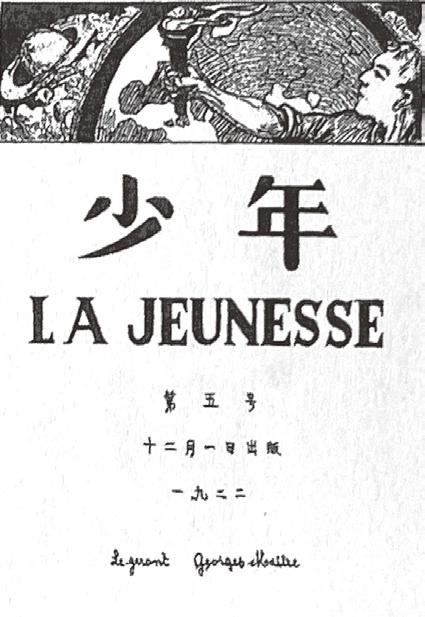

1922年8月,旅欧共产主义者赵世炎、周恩来、王若飞、李维汉、陈延年、陈乔年等人在巴黎创办《少年》杂志。作为旅欧中国少年共产党的机关刊物,共出版13期,[4]从早期《少年》杂志封面可以看到法文“LA JEUNESSE”与“少年”一词的对应关系。“少年”蕴含双重象征意义,既指刚刚觉醒的“少年中国”,也指受社会主义思想洗礼的进步青年。除早期以文字为主体的封面,1922年12月出版的《少年》杂志封面构图简洁,上部近三分之一的版面空间安排了一幅横版插图,描绘一个微微昂头的少年侧影。少年的目光注视着手中举起的火炬,身后是地球与宇宙星系的恢宏场景,寓意志在改造旧世界的少年及其对世界新格局的憧憬。

1923年10月后,《少年》杂志改名为《赤光》,由周恩来负责刊物的整体编辑与组织工作,邓小平、李富春、傅钟等人参与出版工作。《赤光》杂志在内容编撰上短小精悍、生动而有战斗力,因而有“奋斗的先锋”之美称,鼓舞着当时国内外青年投身革命运动。1924年,《赤光》出现了一个以裸体少年为视觉中心的封面[5],该封面由参与《赤光》印制工作的柳溥庆设计完成,成为杂志在其后一段时期中的固定封面。柳溥庆早年在上海商务印书馆接受西方先进的照相制版技术培训,在上海美术专科学校半工半读完成学业,于1921年由著名共产党人董亦湘等介绍加入中国社会主义青年团,是中国共产党创办之际即已积极参加外围活动的基础力量。他于1924年赴法勤工俭学,在里昂国立高等美术学院学习,同时参与共产党、共青团与国民党左派在法国的革命运动。1924年至1925年间,柳溥庆与邓小平曾共同参与《赤光》的编辑与出版工作,据张德荣回忆,“柳溥庆阅稿、设计、排版,邓小平同志刻写、油印。他俩工作认真精细,写字笔画清晰、工整”[6]。

从《赤光》杂志的封面设计来看(图4),整体画面构图完整生动,画面中心人物为充满朝气与活力的裸体少年。少年脚踩类似于“风火轮”或“联珠纹”的图案,背景以放射状的线条寓意霞光万丈,画面四周的纹饰呈现出当时法国流行的装饰艺术风格。柳溥庆塑造的这一少年形象既有中国传统孩童形象中哪吒的身影,又让人联想到西方绘画中的天使形象。双重形象的叠合既与创作者中西融合的美术知识结构有关,又反映了在特定历史时期中,革命话语的视觉表征尚未形成固定模式,多元的艺术意象均可为革命活动所用。《赤光》封面上的少年是对充满希望与新生的国家愿景之象征,是对“少年中国”意象的视觉构建。美术工作者以自身独有的方式参与进步话语的建构活动,通过视觉形象的塑造更直接地激发起民众的爱国之心与奋进之情。

二、“中国少年”的观念塑造与形象勾勒

五四运动时期,“新”与“旧”、“老”与“少”等概念集中呈现出强烈冲突的社会思想与价值观念。梁启超在建构“少年中国”之国家意象的同时,肩负国家建设使命之“中国少年”形象也呼之欲出。“少年智则国智,少年富则国富;少年强则国强,少年独立则国独立;少年自由则国自由,少年进步则国进步;少年胜于欧洲则国胜于欧洲,少年雄于地球则国雄于地球。”[7]《少年中国说》中激动人心的排比句式为“中国少年”赋予了丰富的内涵与意象,使民众更深切地感受到具有新型国民素质的“中国少年”在国家建设与发展中具有重要意义,引发了进一步思考与广泛共鸣。1911年,在沈阳东关模范学校就读的少年周恩来立下“为中华之崛起而读书”之志向,教育兴国的理念在中国少年心中埋下了救国的种子。接受启蒙思想的“中国少年”成为中国革命与建设事业的新生力量。

与梁启超的论述相呼应,中国出版界以“少年”命名的杂志期刊显著增加,其中以1911年由商务印书馆出版的《少年杂志》(图5)为早期典型。该杂志成为商务印书馆八大杂志之一,受众群体为全国接受基础教育的青少年,在实现商业营利的同时推动了中国基础教育的现代化进程。随后,业界又涌现出《少年时代》《中华少年》《新少年》《开明少年》《少年画报》等刊物。中华书局、开明书店等知名出版机构均参与以青少年为主体的期刊读物出版,在促进现代教育格局形成的同时,也形成了独特社会情境之中的“少年观”。

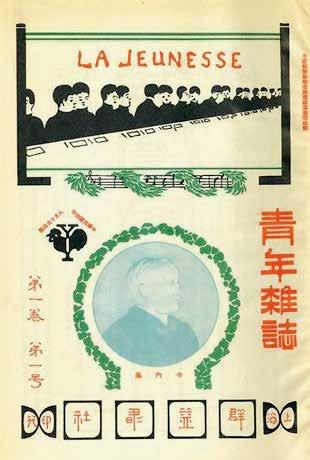

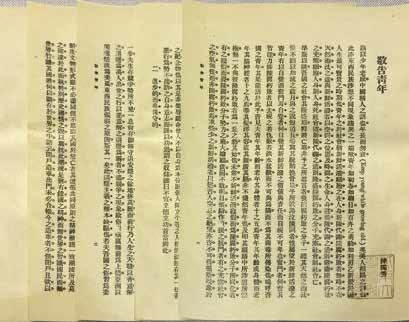

陈独秀于1915年创办并主编《青年杂志》,杂志于第二卷第一期改名为《新青年》。以“青年”命名,喻义进步知识分子对于国家复兴的热切期望,从某种程度上也是在梁启超倡导之“少年中国”意象启发之下的出版与建言。1917年初,陈独秀任北京大学文科学长,迁至北京出版的《新青年》以北京大学为阵地,成为传播民主与科学思想的前沿阵地。李大钊、鲁迅、胡适、钱玄同、刘半农等人参与编辑工作,以新思想、新文化来武装青年人的头脑,是新文化运动中极具影响力的雜志。《青年杂志》(图6)创刊号封面上部描绘了朝气蓬勃的青年们并肩成排列坐听讲的场景。有趣的是,《青年杂志》的封面与商务印书馆在前一年(1914)出版的《少年杂志》[8]中的一幅插图形成了颇有巧合意味的呼应。自1914年7月第四卷第一期起,《少年杂志》主编变更为朱天民,这位关注时代舆论的主编曾写下《告少年(一)》的文章:“夫诸君既处少年时代,又生少年之中国,有学校以教育,有良师以为提撕,有新书新报以供阅览。学习既精,而后可得快乐之幸福,而后可达希望之目的,而后能不负为少年,而后能不负为少年中国之少年。”[9]《少年杂志》增加了以“少年画历”为主题的日历插画来活跃版面。朱天民在第四卷第二号上发表的《少年与秋》文末所配插图为8月刊“少年画历”的首幅日历画(图7),描绘了三排端坐听讲的少年侧影,展现少年欣欣向荣之情状,画面右上方空白处配有文字“本月学校休假、开讲、集会”。陈独秀发表的《敬告青年》(图8)提出“新青年”应是“自主的而非奴隶的,进步的而非保守的,进取的而非隐退的,世界的而非锁国的,实利的而非虚文的,科学的而非想象的”,封面的青年形象与主编的青年寄语形成积极的互文。少年听讲的场景来源于当时新式教育的真实场景,教育兴国的理念通过文字与图像得以广泛传播。

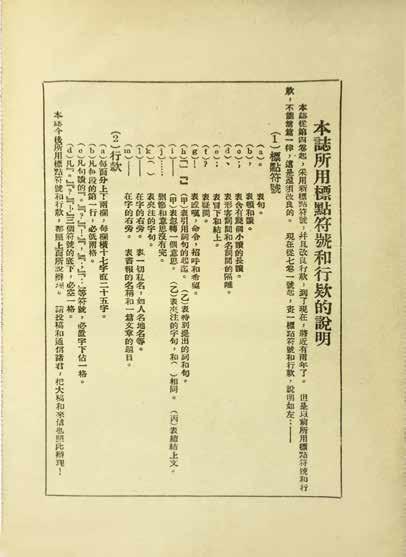

细看《青年杂志》封面,法文“LA JEU-NESSE”(青年)的字体风格与中文“青年杂志”在字形上相互呼应,法国新艺术与装饰艺术风格杂糅的边框与花饰使版面在视觉上趋于均衡。而从《青年杂志》到改名后的《新青年》,与中文刊名对译的法文单词仍是“LA JEUNESSE”,这本杂志从封面到内文都是中英文混排。《新青年》第四卷第一号发表《本志所用标点符号和行款的说明》(图9),在国内率先采用新式标点。改良版面的行款等细节,反映了西文与中文在阅读习惯与顺序上所导致的冲突与版式调整的尝试,呈现出中国现代书刊受西方现代文化因素的影响。这是杂志在设计语言上从传统向现代转化的过渡性探索,现代设计在新旧思想的碰撞与论争中成为视觉实践上的显性表征。

以《新青年》为首的进步刊物在视觉文化与阅读习惯上呈现的矛盾与过渡,其背后是更深层的“新”与“旧”思维与文化的碰撞。报刊通过视觉设计促进了进步人物形象的塑造、思想的形成与观念的传播。

三、“中国少年”:作为一种群众力量的显现

1925年,毛泽东重游长沙橘子洲时写下《沁园春·长沙》,其诗句“恰同学少年,风华正茂”,正是对在中国参与革命运动之进步青年的群像勾勒。以毛泽东为首的接受新思想启蒙的进步青年,正在形成改造旧世界的强大力量。文学与美术作品中对“中国少年”的群像描摹,反映出对进步群众力量的塑造成为当时公共领域的视觉表征,现代设计进一步促成了思想启蒙观念的大众传播。

进步青年作为当时社会中具有代表性的集体与群像,对其所展现的社会力量之思考与认识,在鲁迅设计的北京大学校徽中也有所体现。1917年,蔡元培邀请鲁迅为北京大学设计校徽。北大校徽(图10)既是“北”“大”二字上下叠合而成,又可拆分为三个篆书的“人”字,可视为“众”字的变形。因此,这个标志具有“三人成众”的意味,寓示着群众的力量以及高等学府所肩负的启蒙大众之使命。由北京大学校徽可见,鲁迅敏锐地捕捉并展现出新文化运动中的学生力量,“中国少年”的群像是群众力量的重要显现,也是群众价值意义的重要体现。

标志与旗帜成为宣传新理念的重要载体。蔡元培以鲁迅设计的北大校徽为基础,设计了北大校旗,并为校旗撰写了详细的设计说明。校旗(图11)旗面分为左右两部分,左侧为白底黑色的北大校徽图案,右侧由红、蓝、黄三色等分排列。蔡元培为校旗的色彩应用撰写说明:左侧旗面的底色为白色,白色是七色的总和,代表自然科学;黑色的校徽图案置于白底之上,黑色作为“无色之色”,代表玄学;右侧旗面的红、蓝、黄三色代表不同的科学领域,红色代表“现象的科学”,如物理、化学等,蓝色代表“发生的科学”,如历史、生物进化等,黄色代表“系统的科学”,如植物、动物、生物等。北大校旗的图形与色彩皆有所指,一切为新思想的传播所用。北大校徽与色块的组合使其更具浓厚的民族风格。

1921年的《清华年刊》上曾刊载闻一多创作的一组插图,其中一幅插图描绘了五四运动时期清华学子在天安门演讲集会的场景(图12)。闻一多的插画受欧洲新艺术运动时期比亚兹莱艺术风格的影响,运用黑白线条生动地勾勒出进步青年正情绪激昂地向周围群众展开演讲的画面,画面上方为英文“BEFORE THE AUDIENCE”,意为“在群众之前”,画面四周衬以深色如意云头纹与团龙图案。插图展示了青年学生在爱国群众运动中所起的先锋作用,是对以清华大学学生为首的进步青年参与社会运动的场景再现,这是当时社会中受舆论启蒙的大众群像与缩影。

“民族性與公共领域恰好构成了世纪之交中国知识分子的问题。”[10]所谓“公共”,这里所指不一定是现代意义上的“公民”领域,而是如梁启超的定义所指的那样“是所谓的‘群和‘新民的概念”,尤其是这种意识落实到现代传媒而产生的影响。[11]不同于鲁迅所描述的麻木的、不觉醒的大多数人,通过报纸杂志的文字与图像所描绘和希冀的“中国青年”,对于更为普遍意义上的群众具有启蒙先锋的示范性,是“新民”的代表,喻示新思想与新文化的曙光。“中国青年”的群像是对进步与觉醒之群众性的视觉表征,参与了公共舆论空间的显性构建。

百年后,回首峥嵘岁月,那些肩负“少年中国”之国家复兴伟大梦想的“中国少年”,其中的佼佼者已成为近现代中国社会变革的先行者与历史的缔造者。留存于历史长河中的诸种进步刊物封面、插图与学府机构的标志、旗帜等事物,既是中国20世纪初青年文化的视觉表征,也是现代设计的物态成果,承载着具有进步与革新意味的思想观念与社会文化。

本文为国家社科基金艺术学青年项目《民国时期(1912-1949)上海设计组织与机构研究》的阶段性成果(项目编号:17CG203)。

注释:

[1]胡适.少年中国之精神//容忍与自由[M]. 北京:中国言实出版社, 2017:3-6.

[2]中国人民政治协商会议上海市委员会文史资料编辑部. 上海文史资料选辑·第66辑[M]. 上海人民出版社, 1991:144.

[3]闻一多. 中国人的骨气[M]. 北京:中国工人出版社, 2016:129.

[4]王大龙. 红色报刊集萃[M]. 北京:同心出版社, 2010:49-50.

[5]笔者翻阅《红藏》(红藏:进步期刊总汇(1915-1949)[M].湘潭大学出版社,2014.)中所收集的部分《赤光》杂志可见,自《赤光》第17期至第26期,杂志封面均为同一张少年图画。

[6]许平,张馥玫.一组不能忘记的历史影像——中共早期革命活动中的平面设计人和事[J].艺术设计研究,2015(01):74-80.

[7]梁启超. 本馆论说:少年中国说(附中国少年论) [N].清议报,1900.

[8]朱天民.少年杂志·第四卷第二号[J]. 1914.4(2).

[9]朱天民. 告少年(一)少年杂志·第四卷第一期[J]. .1914,4(1).

[10]李欧梵.上海摩登——一种新都市文化在中国[M].北京:人民文学出版社, 2010: 52.

[11]李欧梵.“批评空间”的开创——从《申报》“自由谈”谈起[M]//汪晖,余国良.上海:城市、社会与文化.香港中文大学出版社, 1988:152.