生境破碎对古尔班通古特沙漠南缘骆驼刺种群生物学特性的影响

马 霞,吴 玲,刘 丹,马 淼

石河子大学生命科学学院,新疆植物药资源利用教育部重点实验室,石河子 832003

生境破碎化是一种由于景观动态变化所导致面积较大的原生境不断被分割,斑块间距离不断增加等现象,从而产生隔离的异质化种群[1]。生物种群的持续发展依赖于种群的大小,破碎化的生境导致种群变小以及种群间隔离加剧,抗干扰能力弱的物种逐渐退化。生物表现出对生境破碎的敏感性取决于其本身的生物学特性[2-3]。生境破碎化可以改变原生境的空间格局,影响着种群种子的散布和种群数量的变化[4],对群落物种的丰富度、分布的影响较为严重[5],对种群的进化潜力和繁殖特性的影响也至关重要[6]。近年来在全球变化与人类活动的双重作用下,植物生境受到严重威胁,对植被生物学特性的变化产生了深远影响,因此研究本地植物对破碎化生境的生态响应,对于全面了解区域生物多样性分布格局及其进化方向具有重要意义。

古尔班通古特沙漠位于准噶尔盆地中心,是我国第二大沙漠,也是我国最大的固定与半固定沙漠[7]。因该沙漠南部靠近绿洲,受绿洲气候的影响,植被较其它同纬度的沙漠丰富,短命植被分布较广,是我国重要的耐热、耐盐碱、抗旱物种的资源库[8]。近几年由于大面积垦荒、过度放牧、资源开发、工程建设等高强度的人类活动,使古尔班通古特沙漠的景观遭到严重破坏,生态环境质量下降,导致景观由简单趋向复杂,从而形成了孤立的、分割的、破碎化的生境,对古尔班通古特沙漠植被生存发展造成了严重影响[9-11]。

作为古尔班通古特沙漠植物群落的优势物种之一,骆驼刺(Alhagisparsifolia)是维护荒漠和绿洲生态系统稳定的重要物种[12-13]。在极端环境下,骆驼刺具有较强的生态适应性[14-16],但长期的破碎化生境导致骆驼刺所在生境斑块化现象明显,斑块隔离程度增加、数目增多,破碎化程度加剧。有关生境破碎化对其生物学特性,尤其是繁殖生物学特性影响的研究目前尚未见报道。

本文基于对古尔班通古特沙漠不同破碎化程度斑块下骆驼刺种群的生物学特性的比较研究,了解现有骆驼刺种群对环境变化的生态学响应,定量阐明生境破碎化背景下骆驼刺种群大小动态变化的过程,旨在为古尔班通古特沙漠生态系统的维持和生物多样性的保护提供了科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

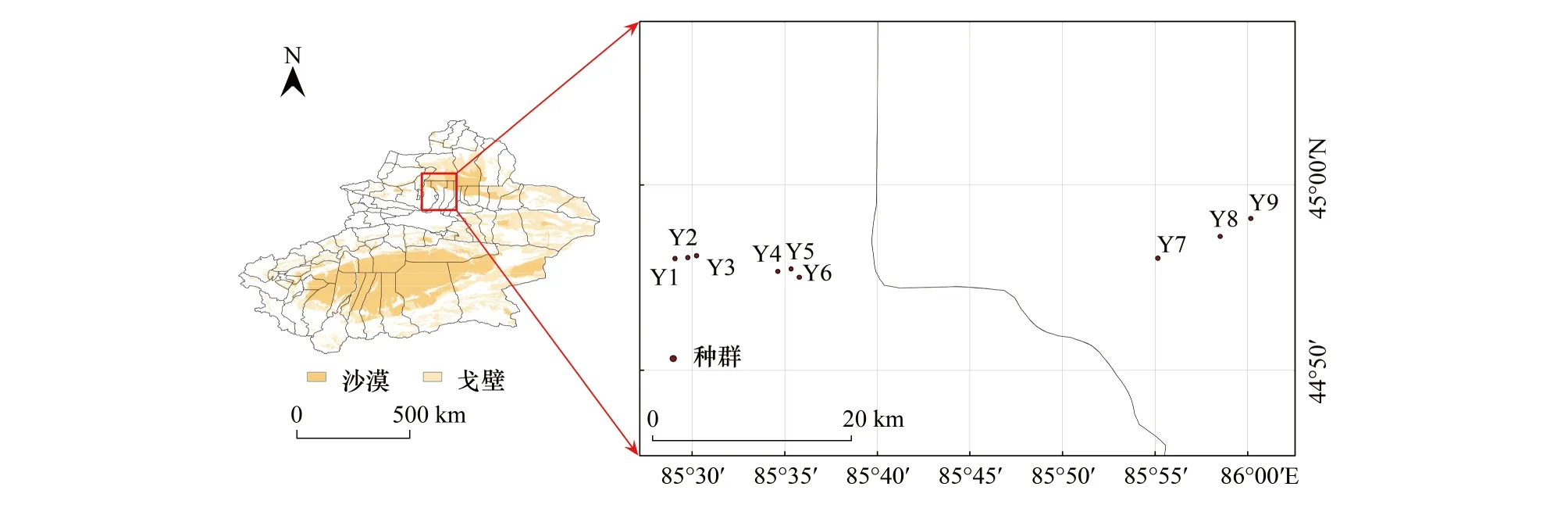

试验区位于新疆古尔班通古特沙漠南缘的沙漠—绿洲过渡带(44°55′01.13″—44°58′11.56″N,85°29′04.56″—85°60′09.90″E),海拔高度为314.2—334.2 m(图1)。该沙漠95%以上的土壤为风沙土,全年日照2777 h,年积温达3000—3500 ℃,年降水量约70—150 mm,年蒸发量在2000 mm以上,冬季稳定积雪深度约为20 cm,荒漠植被发育良好。该试验区主要植物有:骆驼刺(Alhagisparsifolia)、梭梭(Haloxyionammodendron(Mey.)Bunge)、柽柳(Tamarixchinensis)、胡杨(PopuluseuphraticaOliv.)、钻天杨(Populusnigravar.italica(Moench)Koehne)、沙枣(ElaeagnusangustifoliaL.)、苦豆子(SophoraalopecuroidesL.)、异翅独尾草(Eremurusanisopterus)、粗柄独尾草(Eremurusinderiensis)、鹤虱(LappulamyosotisMoench)、灰藜(ChenopodiumalbumL.)、旱雀麦(BromustectorumLinn.)、角果藜(CeratocarpusarenariusL.)、碱蓬(SuaedaglaucaBunge)琉苞菊(CentaureapulchellaLedeb.)等。然而,20 世纪 90 年代以来,由于人类干扰活动的不断增强,使得骆驼刺连续成片的自然生境被分割,生境破碎化问题日益突出,自然植物种群生存日益受到威胁。

图1 研究区及样地示意图Fig.1 Study area and sampled plotsY1、Y2……为种群样地

1.2 种群的选取

经实地考察,综合生境特点和人为干扰因素,于2018年6月在古尔班通古特沙漠南缘选取9个破碎化程度不同的骆驼刺种群斑块,分别记为Y1、Y2、Y3、Y4、Y5、Y6、Y7、Y8和Y9,样地面积分别为1815、2900、3470、1690、16800、195、280、220、5475 m2。调查各斑块主要干扰因素,记录各样地如下6个环境因子:经纬度、海拔高度、地形条件、边缘密度、干扰因素、斑块敞闭程度(指斑块与周围环境的镶嵌关系,分为全敞型、三闭一敞型、敞闭相齐型、三敞一闭型、全闭型),并根据实地情况对斑块破碎程度在0—1内进行赋值。用 SPSS 20.0对斑块初始数据进行标准转换,采用Q分层聚类法对样地进行类型划分。

1.3 斑块破碎化程度的划分

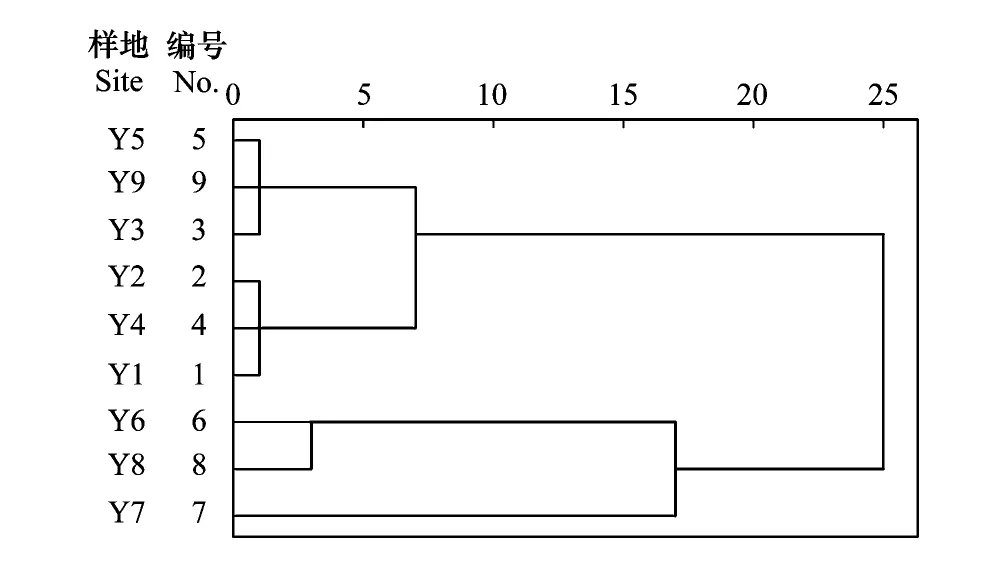

基于9个斑块的6个环境因子,用SPSS 20分析软件的欧式距离离差平方和法做树状聚类分析(图2)。结果表明,聚类分析方法可以将9个斑块划分为3种类型,分别记为 a 类型、b 类型和 c 类型。

图2 欧氏距离离差平方和法分层聚类谱系树状图 Fig.2 The classify deprogram of patches in euclidean distance deviation square ward′s method

a 类型为人为干扰小-近全闭型-低破碎度的样地组合,由3个斑块组成,即Y3、Y5和Y9,该斑块边缘不发达,斑块以四周近闭合的形态存在,属于低破碎度的斑块类型。

b 类型为人为干扰较大-近敞闭相齐型-中等破碎度的斑块组合,包括的斑块有Y1、Y2和Y4,归属该类型的样地斑块特点是边缘发达程度中等,人为干扰程度较强,斑块敞闭兼有的形式存在,属于中等破碎度的斑块类型。

c 类型为人为干扰强度高-近全敞型-高破碎度的样地组合,由3个斑块组成,即Y6、Y7和Y8,这些斑块受众多因素干扰,主要有沙漠道路、农田、放牧等干扰活动,斑块敞闭方式上近全敞开型,属于高破碎度斑块类型。

1.4 种群密度、结实率和植株形态特征的测定

于2018年和2019年8月下旬对古尔班通古特沙漠所选的9个骆驼刺种群斑块进行调查,每个斑块中随机选取3个5 m×5 m的样方,统计种群密度、结实率,并测量所有骆驼刺个体的株高和冠幅(植株最大宽度与其水平垂直方向宽度的均值)。

1.5 种子形态特征的测定

种子大小的测定:在每个种群中随机选取50粒骆驼刺种子,用电子游标卡尺(量程200.00 mm,最小刻度尺为 0.01 mm),测量种子长度和宽度。

种子百粒重的测定:在每个种群中随机选出3组骆驼刺种子,每组100粒种子,使用千分之一电子天平(奥豪斯 CP313)称重,取其平均值即为骆驼刺种子的百粒重。

1.6 种子萌发特性的测定

选取健康饱满、无损伤的骆驼刺种子,并将其放入研钵,加少许石英砂研磨以擦破种皮(研磨时避免磨坏种胚),用70%的酒精溶液浸泡种子1 min后,然后用1% 次氯酸钠溶液消毒处理15 min,用蒸馏水清洗3次。将种子均匀摆放在垫铺有湿沙的培养皿中(Ф=9 cm),种子埋藏深度为0.5 cm,每培养皿中均匀放置50 粒种子,河沙的相对湿度保持在50%,置于12 h光照/12 h 黑暗、培养温度为30 ℃、光照强度为4000 lx的培养箱中进行培养。以子叶突破沙面2 mm 视为种子萌发,每 24 h 统计一次发芽种子数,直到萌发结束。计算种子累积萌发率:种子累积萌发率(%)=n/50×100%(n为种子的累积萌发数)。每个种群设 10个重复,计算平均值。因Y1和Y6种群结实率较低,没有足够种子开展累积萌发率的研究工作。

1.7 数据处理

用SPSS 20.0软件进行实验数据的统计分析,用Duncan多重比较(Duncan′s multiple range test)检测不同破碎化程度的生境中骆驼刺的种群密度、植株株高、冠幅、结实率、种子百粒重、种长、种宽和种子累积萌发率的差异显著性水平,并使用Origin 9 进行绘图。

2 结果与分析

2.1 不同破碎化程度的生境中骆驼刺种群密度、植株形态与结实率的比较

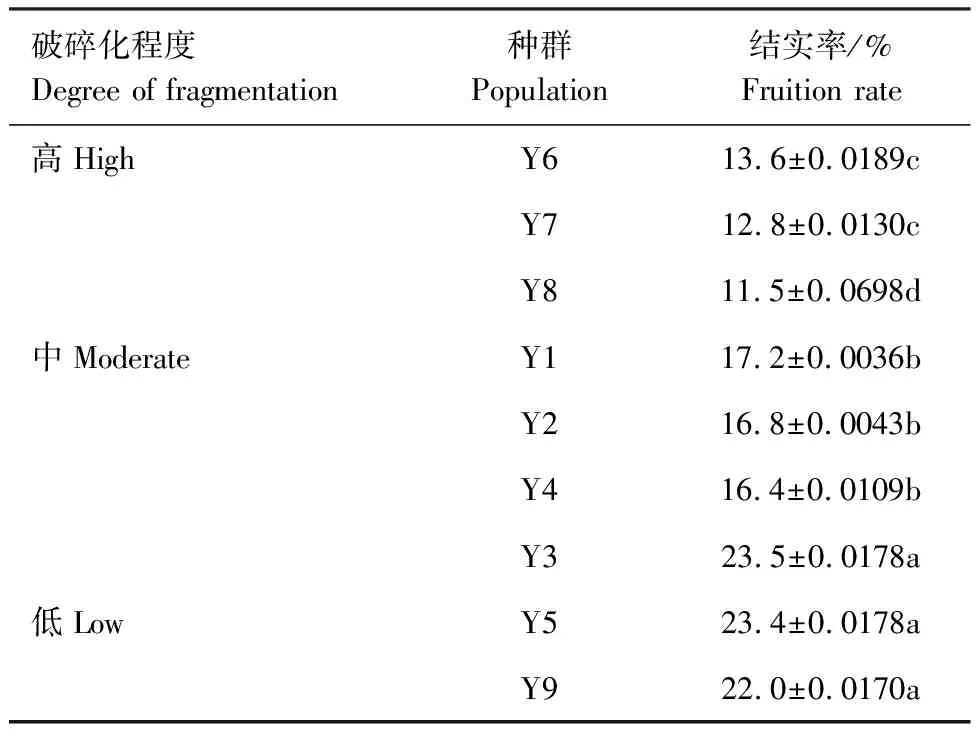

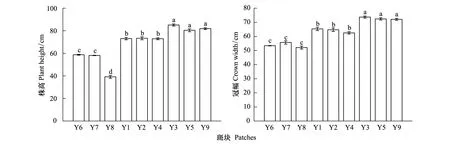

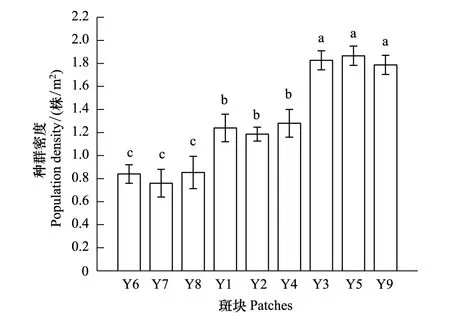

生境破碎化对骆驼刺种群的株高和冠幅均具有显著影响(P<0.05)(图3),破碎化程度强的斑块株高和冠幅的平均值分别为52.0 cm和53.7 cm;破碎化程度弱的斑块株高和冠幅的平均值分别为82.5 cm和72.7 cm。斑块Y3骆驼刺种群的各指标均最大,斑块Y8骆驼刺种群的株高和冠幅仅为斑块Y3的46.1%和74.8%。破碎化程度不同的斑块中骆驼刺种群密度差异显著(P<0.05)(图4),在破碎化程度低的生境中骆驼刺种群密度为2.96—3.24株/m2;破碎化程度中等的斑块中,其种群密度下降为1.76—1.96株/m2;而在破碎化程度高的种群中种群密度仅为0.72株/m2。骆驼刺种群的结实率与斑块破碎化程度呈显著负相关(P<0.05)(表1),斑块Y3种群结实率最高,为23.5%,而斑块Y8种群的结实率最低,仅为11.5%,是斑块Y3的48.94%。说明生境破碎化不仅影响骆驼刺种群营养生长,而且还影响种群密度以及结实率,即破碎化程度越高,种群的株高、冠幅、密度以及结实率越低。由于不能产生足够的繁殖体,因此不利于种群的更新和发展,种群局域性灭绝的风险可能增加。

表1 不同斑块中骆驼刺种群的结实率

图3 不同斑块中骆驼刺种群植株株高和冠幅Fig.3 Plant height and crown breadth in different patches of Alhagi sparsifolia图中不同字母表示差异显著(P<0.05)

图4 不同斑块中骆驼刺种群的密度Fig.4 Population density in different patches of Alhagi sparsifolia图中不同字母表示差异显著(P<0.05)

2.2 不同破碎化程度的生境中骆驼刺种子形态特征的比较

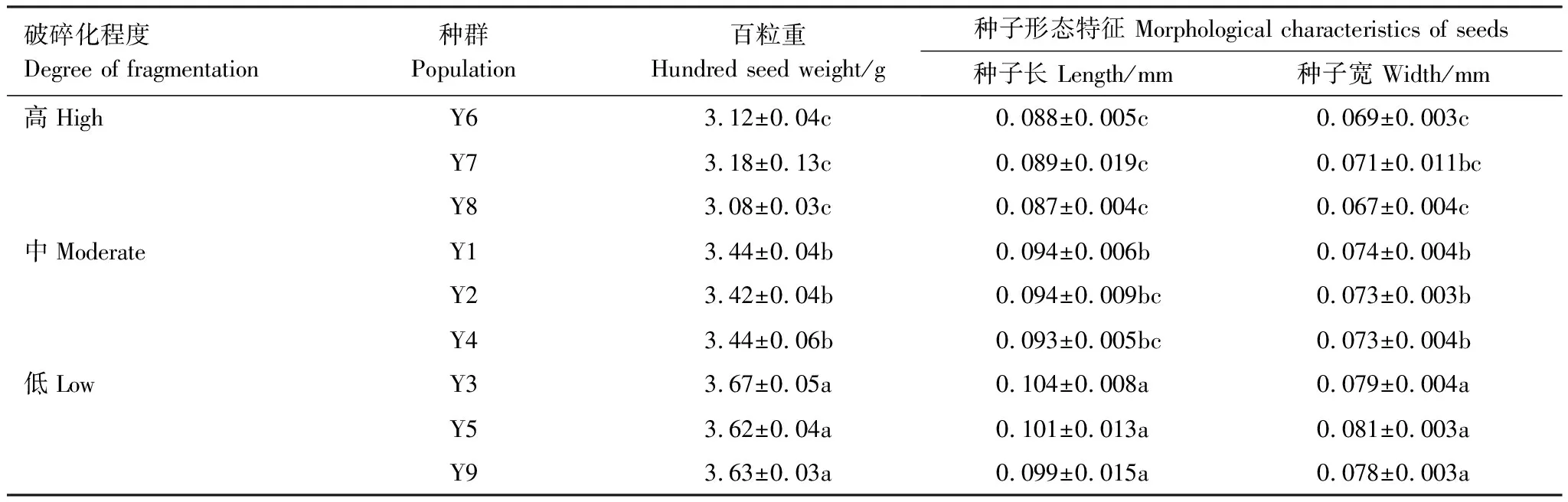

生境破碎化条件下,不同斑块间骆驼刺种子形态特征及百粒重具有显著性差异(P<0.05)(表2),随着斑块破碎化程度的升级,骆驼刺的种子百粒重呈显著减小的趋势,形态特征也符合这一规律。生境破碎化程度高的斑块中骆驼刺种子的平均百粒重仅为3.19 g,平均种子长和种子宽分别为0.088 mm与0.069 mm。破碎化程度中等的斑块中百粒重的平均值为3.43 g,种子长为0.093—0.095 mm,种子宽为0.073—0.076 mm。破碎化程度低的斑块中平均百粒重高达3.70 g,种长和种宽分别达0.101 mm和0.080 mm。说明随着生境破碎化程度的增加,种群种子体积变小、种子变轻,即种子质量减小。

表2 不同斑块中骆驼刺种子的千粒重及种子形态

2.3 不同破碎化程度的生境中骆驼刺种子累积萌发率的比较

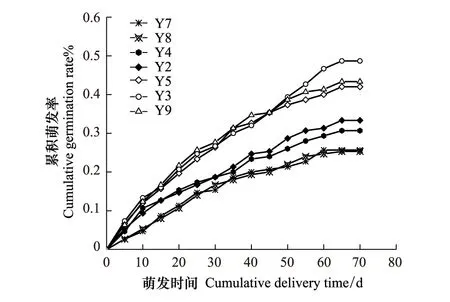

骆驼刺种子在培养2—3天后开始萌发,其种子萌发具有持续性和连续性的特点,且在破碎化程度不同的斑块中骆驼刺种子的萌发率不同。从萌发曲线可知(图5),0—10天Y2、Y3、Y4、 Y5 、Y9种群的种子萌发趋势一致,而Y7、Y8较低。第10天后Y3 、Y5、Y9种群的种子萌发速率(萌发曲线的斜率)以及种子累积萌发率均显著提高,明显高于其他种群;萌发处理40天后,各种群的种子累积萌发率明显地分化成3个类群,生境破碎化程度低的Y3、Y5与Y9种群为一类,第70天时其种子累积萌发率最高,生境中等程度破碎化的Y2与Y4种群为一类,其种子的累积萌发率显著低于前者(P<0.05)而高于破碎化程度最高的Y7与Y8种群(P<0.05);与Y3 、Y5、Y9种群种子平均累积萌发率相比,Y7与Y8种群种子的平均累积萌发率仅为前者的57.1%。说明了随着生境破碎化程度的加剧,种子的萌发率显著降低,即种子的繁殖能力减弱,不利于幼苗建成和种群更新。

图5 不同生境斑块中骆驼刺种子的累积萌发率 Fig.5 Cumulative germination rate of Alhagi sparsifolia in different habitat patches

3 讨论

生境破碎化必然导致种群斑块数量以及斑块之间隔离程度的增加,进而对种群的生存与繁殖能力,即适合度,产生消极影响[17]。植物在破碎化的栖息地中生存,种群原有生境面积缩小,可利用资源受到限制,导致植物种群的萎缩,使其后代数量下降,同时由于种子的散布者中断,物种的迁入受到限制,从而导致种群规模降低,种群灭绝的可能性会因此增加[18-20]。

在破碎化生境斑块中,由于种群间隔离程度的加剧,因此种群间异花授粉的机会下降,使种群遗传多样性水平下降,植物花粉接收和散播数量与质量受到制约,导致植物的繁殖能力降低[21-23];破碎化生境在一定程度上会导致植物传粉者的种类、多度和活动受限,种群花粉传播能力受到制约,加上由于斑块面积的缩小所造成的有效种群大小的降低,因此近交和近交衰退事件的风险随之增加,表现为植物的种子产量、种子大小以及种子质量下降,对繁殖成功产生了负面影响,使其繁殖能力削弱[24-26]。结实率下降意味着种群有性生殖能力的下降和繁殖体数量的减少,种子体积变小、质量变轻意味着种子内所储存的营养物质的减少,这势必会削弱种子耐受环境胁迫的能力和萌发性能。种子萌发是植物成功建植的前提,其行为在荒漠植物的种群维持和种群动态中具有关键作用,但种子萌发时期对外界环境的响应十分敏感,易受环境胁迫的影响[27-28]。本研究结果显示生境破碎对骆驼刺种子的萌发特性确实造成了显著影响,骆驼刺种子的萌发率随生境破碎化程度的加剧而呈显著下降的趋势,其种子萌发率与生境破碎程度成反比关系,即生境破碎化程度越高,则其种子的萌发率越低。这与安静等人的研究结果是一致的[29],这可能是由于种群近交衰退、种子变小、种子内部营养物质储存不足等多种因素造成的。Mavraganis和Eckert也曾指出当种群变小时,植物种子的萌发率会显著下降[30],这势必会对削弱种群的自我更新能力。

种子大小与种子质量的减小必然会导致幼苗存活率的降低和长势变弱,与群落中其他物种的相对竞争能力下降,营养生长变缓和繁殖生长受限,具体可能表现在开花数量、花粉数量、花粉活力、柱头可受性以及结实率的降低。本课题组在2018—2019年连续两年的野外调查过程中均发现Y1和Y6种群开花个体的数量以及结实率均显著低于其他种群,而没有足够种子开展累积萌发率的研究工作。

因此,在自然与人为双重干扰条件下,古尔班通古特沙漠南缘骆驼刺种群的生境破碎化现象导致了种内差异的增加,进而影响到了种群的生长发育、种群密度、繁殖成功以及种群的自我更新,甚至会导致生态适应性的降低和局域性灭绝风险的增加[3,31]。骆驼刺作为古尔班通古特沙漠防风固沙的优势物种之一,其种群的衰退将必然会影响荒漠植被的物种组成和群落的稳定性,威胁荒漠及周边绿洲生态系统的安全。因此,及时遏制其生境的进一步破碎与丧失,提高其种群的自我修复能力是非常必要的。