老张和小张的故事

郭洪平

传承,从来都是一辈人做给一辈人看,上辈人的习惯、品性,耳濡目染会印在下辈人的思想和行为轨迹里,想改都改不了。

湖北有个老河口,老河口有个检察院,检察院里有过一对亲父子。

父亲张克定,人称老张,生于1932年,20世纪50年代就进入检察院工作,前前后后在这里干了23年。

儿子张绍伟,人称小张,1961年出生,先当兵,后转业,2000年进入检察院工作,在这里一干也是21年。

在鄂西北这个荣获“全国文明单位”等多种荣誉的县级检察院,老张和小张的“知名度”不低,尤其是父子俩接续奋斗的检察故事常常为后人乐道。

老张:宁可不提拔也要干检察

说老张的故事,得先从老张的经历说起。

老张是本地人,出生后读书、工作、成家都没离开过老河口。老河口是春秋名将伍子胥的故里,也是汉代名相萧何的封地,还是北宋文豪欧阳修的治所,《黄河大合唱》词作者、诗人张光年(笔名光未然)出生于此并从这里走上了革命道路。生活在这块历史悠久、文化厚重的土地上,老张常感自豪。

18岁时,高中毕业的老张在当时的光化县(老河口市前称,1983年市县合并改为现名)粮食局参加了工作。

新中国成立初期,高中生是绝对的“宝贝疙瘩”,不亚于今天的大学生、研究生。工作才两三年,二十出头的老张很快就入了党提了干,任县粮食局财务股股长,深得领导信任。

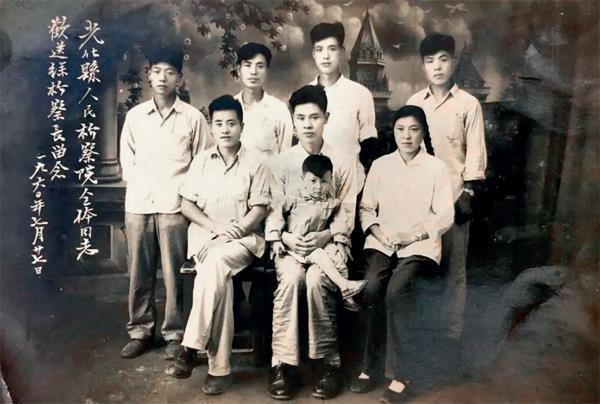

1960年7月, 张克定(后排左一)与湖北省老河口市(原光化县)检察院全体同志合影 。(来源:资料图片)

当财务股股长不到一年,老张又因表现优异外加高中学历和中共党员这些“硬件”条件突出,被组织选调到县委宣传部任文化干事,在全县厂矿企业、乡村街道巡回宣讲社会主义。

老张真正与检察结缘,是1956年秋天。这年11月,原光化县检察院初建,需要有党员资格和文化水平较高的人员加入。县委组织部从全县200多名干部中挑选了几名素质不错的干部进行考察,最终确定4名年轻干部到县检察院工作,老张就是其中之一。

解放初期,百废待兴。说是县检察院,加上检察长总共才5个人,办公条件异常简陋。5人合用3间漏雨的破屋,照明用的是煤油灯,下乡办案全靠两条腿,穷得连辆自行车都配不起。

就是这样的工作条件,他们干得也非常快乐。老张后来回忆起总是哈哈大笑:“当时都那样,连检察长都身兼数职,不分当官的还是当兵的。”

十年动乱期间,公检法机关被砸烂。检察院没有了,老张被迫辗转到县财政局、白莲公社(当时名称)、县工业局等单位上班。虽说每个岗位都洒下了他的汗水,但老张心心念念的,仍然是检察院,盼望着哪一天能重返检察岗位。

这一天他等到了。1978年党的十一届三中全会召开,举国拨乱反正,检察机关恢复重建。企盼已久的老张听说县检察院想要他回去,高兴得两三天没睡好觉。

为能回检察院工作,老张甚至谢绝了组织上提拔他担任县工业局领导的机会,坚定地选择了检察工作。

當时,原光化县分管工业的常副县长和县工业局领导都想留住他,明确告诉老张:“已经研究过了,你不走,这次就进局班子了。”但老张像着了魔似的,非要回检察院。僵持了几天,副县长也只能忍痛割爱,遂了他的心愿。

回到阔别已久的单位,老张浑身是劲。那时,老张身兼批捕、起诉两科科长职务,每天早出晚归,去现场、审材料、核证据,忙得不亦乐乎。

让老张真正出彩的,是1979年他公诉一起故意杀人案。由他担任检察机关首席公诉人对犯罪分子进行指控。这是当时社会条件下全县召开的首例万人公审大会。

2017年6月, 张绍伟(右一)与年轻同事在老河口市检察院档案室查看材料。(来源:资料图片)

被告人黄勤,十年动乱期间恶行无数,臭名昭著,此人不仅横行乡里,而且身负一起命案。公审这起长达十几年未决的重大案件,社会关注度极高。

公审那天,近万名党政干部和社会群众聚集在县城中山公园广场,翘首等待。面对广场黑压压的人群,担负国家公诉人角色的老张如何在彰显正义的舞台上展现检察人的风采,关系到拨乱反正后人们对国家和法律的信心。

公诉席上,老张不慌不忙,靠着前期的扎实准备和沉积多年的法律功底,他从容陈词,冷静应对,有理有节指控辩驳,始终掌控着公审现场主动权,广场上不时发出一阵阵掌声和欢呼声。最终,法院全部采纳了检察机关的指控意见,当场依法判处黄勤死刑,正义终究得到了伸张。

1983年,老河口行政区划调整,原光化县撤销,老张担任了合并后的老河口市检察院副检察长。之后,他又担任院党组副书记、副检察长,直到1992年光荣退休。

小张:从军从检一样出彩

说完老张,再说小张。小张张绍伟是老张最小的孩子,上面一个姐姐、两个哥哥,因为听话懂事,在家里最受宠爱。

最初,小张是一名军人,1979年参军后,在部队很快入党、考学提干,成为一名雷达专业干部。

翻开小张的履历,可以清晰地看到他在部队曾经有过的不俗表现,立功受奖材料上记载了他曾在恶劣气象条件下精准引导两架训练军机安全着陆的突出事迹。

1997年,一个夏夜。空军某训练基地。两架训练军机腾空而起。年轻的飞行员正在做夜航训练。负责导航的是A号雷达站站长兼工程师张绍伟。

开始时一切良好,空中能见度也在安全范围。两架训练军机像两只活泼的小鸟,在空中自由穿梭翻飞,尽情展示飞行技能。

午夜时分,气象条件突然变化,大片低空云层快速凝积到基地上空,黑压压的云层将机场整个遮住,两架即将落地的飞机完全看不清跑道,地面打开强光灯照射也无济于事。突发情况下,基地命令张绍伟紧急开启备用雷达,指挥飞机安全着陆。

张绍伟沉着冷静,一点点引导飞机穿云破雾,对准、下降、着陆,最终实现安全降落。为表彰他的贡献,部队给张绍伟荣记三等功一次,号召全体官兵向他學习……

不知不觉中,小张已经在部队服役21年了。俗话说,铁打的营盘流水的兵。军人总有面临进退去留的一天。2000年9月,小张转业到地方工作。一晃,他在老河口市检察院工作又是21个年头。

21年中,张绍伟干过行政、政工、调研、预防、反贪、纪检等多种工作,在各个岗位上经受锤炼。因业绩优秀,他多次受到老河口市、襄阳市检察机关表彰,被评为湖北省检察机关先进工作者,4次荣立三等功。他撰写的检察建议、案例分析,获得湖北省检察机关“十佳建议”奖、优秀案例分析奖等荣誉。他写的侦查办案文章,在国家级期刊上发表。

21年检察工作,小张最怀念的是其中10余年的职务犯罪查办工作,作为原反贪局教导员和办案组组长,他带领其中的一个办案组团结战斗打硬仗,每年办理的案件数量一直位居原反贪局4个办案组之首。

他主办的职务犯罪案件,大到“厅官”(他曾被抽调到省检察院办案),小至“村官”,每一起案件都办得扎扎实实、明明白白。

有一起受贿案的办理过程,张绍伟至今还记得2012年夏末,一封匿名举报某国有公司利用采购设备之机收受回扣的信件放在他的桌上。在众人看来,这是一个“无头线索”:举报人不详,收受回扣具体对象不详,设备材料采购名称不详,行贿人不详,行贿多少不详。可以说,案件应该有的基本要素,这封举报信都没有。如何查?难题摆在了张绍伟面前。

张绍伟带领办案组反复研判,从外围入手广泛收集该公司相关信息,经过秘密初查,获取了关键线索:银行两笔4万元的转账引起了办案人员的注意。于是,他们通过兄弟部门的配合,迅速获取了相关人郝梁的身份信息。然后,兵分三路等待目标出现。一路由张绍伟守候在郝梁楼下的出口处;另两路负责对目标车辆实施监控并进行接应。

当晚九点半,郝梁从居所走出,在确认无误后,张绍伟发出暗号,办案成员迅速围拢上来,堵住郝梁去路。随即,张绍伟亮出工作证,郝梁一看,没作任何争辩就跟办案成员上了车。

接下来的讯问印证了办案组最早的推测,郝梁就是行贿人。他为争取宽大,主动交代了他通过银行转账方式给付某公司负责人赵琥8万元回扣的事实。在获取关键证据后,办案组又快马加鞭,迅速展开对赵琥的讯问。

开始,赵琥以为办案人员在诈他,与检察官对话时还大谈清正廉洁,拒不交代任何问题。办案人员就试探性地抛出“郝梁”这个名字观察其反应。果然,赵琥听到“郝梁”名字时,顿时头上出汗,沉默许久,最后竹筒倒豆子一样作了交代。后来,检察院以受贿罪将该案起诉到法院,法院依法判处其有期徒刑5年6个月,赵琥也因自己的一时贪念付出了应有的代价。

这样的故事在张绍伟10多年的反贪生涯中还有很多,每当回忆起来,他多少都有点兴奋。或许,与权力徇私者斗智斗勇的办案场景,已牢牢地刻在他的记忆深处。

父子的“同”与“不同”

通过采访老张和小张的故事,记者深切感受到,两代检察人身上既有共性的地方,也有个性的地方。

共同的地方是,父子俩都要强,都是“工作狂”。张家姐弟和他们的后代都说,老爷子张克定上班那阵子满脑子装的全是工作。

20世纪50年代,检察院条件很差,最开始时总共5个人,过了两三年才增加了两个人。就这7个人,什么事都得他们干,加班熬夜,完全没有休息天。

出差下乡也是家常便饭,有时一走10天半个月不回家,孩子再见到父亲时都显得特别生分。

母亲对张绍伟说过,有一次父亲从乡下回来,进门后想抱抱十几天没见的女儿(当时两岁),女儿说什么都不让抱,使劲地躲闪,哇哇大哭。母亲看见了,鼻子一阵发酸,老张走的时间太长了。

张绍伟没当兵前,也觉得父亲很忙。有时吃饭吃到半截,有人敲门,他立刻放下饭碗跟人出去了。“小时候,常见他忙忙碌碌的,提审犯人,到法院开庭,有时候把材料拿回来写,熬到半夜。”

张绍伟成年后当兵尤其是进入检察院后,父亲的这个习惯又在他身上出现了。张绍伟爱人多次说张绍伟是个“工作狂”,连他自己都说,“我一工作就有劲,我喜欢工作。”

在反贪局时,办案组有时晚上要出去讯问嫌疑人,还要调账、蹲守,张绍伟的习惯是,事情不搞完不收兵。晚上9点10点吃晚饭是经常的事。“有时还是同事们提醒我,都9点多了,该吃饭了。经常遇到这种情况。”张绍伟笑着说,“一有工作我就比较亢奋,挺奇怪的。”

共同的地方还有,父子都很谨慎,都很低调。检察院的老人说,老张在这点上非常注意。他要求自己堂堂正正做人、干干净净做事,也要求家属和子女们都要这样。

20世纪80年代,老张办过一起经济案件,为某金融单位挽回经济损失20多万元。人家为表示感谢,借春节之机,委托老张的儿媳妇(在该单位上班)给老张带去500元现金。

那个年代,大多数人的月工资才七八十元,500元是个大数目,足可以好好改善一家人的生活。但老张坚决不要,还严厉斥责了儿子儿媳,让他们把钱全数退回。老张说,人不能贪,不是你的不能要,要了消化不了。

张绍伟说,这件事对他的影响很大。多少年了,他始终记着父亲的教诲,清廉自守,低调做人。他也教育自己唯一的女儿不与人攀比,做个简单、踏实的人最好。

两件小事可以反映张绍伟低调、实在的性格。一件是,记者采访时,开始几天他不太愿意,也不想出名。后来单位做工作后勉强同意了,他也一再表示,“我知道的我跟你说,不知道的我也不能编。”还说,“我这个人不喜欢夸大、虚假的东西”,并反复叮嘱,“千万不要拔高,有啥说啥。”怕不放心,还一再交代,“写完了一定让我们检察长看一看,帮我把把关。”

另一件是,记者想了解一下当年他父亲入党的具体时间,张绍伟怕记不准,专门去了一趟母亲家里,和母亲核对并找出当年记录,直到看见有关记载才放心把结果告诉记者。

传承,从来都是一辈人做给一辈人看,上辈人的习惯、品性,耳濡目染会印在下辈人的思想和行为轨迹里,想改都改不了。

当然,父子除了共同的地方,也有不同的地方,毕竟他们各自都是独立的个体。例如,性格、脾气不太一样。老张又严肃又风趣,平常爱和同事开个玩笑,他的周围总能听到欢声笑语。他在工作上比较严格,但总会讲个笑话调节一下气氛,工作劳累能缓解不少。

小张自认为这方面天赋不如父亲,他常说自己比较严谨、耿直,办事丁是丁卯是卯,太认真,用他自己的话说就是,“父亲是团结紧张,严肃活泼;而我是团结紧张,严肃不活泼。”

又如,兴趣、爱好不太一样。小张印象中,父亲一辈子就是上班、工作,靠一点微薄的工资养育他们姐弟4人,辛苦得像头老黄牛,从没发现他有什么兴趣爱好。

而小张认为自己比父亲那代人有进步。他也卖力工作,但业余时间也有自己的爱好。比如,他喜欢吹口琴、吹笛子,兴趣来了还能唱上一曲。偶尔有时间,也拉段二胡消解一下工作疲劳。或者,再画点素描,等等。他常说,健康的爱好对工作也是一种帮助,工作劳累时,转移一下兴趣有助于休息。

这辈子“最孝顺”的事

一转眼,小张也老了,早年同事眼中的小张,变成了现在年轻同事口中的老张。再过几个月,张绍伟就满60岁了,到了该退休的年龄了。

最近,他经常想起过去,尤其是在检察院工作的这20多年,像电影一样在脑子里过了一遍又一遍。闲暇时,他也会把自己心里的感动和感悟记下来投给家乡的媒体。

今年,适逢中国共产党成立100周年和人民检察制度创立90周年,张绍伟感慨很多,他写了一篇文章,题目是《子承父业守初心,接续奋斗铸检魂》。张绍伟在文中深情地回忆了当年他从部队转业进入检察机关的过程,字里行间表达了对父亲教诲的感激之情,表示自己今天能有机会接过父亲手中的棒,继续坚守在法律监督这块神圣的阵地上,与父亲当年执着的检察信念和谆谆教导密不可分。

回忆往往是温馨的。

1992年9月,年已60岁的老张即将从老河口市检察院党组副书记、副检察长的位置上退休。对于这个把一生最好时光贡献给检察事业的老人来说,他最大的愿望是孩子们有人能接他的“班”。

4个子女中,3个子女都已成家立业,他们有了稳定的工作,在各自的岗位上也小有成就,让他们再改行从事检察工作,显然不可能了。老张瞅来瞅去,只有当时还在部队的小儿子多少还有点希望。

从这时起,老张就开始了他的“心理渗透”,利用小张回家探亲、出差的机会,不断给他灌输检察院如何如何、检察官怎样怎样之类的思想。老张的潜台词是,小张能在部队干就在部队干,不能干将来回地方工作,一定要进检察院。

1999年5月,已经有20年军龄的小张面临去留进退的抉择。当时,部队进行精简整编,领导征求他的意见,问他是否愿意在部队退休。如果真能这样,也是好事,小张既不用担心后半辈子的生活保障,又能在退休后趁年轻再干点其他事情,两全其美。但小张想来想去,谢绝了领导的好意,坚持要回到地方工作。

听说儿子要转业,老张有点高兴,终于有人接“班”了。于是,他就趁热打铁,利用小张最后探亲的机会与儿子进行了一夜长谈。主题是,一定要想办法选择检察院,在新的岗位再立新功。

实际上,当时小张已经有了一个去处,妻子之前已给他联系好当地一家银行,收入待遇要比检察院这边好很多。这次回来,就是想把这事再办一办。

听说小张要去银行,老张批评了小张。说:人生,不是以能挣多少钱来衡量价值的,要看对社会的贡献大和小。“在老父亲脑子里,他就觉得检察院对社会的贡献要更大。”小张说。

一夜长谈,老张坚持要小张选择检察院,“不答应他还不行了”,张绍伟笑着告诉记者,当时,检察院有接收军转干部的名额,自己实际上也想进检察院,但爱人希望他去銀行,毕竟待遇要高点,一个小城市,都靠工资生活,能多点收入比什么不好。所以,最早在选择去银行还是去检察院上,小张有过犹豫。但经过长谈之后,小张最终下定决心去检察院。

1985年8月,张克定(前排左二)与老河口市检察院的同事在检察院里合影。

老河口市检察院在该市中山路的老办公区地址(2017年5月前,检察院在此处办公)。

这是张绍伟于1981年12月拍摄的军官照。张绍伟原是一名海军,后转为空军。(来源:资料图片)

张绍伟对记者说,选择进检察院,可能是我这辈子做的“最孝顺”的一件事了,老父亲那么希望自己的事业后继有人,我听从了他的意见,他最开心了。

2000年9月,39岁的原空军副团职干部张绍伟遵从父意,由政策安置转业进入父亲曾经生活、战斗过的老河口市检察院工作,圆了一个老检察人多年的心愿。

“回想自己在检察院工作的这21年,挺开心的,个人经受了很多锻炼,能力素质有很多提升,都是一辈子的财富,挺满意的。”张绍伟告诉记者,人生总不能十全十美,啥都让你占了也不可能。唯一让他有点小遗憾的地方是,由于个人原因,他始终没有进入员额,“这是我自己不足的一面,因为我没有法律专业资格”。

“进检察院时,检察机关已经取消了初任检察官考试,改为统一的司法考试。因为我没有本科文凭,所以一直没有参加司法考试。”张绍伟说,也是他自己忽视了,如果准备准备,先考个本科本凭,再参加司法考试,还是有希望的。“我也想通了,入不了员额,其他检察工作也得有人干,都一样。”

2020年年底,基层检察院不再设纪检组组长一职,院领导征求他的意见,想给他安排一个合适的岗位。张绍伟很通达,爽快地辞去了院党组成员、纪检组组长职务,“我们检察长说我高风亮节,其实真没有,我从班子中出来,责任就没那么大了。况且自己也快到点了,应当退出来,年轻优秀的同志非常多,希望他们尽快成长起来。”

今年,再过几个月,张绍伟就要退休了。记者问他,你想没想过接“班”的问题?张绍伟说,“这也是我的另一个遗憾。我就一个孩子,当初她没学法律,现在竞争这么激烈,要考检察院也不一定考得上。再说她已经有了工作,让她接班可能性不大了。姐姐哥哥的孩子,也没有从事检察工作的”。

“好在我们还有下下代。前几天我和88岁的老母亲还说,张家两代检察人,如果到我这代断了,觉得有点对不起老父亲,没能培养好老张家第三代传人。我二哥上小学二年级的孙女张晨溪正好在旁边,她说,你们放心,我好好学习,长大了一定当个检察官。”张绍伟说,“听了侄孙女的话,我有点感动,从情结上来说,我很希望张家后代有人能接班,接着书写检察人的故事。”(文中涉案人员均为化名)