宁夏干旱区滴灌条件下燕麦与毛苕子的混播方式

王 斌,李满有,李小云,曹立娟,沈笑天,兰 剑,董 秀,郜军荣

(1.宁夏大学农学院,宁夏银川 750021;2.兰州大学草地农业科技学院,甘肃兰州 730020;3.固原市原州区畜牧技术推广服务中心,宁夏固原 756000)

为缓解宁夏干旱区草原禁牧封育以来草畜不平衡的矛盾,建植栽培草地是缓解这一矛盾的重要途径。混播作为建植栽培草地的重要方式之一,其中豆科和禾本科牧草混播尤其受到重视[1]。豆科和禾本科牧草混播可依据其生物学和形态学特性,充分利用环境资源(养分、水分、光照和空间)来提高牧草产量[2]、营养价值[3]和群落稳定性[4],降低杂草发生率[5];也可以充分利用豆科牧草固氮作用来提高土壤肥力,改善土壤养分状况和牧草的氮素吸收[6-7]。虽然豆禾混播草地表现出众多优越性,但不同种类牧草在特定地区所表现的生态适应性和种间相容性存在较大差异,在生产实践中由于混播方式不当或受资源环境的限制,往往会出现牧草产量低、营养品质下降的现象[8]。

近年来,针对豆禾混播方式的研究,学者们重点关注了同行混播与间行混播[9-11],例如,王富强等[12]在西藏河谷区以箭筈豌豆(Vicia sativa)和黑麦(Secale cereale)为材料,开展同行、间行混播种植方式的研究,发现同行混播处理的产量总体优于间行混播处理。关正翾等[13]在对燕麦与箭筈豌豆不同混播方式的研究中,认为同行混播既能提高土壤肥力,还能收获产量较高和品质较优的牧草。朱亚琼等[14]为了阐明红豆草(Oxytropis viciaefolia)与无芒雀麦(Bromus inermis)混播草地高效生产机制,以混播方式作为地下根系竞争环境的影响因素,发现间行混播可使牧草产量和无芒雀麦的根系生物量增加。祁军等[15]选择鸭茅(Dactylis glomerata)、无芒雀麦、梯牧草(Phleum pratense)、红豆草和红三叶(Trifolium pratense)建植同行与间行豆禾混播草地,发现间行混播提高了草地生产性能和牧草品质,增加了种间相容性。总之,适宜的混播方式能有效发挥混播草地的优势和生产力。目前,针对燕麦与毛苕子的混播,主要集中在混播比例和混播密度对牧草营养品质[16-17]、牧草种间竞争关系[18-19]、牧草生态位[20-21]以及比根长分布格局[22-23]的影响研究,鲜见有燕麦与毛苕子混播方式的报道。因此,本研究通过分析宁夏干旱地区滴灌条件下燕麦与毛苕子同行、间行、交叉、条撒等混播方式对草地生产力、牧草品质和种间关系的影响,来探讨适合该区域自然条件和栽培条件的混播技术和高效生产模式。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验在宁夏大学草业科学专业教学科研基地(107°26′16″E,37°46′26″N,海拔1 460 m)进行。该基地位于宁夏盐池县花马池镇四墩子村,属典型大陆性季风气候,年均降水量289.5 mm,且65%集中在6月至9月,年均蒸发量2 132.5 mm;干雨季分明,雨热同季;年均气温7.7℃,1月平均气温−8℃,7 月平均气温24℃;年均无霜期164 d,年均大风日数21 d。土壤类型为黄绵土,pH 8.5,有机质含量53.45 g·kg−1,碱解氮含量29.75 mg·kg−1,速效钾含量63.21 mg·kg−1,速效磷含量21.24 mg·kg−1。

1.2 试验设计

试验材料为“梦龙”燕麦(Avena sativa)和普通毛苕子(Vicia villosa),均由北京百斯特草业有限公司提供。试验采用单因素随机区组设计,设6个处理,即燕麦与毛苕子同行混播(TH)、间行混播(JH)、交叉混播(JC)、条撒混播(TS)、燕麦单播(YD)和毛苕子单播(MD),小区面积15 m2(3 m×5 m),3次重复,共18个小区。小区间隔1 m,四周设1 m 保护行。2019年5月1日进行翻耕、耙耱、平整、开沟播种,燕麦、毛苕子理论播种量分别为120.00和57.00 kg·hm−2,行距30 cm,播深3~4 cm。

试验地采用地面滴灌,滴灌带间隔60 cm,滴头间隔30 cm。生长季灌水4次(5月2日、5月28日、6月17日和7月11日),每次灌水60 mm;拔节期施尿素(总氮≥ 46%) 150 kg·hm−2、磷酸二铵(P2O5≥ 46%)120 kg·hm−2,人工除草两次。

1.3 测定指标与方法

株高:随机在每个小区选取20株燕麦和20株毛苕子,测量并记录灌浆期燕麦和开花末期毛苕子的自然高度。

分蘖(枝)数:每个小区内随机选取9个0.6 m×0.6 m 的样方测定并记录禾本科牧草分蘖数和豆科牧草枝条数。

生物量:在毛苕子开花期采样,在各小区随机选取6个0.6 m×0.6 m 的样方刈割,留茬高度为5 cm,收获后将混播毛苕子、燕麦分开称量鲜草重量,于烘箱中105℃杀青30 min,65℃烘干至48 h后冷却,称量干重。

相对产量总和(relative yield total,RYT)可表明混播牧草之间的种间关系[24]:

式中:Ymn为种m 与种n 混播时种m 的产量;Ym为种m 单播时的产量;Ynm为种m 与种n 混播时种n 的产量;Yn为种n 单播时的产量。RYT> 1时表示两物种占有不同生态位,表现为共生;RYT<1时表示两物种为相互竞争关系;RYT= 1时表示两物种利用共同的资源。

1.4 营养成分测定

在燕麦灌浆期(毛苕子开花末期),从各小区随机取500 g 混合牧草样品,剪成4~5 cm 长,于烘箱中105℃下杀青30 min 左右,65℃烘干48 h 至恒重。将烘干牧草样粉碎,过0.45 mm 筛。根据《饲料分析及饲料质量检测技术》[25]测定粗灰分(crude ash,CA)、粗蛋白(crude protein,CP)、粗脂肪(ether extract, EE)、中性洗涤纤维(neutral detergent fiber, NDF)和酸性洗涤纤维(acid detergent fiber,ADF)含量。计算饲料相对饲喂价值(relative feed value,RFV),公式为RFV= (88.9−0.779×ADF)×(120/NDF)/1.29[26]。

1.5 统计分析

采用Excel 2013软件整理数据,利用SPSS Statistics 22.0软件进行方差分析,多重比较,用Origin 2018作图,并用SAS 9.4软件进行主成分分析(principal component analysis,PCA)。

2 结果分析

2.1 不同混播方式对牧草株高与分蘖(枝)数的影响

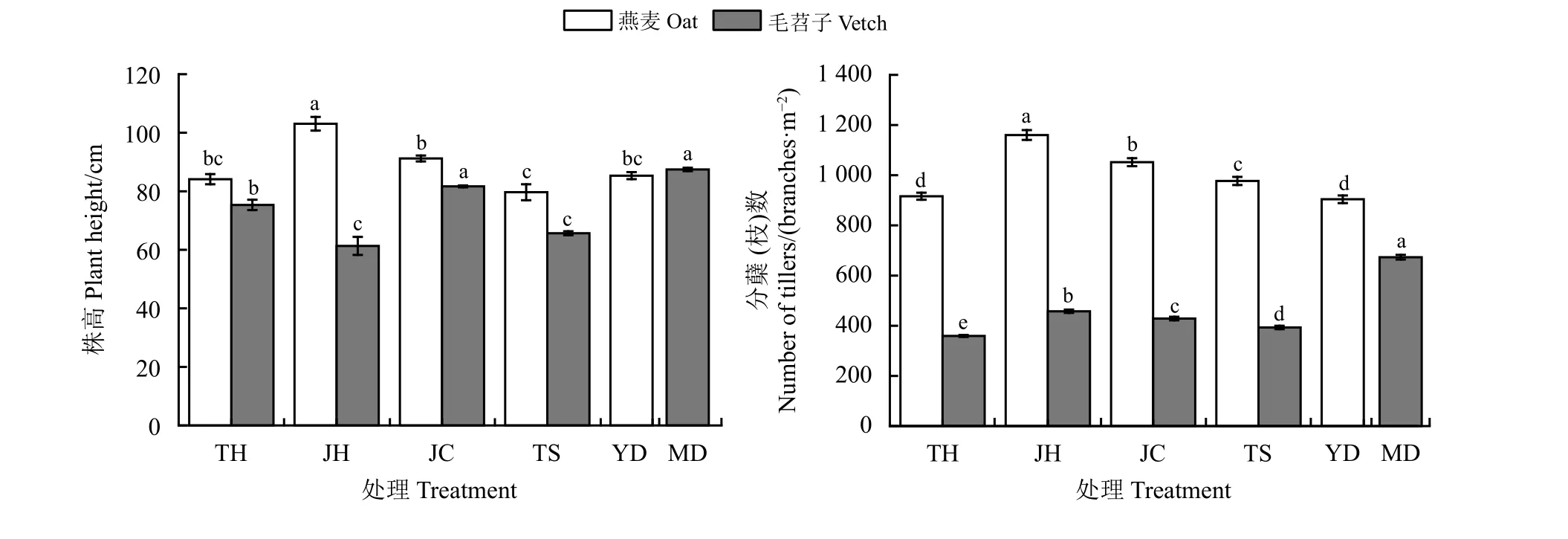

混播方式对燕麦和毛苕子株高有显著影响(P<0.05)(图1)。在条撒混播(TS)、同行混播(TH)和燕麦单播(YD)处理下,燕麦的株高均低于间行混播(JH)和交叉混播(JC),其中JH 处理下燕麦的株高最高,达到103.07 cm,比燕麦单播(YD)提高了20.79%;在毛苕 子单播(MD)处理下,毛苕子的株高最高,为87.45 cm,显著高于TH、JH 和TS(P<0.05)。混播方式对燕麦和毛苕子分蘖(枝)数有显著影响(P<0.05)。在JH处理下,燕麦的分蘖数最大,为1 160.78株·m−2,显著高于TH、JC、TS和YD(P<0.05);不同处理间的毛苕子分枝数均有显著差异(P<0.05),MD处理的毛苕子分枝数最大,为673.24株·m−2。

图1 不同混播方式牧草株高与分蘖(枝)数的比较Figure 1 Comparison of forageheight and density using different mixed sowing methods

2.2 不同混播方式处理的牧草种间关系

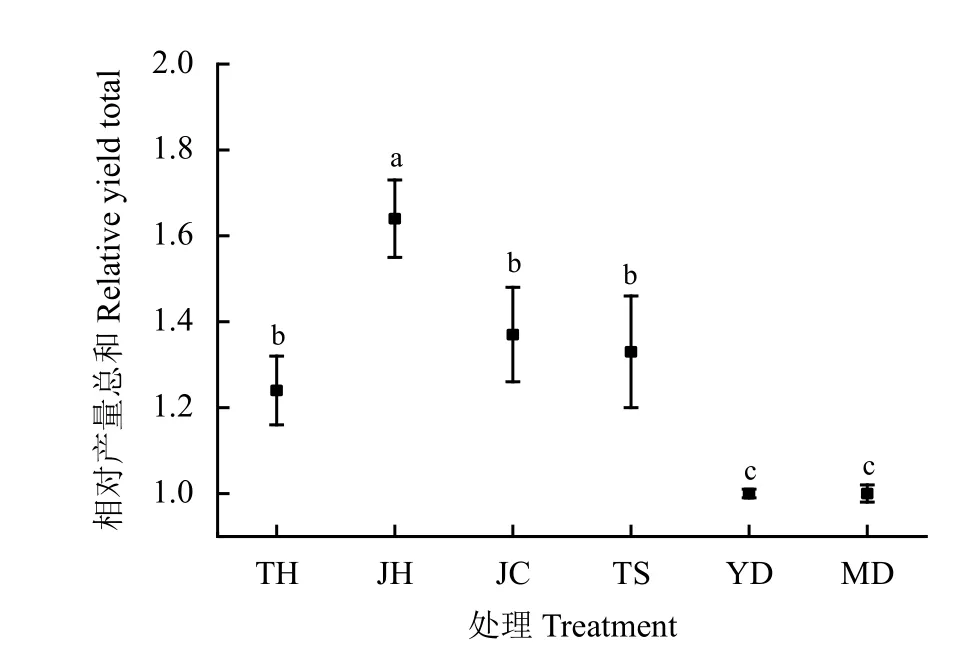

TH、JH、JC和TS处理相对产量总和(RYT)分别为1.24、1.64、1.37和1.33(图2),都大于1,且显著高于燕麦和毛苕子单播(P<0.05)。说明TH、JH、JC、TS种间具有一定生态位分化,有效发挥了燕麦和毛苕子对资源利用的种间互补效应。

图2 不同混播方式牧草种间关系的比较Figure 2 Comparison of the relationships between forage species using different mixed sowing methods

2.3 不同混播方式对牧草产量的影响

不同混播方式对燕麦和毛苕子牧草产量有显著影响(P<0.05)(表1)。在JH处理下燕麦的鲜草和干草产量均最高,分别为24 142.21和7 951.64 kg·hm−2,分 别 较YD提 高了21.79%和7.34%。在MD处理下毛苕子的鲜草和干草产量均显著高于其他处理,分别为27 516.55和7 546.67 kg·hm−2。在JH 处理下鲜草总产量和干草总产量均达到最高,分别为34 290.24和11 164.47 kg·hm−2。

表1 不同混播方式牧草产量的比较Table 1 Comparison of the forage yield obtained using different mixed sowing methods kg·hm−2

2.4 不同混播方式对牧草营养成分的影响

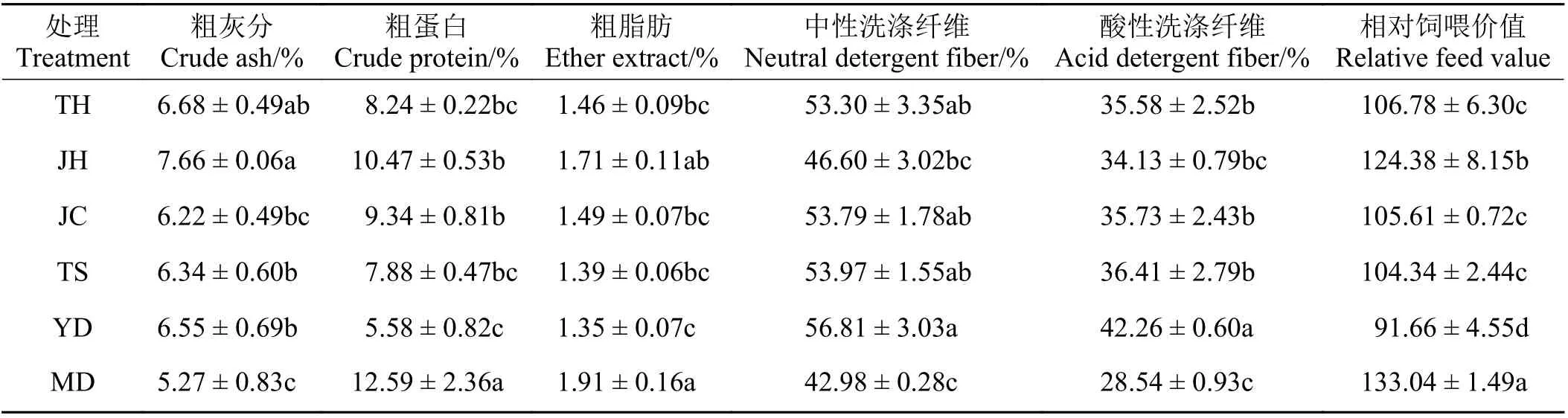

JH处理的粗灰分含量最高,除TH处理外,显著高于其他处理(P<0.05);TH、JC、TS和YD处理间粗灰分含量无显著差异(P>0.05)(表2)。燕麦与毛苕子各混播处理(JH 处理除外)的粗蛋白和粗脂肪含量都显著低于毛苕子单播的粗蛋白和粗脂肪含量(P<0.05),高于燕麦单播的粗蛋白和粗脂肪含量。TH、JC、TS处理的中性洗涤纤维和酸性洗涤纤维含量均显著高于毛苕子单播(P<0.05),低于燕麦单播;JH 处理的中性洗涤纤维和酸性洗涤纤维含量与毛苕子单播的中性洗涤纤维和酸性洗涤纤维含量无显著差异(P>0.05)。毛苕子单播的牧草相对饲喂价值最高,为133.04;JH 处理的牧草相对饲喂价值为124.38,显著高于TH、JC、TS和YD处理(P< 0.05)。

表2 不同混播方式牧草营养成分的比较Table 2 Comparison of the nutrient composition of forage obtained with different mixed sowing methods

2.5 不同混播方式牧草主要性状的PCA 分析

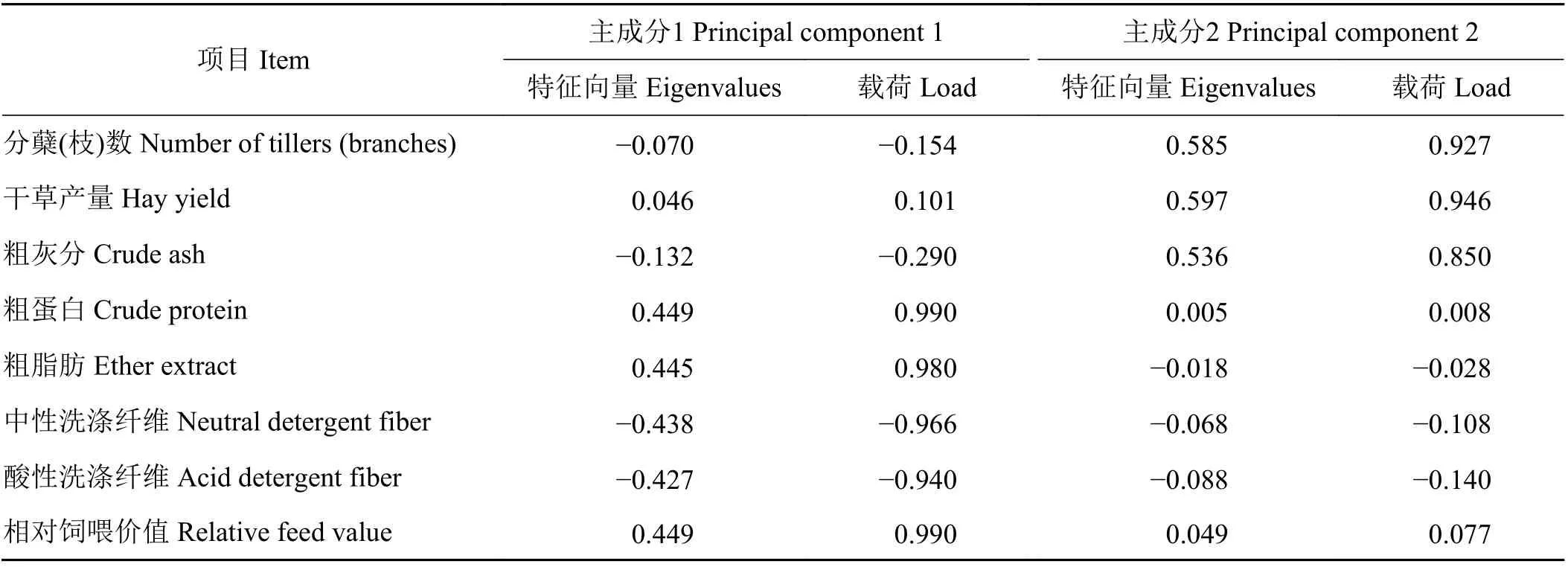

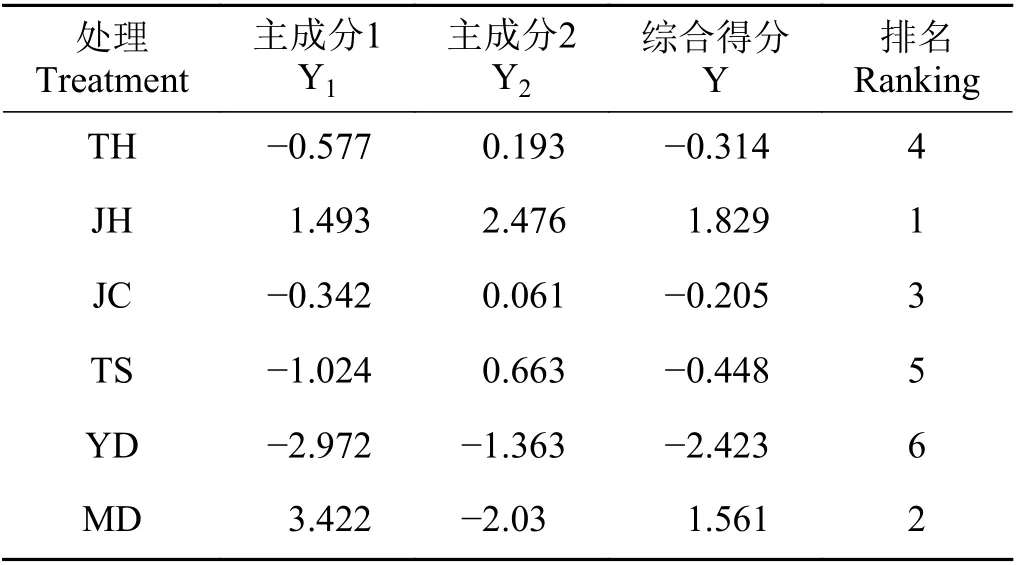

对不同混播处理进行PCA 综合评价时,不能只考虑某一个或几个指标的优劣,而应该科学、综合地评价其所有指标。因此,对分蘖(枝)数(X1)、干草产量(X2)、粗灰分含量(X3)、粗蛋白含量(X4)、粗脂肪含量(X5)、中性洗涤纤维含量(X6)、酸性洗涤纤维含量(X7)、相对饲喂价值(X8)进行PCA 分析,结果表明,遵循特征值大于1的原则(表3),可提取两个主成分,贡献率分别为60.682%和31.441%,二者解释了总体信息的92.123%。

表3 各主成分特征值和贡献率Table 3 The eigenvalues and proportional contribution of principal components

主成分对应的特征向量和载荷矩阵如表4所列,主成分1主要综合了粗蛋白含量(X4)、相对饲喂价值(X8)、粗脂肪含量(X5)、中性洗涤纤维含量(X6),其载荷值较大,权重系数分别为0.990、0.990、0.980和0.966,可称为营养因子。主成分2主要综合了干草产量(X2)、分蘖(枝)数(X1)其载荷值较大,权重系数分别为0.946和0.927,可称为产量因子。通过主成分1和主成分2的特征向量矩阵,得出各主成分综合得分线性方程,以各主成分对应的方差相对贡献率作为权重建立综合评价模型:

表4 主成分对应的特征向量和载荷矩阵Table 4 Theeigenvectorsand load matricesof the principal components

通过以上综合评价模型计算各处理得分并进行排名。主成分1和主成分2中,排名靠前的均是JH、MD、JC,它们的干草产量和粗蛋白含量较高,中性洗涤纤维含量较低。不同混播方式综合排名为JH >MD>JC> TH> TS> YD(表5)。

表5 不同混播方式综合排名Table 5 Comprehensive ranking of different mixed broadcasting methods

3 讨论

不同混播方式可以改变牧草的株丛密度、同种牧草之间的距离以及邻株的大小,同时,也限制了植株可利用的水、肥、气、热、光、空间等环境因子[27]。种内和种间竞争影响了燕麦与毛苕子的株高和密度。江舟等[28]在燕麦与金花菜(Medicago hispida)的混播方式研究中表明,间行混播的燕麦株高显著高于单播燕麦;陈恭等[29]在燕麦与箭筈豌豆的混播研究中发现,间行混播对燕麦的生长有促进作用,株高增长明显,但对箭筈豌豆的生长有抑制作用;苟蓉等[30]研究了燕麦与箭筈豌豆的混播方式,发现撒播的燕麦株高显著高于间播。本研究结果表明,间行混播方式下的燕麦株高显著高于单播及其他混播方式,这与江舟等[28]和陈恭等[29]的研究结果一致,与苟蓉等[30]的研究结果相反,造成这一现象的原因可能是豆禾混播的行距不同引起的。分蘖(枝)数是决定牧草产量的第一因子[31]。在本研究中4 种混播方式的分蘖(枝)数均高于单播,主要由于豆禾混播可增加禾草的根长和根表面积,促进了燕麦对氮素的吸收和毛苕子的根瘤固氮,提高了土壤养分转化效率,使得牧草分蘖/分枝出更多的枝条。

豆科与禾本科牧草混播可依据其生物学和形态学特性,高效地利用有限的环境资源,提高混播草地生产性能[32]。本研究表明,在燕麦与毛苕子的混播体系中,牧草高低相间,与燕麦和毛苕子单播的单一群体相比,混播改变了光在群体中的分配特点,促进了牧草对环境资源吸收[33];同时,豆禾混播牧草之间存在对水分、养分等的竞争,最终均通过牧草生产力等指标表现出来[34]。结合不同混播方式的牧草产量来看,间行混播处理的牧草产量总体优于其他混播方式,与前人研究结果相似[35]。这主要是因为在同行、交叉以及撒播混播时,燕麦与毛苕子生长在一起,增加了其叶片对光资源的竞争,尤其是燕麦抽穗后,其上部的叶片对下部的毛苕子叶片形成遮阴,造成了毛苕子的光合作用面积减小,导致植株单位面积产量下降;而间行混播模式下,有足够的空间供燕麦与毛苕子的叶片生长,毛苕子对光资源的竞争就没有其他方式混播那么激烈,故而植株单位面积产量提高。同时,毛苕子通过共生固氮作用所固定的氮元素可提供给相邻燕麦吸收利用[36],促进了燕麦的生长从而提高产量。但也有学者[12]研究表明,同行混播优于间行混播,这主要是由于在不同混播方式中牧草播种量又有不同的搭配比例。另外,不同地区的气候条件存在差异,建植混播相同牧草也会有不同的结果[37-38]。

豆禾混播相比于单播更能体现出利于增产的种间关系,与前人研究结果吻合[15,35]。本研究表明毛苕子在不同混播方式下处于竞争劣势,燕麦则处于竞争优势,这与豆禾混播体系中禾本科处于竞争优势的观点一致[39]。在本研究中,两种混播牧草相对产量总和均大于1,其中,间行混播最优,说明燕麦与毛苕子均具有明显的生态位分化,有效发挥了牧草对资源利用的种间互补效应。

豆禾混播比禾本科单播的牧草营养品质有一定程度的改善[40-41]。从本研究结果来看,毛苕子的粗蛋白、粗脂肪含量显著高于燕麦,中性洗涤纤维和酸性洗涤纤维含量低于燕麦,所以混合牧草的营养品质总体高于燕麦低于毛苕子。谢开云等[42]研究得出,混播草地的粗蛋白含量主要取决于豆科牧草的干物质产量。Javanmard 等[43]认为,豆禾牧草间行混播可提高氮素利用率,从而增加牧草的粗蛋白含量。本研究发现,间行混播草地牧草品质优于其他混播方式,主要是因为间行混播的毛苕子干物质产量显著高于其他混播方式,进而提高了牧草品质。也有学者[37,42]认为,在混播草地中,牧草营养价值的高低主要取决于建植混播草地的牧草种类及其所占的比例,然而本研究主要是研究不同混播方式对营养价值的影响,针对不同混播模式中燕麦与毛苕子的比例如何影响牧草的营养价值,还需要做进一步研究。

4 结论

燕麦与毛苕子4种混播方式提高了牧草产量,改善了牧草品质,增强了草地种间相容性。相比单播,混播牧草相对产量总和均大于1,表现出利于增产的种间关系。燕麦和毛苕子具有一定的生态位分化,有利于对环境资源的充分利用,其中间行混播尤为明显。此外,间行混播牧草产量最高,达11 164.47 kg·hm−2,牧草相对饲喂价值为124.38,仅低于毛苕子单播,显著高于燕麦单播以及同行、间行、交叉、条撒混播。通过对不同混播方式综合分析,燕麦与毛苕子间行混播草地生产性能和牧草品质最好,适宜在宁夏干旱地区滴灌条件下推广应用。