杨武寨构造带三种不同类型油层识别及评价

宋义民 王灿丹婷 姜 勇 孙红华 徐 婕 乔德民 郭素杰 刘 玥

(中国石油渤海钻探第二录井公司)

0 引 言

杨武寨构造带存在多油源且断层非常发育,纵向含油段长、油藏类型复杂,运用传统的解释方法对该区储集层流体性质进行评价符合率较低。本文针对上述问题开展系统研究,尝试从油源角度入手,应用岩石热解气相色谱技术划分原油类型,建立适应不同类型油气层的评价标准。这种淡化地层,注重油层类型的评价模式在实际应用中收到了很好的效果,解释符合率得到明显提升。

1 地质概况

杨武寨构造带地理位置在河北省饶阳县、武强县境内,位于冀中坳陷饶阳凹陷南部,属饶南地区的局部构造,是饶阳凹陷油气富集区之一。构造带内油藏主要受构造控制,南临孙虎断裂构造带,北临元昌楼构造带,东临武强断裂构造带,西以皇甫村断层为界,是饶阳凹陷内二级构造单元,勘探面积约300 km2。

杨武寨构造带自东向西可分为杨武寨东洼槽、中央背斜、西部单斜三部分。构造带断裂极其发育,断层期次多样、方向多变,构造严重破碎。区内发育三条边界断层,即献县断层、虎北断层及刘村东断层;发育三条NE走向的二级断层,即武强断层、皇甫村断层及大王庄东断层,这些断层对本区的构造发育及地层沉积起着主导作用,同时为油气运移提供有利通道。

杨武寨构造带是一复式油气聚集带,经过四十余年的勘探开发,发现了馆陶组、东三段、沙一下亚段、沙二段、沙三上亚段及沙三下亚段六套含油层系。杨武寨构造带紧邻杨武寨东洼槽和虎北洼槽两大生油洼槽,该区具有三套生油层,即Es1下(沙一下亚段)、Es2+3(沙二三段)、Es4+Ek(沙四段和孔店组)。其中Es1下、Es3为该区的主力生油层,最厚达2 100 m,有效烃源岩分布面积广、厚度大,有机质丰度高,母质类型好,且已经成熟。杨武寨构造带储集层发育,且位于油气运移指向区,整体资源背景好。

2 杨武寨构造带油气层解释难点

杨武寨构造带具有Es1下、Es3两套主力烃源岩,其中Es1下以油页岩、泥岩和白云岩等“特殊岩性”为烃源岩,Es3以暗色泥岩为烃源岩。

本文采用秦建中等[1]提出的我国海相泥质烃源岩有机质丰度评价标准(表1),对杨武寨地区两套烃源岩进行有机质丰度评价。Es1下有机碳平均值为0.92%,范围0.04%~2.0%;氯仿沥青“A”平均值为0.104 8%,范围0.046 4%~0.162 5%;总烃平均值为0.040 1%,范围0.013 3%~0.074 5%;生烃潜量平均值为3.18 kg/t,范围0.30~10.29 kg/t。根据有机质丰度划分标准,Es1下为一套中等-好的烃源岩。Es3有机质丰度高于Es1下,有机碳平均值为1.05%,范围0.05%~8.48%;氯仿沥青“A”平均值为0.124 2%,范围0.007 1%~0.686 3%;总烃平均值为0.051 4%,范围0.003 1%~0.277 5%;生烃潜量平均值为2.84 kg/t,范围0.01~26.46 kg/t。根据有机质丰度划分标准,Es3暗色泥岩为一套好烃源岩。

两套烃源岩有机质丰度级别均较高,但由于其生油母质类型、埋藏深度不同,所生成的原油物理性质差别较大;该区发育的断层,对原油的运移提供了舒畅的通道,造成在纵向上含油段长且不同类型原油交叉成藏,甚至出现混源油藏,这给油气层评价工作带来了较大困难。油气层评价标准一般以层位或井深为单元建立,这种评价方法对单一油源形成的不同性质的流体效果显著,但对于多油源地区则不适用,笔者曾尝试应用三角形图板和皮克斯勒图板进行标定,发现油层、水层点线叠置、交叉现象严重,油水分异效果很差。2018年以前对该区的井进行评价时采用的仍然是传统方法,解释符合率一直不高,徘徊在65%~70%之间,不能满足生产需求,故迫切需要建立杨武寨构造带复杂成藏条件下的油气层解释评价标准。

表1 我国海相泥质烃源岩有机质丰度评价标准[1]

笔者应用岩石热解气相色谱技术,对杨武寨地区原油类型进行了划分,淡化地层而从油源角度入手,建立不同类型油层解释标准,这种全新的评价模式在实际应用中取得了良好的效果。

3 三种类型原油识别

岩石热解气相色谱在油气水识别方面发挥着重要作用,且该技术的应用已相对成熟。热解气相色谱仪将储集岩样品加热到一定的温度,使其所含烃类蒸发,样品中的烃类物质汽化后被载气带入色谱柱中运行;由于样品中不同组分在色谱柱中的气相、固相间的分配系数不同,各组分将在其中的两相间反复进行多次的分配;由于固相对各组分的吸附能力不同,各组分在色谱柱中的运行速度就不同,经过一定的柱长后便彼此分离,顺序离开色谱柱进入FID(氢火焰离子化检测器)进行检测,将FID检测到的相应电信号输入微机处理,可得到所检测的烃类物质的组成谱图及相关数据,据此可进行油气水层评价[2]。

岩石热解气相色谱资料中的Pr(姥姣烷)、Ph(植烷)等生物标志化合物作为重要参数被广泛使用。生物标志化合物是指原油和沉积有机质中源于生物体,具有特征稳定的碳骨架,在成岩和深成热解作用过程中没有或很少发生变化,而基本保持能被识别和追踪其原始先质的碳骨架的化合物[3]。其中以Pr和Ph为代表的类异戊二烯烷烃是光合生物中叶绿素的植醇侧链的成岩产物[4]。植醇在还原条件下脱水成植烯,加氢还原形成植烷;在氧化环境下则先形成植烷酸,进而脱羧基形成姥姣烷。饶阳凹陷沙一段沉积早期的浅湖-较深湖水呈咸化-半咸化强还原环境,造成岩石热解气相色谱谱峰中Ph很高;而沙三段沉积期为正常淡水湖相沉积,属于相对弱还原环境,岩石热解气相色谱谱峰中Ph较低[5]。由于姥姣烷和植烷的结构稳定性较强,同时含量相对较高,成为最常用的标志化合物。在常规色谱条件下,nC17和nC18分别在姥姣烷和植烷之前毗邻出峰,特征性极强[6]。

3.1 杨武寨地区原油类型划分及识别

Pr、Ph与生油母质关系密切,并且不易遭受水洗、生物降解等破坏,故常用于油源追踪,Ph、nC18成对出现,也常将Ph/nC18作为油源判别参数。杨武寨地区原油类型较为复杂,中质油、中质偏重油和重质油均普遍存在,它们与岩石热解气相色谱资料中的Ph/nC18、Pr/Ph参数有很好的对应关系。

为找出Pr、Ph与储集层之间的对应关系,更好地识别不同类型油层,收集了杨武寨地区35口试油井录井资料,将其岩石热解气相色谱资料与试油结果及原油密度进行比对,统计并归类(表2)。

从表2中可以明确地看出,Pr/Ph、Ph/nC18与原油类型存在较强的相关性,其中Ph/nC18表现尤其突出。因此,以岩石热解气相色谱资料为依据,将杨武寨地区原油划分为低植烷型、植烷优势型和高植烷型三种。当Ph/nC18小于1.00,Pr/Ph大于0.50时,划分为低植烷型原油;当Ph/nC18在1.00~3.00之间,Pr/Ph在0.30~0.50之间时,划分为植烷优势型原油;当Ph/nC18大于3.00,且Pr/Ph小于0.50时,划分为高植烷型原油。具体划分标准见表3。

依据敏感因子Ph/nC18、Pr/Ph构建油层类型识别图板(图1)。Ph/nC18与Pr/Ph之间具有极强的负相关性,Pr/Ph随着Ph/nC18的升高而降低。

3.2 杨武寨地区原油类型特征及分布

从岩石热解气相色谱谱图中可以清晰看出,低植烷型、植烷优势型和高植烷型原油具有各自不同的谱图形态特征(图2)。Connan[6]指出,Pr/Ph随成熟度的增加而增加,Ph/nC18则随成熟度增加而降低。该地区Pr/Ph、Ph/nC18变化规律与此完全一致。

低植烷型原油谱图中,其色谱烷烃峰型饱满,烷烃峰齐全,基线平直,一般呈单峰型,碳数分布较宽,主峰碳较为模糊,在C21-C23之间,奇偶碳优势不明显,表征该类原油母质的藻类、浮游生物等水生生物输入和较高的热演化程度[7],植烷优势不明显。植烷优势型原油的谱图较低植烷型谱图欠饱满,烷烃峰齐全,基线略有隆起,以单峰型为主,碳数分布较宽,主峰碳一般为C22,并往往伴随着Ph对Pr的优势。高植烷型原油谱图中Pr与Ph占主导地位,谱图欠饱满,烷烃峰齐全,基线尾部隆起明显,碳数分布较宽,Ph峰异常突起,热演化程度较低,成熟度亦相对较低。

从表2可以看出,低植烷型油层主要集中在Es3段,埋藏相对较深,成熟度较高,油质较好,以Es3段暗色泥岩油源为主;高植烷型油层主要集中在Es1段,埋藏相对较浅,地温梯度低,成熟度较低,油质较差,以Es1下“特殊岩性”为油源。植烷优势型油层主要分布在Es2、Es1段,处于两种油源运移的交界处,其成熟度与油质均处于相对中等水平。

表2 杨武寨地区原油性质统计

从各类油层的区域分布情况来看,低植烷型和植烷优势型油层多分布在杨武寨构造西部,埋藏相对较深,成熟度较高,油质较好,以中质油、中质偏重油为主;高植烷型油层多分布在杨武寨构造的边部,埋藏较浅,成熟度较低,油质较差,几乎均为重质油。

表3 杨武寨地区原油类型划分标准

图1 油层类型识别图板

图2 杨武寨构造带三种类型原油岩石热解气相色谱谱图

4 三种类型油水层评价标准建立

杨武寨构造带在勘探开发前期,录井油气层解释人员由于没有充分重视两种不同油源储集层在气测参数、热解色谱参数特征上的差异性,采用传统的解释评价方法和图板进行解释评价,在一定程度上影响了解释符合率。在油层类型有效区分的情况下,根据试油结果总结了低植烷型、植烷优势型、高植烷型油层的气测全烃、C1相对百分含量、C3/C2、岩石热解地化TPI、气相色谱图谱形态等资料响应特征,分类整合,分别建立油气水解释标准和评价图板。

4.1 低植烷型油水层评价标准建立

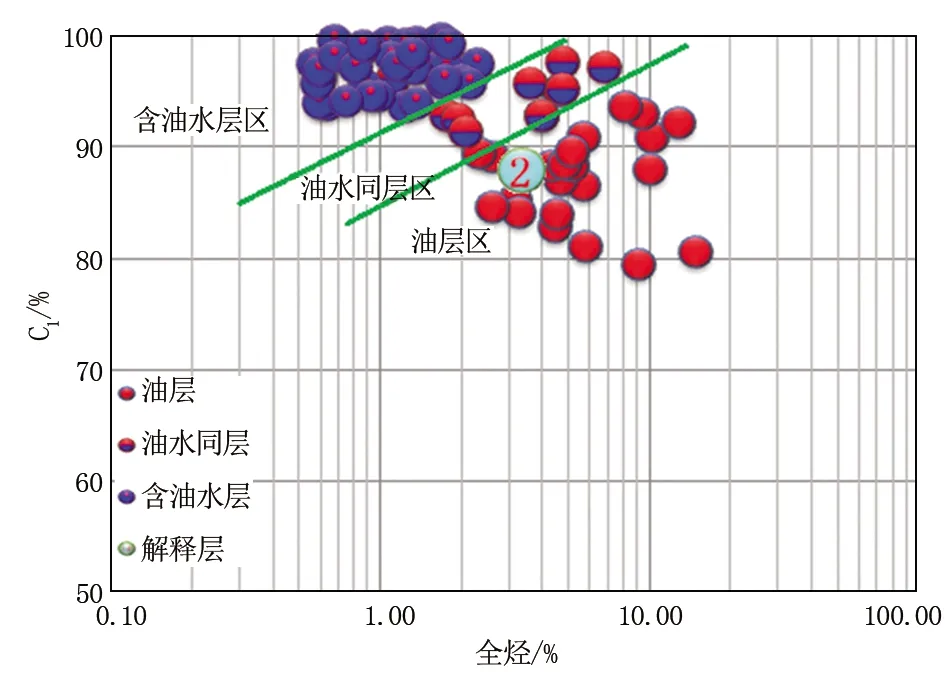

为使评价标准和解释图板更具客观性、准确性,收集了15口井共计98层的低植烷型录井资料,建立低植烷型油水层录井评价标准(表4)。根据气测全烃、C1相对百分含量构建单对数坐标系统,横坐标为全烃显示值,纵坐标为C1相对百分含量,建立低植烷型油水层解释图板(图3)。

表4 低植烷型油水层录井评价标准

图3 低植烷型油水层解释图板

低植烷型油水层油质好,录井油气显示活跃,从图板和各项资料响应特征来看,规律性很强。

4.2 植烷优势型油水层评价标准建立

在研究区共收集了17口井共计73层的植烷优势型录井资料,建立植烷优势型油水层录井评价标准(表5)。

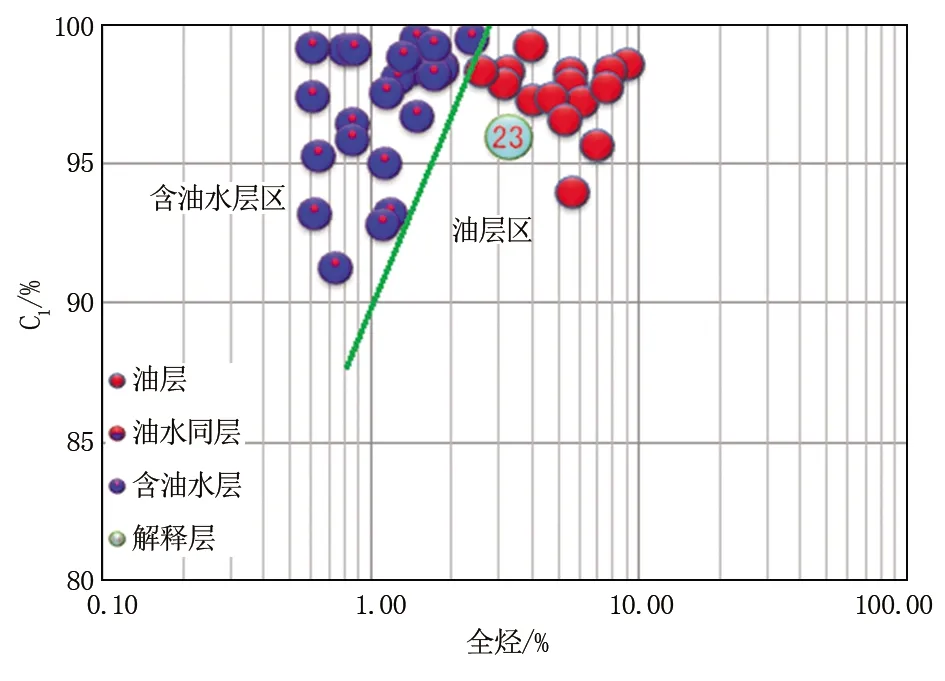

根据气测全烃、C1相对百分含量构建单对数坐标系统,横坐标为全烃显示值,纵坐标为C1相对百分含量,建立植烷优势型油水层解释图板(图4)。

植烷优势型油水层油质中质、中质偏重,录井油气显示较活跃,规律性也较好。

表5 植烷优势型油水层录井评价标准

图4 植烷优势型油水层解释图板

4.3 高植烷型油水层评价标准建立

收集了10口井共计42层的高植烷型录井资料,建立高植烷型油水层录井评价标准(表6)。根据气测全烃、C1相对百分含量构建单对数坐标系统,横坐标为全烃显示值,纵坐标为C1相对百分含量,建立高植烷型油水层解释图板(图5)。

高植烷型油水层油质偏重,多为重质油,从图板和各项资料响应特征来看,没有低植烷型和植烷优势型规律性好。针对高植烷型油层二维平面图板识别效果略差问题,笔者开发出含油指数、物性指数和原油品质指数模型构建三维立体图板,图板显示油水在空间上具有很好的分异性。

表6 高植烷型油水层录井评价标准

图5 高植烷型油水层解释图板

5 应用效果

本文成果自2018年开始已在15口探井、开发井中实际应用,通过对12口井32个试油层进行统计,录井解释符合率达到81.25%,取得了显著效果。

5.1 Q 19-42X井

Q 19-42X井是部署在冀中坳陷饶阳凹陷杨武寨构造带Q 19断块上的一口开发井,录井在Es3见到较好油气显示(图6)。录井解释33-35号层表现突出,岩性为浅灰色油迹、油斑细砂岩,井壁取心6颗均为油浸显示,全烃曲线峰型较为饱满,全烃显示值最高为7.8%,烃组分齐全,C1为71%~75%。

图6 Q 19-42X井综合录井图

从热解色谱资料来看,录井解释33-35号层,井壁取心岩石热解气相色谱谱图峰型均饱满且烷烃峰齐全(图2a为Q 19-42X井3 682.0 m井壁取心气相色谱谱图),Ph/nC18为0.165~0.182、Pr/Ph为1.219~1.805,为典型低植烷型特征。其中录井解释34号层在低植烷型解释图板中投点落于油层区域(图3)。综合评价34号层为油层。经对井段3 680~3 683.8 m进行试油(录井34号层),采用抽汲工艺,产油12.1 t/d,原油密度0.858 7 g/cm3,粘度12 mPa·s。录井解释与试油结果吻合。

5.2 Q 164X井

Q 164X井是部署在冀中坳陷饶阳凹陷杨武寨构造带Q 163X井北断块上的一口预探井,主要钻探目的是预探Q 163X井断块圈闭Es1含油气情况,兼探Ed含油气情况。录井在Es1上见到较好油气显示(图7)。录井解释2号层显示较好,岩性为浅灰色荧光细砂岩,井壁取心2颗均为油斑显示,全烃曲线峰型较为饱满,全烃显示值为3.2%,烃组分齐全,其中C1为88.62%。

井壁取心岩石热解气相色谱谱图峰型较为饱满且烷烃峰齐全(图2b为Q 164X井2 490.0 m井壁取心气相色谱谱图),Ph/nC18为1.12,Pr/Ph为0.53,呈植烷优势型特征。在植烷优势型解释图板中投点落于油层区域(图4)。综合评价2号层为油层。经对井段2 468.2~2 490.4 m进行试油(录井1号、2号层),采用射流泵排液工艺,产油45.74 t/d,原油密度0.868 9 g/cm3,粘度14.03 mPa·s。录井解释与试油结果相符。

图7 Q 164X井综合录井图

5.3 Q 166X井

Q 166X井是部署在冀中坳陷饶阳凹陷杨武寨构造带西断阶Q 161X东构造岩性圈闭上的一口预探井,主要钻探目的是预探Q 161X东圈闭Es1、Es2含油气情况。录井在Es2下见到较好油气显示(图8)。录井解释23号层显示较好,岩性为浅灰色油迹细砂岩,井壁取心2颗均为油浸显示,全烃曲线峰型较为饱满,全烃显示值为3.3%,烃组分较为齐全,C1为95.75%。

井壁取心岩石热解气相色谱烷烃峰齐全,谱图峰型不饱满且基线尾部隆起(图2c为Q 166X井3 516.0 m井壁取心气相色谱谱图),Ph/nC18为6.56,Pr/Ph为0.29,为典型高植烷型特征。在高植烷型解释图板中投点落于油层区域(图5),录井综合评价23号层为油层。对井段3 514.8~3 521.6 m进行试油(23号层),采用射流泵排液工艺,产油13.56 t/d,原油密度0.916 7 g/cm3,粘度170.2 mPa·s。录井解释与试油结果相吻合。

图8 Q 166X井综合录井图

6 结 论

(1)在单一油源地区采用传统解释评价方法具有理想的效果,但在多油源地区则效果较差,故在多油源地区淡化地层,从油源角度入手的评价模式是一种新的尝试。这种尝试在冀中坳陷饶阳凹陷杨武寨构造带应用取得理想效果,解释评价符合率达到了81.25%。具有类似情况的探区可借鉴此解释方法。

(2)依靠岩石热解气相色谱技术,将杨武寨构造带原油划分为低植烷型、植烷优势型和高植烷型三种类型。低植烷型油源来自Es3暗色泥岩,高植烷型油源来自Es1下“特殊岩性”,这已是共识;对植烷优势型油源尚存争议,有人认为是混源型,即Es1下、Es3烃源岩生成的原油在运移过程中相遇而成,但这种概率不会太高,而通过数据统计得知,植烷优势型约占30%,故混源之说似乎欠妥。笔者更倾向于来自深层Es1下“特殊岩性”,如虎北洼槽埋藏深,Es1下“特殊岩性”成熟度较高,油质好,不同于边部浅层同层位生成的油。同属饶阳凹陷二级构造单元的肃宁、大王庄地区因靠近凹陷主体,Es1下埋藏深,其原油谱图特征及录井响应特征与植烷优势型非常相似,由此可以佐证植烷优势型原油来自深层Es1下“特殊岩性”的可能性较大。

(3)分油源对油气层进行评价不仅可以有效提高解释符合率,还对勘探开发具有一定的指导意义。通过原油类型信息,可追踪油源、油气运移方向,提高勘探成功率和开发效益。