隆回县农作物对As,Cd,Cr,Hg,Pb和Se元素的富集特征

尹战银 林治家 王珍英

摘 要 通过1:50000土地质量地球化学调查,获得了湖南省隆回县7种157组农产品—根系土对照样的As,Cd,Cr,Hg,Pb和Se等元素的高精度分析数据,发现隆回县的水稻和红薯基本上属于绿色富硒农产品。研究了不同农产品对不同元素的富集能力,发现各种农作物对Cd和Se元素的富集吸收能力最强。进一步通过对Cd和Se元素的来源研究,发现了Cd元素和Se元素具有高度的相关性,并且其分布特征与特定的地质背景密切相关。本项研究工作的发现将为类似地区土地质量评价、富硒农产品调查和农业种植结构调整等提供有益的参考。

关键词 隆回;土地质量;黑色岩系;富硒土壤

中图分类号:P63 文献标识码:A

Enrichment Characteristics of As , Cd , Cr , Hg , Pb and Se in Crops , Longhui County

Yin Zhanyin1, Lin Zhijia2, Wang Zhenying2

(1. Coal Geological Engineering Investigation Co., Ltd of Hunan Province, Changsha Hunan 410014;

2. Hunan Institute of Geological Survey, Changsha Hunan 410016)

Abstract: Through 1:50000 geochemical survey of land quality, high-precision analysis data of As, Cd, Cr, Hg, Pb and Se of 157 groups of agricultural-root soil in Longhui County of Hunan Province were obtained. Its found that rice and sweet potato in Longhui County are green selenium rich agricultural products. All kind of crops have the strongest ability to absorb Cd and Se. Through further study on the sources of Cd and Se, it is found that Cd and Se are highly correlated, and their distribution characteristics are closely related to specific geological background. The findings of this study will provide useful reference for land quality evaluation, investigation of selenium-rich agricultural products and adjustment of agricultural planting structure in similar areas.

Keywords: Longhui; land quality; black rock series; selenium-rich soils

引言

农作物的生长主要依赖于水土条件,而水土条件受气候、地形地貌、耕作方式等多种因素影响。但是,最根本性的影响则来自于成土母质,也就是农业地质背景。

我国的农业地质背景研究在20世纪90年代前后比较热门,发表了不少的论文和专著。进入21世纪,随着全国多目标地球化学调查和土地质量调查工程的实施,開始更多地关注特殊地质背景与生态安全和农产品安全及特色农业发展的关系研究[1-2]。湖南省在老一辈农业地质学家童潜明教授的带领下,做了大量的研究,在名优特农产品的农业地质环境和农用岩矿资源研究等方面获得了广泛的成果[3-5]。

本研究所用土壤和农作物样品数据均来自2015—2017年实施的湖南省土地质量调查示范工程——隆回县土地质量调查项目获得的隆回县大量主粮作物与名优特农产品调查结果。调查发现,隆回农产品中的有益元素Se和有害重金属元素As、Cr、Cd、Hg、Pb与成土母质背景密切相关,在高背景含量地层的残坡积物地区尤为显著。通过农产品—根系土对照样的评价,以及根系土中各元素含量及作物富集系数(本文中富集系数指农产品中的元素含量与土壤中相应元素含量之比,下同)的综合研究,探讨了相关元素从土壤到农产品的迁移转化和富集特征。本项研究工作的发现将为类似地区土地质量评价、富硒农产品调查、农业种植结构调整等提供有益的参考。

1 研究区概况

隆回县位于湖南省中部稍偏西南,坐标东经110°38′~110°15′,北纬27°00′~27°40′,总面积2867.69 km2。地处涟邵盆地西缘向雪峰中段过渡地带,以大东山、九龙山南麓为界,将全县自然分为南、北两部分。北部属雪峰山地,地貌类型以山地类型为主,山势高峻,气候特征垂直差异大;山地之间夹有较大的剪刀形盆地。南部地势较低,地貌以丘陵为主,岗地、丘陵呈垅状相间,岩溶地貌发育。

隆回县在地质构造上位于扬子陆块的雪峰构造带与桂湘早古生代陆缘沉降带结合部(图1,据湖南省地质志[6]修改)。县内地层发育较全,自上元古界至新生界第四系都有出露。前泥盆系地层主要出露在西部偏北白马山,少数出露在东部,以板溪群、震旦系、寒武系为主,其次为奥陶系、志留系,岩性主要为板岩、浅变质岩。泥盆系和石炭系分布在南部,二叠系及三叠系出露面积少,分布于东南部,岩性以碳酸盐岩为主夹少量碎屑岩及煤层。侏罗系、白垩系境内出露小。第四系冲积物多零星分布于河流两岸,岩性上部为砂质黏土,下部为砂砾层、粗砂层;第四系残坡积物主要是分布于中部以南的广大地区,岩性为棕红色网纹状黏土和西北部地区的黄褐色含砂亚黏土。北部地区主要为白马山岩体和望云山岩体,时代有加里东期、印支期、燕山早期,以加里东期分布最广,其次为燕山早期,主要为中酸性侵入体。

2 样品采集与测试

2.1 样品采集加工

农作物样品采集水稻籽实、玉米籽实和蔬菜可食部分。共采集了水稻、玉米、油菜、黄豆、红薯、柿子和辣椒等7种产品。水稻、黄豆、油菜样品以1 m×1 m的样方采集新鲜籽实5000g,玉米在每个样点选取代表性植株10~10株,红薯和辣椒样品采集15个以上,多个植株混成一个样本。柿子在柿子树的东南西北四个方向、高低层次各采集3个,混合成一个样品。在采集农作物样品的对应样点采集了根系土样,根系土样在作物样品采集的地块里多点采集表层0—20 cm土壤柱,其中柿子采集表层0—40 cm土壤柱。

水稻烘干、脱粒成符合《大米》(GB/T 1354-2018)质量要求,再用四分法缩分。玉米烘干、脱粒成符合《玉米》(GB 1353—2018)质量要求,再用四分法缩分。黄豆晒干、脱壳成符合《大豆》(GB 1352—2009)质量要求,再用四分法缩分。油菜籽晒干、脱壳成符合《油菜籽》(GB/T 11762—2006)质量要求,再用四分法缩分。红薯、柿子先用清水将样品洗净晾至无水后,垂直放置,中间部分横切,然后上下两部分分别进行对角线切割,除去非可食部分,取所需量的样品。辣椒样品采用随机取样法缩分,先用清水将样品洗净晾至无水后,将整株植株粗切后混合均匀,随机取所需量的样品。

2.2 测试方法

样品初加工后,大米、玉米粒、黄豆直接磨碎,再用玛瑙研钵进行研磨,使样品全部通过40~60目尼龙塑料筛,混合均匀成待测试样。辣椒、红薯、柿子等新鲜样品直接用组织捣碎机捣碎,混合均匀成待测试样。油菜籽直接磨碎,再用玛瑙研钵进行研磨,混匀取样待测。

农作物样品测试了6项元素指标,其中Cr、Pb和Cd采用ICP-MS方法测试,As、Hg和Se采用AFS方法测试。

根系土样品土壤样品测试了12项元素指标,其中Cr、Cd、Cu、Mo、Mn、Ni、Pb、V和Zn等元素采用ICP-MS方法测试,As、Se和Hg元素采用AFS方法测试。

以上测试均在湖南省地质测试研究院完成。

3 结果与讨论

3.1 农产品安全总体评价

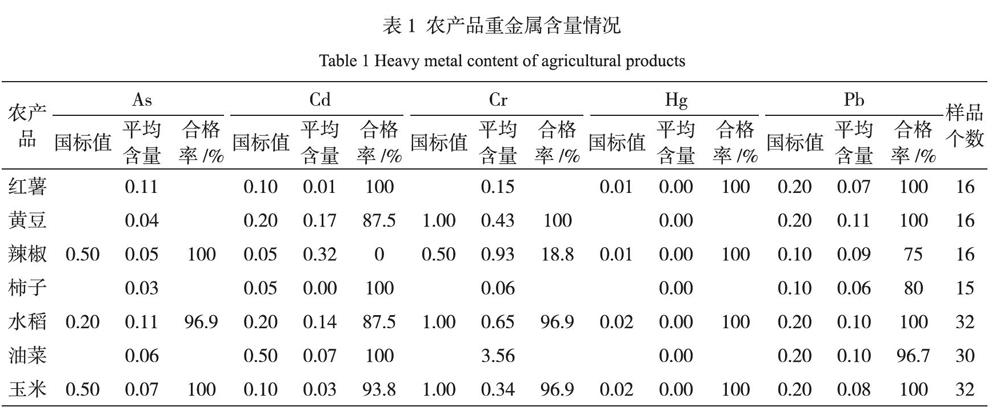

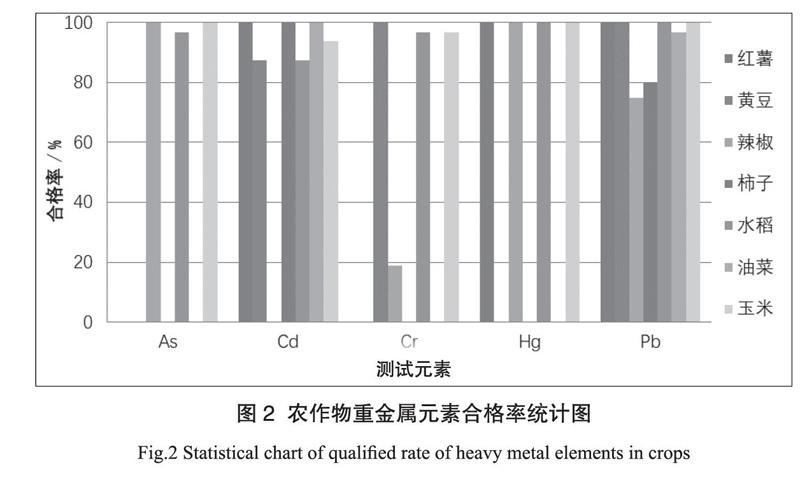

根据《食品安全国家标准 食品中污染物限量(GB 2762—2017)》对农产品中的As、Cr、Cd、Hg和Pb五种重金属元素进行了质量评价,见表1、图2。

从表1和图2可以看出,不论是从作物种类还是从重金属元素角度看,7种调查农产品在As、Cd、Cr、Hg和Pb等五项强制性国标的质量合格率方面总体较好。

3.2 农产品的富硒情况

目前,国内缺乏统一的农产品硒元素含量标准。因此,本文中水稻采用《富硒稻谷》(GB/T 22499—2008)标准,黄豆、玉米采用《食品安全国家標准 预包装食品营养标签通则》(GB 28050—2011)。其他新鲜农产品采用与湖南地理条件相似的江西省地方标准《富硒食品硒含量分类标准》(DB36/T 566—2017)。

表2展示了各类农产品的富硒情况。其中,水稻全部富硒,并且有2个样品硒含量分别高达0.40 mg/kg和0.65mg/kg,超过标准上限;黄豆硒平均含量达到富硒标准,有75%的个体样品富硒;玉米硒平均含量远低于富硒标准,只有1个样品达到了富硒标准。红薯、辣椒、柿子的富硒情况较好,结果供参考。

3.3 不同作物对As、Cd、Cr、Hg、Pb和Se元素的富集能力

本次采集测试了每一件农产品对应的根系土样品。图3展示了不同作物对重金属元素富集系数(农产品中的含量/根系土中的含量)的统计结果。

Cd是最容易被各种农作物吸收富集的元素,各类农产品对Cd的富集系数排序是辣椒>水稻>黄豆>油菜>玉米>红薯>柿子。其中辣椒对Cd的平均富集系数达到81.56%,水稻对Cd的平均富集系数达到45.34%,黄豆和油菜对Cd的平均富集系数也超过20%。Se也容易被各类农产品吸收,其富集系数排序是水稻>黄豆>油菜>红薯>玉米>辣椒>柿子。其他各种农作物对As、Cr、Hg和Pb等元素的富集系数均小于5%。

根系土中的As、Cd、Cr、Hg、Pb和Se元素含量对农作物的吸收量具有直接影响,因此本文研究了农产品富集系数与对应根系土中各元素含量的相关性,见表3。

从表3可以看出,几乎所有类型的农产品对每一种元素的富集系数都与土壤中对应元素的含量呈负相关。以最易被作物富集的Cd元素为例,用excel软件中的回归分析方法研究了每种作物的这种相关性,见图4。

在回归分析之前,根据《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618—2018),剔除了Cd含量大于1 mg/kg的重度污染根系土样品。基于R2值最大原则对不同农作物选用不同的回归方法。从图4可以看出,几乎所有的农作物在根系土中Cd含量较低的时候具有最高的富集系数。此外油菜、柿子和红薯具有明显的富集系数低阈值,油菜、柿子和红薯根系土Cd含量0.5 mg/kg左右的富集系数最低。籽实类作物的Cd富集系数水稻>黄豆>油菜>玉米;木本植物柿子的Cd富集系数比其他草本类植物低了至少一个数量级;红薯对Cd的吸收富集水平最低。

3.4 地质背景对表层土壤、农作物中Se、Cd元素的影响

从前文结果中可以看到,不同农作物都对土壤中Cd和Se元素的吸收能力最强,这两个元素也是我们重点关注的有害和有益元素。因此下文将重点探讨有害元素Cd和有益元素Se。

统计了不同时代地层分布区表层土壤样品Cd和Se元素的平均值(未发表数据,见图5)。从图5中可以看出,寒武系和二叠系在整个地质历史时期具有最高的Cd和Se元素含量,并且Cd和Se具有高度的相关性。这一点与林治家等的研究结果相吻合[7],即湖南省晚震旦世-早寒武纪的留茶坡组、牛蹄塘组、污泥塘组与二叠纪小江边组、茅口组、龙潭组、吴家坪组和大隆组等地层属于Se、Cd的高背景区,土壤中的Se、Cd含量较高。

农作物样品主要分布在晚古生代-中生代地层区,重点统计了这些地层区农作物中的Se、Cd元素含量分布情况(图6)。从图6中可以看出两点,一是作物中Cd元素含量与表层土壤中Cd元素含量具有高度相关性,二叠系分布区的农作物具有最高的平均Cd含量,说明本地区表层土壤中Cd元素的活性较强,利于农作物吸收;二是农作物中Se元素含量分布相对均匀,与表层土壤中背景Se含量没有明显的正相关性,说明本地区表层土壤中Se元素的活性较弱,不利于农作物吸收。

4 结论

(1)本次研究所采农作物主要分布在花岗岩区、前寒武纪地层区和晚古生代—中生代地层区,总体来看,水稻、玉米和红薯等粮食作物的质量合格率较高,且水稻和红薯均达到富硒标准。

(2)Cd是最容易被各种农作物吸收富集的有害元素,其富集系数排序是辣椒>水稻>黄豆>油菜>玉米>红薯>柿子。其中辣椒对Cd的平均富集系数高达81.56%,水稻对Cd的平均富集系数达到45.34%。

(3)Se相对As、Cr、Hg和Pb等有害元素更容易被各种农作物吸收富集,其富集系数排序是水稻>黄豆>油菜>红薯>玉米>辣椒>柿子。其中水稻对Se的平均富集系数高达30.72%,黄豆、油菜和红薯对Se的平均富集系数均超过20%。

(4)农作物中Cd元素含量与表层土壤中Cd元素含量具有较为明显的正相关性,与地质背景密切相关;表层土壤中Se元素含量高低对农作物的影响不大。

参考文献/References

[1] 张风雷,郑循艺,陈琦伟,等. 重金属地质高背景区及工业区农作物重金属健康风险评价:以重庆市梁平区现代农业示范区为例[J]. 地球与环境, 2017, 45(5): 567-575.

[2] 林治家,王珍英,胡航,等. 长寿之乡麻阳的生态地球化学特征研究[J].国土资源导刊, 2020, 17(2): 10-14.

[3] 童潜明,曹湘潭,韩伟. 湖南农业地质及其应用[M].北京: 地质出版社, 2008: 1-283.

[4] 童潜明,张建新,杨慧敏,等. 中国矿业报[M].长沙: 湖南科学技术出版社, 1994: 1-98.

[5] 童潛明,杨慧敏. 农业地质的研究现状及发展动向[J].湖南地质, 1989(3): 75-80,57.

[6] 湖南省地质调查院. 中国区域地质志.湖南志[M].北京: 地质出版社, 2016: 1-1268.

[7] 林治家,王珍英,胡航,等. 涟源富硒土壤研究与湖南省富硒土壤分布初探[J].国土资源导刊, 2016, 13(4): 50-55, 61.