基于SRP模型的潜江市生态脆弱性评价及时空演变

王 鹏, 赵 微, 柯新利

(华中农业大学 公共管理学院, 武汉 430070)

随着社会经济的快速发展和人类活动的不断加剧,水土流失、生物多样性锐减、全球气候变暖等一系列生态环境问题大量涌现,使得生态系统遭受巨大威胁,生态脆弱性问题日益凸显。生态脆弱性是在特定时空背景下,生态系统应对外界因素干扰所表现出的敏感和恢复反映状态,由自然环境特征和人类经济活动共同决定[1-2]。目前,生态脆弱性有关研究已成为全球变化与可持续发展研究中的热点问题[3],其中有关生态脆弱性评价的实践研究受到学者们广泛关注[4-5]。生态脆弱性评价主要是针对特定区域的生态环境状况,分析生态环境脆弱性的变化规律,识别生态环境脆弱的成因机制,其结果可为生态保护和恢复提供方向[6-7]。

近年来,学者们针对生态脆弱性评价开展了诸多研究,为客观认识区域生态脆弱状态提供了经验和证据。从评价模型和方法上看,形成了包含PSE模型[8]、PSR模型[9]、VSD模型[10]、SRP模型等[5]在内的多种模型及囊括主成分分析法[7]、层次分析法[11]、模糊评价法[12]、景观评价法等[13]在内的一系列综合评价方法。从研究尺度上看,宏观尺度多以乡镇[14]、县域[15]、市域[16]作为基本评价单元,微观尺度多基于栅格[4,7]、格网[5]进行评价。从研究时段上看,已经从过去单一时点的研究[2]转变为现在的多时段研究[5-7],且尤为注重对长时间序列生态脆弱性时空变化的研究。但是当前针对生态脆弱性变化的研究大多采用转移矩阵[17]、空间差值等[18]方法来分析生态脆弱性的时序和空间格局变化,这些方法在一定程度上反映了生态脆弱性时空变化特征,但其对生态脆弱性变化起落点的空间表达存在明显不足。而地学信息图谱方法能够把空间信息特征和时间起落点合二为一,可以很好地表示生态脆弱性变化的空间格局和时序特征[19-20]。此外,当前的研究区多集中在干旱区[21]、高寒区[11]、山区[22]、水库区[7]、煤矿区等[23]自然条件较差或人为干扰剧烈的区域,但是对潜江市这类近年来经济社会快速发展而又地处典型平原农业区的研究鲜见报道。

鉴于此,本文以江汉平原典型城市潜江市为研究区,基于SRP模型构建评价指标体系,采用空间主成分分析法提取生态脆弱性主要驱动因子,从km格网尺度上对2008—2017年潜江市生态脆弱性进行定量评价,并运用地学信息图谱方法分析生态脆弱性的时空变化规律,以期为市域范围内的生态保护和修复提供科学依据。

1 研究区概况

潜江市位于湖北省中南部、江汉平原腹地(112°29′39″—113°01′27″E,30°04′53″—30°38′53″N),为省管县级市,下辖10个镇、6个街道、6个管理区和1个经济开发区,国土面积2 004 km2。该地区属典型的北亚热带季风性湿润气候,四季分明,雨热同期,多年平均降水量1 119.7 mm,年均温16.1℃;境内地势平坦,海拔介于0~100 m,耕地众多,水面广阔。潜江市是湖北“两圈两带”战略的重要节点城市,是江汉平原上重要的粮棉油生产基地和唯一的石油资源型城市。自2009年被国务院确定为全国第二批资源枯竭型城市以来,潜江市开始走上转型发展的道路。近十年来,区内人类开发利用活动逐渐增多,土地利用变化剧烈,伴随着人口转移和产业增长的城市快速扩张占据了周边大量的生态用地,农业垦殖强度的加大直接导致化肥、农药用量的增加,以渔业养殖为代表的特色农业大规模发展客观上破坏了许多原生态的湖泊,丹江口水库蓄水导致汉江中下游水位下降也伴随着诸多生态问题的显现;另一方面该地区降水时空分布不均,旱涝灾害多发,这对区域生态安全造成了严重的威胁。

2 研究方法

2.1 评价指标选取

系统合理选取指标体系是科学评价生态脆弱性的关键。SRP(Ecological Sensitivity-Ecological Recovery-Ecological Pressure Model)模型是一项专门用于评价特定区域生态脆弱状态的综合性评价模型[24]。针对特定时段下的某个特定区域,生态系统由于内部结构的不稳定,对于外界干扰会表现出敏感性,同时会因应对外界压力而不断调整自身以适应环境,从而呈现出恢复力[18,24]。SRP模型重点关注自然系统与社会经济系统的相互作用和影响,其三维结构界定可帮助研究者全面选取生态脆弱性的评价指标。在参考相关研究成果的基础上[5,24],结合研究区生态环境实际情况,本着可操作性、科学性、系统性及数据可得性等原则,从生态敏感性、生态恢复力和生态压力度等3个层面选取了14个指标构建潜江市生态脆弱性评价指标体系(表1)。

表1 潜江市生态脆弱性评价指标体系

生态敏感性是生态系统在外界影响下生态功能下降的可能性[25]。遵循评价指标应反映区域最主要生态问题的基本原则,从地形、气象、地表等3个方面选择评价因子。地形因子选取坡度和地形起伏度指示区域的地形特征,坡度和地形起伏度越大,坡体越不稳定,受降雨侵蚀风险越大;气象因子选取年均温和年均降雨量,气温显示区域的热力分布情况,其通过积温形式影响植被的生长,降雨是造成生态脆弱性的重要原因,直接影响着区域的降水侵蚀能力;地表因子主要以地表覆被和景观斑块的空间分布与组合来表征,土地利用类型体现了人类对自然的利用强度,景观破碎度体现人类活动所造成的景观斑块的完整度,景观多样性指数反映景观组团的复杂程度,景观多样化程度越低,生态系统稳定性则越差。

生态恢复力是生态系统受到干扰后适应环境和自我恢复的能力[25]。生态恢复力用归一化植被指数(NDVI)来表示,NDVI值越大,表示植被生长越旺盛,生态系统抗干扰和自我调节能力越强。

生态压力度是指生态系统所承受来自外界扰动的压力[25]。人类活动是压力产生的重要原因,选取人口密度、人均GDP、人均耕地面积、第二产业比重、化肥施用强度、农药施用强度来表征社会经济发展对生态环境的胁迫作用。

2.2 数据来源及处理

本文所采用的数据主要包括社会经济数据和土地利用数据、DEM数据、气象数据等自然地理数据。2008年和2017年的土地利用数据来源于30 m分辨率Landsat遥感影像进行目视解译,解译精度在90%以上,将其分为耕地、林地、水域、建设用地和未利用地等5种类型(草地实际面积小于0.1%);DEM数据来源于地理空间数据云,分辨率为30 m,利用ArcGIS 10.2软件提取出坡度和地形起伏度;2008年和2017年的NDVI数据来源于地理空间数据云MOD13Q1产品经归一化处理得到,分辨率为250 m;2008年和2017年的气象数据(年均温、年均降水量)来源于国家气象科学数据共享服务平台,基于各气象站点进行空间插值;景观多样性和景观破碎度是基于土地利用数据利用Fragstas 4.2软件提取;人口密度、人均GDP、人均耕地面积、第二产业比重、化肥施用强度、农药施用强度等社会经济数据来源于2008年和2017年《潜江市统计年鉴》,基于各乡(镇)范围进行空间插值得到,其中人口密度为各乡(镇)的总人口/总面积,人均GDP、人均耕地分别为各乡(镇)的生产总值和耕地总面积/总人口,第二产业比重为各乡(镇)的第二产业总产值/总产值,化肥、农药施用强度分别为各乡(镇)的化肥和农药施用总量/耕地总面积。

考虑到自然地理数据和社会经济数据的属性和精度存在差异,采用小尺度的评价单元无法较好地反映生态环境的实际空间格局特征,本文参考王贝贝等[5]、郭椿阳等[26]的研究,借助ArcGIS 10.2软件将研究区划分为1 km×1 km的格网作为基本评价单元,基于格网尺度计算每个单元中各项指标的数值。同时,将所有数据统一为WGS 1 984坐标系、Albers投影。

2.3 评价指标标准化及评价模型构建

2.3.1 指标标准化 分别采用极差法、分级赋值法对定量和定性指标进行标准化处理。

(1) 极差标准化:正向、负向指标采用不同的标准化公式。

(1)

(2)

式中:Zij为指标i的标准化值,变化范围为0~10;Xij为指标i在第j个格网的值;Ximax,Ximin分别为指标i的最大值和最小值。

(2) 分级赋值标准化:对于定性指标,具体为土地利用类型,根据相关研究成果[7,27],按照专家知识及土地利用实际特征,采用分级赋值法对林地、水域、耕地、建设用地、未利用地依次赋值为2,4,6,8,10。

2.3.2 模型构建 采用空间主成分分析方法(Spatial Principal Components Analysis,SPCA)对14个指标进行主成分提取,根据主成分特征值大于1的规则确定2008年和2017年的5个主成分(表2)。然后将提取的主成分与其对应解释变量贡献率的加权和定义为生态脆弱性指数(Ecological Vulnerability Index,EVI),计算公式如下:

表2 各主成分的特征值、贡献率及累计贡献率

EVI=r1PC1+r2PC2+r3PC3+,…,+rnPCn

(3)

式中:EVI为生态脆弱性指数;PCi,ri分别为第i个主成分及其对应的贡献率。

2.4 生态脆弱性分级及综合指数

参照国内外生态脆弱性评级划分标准,并结合潜江市生态环境的实际特征,基于自然断点法对2008年和2017年的生态脆弱性指数(EVI)进行分级。为了确保评价结果的可对比性,求取2008年和2017年等级标准值的平均值作为分级依据,并将生态环境脆弱性划分为微度脆弱、轻度脆弱、中度脆弱、重度脆弱和极度脆弱5个等级,详见表3。

表3 生态脆弱性分级标准

为更加直观分析研究区生态脆弱性状态,基于生态脆弱性评价结果进一步构建生态脆弱性综合指数(EVSI),计算公式如下:

(4)

式中:EVSI为生态脆弱性综合指数;Pi,Ai分别为第i类脆弱性的等级值和面积;S为区域总面积。

2.5 生态脆弱性图谱构建

2.5.1 生态脆弱性变化图谱 将生态环境微度、轻度、中度、重度和极度脆弱的代码值依次设置为1,2,3,4,5。基于ArcGIS 10.2软件对两期生态脆弱性评价结果做叠加处理,将前后两期生态脆弱性等级代码值分别作为十位数和个位数进行代数运算,具体计算公式如下:

Z=10X+Y

(5)

式中:Z为生态脆弱性变化的图谱代码值,表示生态脆弱性起点和落点等级代码值的组合,如代码13,表示生态脆弱性由微度脆弱转变为中度脆弱;X,Y分别为前后两期生态脆弱性等级代码值。

2.5.2 生态脆弱性涨势、落势图谱 生态脆弱性变化可分为从低脆弱等级向高脆弱等级转变和从高脆弱等级向低脆弱等级转变两条路径,反映到各个脆弱性等级上则表现为由该等级转变为其他等级和其他等级转变为该等级的转出和转入两个方向。转入和转出分别意味着某脆弱性等级面积的增加(涨势)和减少(落势),本文进一步利用变化图谱中的信息构造生态脆弱性涨势和落势图谱,用于对各生态脆弱性等级转入和转出空间信息的可视化表达。

3 结果与分析

3.1 生态脆弱性驱动因子

根据主成分分析的原理,评价指标的载荷系数越大则该指标对生态脆弱性的贡献越大。通过分析2008年和2017年潜江市生态脆弱性的载荷矩阵可以发现:各评价指标对潜江市生态脆弱性的影响程度在两个年份间具有一定的差异,但在核心驱动因子上又表现出一致性。具体地,2008年,第1主成分与年均降水量、第二产业比重、归一化植被指数、化肥施用强度有较大的相关;第2,3主成分中,土地利用类型、景观破碎度、人均GDP、人均耕地的贡献较大。2017年,第1主成分中人口密度、土地利用类型、人均GDP、人均耕地的贡献率较高,第2,3主成分中,景观破碎度、第二产业比重、化肥施用强度、归一化植被指数的贡献高于其他指标。由于前3个主成分的累计贡献率均达到70%以上,所以可以认为土地利用类型、人均GDP、人均耕地、第二产业比重、化肥施用强度、归一化植被指数、景观破碎度等共同构成了潜江市生态脆弱性的主要驱动因子。综合来看,潜江市生态脆弱性是人类活动和自然条件共同作用的结果,且随着时间的推移,人类活动对生态环境造成的影响在逐渐加强。

3.2 生态脆弱性分布特征

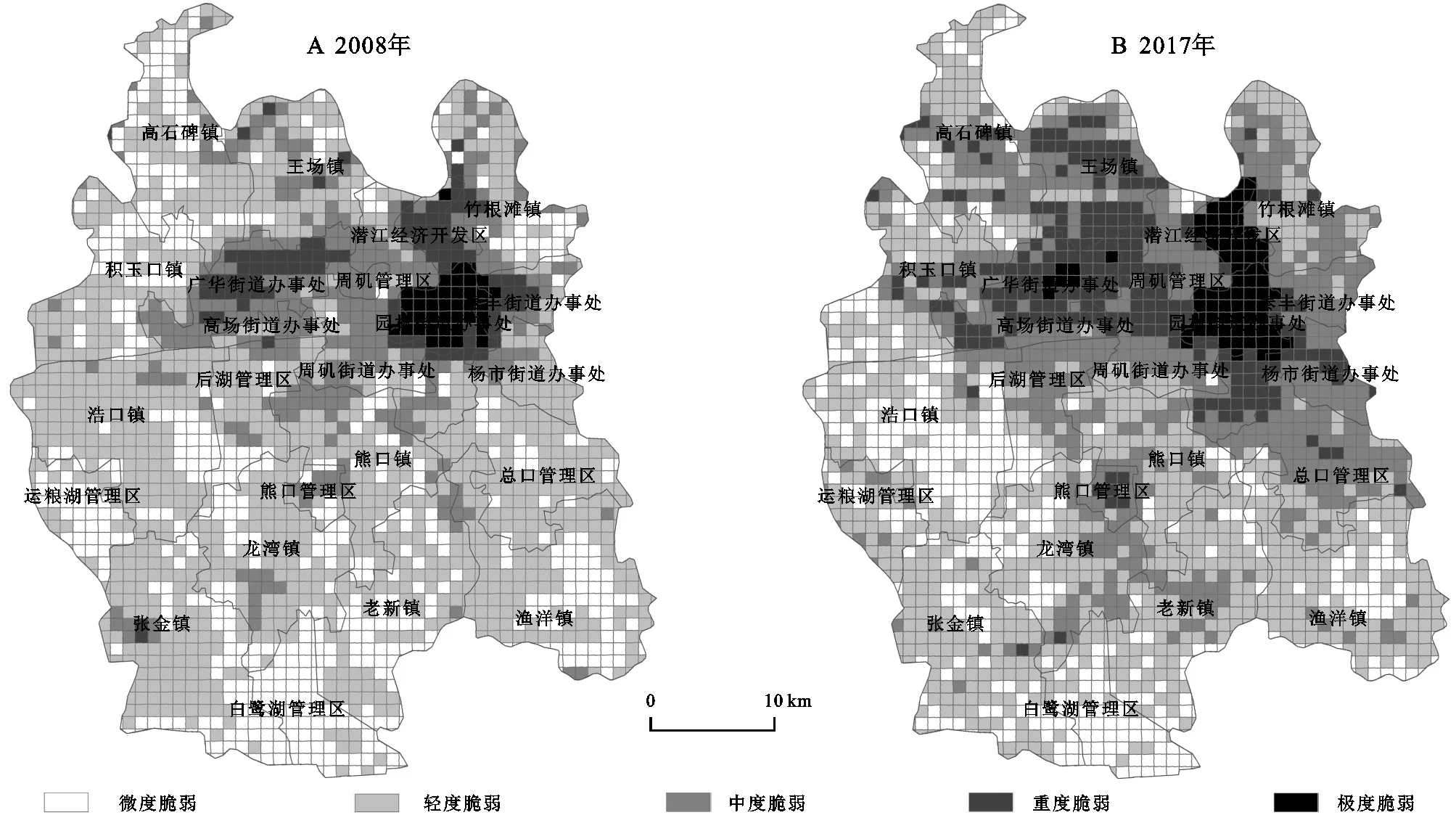

3.2.1 生态脆弱性时空分布特征 基于SPCA计算结果,借助ArcGIS 10.2软件得到潜江市2008—2017年空间分布图(图1)及生态脆弱性评价结果(表4)。可以发现,2008—2017年潜江市生态脆弱性主要分布在微度脆弱、轻度脆弱和中度脆弱3个等级。其中,微度与轻度脆弱面积总占比均在70%左右,说明潜江市的生态脆弱性整体处于良好水平,且潜江市生态脆弱性主要表现为微度和轻度脆弱面积减少、中度和重度脆弱面积增加的趋势;此外,潜江市生态脆弱性在空间分布上表现出一定的规律性,即由建成区向外,极度、重度、中度、轻度和微度脆弱依次呈圈层结构发散分布。

表4 2008-2017年生态脆弱性评价结果

图1 2008-2017年生态脆弱性空间分布

2008年,轻度脆弱面积占比居首位,所占比例达51.65%,主要集中分布在城市建成区以南的熊口镇、龙湾镇、张金镇等农业生产区;其次为微度脆弱,面积占比为26.81%,主要分布在高石碑镇、渔洋镇、白鹭湖管理区;中度脆弱面积占比15.02%,集中分布于周矶管理区、周矶街道、高场街道;重度和极度脆弱面积占比较小,分别为4.47%,2.05%,重度脆弱主要分布在广华街道和潜江经开区,而极度脆弱集中于园林街道这一城市核心区。

2009年潜江市被确定为资源枯竭型城市以后,与石油相关的产业持续萎缩,潜江市走上转型发展道路,不断布局新产业、新业态,城镇化水平在近十年间不断提高,经济增长与环境保护的矛盾日益突出。2017年,中度、重度和极度脆弱面积均有所增加,其中,中度脆弱面积增幅最大,新增比例为10.83%,重度和极度脆弱面积分别增加为6.98%,1.68%,极度脆弱主要分布在园林街道和潜江经开区,重度脆弱主要分布在极度脆弱区周边的广华街道、高场街道和周矶街道,而中度脆弱主要集中在熊口管理区及重度脆弱区周围的杨市街道、泰丰街道和后湖管理区;轻度和微度脆弱面积分别下降8.37%,11.19%,二者交替分布在建成区以南的白鹭湖管理区、浩口镇、龙湾镇、渔洋镇等区域。

3.2.2 生态脆弱性综合分布特征 根据公式(4)计算得到潜江市2008年和2017年的生态脆弱性综合指数(EVSI)分别为2.034,2.413,EVSI有所增加,但仍处于相对较低水平,这主要是由于重度脆弱和中度脆弱面积增加、轻度脆弱和微度脆弱面积基数较大导致。进一步计算各乡镇(街道、管理区、开发区)的EVSI发现(图2),2008年除潜江经开区、园林街道、泰丰街道、广华街道以外,其余各乡镇的EVSI均在3以下;2017年EVSI大于3的新增乡镇有杨市街道、周矶街道、高场街道、周矶管理区和王场镇,其余乡镇EVSI变化的幅度大小不一。

图2 2008-2017年各乡镇生态脆弱性综合指数

具体来看,2008—2017年绝大多数乡镇EVSI有所增加,浩口镇和泰丰街道EVSI分别下降0.32,0.10。研究期内,潜江经开区、园林街道和广华街道EVSI始终保持在较高水平;此外,潜江经开区、杨市街道、王场镇、熊口管理区、总口管理区增加幅度最大,周矶管理区、后湖管理区、运粮湖管理区、高场街道、周矶街道、高石碑镇增幅次之。究其原因,近十年间潜江市政府大力推动产业集中布局,潜江经开区现已成为潜江市产业高度集中区,产业快速发展加速了建设用地的扩张;快速城镇化使得以园林街道为核心的5个街道近年来吸引了不少周边乡镇的人口,推动了建设用地对生态型用地的大面积占用;周矶管理区、熊口管理区、总口管理区、后湖管理区、运粮湖管理区、王场镇和高石碑镇人类活动相对剧烈,高强度农业生产活动、自然水面减少及建设用地无序扩张对生态环境造成了严重破坏。此外,泰丰街道通过植树造林、增加绿化使区域生态环境质量得到有效恢复,浩口镇有序推动虾稻共作替代传统水面渔业,这既保护了湖泊资源,也减少了化肥、农药的使用,加上较好的自然本底条件,区域生态环境水平不断提升。

3.3 生态脆弱性图谱特征分析

3.3.1 生态脆弱性变化图谱分析 2008—2017年潜江市生态脆弱性变化图谱共生成21类图谱单元,其中16类图谱单元生态脆弱性等级发生变化,变化单元的总面积为1 176.40 km2,占潜江市总面积的58.70%。生态脆弱性等级上升和下降的图谱单元面积分别为883.09 km2,293.31 km2,分别占变化单元面积的75.07%,24.93%(表5)。

表5 2008-2017年生态脆弱性变化图谱单元统计

在所有变化图谱单元中,前4类图谱单元占变化单元面积的72.87%。其中,“轻度→中度”(代码23)图谱类型最为显著,主要分布在总口管理区和后湖管理区。究其原因,总口管理区和后湖管理区是潜江市最主要的国营农场区,现代农业机械的快速发展促使人们加强了对土地的垦殖力度,直接导致化肥、农药施用量的大幅上升。其次为“微度→轻度”(代码12),主要分布在高石碑镇和运粮湖管理区。第三是“轻度→微度”(代码21),主要集中在浩口镇。微度和轻度的相互转换可归因于农业生产方式的发展变化,高石碑镇和运粮湖管理区为水源的相对集中区,传统的水面养殖渔业面积较大,很多坑塘水面在粗放的利用方式下被破坏,养殖用建设用地在这个过程中也有所扩张;相反,浩口镇的自然水面相对较少,稻虾、稻鱼等一些生态综合种养农业有效替代了部分传统水面渔业和耕种农业。“中度→重度”(代码34)图谱类型的面积也超过100 km2,主要集中在周矶管理区、周矶街道和广华街道。这主要是因为周矶街道和广华街道在近年来吸引了大量周边乡镇的人口并承接了园林街道一些转移的企业,区内人类经济活动加剧对自然景观的完整性造成了破坏,同时使得建设用地面积急剧增加、绿地和湿地面积逐渐萎缩;此外,周矶管理区受周边街道影响农业生产强度不断加大,原来的湿地和林地被大面积开垦用来补充耕地。

3.3.2 生态脆弱性涨势、落势图谱分析 根据图3的结果,2008—2017年潜江市生态脆弱性中度脆弱涨势最强,转入面积高达410.52 km2,占变化图谱单元面积的34.90%,主要分布在总口管理区和后湖管理区。其次为轻度脆弱、微度脆弱、重度脆弱,转入面积分别为333.20 km2,201.32 km2,192.53 km2,新增轻度脆弱单元主要分布在老新镇、高石碑镇和运粮湖管理区,新增微度脆弱单元主要集中在浩口镇,新增重度脆弱单元主要集中在周矶管理区、周矶街道和王场镇。极度脆弱转入面积最小。

图3 2008-2017年生态脆弱性涨势、落势图谱

2008—2017年潜江市生态脆弱性轻度脆弱落势最强,转出面积为556.77 km2,占变化图谱单元面积的比例高达47.33%,主要集中分布在王场镇、浩口镇、总口管理区、后湖管理区和杨市街道。其次为微度脆弱,转出面积为367.44 km2,主要集中在老新镇和运粮湖管理区。第三为中度脆弱,转出面积为194.18 km2,要集中分布在周矶管理区和广华街道。重度脆弱和极度脆弱转出面积较小。

对比生态脆弱性变化图谱和涨落势图谱可以发现:2008—2017年潜江市生态脆弱性涨势图谱中新增中度脆弱面积410.52 km2,落势图谱中轻度脆弱减少面积556.77 km2,同时,生态脆弱性变化图谱中轻度脆弱转变为中度脆弱(代码23)面积为307.11 km2,3个数据间的数量关系说明研究期间新增中度脆弱主要来源于轻度脆弱的减少;此外,三者的空间分布都主要集中在总口管理区和后湖管理区等地,进一步说明高强度的垦殖活动加深了生态脆弱性水平。对轻度和微度脆弱进行分析发现上述规律同样存在,这说明研究期内潜江市生态脆弱性涨落势图谱和生态脆弱性变化优势图谱的空间分布基本对应。

4 结 论

(1) 潜江市生态脆弱性是人类活动和自然条件共同作用的结果,人类活动对生态环境的影响随时间推移逐渐加强。土地利用类型、人均GDP、人均耕地、第二产业比重、化肥施用强度、归一化植被指数、景观破碎度等共同构成了潜江市生态脆弱性的主要驱动因子。

(2) 2008—2017年潜江市微度与轻度脆弱面积占比均在70%左右,说明生态脆弱性整体处于良好水平。潜江市生态脆弱性主要表现为微度和轻度脆弱面积减少、中度和重度脆弱面积增加的趋势,对应变化面积比例分别为19.56%,17.81%;重度和极度脆弱集中分布在城市核心建成区,轻度和微度脆弱主要分布在农业生产区,且由建成区到农业生产区,极度、重度、中度、轻度和微度脆弱依次呈圈层结构发散分布。

(3) 2008—2017年潜江市生态脆弱性程度有所上升,市域生态脆弱性综合指数(EVSI)增加0.379,绝大多数乡镇EVSI有所增加,浩口镇和泰丰街道EVSI分别下降0.32,0.10。生态脆弱性等级发生变化的图谱单元面积为1 176.40 km2,其中“轻度→中度”、“微度→轻度”、“轻度→微度”、“中度→重度”图谱类型最为显著,对应面积分别占变化单元面积的26.11%,22.38%,15.55%,8.83%;涨势、落势图谱中,中度脆弱转入面积最大,轻度脆弱转出面积最大,分别占变化单元面积的34.90%,47.33%;且生态脆弱性涨落势图谱和生态脆弱性变化优势图谱的空间分布信息基本一致。