台湾农村建设的实践:“农村再生”到“地方创生”

李晗林 周琼

摘 要:【目的/意义】“农村再生”与“地方创生”是现阶段台湾当局推进台湾农村建设的两把抓手。从多元发展角度对现阶段台湾农村建设主要政策措施进行梳理,结合实践案例分析,能够更加直观地了解目前台湾农村建设的重点及经验,可为大陆实施乡村振兴战略提供参考。【方法/过程】通过对“农村再生”三个期程的列项比较与“地方创生”策略的阐述与解构,结合台湾农村建设中“农村再生”与“地方创生”的具體实践案例,对大陆乡村振兴发展提出几点思考。【结果/结论】通过对台湾农村建设五个具体案例的剖析,从中得出明确“公”的角色定位,发挥“私”的建设潜力;培育农村产业发展软环境,留住乡贤与后继人才;重视优质农产品牌协同,拓展合作模式与内容;创新农村产业亮点,促进区域联动;鼓励新农社群串联拓展,降低返乡从农风险成本等启示。

关键词:农村建设;农村再生;地方创生;实践;台湾

中图分类号:F327;D422.6文献标志码:A文章编号:1637-5617(2021)02-0001-07

Abstract: 【Objective/Meaning】“Rural regeneration” and “Local creation” are the two important channels of the Taiwan authorities to promote the rural construction in Taiwan. The main policies and measures of rural construction in Taiwan at the present stage were combed from the perspective of diversified development. By combining with the practical case analysis, the current focus and experience of rural construction in Taiwan could be more intuitively understood, which would provide reference for the implementation of rural revitalization strategy in the Chinese mainland.【Methods/Procedures】Through the comparison of the items in the three phases of “Rural regeneration” and the explanation and deconstruction of the strategy of “Local creation”, combined with the specific practical cases of “Rural regeneration” and “Local creation”, some thoughts were put forward on the rural revitalization and development in the Chinese mainland by combining with the practical cases of “Rural regeneration” and “Local creation” in the rural construction of Taiwan.【Results/Conclusions】Through the analysis of five specific cases of rural construction in Taiwan, it was concluded that the role of “public” should be clearly defined to develop the potential of “private” construction; the soft environment for the development of rural industries should be cultivated to retain the talents and successors of the countryside; the synergy of high-quality agricultural products should be emphasized to expand the cooperation model and content; the highlights of rural industries should be innovated to promote the regional linkage; and the new peasant community should be encouraged to expand in series to reduce the risk and cost of returning to the hometown.

Key words: rural construction; Rural regeneration; Local creation; practice; Taiwan

“农村再生”与“地方创生”是现阶段台湾当局推进台湾农村建设的两把抓手。“农村再生”以农村社区为施政单位,以培育农村社区本地居民为主要手段,软硬兼顾促进农村内生发展,“农村再生条例”已成为台湾农村建设政策调整过程的一个重要里程碑。“地方创生”则主要为均衡城乡人口分布,促进地方人口回流,吸引种子青年留乡或返乡,鼓励社会参与、企业投资与科技导入等。在“农村再生”与“地方创生”的基调上,台湾当局针对参与主体、参与形式、资源整合、跨域合作等延伸推进各类子项措施,在政策措施上打出“组合拳”,有效推动台湾乡村发展与振兴。从多元发展角度对现阶段台湾农村建设主要政策措施进行梳理,结合实践案例分析,能够更加直观地了解目前台湾农村建设的重点及经验,为大陆乡村振兴的具体实施提供参考。

1 台湾“农村再生”到“地方创生”的调整

1.1 “农村再生”的阶段性转向

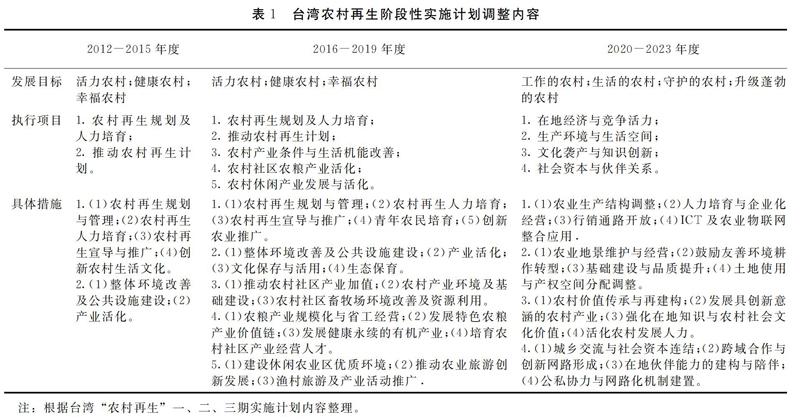

2010年7月,台湾当局制定“农村再生条例”,以“由下而上、计划导向、社区自治、软硬兼顾”为推动策略,并配套执行策略。到目前为止,台湾“农村再生”实施计划已经发布了“2012-2015年度”、“2016-2019年度”、“2020-2023年度”3个期程,每个阶段为期4年,在“农村再生”的整体目标与框架下增补完善契合当前情况的执行项目与具体措施(表1)。

2017年为适应发展调整并加速农村再生政策升级,“农村再生”政策将“农村人力资源提升”与“以农业为核心的产业活化与创新”作为新阶段重要的发展核心,同时配合台湾当局的“地方创生”政策,对之后的实施计划进行了较大幅度的提升与完善。从第二期与第三期“农村再生”实施计划的内容调整,可以看到台湾对农村产业、农村人力涵养培育与文化价值加成的重视程度不断提升,推动措施层面更加重视“提质”与“创造”。“农村再生”计划实施内容,一般是基于农村社区尺度,以不同建设目标,从农村社区硬体设施或软体建设等方面提出的阶段性建设方案。

1.2 “地方创生”的创新发展

2018年台湾行政当局邀请各相关部门、地方行政当局、民间产业负责人与专家学者成立“地方创生会报”,同年年底研拟提出“地方创生战略计划”,并于2019年全面展开地方创生工作。台湾当局通过对台湾368个乡镇市区人口变化率、人口规模、居民收入、资源运用优先顺序以及居民经济弱势情况的综合考量,将134个乡镇区列为地方创生的优先推动地区。这些优先推动区主要集中于台湾中南部及东部地区,面积占台湾地区的66.5%,但人口数量仅占台湾地区总人口的11.6%,人口分布不均及乡村产业劳动力不足的情况十分突出;若这些地区人口持续减少,将对这些地区未来的生活设施及功能维持造成相当大的影响[1]。从类型上看,“地方创生”优先推动地区主要为农山渔村、中介城镇以及原乡,其与农村再生执行投入的重点都是农村地区,但不同之处在于,“地方创生”侧重于均衡城乡差距,其最重要的目标是解决路径是向外引进,引導创新与创造,解决农村劳力流失,促进地方人口回流。

“地方创生”在优先推动地区的发展策略主要集中在地方产业优化、乡镇基础设施及链接功能强化、地方品牌发掘与扩大国际连接上,同时根据地方发展需要,制定相关的地方创生KPI。“地方创生”的提案以乡镇市区为单元的,采用“由下而上”形成推动提案的方式;跨乡镇市区范围的,则采用“由上而下”的政策引导方式,提案类型分为区域型与主题型两种,区域型提案一般以中介城镇为核心,划定跨乡镇市区区域范围,联合周边乡镇共同推动建设,主题型提案主要根据政策需要与地方资源特性来提出特定主题提案。

“地方创生”的推动主体是台湾行政当局,在推动过程中,集合了台湾各主管部门的力量与推出的计划项目,“农村再生”的推动主体是农政部门,“农村再生计划”的实施内容应与“地方创生”的相关内容进行有效衔接,在2020年推出的“加速推动地方创生计划”(2021年至2025年)中,农政部门在地方创生计划的分工是农山渔村发展建设,预计从2021年至2025年,将合计投入约3.66亿元人民币,占总计划项目经费的26.5%[2],主要的工作项目为提升农业竞争力、改善农村环境与空间、改善农村生活品质与经济多样性、营造就业与多样性的地方能力等四大项,与农村再生第三期程的计划实施内容相辅相成。

“地方创生”的提案推行,强调跨越农村社区尺度,以乡镇市区范围发展,更侧重于通过乡镇市区一级的行政机关作为整合单位,协调各社区协会、跨社区机构以及个人或团体,以整体乡镇市区范围来提出创生发展策略,运用有创意的想法来促进具体的地方产业发展或人口返乡移居的目标实现。

2 案例分析

2.1 淡兰古道:公私协力推动,多方串联开发

淡兰古道是台湾绿道三条示范路线之一,曾是北台湾往来“淡水厅”与“噶玛兰厅”两地间的交通要道,后由于铁路运输的兴起,逐渐转为本地村庄交通路线。淡兰古道分为北路、中路、南路三条路线,每一条路线上都分布着许多本地农村社区。通过官方与户外运动组织的协力推动,基于本地产业文化多方串联,以淡兰古道为主线,在“农村再生”计划的配合下,开发带动周边农村社区文化资产,如盘点古道南路深坑、石碇、平溪等附近社区特色资源与产业聚落等,为本地农村建设、产业发展、文化提升提供成长动能。

在淡兰古道开发之初,由官方与民间组织合作,通过就地取材结合手作步道的工法理念,以“修旧如旧”的原则分段修复古道,长距离步道系统逐渐成形,由28个民间团体、登山社群、大专院校、社区大学自发组成“淡兰义工队”,通过公私协力对古道沿线进行定期维护,打下良好的硬件基础;在硬件基础不断完备下,官方运用公私协力多管齐下的措施,与民间户外专业网站合作,推出淡兰古道专区,完整提供淡蓝古道各段轨迹档案,同时随时更新古道各段最新路况,在古道重要交通节点与本地居民合作设立服务据点,广泛培训当地居民满足专业向导人力与带队导览需求;在硬体修护工程完成验收后,官方与民间组织结合当地农村生活、产业与文化特色发展,通过计划出版淡兰古道北路旅游书、设计视角标志、制作系列形象影片、携手旅行社开发山区聚落社区文化内涵、跨界合作行销、食农教育等,从而促进淡兰古道沿线当地居民实质经济收益[3]。新北市双溪区泰平里是淡兰古道的重要中继站,是过去宜兰外澳、大溪、梗枋一带前往台北的第一站,由于受水源保护区限制,属于低度开发地区,因此村民多从事农业,依托淡兰古道复通,泰平社区通过“农村再生”培根关怀班课程,复育水梯田、设置假日农夫市集、品尝“泰平菜”,同时结合虎豹潭、鲤鱼山小径、土地公庙、泰平国小、崩山坑古道、总爷祠、曹田公宅等本地资源的开发,充分带动社区产业[4]。类似泰平社区的山区聚落在淡兰古道复原开发中还有很多,经过“农村再生”计划的配合实施,这类农山渔村通过公私协力分阶段重心参与,多方串联形成跨界合作的共同聚力,重新挖掘农村价值,促进农村建设与产业创新。

2.2 琼埔社区:乡贤带动传承,产业持续支撑

琼埔社区位于台湾云林县水林乡最南端的琼埔村。琼埔村已有101年的历史,面积约为2.468 km2,全村约有村民895人,交通路线以云150线道路东西贯穿为主,在参与“农村再生”之前已经是一个较为衰败的村庄。1993年,琼埔社区发展协会成立,筹组妈妈教室、环保志工队、义务导览队等。在“农村再生”推动后,2010年琼埔社区在前理事长苏渊源及其他干部的带领下,积极参与“培根计划”,通过4阶段的辅导课程,2013年召开社区大会通过了社区农再计划草案,同年云林县当局核定“绿活琼埔,黄金田园”琼埔社区农村再生计划。琼埔社区的农村建设主要从文化传承与生活营造、社区产业转型、社区服务提升等方面进行,其中乡贤带动及产业支撑是琼埔社区再生发展的关键因素。

水林乡目前以一级产业为主,农产品主要以稻米、花生、甘薯、大蒜为主,同时也是台湾甘薯的主要出产地,甘薯产量占全台湾20%以上,种植品种以台农57号为主,早期由于产销失衡及产业同质化严重,对外竞争力较弱。当地乡贤通过分阶段层次性的推动提升,逐步使琼埔社区产业发展并支撑社区建设。第一阶段,前理事长苏渊源成立琼埔合作农场,通过安全用药、合理施肥、改良耕作技术,提升甘薯产量及品质,同时通过农民契作稳定价格,使琼埔社区甘薯产业有了稳定发展的基础。第二阶段,在保证产品产量与品质的基础上,由苏嘉益、苏嘉宝及苏雅琴构成的年轻乡贤一代,从调整产销,甘薯产值最大化及推动社区农特产品,开发附加值较高产品以及创立统一的“阿甘薯叔”品牌形象,通过独特料理技术与本地新鲜优质农产品的结合,将甘薯产品推广出去,充分利用一系列农村建设政策红利,同时推广并行销琼埔社区,打造“琼埔地瓜村”。在乡贤带动下,琼埔社区鼓励农民契作生产、辅导青年投入生产及加工垂直整合,通过划设160 hm2土地,成立甘薯集团产区,取得甘薯健康种苗转移技术,减少病虫害发生,使农民收入提高20%以上。第三阶段,推动水林番薯产地证明标章,通过“农村社区产业企业化辅导计划”,从健康种苗培育、种植管理、采收分级和加工行销等作业流程,整合创造本地就业机会,成功开发地瓜脆面与粩粩地瓜产品。2019年通过“农村再生新农业示范计划”,充分利用智慧农业与数字农业手段,实施品质管控、进出货管理等产销配套,使甘薯契作面积扩大至200 hm2[5];第四阶段,推广琼埔黄金地瓜产业,积极参与海内外展览,提高产品知名度,通过“农村好物”及“云林十大伴手礼”持续推广地瓜产品,将产业链逐步延伸至第三级社区产品行销,形成稳定的产业发展态势。从琼埔社区10年的“农村再生”发展来看,乡贤带动及农村本地青年人才的培育气到十分关键的作用,通过乡贤带动与产业支撑,结合文化传承、生活营造与社区服务的共同作用,才能促使农村社区产生持续的内生动力,在官方的农村建设的大框架下,内外结合推动农村健康发展与振兴。

2.3 山守现:打造优质农产共同品牌,帮助农村产业迈向自主营运

2015年台湾相关主管部门以“守护农村、守护环境、守护希望”为理念,创立“山守现”证明标章,以此解决大多数农村社区农产品销售通路问题,结合“农村再生”与“地方创生”计划的施行,进一步拉动农村建设发展与经濟振兴。通过相关产业辅导,“山守现”由官方发起,以互助互惠合作方式共同解决农村产业问题,同时提供农产品、外部通路及消费市场链接的平台,让农村产业能够及时衔接市场需求,通过品牌带动消费者认同,提升农村产业竞争力。2018年3月,“山守现”证明标章正式获得标章注册证明,同时与检验实验室合作,帮助农民提供检验咨询途径并减轻检验费用负担,并逐步设置了一系列章程完善品牌运营制度,为台湾农村产业共同品牌打下基础。为更好施行区域整合与互助合作,2018年“山守现”正式成立“台湾山守现农村再生发展协进会”,通过公私协力,由相关主管部门媒合相关企业与农民进行合作,协助解决销路问题,并鼓励农村社区进行组织联盟与产业整合,引导农村社区走向企业化经营,扶植小农及农企业推动地产地消、引导青年从农、构建交易及农业契作平台,在传承延续农村特色产业的同时,结合文旅、节庆、跨域交流等多元产业,共同促进农村经济发展。

目前“山守现”已成为台湾中苗地区农产品销售共同品牌,通过有效整合行销通路,推动“山守现直卖所”与“山守现结盟门市”建设。中苗地区已开设“软埤坑”、“彩虹之城”、“东里家风”、“鲤鱼稻乡”、“大同会馆”、“梨山中心”6家直卖所,结合当地特色农产,充分对接当地农村特色资源,同时“梨山中心”除了展示山守现明星商品,还配置了线上商店。“山守现结盟门市”则主要进驻中苗知名景点或园区,2020年开始遍布中苗各大旅游景点。不仅如此,“山守现”与知名品牌,如诚品生活、永信集团、勤美集团、全家便利商店等合作,在众多都会区据点展出,并举办食农教育体验活动,充分运用异业联盟方式,使“山守现”在成立首年达到约339.8万人民币。接下来,通过“从产地到餐桌”的推广,“山守现”已逐步打出农村产业的品牌。为深度推广台湾优质农特产品与农村产业,“山守现”下一步将建设“山守现经典农场”,通过深度秘境小旅行,由农夫带领山林、花田、原野、溪流与原产地的农村探险,实现“从餐桌回到产地”的过程[6]。

2.4 白河林初埤木棉花节:跨域整合农村市集,创新农村产业亮点

台南市白河区有一条林初埤木棉花道,约20年前由玉丰社区栽植木棉花在产业道路旁作为农村社区美化用途,曾经在2015年被某旅游网站评选为全球最美的15条花海街道之一,每年3月花季,能够吸引约30万的旅客。同时,沿着台湾172线景观公路,木棉花道景点可以串联至盐水田寮社区的诗路木棉花道,以及后壁稻田、白河莲田、东山果园和咖啡生态步道等农村特色景观,不仅活络当地农村社区旅游,同时带动当地农特产品销售,为传统农村带来新活力。2017-2019年,白河林初埤木棉花道周边场所通过“农村再生区域点亮计划”进行了完善,同时改善了木棉花道周边农村旅游环境,强化排水功能,避免水土流失,在此基础上,设置农夫市集,每年提供至少30个摊位给农村社区及小农使用,协助办理食农教育活动与农村小旅游每年至少30梯次,1600人次以上参与,并陆续通过“友善农村设施计划”增添相关配套服务功能。

白河林初埤木棉花节的开展带动官方与各主管部门合作,办理白河、东山、后壁、柳营、盐水、楠西、玉井、南化、左镇等农村社区与青年农民的跨域产业行销与宣传活动。2020年通过“台湾172线——木棉花创意产业跨域农村市集行销展售会活动”的办理,约30个台南农村社区在木棉花道农夫市集设置了摊位,同时跨域整合了台3线森果川及澎湖202线幸福山海味等轴线上的农村社区参加,促成农村社区之间的跨域创新合作。活动现场除了赏花、地产美食混搭、DIY体验,还有知名乐团现场演奏木棉花曲目,以及古琴、书法、国画、茶席、传统汉服、射箭等多种文化体验。除此之外,通过白河林初埤木棉花道的系列活动,将沿线农村社区的农业生产地景、农民团体、特色景点进行串联,激发创新农村产业新亮点。同时,由当地跨社区组织经营团队整合各类资源共同推动多样化农奴才能旅游轴线,带领游客体验农村生活文化内涵,以各区域不同的文化特色与推广活动吸引游客农村深度游,进一步带动木棉花道沿线农村社区行销当地农特产品,实践农村产业六级化[7]。

2.5 原山乡“慢岛”生活:迁居务农体系支持,半农半X平台保障

宜兰县原山乡深沟村,面积约4.44 km2,村内主要产业仍是稻作为主的一级产业,在1980年前是典型的农业散村,2006年由于台湾新的交通路线主道开通,深沟村在农地自由买卖和农舍兴建增加的情况下逐步出现农地零碎化现象,由于距离交通主干线车程仅20分钟,深沟村的地理位置为新农返乡与培育奠定基础,通过十多年迁居务农支持体系的构建与开放式平台交流合作机会的保障,原山乡慢岛生活才能使深沟村成为新农群聚的热点农村,使传统农业散村成为创新发展的农村示范,深沟村的发展与振兴很典型地反馈出台湾当局从“农村再生”到“地方创生”的农村建设政策转向与创新。

深沟村的复兴关键人物在于2000年迁居至该地的新农赖青松,赖青松在迁居务农初期主要以兼农和从事翻译为主,获得有机农夫及当地老农的农事指导与资源支持,从而逐步在深沟村扎下务农根基。2004年成立“古东俱乐部”,开拓以“预约订购”和“计划生产”为主的新农业产销模式,2009年开创“深沟农民小学”,结合当地农艺传承尝试食农教育。2010年开始面对人口与农地流失的趋势,赖青松开始考虑支持更多新农加入深沟村,通过“谷东俱乐部”社群中有意从农生活者的加入,持续培育出“小田田”、“两佰甲”、“土拉客”等新农社群。在新农社群中,“俩佰甲”成为后来培育深沟新农的重要平台,以赖青松经验与当地资源网络为基础,扮演“平台”角色,协助有意迁居深沟村及周边农村的新农,租赁农地、学习农耕同时连接浓雾工作所需的各种资材设备,以共同陪伴、互享资源、互相贡献专长的方式,支持青农在地落居,2017年后协助新农的引导工作转由宜兰社区大学梦想新农班、小农应援团、月光庄宜兰、小间书菜的农村小旅行等组织接手。通过从农迁居深沟村的新农家,利用自身专长,开展了许多兼业活动,逐渐改变地方生活氛围与互动关系,形成以“半农半X”为特征的新农社群。在新农社群的蓬勃兴起之外,深沟村资深新农开始寻求转型策略,希望拓展深沟村对外链接机制与模式,成立了“松园小屋”、“东亚慢岛生活圈论坛”、“慢岛直卖所”、“慢岛生活公司”以及“穗穗念特色餐饮店”等,透过社会网络扩散,强化深沟村新农社群对外吸引力,并在逐渐拓展串联中推动农村新事业构思。从深溝村农村建设发展可以发现,交流合作机制是农村未来建设发展中十分关键的一环,通过迁居务农支持系统的完善,能够降低新农移居的风险成本,增加其拓展农村活动的动力。同时,新农社群搭建的半农半X生活模式与农村社会经济活动网络平台,务农社会资本与专业技能串联的平台网络资本,能够持续吸引新农聚居,活化当地社会经济活动关系资产,促使农村更多吸引与培育人力资本,创造新的农村建设思路与发展策略[8]。

3 启 示

台湾地区经过最开始的“社区营造”到现阶段的“农村再生”与“地方创生”,从偏重整体硬环境建设到重视留存当地软资源和“人”与“产”的持续发展,农村建设实践过程中走过弯路并且还在不断涌现更多需要面对的困境,但不可否认通过一系列农村建设政策与策略的调整,台湾地区的农村建设在具体措施与创新理念上仍有十分值得研究与借鉴之处。

3.1 明确“公”的角色定位,发挥“私”的建设潜力

以“地方创生”计划为例,台湾地方政府在计划推进过程中的角色定位都相当明确,不仅是引导者,还同时承担着媒合、协助、监督等角色,将计划研拟辅导与具体建设的过程交给乡镇与农村社区以及企业、社群组织、民间团体等,形成公私协力,多方串联开发的模式,在“公”角色的引导与规范下,充分发挥了“私”角色的建设潜力。“地方创生”是以乡镇市区为单位推动进行的,“地方创生”计划将“学、研、社”都整合为计划推行的重要推手,互为补充,共同推动计划的制定与执行。根据“地方创生”计划的规定,县市当局的主要任务是研拟跨乡镇市区的地方创生计划,并协助创生事业提案媒合地方资源,以及成立地方创生专户。如果乡镇主管机关不积极,企业或在地社群希望积极推动地方创生的话,县市当局也可利用跨乡镇市区的地方创生计划手法将其纳入,从而通过多元化的管道,切实帮助“私”角色执行落实地方创生的建设发展目标[9],如台湾淡兰古道沿线的乡村振兴,便是很典型地“产官学研社”共同努力的结果。

3.2 培育农村产业发展软环境,留住乡贤与后继人才

乡贤带动在台湾“农村再生”的过程中起到相当重要的作用,在农业劳动人口不断流失的情况下,不仅需要引入人才,将当地乡贤及其后继人才留在当地,继续支撑农村产业与农村建设,对台湾农村建设而言也是一个非常严峻的议题。在“农村再生”与“地方创生”计划的配合实施下,农村产业发展软环境的综合打造,对农村本地既有人才的留用能够起到较大的作用。以琼埔农场为例,在没有主要的产业也无法提供更多的就业机会的时期,人口外移流失,在乡贤及其后继人才的带动下,琼埔社区通过“农村再生”计划所带来的的“培根计划”,逐步培育农村产业发展软环境,两代乡贤发掘本地特色,利用地瓜产业带动支持农村社区的发展,行政当局通过对农村社区硬件设施改善、文化传承与生活营造以及对社区产业转型提升的支持,为两代乡贤提供充分的发展保障。在两代乡贤的建设与带领下,在农村产业振兴的过程中,由产业振兴所带来的农村社区整体发展与农村社区服务提升,反向激发农村产业的转型提升的内在动力,使乡贤及后继人才的返乡积极性得以保持。

3.3 重视优质农产品牌协同,拓展合作模式与内容

为解决台湾农村社区当地特色农产品及特色文化的品牌经营不足问题,台湾各主管部门都有陆续推出品牌主推的策略措施,以农业主管部门2015年推出的“山守现”证明标章与推行的“农村好物选拔与推广行销计划”为例,“山守现”标章以农村当地生产的优质农产品为基础,将从原料种植到加工制造过程都具有高级别食品安全认证或符合相关检验标准作为重点,打造优质农品共同品牌[7]。“农村好物”每年通过专家遴选与网络票选,选拔农村优质产品,通过颁奖与整合获选产品进行共同行销推广与通路媒合,2018年,“农村好物”导入农村社区经营辅导体系,对内构建获选好物业者的交流互动平台,激发业者间的异业合作与结盟互助,对外尝试网红直播、人潮热点展售、网络导购、搭建“农村好物”专柜等各种形式的行销策略。“农村好物”重点协助农产品业者定期进行农村市集展售,提供参加各种品牌行销的机会等,“山守现”在推广优质农产品牌的同时,不断拓展合作模式与内容,将深度推广当地优质农产品逐步发展延伸至深度秘境小旅行等等台湾农村探险的农村深度旅游上。通过优質农产品牌的协同打造与推广,台湾农村产业的发展正在逐步实现“从产地到餐桌”与“从餐桌回到产地”的过程。

3.4 创新农村产业亮点,促进区域联动

台湾的农村建设物质环境更新建立在地方文脉的再利用基础上,十分重视历史建筑、传统风貌保留与历史呈现,善于以文化要素再利用进行活化创新开发,同时结合所处空间的历史发展特点加强其独特性,形成乡村内生的独特魅力,以尊重地方历史文脉为导向的人居环境建设,是台湾农村建设的关键[10],台湾农村产业基于功能重置与整体构思之后的农村建设基础上,不断创新产业亮点,通过政府多部门的统一协调、各地方社区组织与民间团体的积极配合、农村社区与乡镇地区间的区域联动,将地区间自然生态资源、产业资源、文化资源以及各村资源要素强弱关系等进行统筹协调,同时吸纳熟悉当地情况的当地村民、民间团体等的实施意见与建议,将农村产业亮点的打造落到实处。以淡兰古道沿线农村社区的开发与白河林初埤木棉花节为例,淡兰古道以自然生态资源与历史文脉的开发为沿线农村社区文旅产业创造基础,由沿线农村社区根据社区既有资源结合淡兰古道创新特色,同时通过区域联动营造整体路线氛围支援;白河林初埤木棉花节以一条木棉花道作为立地资源,通过整合周边农业农村资源,以节庆打造农夫集市,每年的区域联动根据主题设置不同的节庆亮点,吸引人流集聚,逐步形成稳定的节庆经济,拉动区域周边农村社区的协同发展。

3.5 鼓励新农社群串联拓展,降低返乡从农风险成本

台湾当局同样对新农人才回流农村投入极大关注,以“地方创生”的执行策略为例,台湾主要做法是构建青年留乡或返乡的支持系统及培力发展计划,办理地方创生青年培力工作站、空间环境整备及相关辅导协助。(1)通过青年培力工作站陪伴辅导青年留乡与返乡扎根,以地方创生为契机,鼓励新农参与本地创生相关发展议题,提供具体行动建议,并串联协助地方公司部门协助推动经营地方创生事业;(2)在新农社群陪伴辅导的同时,通过补助地方政府及办理中兴新村相关公有空间环境整备及活化,作为新农地方创生推动及经营场所,共创地方发展契机;(3)进一步强化辅导机制,成立分区辅导中心,对于地方新农团体所提出的提案构想,能够在就近的分区辅导中心进行咨询协助并提出申请;(4)通过青年培力工作站成立专案办公室强化各主管部门与地方政府间的沟通与联系,协助媒合地方创生提案所需的资源,并通过追踪了解执行情况,提供必要协助[2]。通过一系列对新农社群的串联拓展的鼓励措施,以台湾原山乡深沟村的新农振兴案例为典型,可以看到台湾在鼓励新农社群返农从农上,串联各方资源并发动新农社群内生潜力,通过切实的平台保障、土地资源整备与政策措施支持,同时充分发挥新农社群间传帮带的内生作用,降低了新农群体返乡从农风险成本,逐步形成人才聚集促乡村振兴的新路径。

参考文献:

[1]台湾“行政院”. 地方创生战略计划(核定本)[EB/OL].(2019-01-03). https://ws.ndc.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9hZG1pbmlzdHJhdG9yLzEwL3JlbGZpbGUvMC8xMTUwMC9lOTkzMjYyOC1mNzY4LTQ5N2EtODE3OS1iMDA1MjU3MGEwNGYucGRm&n=MTA4MDEwM%2BmZouaguOWumi3lnLDmlrnlibXnlJ%2FlnIvlrrbmiLDnlaXoqIjnlaso5qC45a6a5pysKS5wZGY%3D&icon=..pdf.

[2]台湾“行政院”.加速推动地方创生计划(2021至2025年)[EB/OL]. (2020-10-05).https://ws.ndc.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9hZG1pbmlzdHJhdG9yLzEwL3JlbGZpbGUvMC8xM TUwMC84NjIxMmE4NS04YjZiLTQ1MzEtOThjMi1kN2FhMmY1 YTA4NTcucGRm&n=5Yqg6YCf5o6o5YuV5Zyw5pa55Ym155Sf6 KiI55Wr6Zmi5qC45a6a5pysLnBkZg%3D%3D&icon=..pdf.

[3]吴云天.山林开放之民间团体与政府部门合作——以淡兰古道为例[J].台湾林业,2020(1):21-28.

[4]泰平古道——穿越百年的历史在淡兰古道上追寻先人的足迹[EB/OL].(2020-04-10). https://www.ourtrails.com.tw/hiking-dan-lan-historic-trail-tai-ping-one-day-trip/.

[5]罗光杰,王智纬.琼埔社区,十年有成[J].农政与农情,2020(12):81-87.

[6]李典耕,翁志成,黄振全.推动农村共同品牌,打造地产地销摇篮[J].农政与农情,2020(8):99-105.

[7]林姿君,庄金城,傅桂霖.农村产业齐聚,跨域创新白河林初埤木棉花道[J].农政与农情,2020(3):108-112.

[8]财团法人农村发展基金会.2020台湾农村发展观察年报[R].行政院农业委员会辅助编印.2021.

[9]李永展.地方创生,是“乡愁”还是“乡痛”[EB/OL].(2019-06-11).https://opinion.cw.com.tw/blog/profile/255/article/8151?utm_source=media_others&utm_medium=affiliate&utm_campaign=media_others-affiliate-other.

[10]张奡.基于行动者网络理论的台湾“内生式”乡村建设研究——以新竹县南埔社区为例[D].重庆:重庆大学,2019.