危险源与事故原因关系及危险源分类研究

傅 贵教授 杨晓雨 吴亚丽 孔庆端 郭丽娟

(1.中国矿业大学(北京) 应急管理与安全工程学院,北京 100083;2.河南鑫安利安全科技股份有限公司,河南 郑州 450001)

0 引言

危险源的英文词是Hazard。它的定义在《Occupational health and safety management systems—Requirements with guidance for use》(ISO 45001: 2018)、《Security and resilience—Vocabulary》(ISO 22300: 2018)、《Risk management—Vocabulary》(ISO Guide 73: 2009)、《煤矿安全风险预控管理体系规范》(AQ/T 1093-2011)、《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861-2009)等标准中的含义基本都是类似的,归结起来是“造成损害的潜在因素”。损害包括人员的致命或非致命伤害或疾病、财产损失、环境破坏等。由于在上述所有标准中都没有明确表达危险源定义中“潜在因素”的具体内容,或者表达时的概括性太强,人们对危险源的具体含义或者内容不甚清楚,给安全管理、危险源识别带来很大不便。

为探讨危险源的确切含义,使安全工作者对其有一致性的理解,国内外学者做了大量研究。最早,Heinrich在1931年的书中大量使用Hazard这个词汇,在1959年的书里面给出Hazard的含义:“一般指直接原因,且分为2类,人的不安全动作和机械或物理的不安全状态”。1961年Gibson在其文章中使用了3次Hazard,分别是Radiation Hazard,Shock Hazard,Position Hazard,但是并没有给出Hazard的含义和解释;1990年Reason也将事故发生过程视为物质和能量的不正常传递过程,将危险的能量和物质定义为危险源;田水承等认为,危险源是危险的物质能量及灾变信息的爆发点,是产生与强化负效应的核心,并提出3类危险源;陈全基于系统安全理论,将所有的事故致因因素叫做危险源;雷长群结合固有危险有害因素将危险源定义为,生产经营单位在生产经营活动中因具有固有危险有害因素而可能导致人员伤害或疾病的设施、设备、装置或场所。

以上研究都基于不同的观点定义危险源,有物质、能量理论和系统安全理论等。这些依据都是通过研究事故的发生原理来研究的。傅贵等探讨事故直接原因与危险源、隐患的关系,接着又梳理国内外标准中危险源相关术语的定义等,得出危险源就是事故原因,是能量、物质、行为的异常状态,其分类需依赖于事故致因模型。基于以上研究,本文继续从事故致因理论的角度,深入挖掘危险源的含义和具体内容,并借助于事故致因模型中事故原因的表达方式与逻辑关系,得到危险源的识别范围和方法,以期为危险源的确切识别提供理论依据。

1 危险源与事故原因的关系

美国国防部系统安全标准MIL-STD-882E对危险源和事故的关系做了这样的规定,危险源是引起事故(而不是事故后果)的现实或者潜在因素。事故的后果即损害由事故产生,包括人员的伤害与疾病,财产损失和环境破坏。MIL-STD-882E是美国标准,当然不适用于我国,但受这个标准启发,在尊重标准原来要义的前提下,可将前面提到的ISO 45001: 2018等对我国适用的国际标准和我国国内标准中的危险源也理解为事故原因,将损害(事故后果)的发生过程理解为“危险源→事故→损害”。据此得出,危险源就是事故原因,两者是等价的。

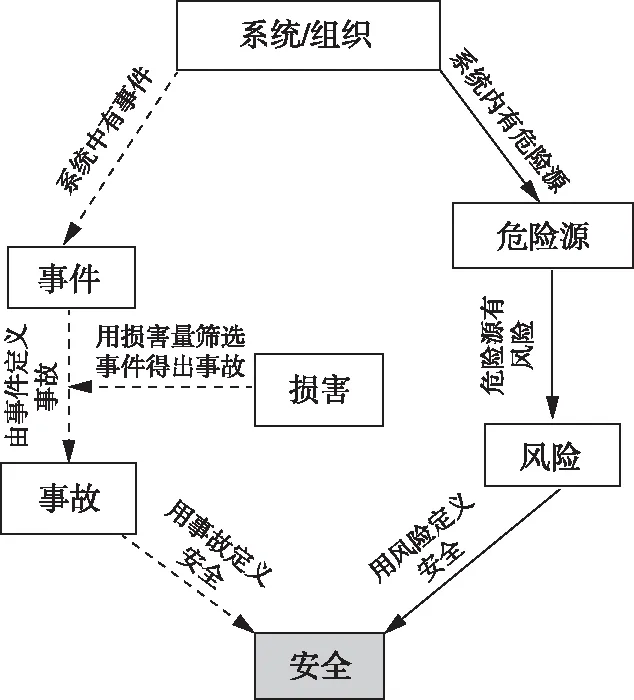

诚然,在职业(工作)安全与健康方面的英文文献中,定义危险源的最早尝试之一是将危险源作为“潜在的具有破坏性的能量或者物质”。如澳大利亚安全科学学会出版的安全科学《知识库》(Body of Knowledge,BoK)和安全研究者Gibson、Reason的专著中,Hazard比较普遍地被描述为使人受伤或得病、财产损失以及环境破坏的因素或者潜在因素。于是,一些观点就将这些因素理解为噪声、粉尘、有毒气体、各种能量等类似因素,但是危险源单指噪声、粉尘、有毒有害气体、各种能量等物质方面是不够全面的。原因是,这些英文文献并没有具体说“潜”多深、“延展”多远、多近距离或者什么类别的因素(如图1,中心圆形面积以外的线段等)才是导致损害的“潜在因素”的表示。

图1 危险源、事故、损害的关系示意图

如图1所示,用中心的圆形面积代表事故,圆形面积中间的方框代表损害即事故后果(含伤害与疾病、财产损失或环境破坏3种),用外围的黑色短线、小圆圈、中间有“S”的大圆圈等代表导致损害的各种因素,那么距离损害较近的因素可能有上面提到的噪声与粉尘等,是危险源;距离损害较远的、导致噪声与粉尘等致害的各类硬件设施、管理制度、操作行为等,根据ISO 45001:2018等标准的定义判断,也是导致损害的潜在因素,也是危险源。也就是说距离事故、其后果即损害距离不同、类别不同的所有因素都可能是直接、间接造成疾病与伤害的现实或者潜在因素,即都可能是危险源,这样,危险源的范围就不仅仅是噪声、粉尘、能量等因素。可以说,这些危险源先引发一个事故,这个事故再导致后果(损害),也就是形成“危险源→事故→损害”的顺序机制。这样从逻辑上来说,事故原因和危险源是同一个事物。

由于危险源和事故原因是同一个事物,它的分类就和事故原因的分类相同,都由事故致因模型来完成。不同的事故致因模型对事故、事故原因的定义、分类不同,危险源的定义和分类也就不同。分类后可以更清晰地得到事故原因和危险源的具体内容,才便于识别危险源。

2 危险源的分类

2.1 能量模型对危险源的分类

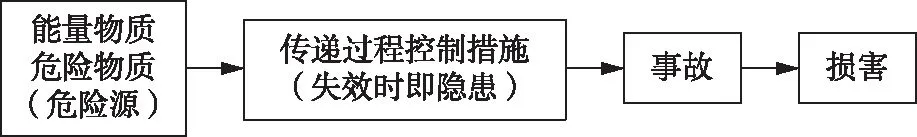

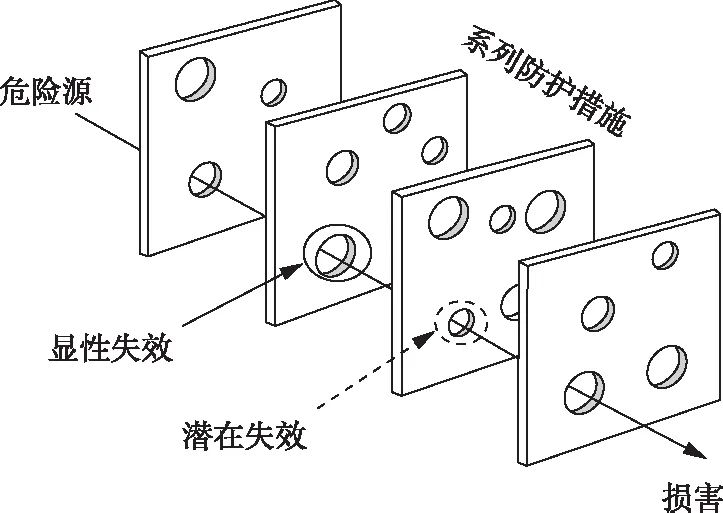

一般认为能量模型最初由Gibson于1961年提出,Haddon于1963年提出能量交换模型,该模型指出,事故是由非正常能量或者物质交换(释放或者传递)引起的,也就是说事故是由能量和物质的传递过程和控制措施2部分原因引起的(如图2),也即事故的实质原因由这2部分组成。1990年Reason提出瑞士奶酪模型(如图3),将事故原因分为组织因素、不安全的监督、不安全条件的先决条件和不安全动作。在能量模型中,人们习惯上把事故实质原因的第一部分(能量和物质)不叫做事故原因,而叫做危险源;把实质原因的另一部分(传递过程和控制措施)叫做事故原因。可见这个模型中说的事故原因仅仅是事故实质原因的一部分,危险源是实质原因的另外一部分。要预防事故,必须解决这2部分原因,于是就有双重预防机制。因此双重预防机制的实质是解决事故全部实质原因的2个部分。

图2 Haddon的能量交换模型

图3 瑞士奶酪模型

因此,能量交换模型清楚地表达了事故原因与危险源两者之间的关系,两者都为事故的实质原因,两者同时变为异常或失控状态则引发事故。也表明两者所包含的内容,危险源为“能量和物质”、事故原因为“传递过程和控制措施”,为危险源识别提供理论基础。

2.2 因果事故致因模型中的危险源分类

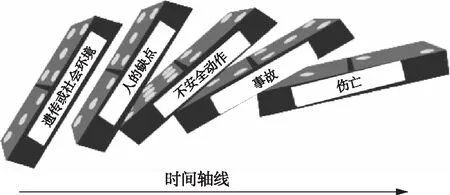

最早的因果模型应该是Heinrich于1941年提出的多米诺骨牌模型(Domino Theory)。这个模型中,Heinrich用5块多米诺骨牌顺序地代表事故后果、事故本身和距离事故由近及远的3个原因即不安全动作与不安全物态、人的缺点、人的遗传因素与成长的社会环境(如图4)。事故发生过程就是代表事故原因的3块骨牌由远及近地顺序倒塌,直至产生事故和事故后果。在该模型中,事故原因和危险源从形式到实质都是完全一致的。根据前面“危险源等同于事故原因”的分析结果,在Heinrich的多米诺骨牌模型或因果模型中危险源的内容就是3类事故原因即不安全动作与不安全物态、人的缺点、人的遗传因素与成长的社会环境。

图4 多米诺骨牌模型

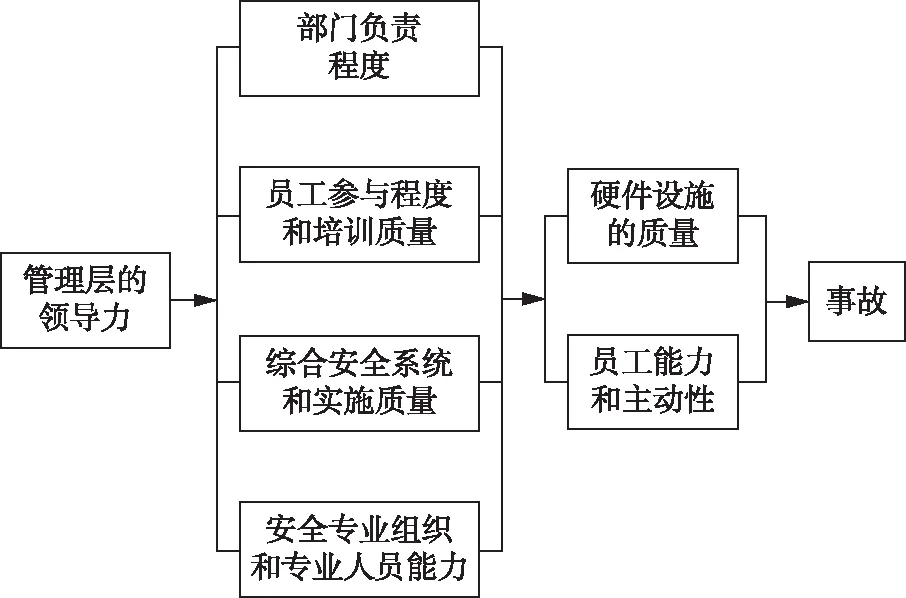

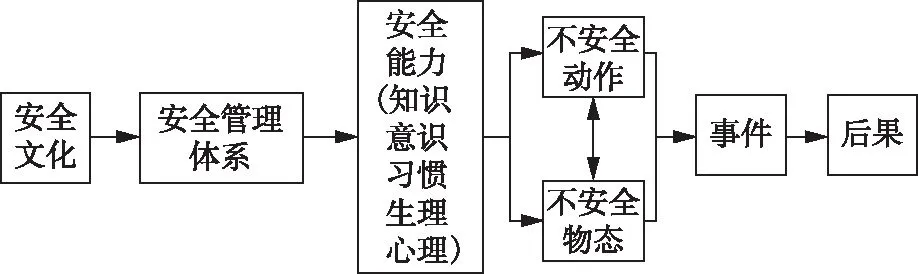

19世纪70年代,Adams、Bird、Weaver、Zabetakis等对Heinrich的事故致因模型进行多次改进,形成数个类似的因果事故致因模型。随后2002年Stewart提出了行为安全模型(如图5),2005年作者提出并持续完善的24Model。这些模型都是从一个视角说一种因果事故致因模型,他们中的事故原因和危险源都可以理解为完全一致。这些模型中,Bird将事故原因分成3类:直接原因、根本原因、管理控制缺乏;Stewart将事故原因分为7类:管理层的领导力、部门负责程度、员工参与程度和培训质量、综合安全系统和实施质量、安全专业组织和专业人员能力、硬件设施质量、员工能力和主动性;“2-4”模型(24Model)(如图6)中将事故原因分为5类:安全文化、安全管理体系、安全能力、不安全动作、不安全物态等,其中安全能力包括:知识、意识、习惯、生理以及心理。根据“事故原因与危险源等同”的原理,在这些模型中,危险源也分为对应的类别。

图5 Stewart的行为安全模型

图6 “2-4”模型(第五版)

2.3 系统论事故致因模型中的危险源分类

基于系统论的事故致因模型对事故原因的分析更加全面,事故发生的路径也更加复杂。它们是近年来研究文献增长最快的事故致因模型。系统论事故致因模型认为,事故是由系统内各个因素及其相互作用关系引起的。各个因素间也许没有直接的因果关系,其相互作用关系也各不相同,有基于社会技术系统的AcciMap模型,含有政府、法律法规、公司、管理、员工、工作等因素;有基于控制论的STAMP(Systems-theoretic Accident Model and Processes,STAMP)模型,含有控制器、执行器、传感器、被控制过程等因素;有基于物理学的功能共振模型(Functional Resonance Analysis Method,FRAM),含有输入、时间、控制、输出、资源、前提因素;还有5M模型,它提供了一种结构化的方法来分解系统,并具有各种变体和应用,含有人、机器、环境、目标和管理因素。其中各个因素间彼此的作用关系不易描述,但是各个因素的含义和内容还是可描述的,各个因素是事故原因,也都是危险源。

3 以组织为范围识别危险源

一些安全评价机构在进行危险源识别时,常常是把一个大系统拆分、划分为一个个物理单元,再在物理单元里面进行危险源识别、分析其风险、给出风险控制措施,也就是危险源识别过程是对一个硬件设施进行的,这个硬件设施里面是不含有人的,因此人的行为因素即不安全行为因素很自然地也就不可能被识别出来,导致危险源识别不全,安全评价效果不理想。根据事故发生在组织内的思想,改善方法是以组织结构规定的各层、各类组织为危险识别范围,将设备、设施纳入到组织内部,与组织的其他组成成分一起进行危险源识别。当然在识别之前必须选定事故致因模型,以清晰定义危险源之后才能进行很好地识别危险源。比如选定24Model,在组织内,事故原因即危险源分为组织层面和个人层面,组织层面上有安全管理体系和安全文化;个人层面上有安全能力和不安全动作、不安全物态。同样,依据其他事故致因模型识别危险源,依照不同模型内事故原因因素的划分也可以清晰地识别出不同类别的危险源。

4 结论

(1)通过深入分析危险源导致损害的机理,借鉴美国国防部的系统安全标准,得知危险源和事故原因的含义和分类是等同的。

(2)借助于因果、系统论等类型事故致因模型中事故原因的分类,可得到与事故原因相同的危险源分类和具体内容。

(3)根据事故致因模型中事故原因的类型和内容,可以方便地以组织为范围识别危险源,为改善我国安全评价和事故预防工作效果提供良好途径。