不同养殖方式下饲粮中添加丁酸梭菌对广西黄鸡生长性能、肠道形态与盲肠微生物区系的影响

韦晓芳 沈水宝 吴克宁 李修宇 袁汝喜 雷丽莉 张淑芳 章岳军

(广西大学动物科学技术学院,南宁 530004)

在我国鸡的饲养方式主要分为平养和笼养2种。平养鸡舍的饲养密度小,建筑面积大,投资相对较高,目前在我国一般肉鸡才使用这种饲养方式。平养又可分为厚垫料地面平养、网上平养和混合地面饲养。其中厚垫料地面平养为直接在土地面或水泥地面上铺设厚垫料,鸡只生活在垫料上面,对设备要求简单、投资少;但是饲养密度小,鸡只接触粪便,不利于疾病防治。笼养就是将鸡饲养在用金属丝焊成的笼子中,根据鸡种、性别和日龄设计不同型号的鸡笼。笼养主要优点:提高饲养密度、节省饲料、有利于鸡群防疫。其缺点为:设备投资相对大、长期笼养可能会导致鸡缺乏运动、受光照不均。已有相关报道表明,不同的养殖方式对鸡的生产性能和胃肠道发育产生不同的影响[1-10]。丁酸梭菌为厌氧型革兰氏阳性菌,在自然环境及动物体内均有分布,可产生丁酸、乳酸和乙酸等。近年来,丁酸梭菌作为益生菌已经广泛应用于肉鸡生产中,具有提高肉质、日增重以及降低料重比等作用,除此之外还起到改善肠道形态、促进肠道有益菌的增殖、抑制病原菌的繁殖、提升肠道对营养物质的消化吸收能力[11-17]。目前针对不同养殖阶段于不同养殖方式下,在饲粮中添加丁酸梭菌对广西黄鸡肠道形态发育以及肠道菌群变化的影响鲜有研究。因此,本试验针对在不同的养殖阶段于不同养殖方式下,在饲粮中添加丁酸梭菌,观察其对广西黄鸡在生长性能上造成的差异以及对肠道形态、盲肠微生物区系的影响,以期为今后饲粮中添加益生菌及选择最佳养殖模式以实现生产效益最大化提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

丁酸梭菌来源于湖北某微生物技术有限公司,添加量均为厂家指导剂量,即500 g/t,并于饲粮制粒过程中加入,成品料的活菌测量由北京科为博生物科技有限公司检测,丁酸梭菌活菌数≥1×109CFU/g,制粒后活菌数≥2.88×105CFU/g,以上数据为实测值。

1.2 基础饲粮

基础饲粮依据NRC(1994)的营养需要配制,其组成及营养水平根据广西黄鸡的品种特性、饲养管理和营养需求进行调整。饲粮生产在广西玉林新天地饲料有限公司进行,每批次生产约够10 d的饲喂量,每批次生产过程中前后各舍弃10包,以防加工过程中混合不均或带有其他批次杂质。每批次饲粮生产过程中随机多次抽样,检测营养成分和饲粮活菌数。营养水平在广西玉林新天地饲料有限公司化验室检测。基础饲粮组成及营养水平见表1。

表1 基础饲粮组成及营养水平(风干基础)

1.3 试验动物与试验设计

试验选取35日龄健康状态良好的广西黄鸡3 300羽,随机分为2组,每组5个重复,每个重复330羽。2个组分别为对照组(基础饲粮)和试验组(基础饲粮+500 g/t丁酸梭菌),分2个阶段进行饲养试验:第1阶段35~49日龄,笼养方式;第2阶段50~80日龄,转换为地面散养方式。

1.4 饲养管理

试验于2019年11月至2020年1月在广西壮族自治区玉林市容县黎村温泉肉鸡养殖基地进行。

笼养:笼底面积0.48 m2。饲养密度在试验1~20 d为85只/m2,试验21~35 d为51只/m2,试验36~50 d为40只/m2,全自动水线,暖气,24 h灯光(试验1~20 d),后期灯光时间逐渐减少。鸡舍每栋左、右均为4层排列,每层12个鸡笼。鸡舍内共有8个排气扇,前后各4个。鸡舍均安装温湿度报警器,可以24 h监测环境。

散养:散养鸡是跑山鸡,无法计算散养密度。散养垫料为木屑,1个轮转周期(30 d)更换1次(50 d后的鸡是放在半山腰上活动,80 d后会轮转至山顶区域直至出栏),鸡只养殖密度会随着日龄增长而增长。鸡棚全自动水线连接,1个鸡棚有8个出口,每个出口活动区域内有5个以上的饮水点,鸡棚内外均安装投料设施。

试验过程中全程人工喂料,并根据黄鸡品种特性以及遵循养殖场的饲养管理。采取限量饲喂(通过限饲梯度饲养试验得出最佳限饲量:35~49日龄平均日采食限饲量为52 g/d,50~80日龄平均日采食限饲量为62 g/d),自动饮水但进行适量控制,防止栏舍湿度过高。第1阶段单日投料量为1次,时间为08:00,舍内温度从28 ℃逐渐降到26 ℃,湿度控制在60%~65%;第2阶段单日投料量为2次,时间为08:00与15:00,笼养栏温度控制在20~25 ℃,相对湿度在60%~70%。

1.5 指标测定与方法

1.5.1 饲粮营养含量测定

参照GB/T 6432—1994方法测定饲粮中粗蛋白质含量;参照GB/T 6434—1994方法测定饲粮中粗脂肪含量;参照GB/T 6434—2006方法测定饲粮中粗纤维含量;参照GB/T 6434—1992方法测定饲粮中粗灰分含量;参照GB/T 6434—1994方法测定饲粮中氨基酸含量;参照GB/T 6434—1992方法测定饲粮中水溶性氯化物含量;参照GB/T 6434—2002方法测定饲粮中钙含量;参照GB/T 6434—2002方法测定饲粮中总磷含量。

1.5.2 生长性能测定

由于黄鸡前期饲养采取限量饲喂,每次投喂2 h内投料量均会被完全采食,因此本试验采食量的计算以投料量计算。

平均日采食量(ADFI)=总投料量/试验天数;

平均日增重(ADG)=(末体重-

初体重)/试验天数;

料重比(F/G)=试验期内总采食量/

试验期内总增重。

1.5.3 肠道形态测定

本试验有3个采样时间点,分别为试验开始前(35日龄)、转散养栏时(49日龄)、试验结束时(80日龄)。采样前空腹12 h,每个重复选取1羽体况健康并接近均重的鸡只颈部放血处死。在未经挤压的状况下取每个肠段同一位置的十二指肠、空肠、回肠各1 cm左右,用生理盐水轻轻冲洗后放入甲醛溶液中常温保存,固定24 h以上后,取出固定瓶中肠道组织,常规石蜡切片制作,显微镜镜检,图像在专业成像系统测量40倍视野下,测量隐窝深度、绒毛高度,计算绒毛高度/隐窝深度。

1.5.4 盲肠食糜16S rRNA测序

试验结束前,禁食12 h,每个重复选取1羽,进行屠宰,收集盲肠食糜,放入无菌的2 mL离心管中,液氮速冻,送样至生工生物工程(上海)股份有限公司委托测序,获得有效数据,并对数据进行分析。

1.6 数据处理与分析

生长性能、肠道形态数据收集后使用WPS软件汇总,用SPSS 22.0软件进行t检验分析,数据均以平均值±标准误表示,以P<0.05作为差异显著的判定标准。

2 结 果

2.1 不同养殖方式下饲粮中添加丁酸梭菌对广西黄鸡生长性能的影响

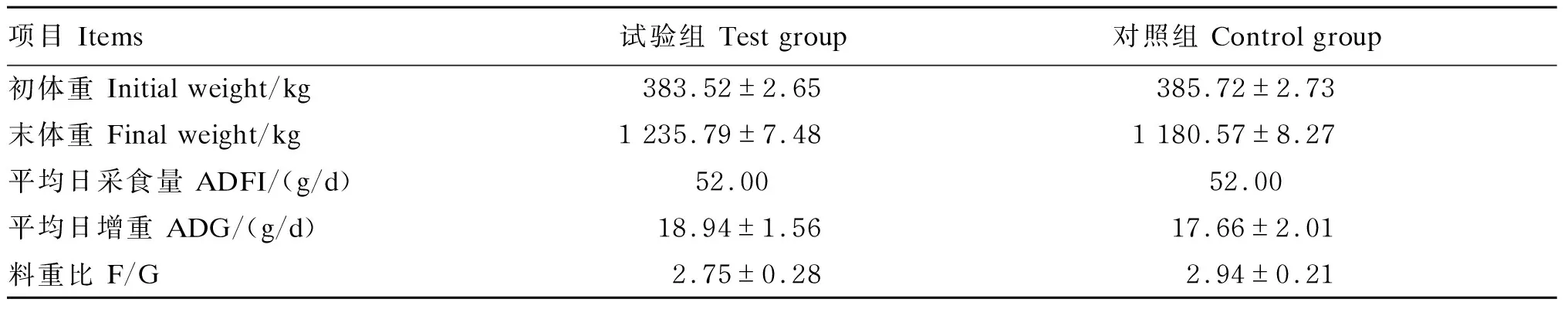

由表2、表3可知,35~49日龄广西黄鸡在笼养方式下,试验组的初体重、末体重、平均日增重、料重比与对照组相比均无显著差异(P>0.05),但料重比有低于对照组、平均日增重有高于对照组的趋势(P>0.05);49日龄试验组平均日增重比对照组高10.12%,料重比比对照组低9.40%。50~80日龄广西黄鸡在散养方式下,饲粮中添加丁酸梭菌对广西黄鸡生长性能造成的差异同样不显著(P>0.05),但呈提高的趋势;80日龄试验组末体重比对照组高1.91%,平均日增重比对照组高5.04%,料重比比对照组低5.06%。

表2 笼养方式下饲粮中添加丁酸梭菌对35~49日龄广西黄鸡生长性能的影响

表3 散养模式下饲粮中添加丁酸梭菌对50~80日龄广西黄鸡生长性能的影响

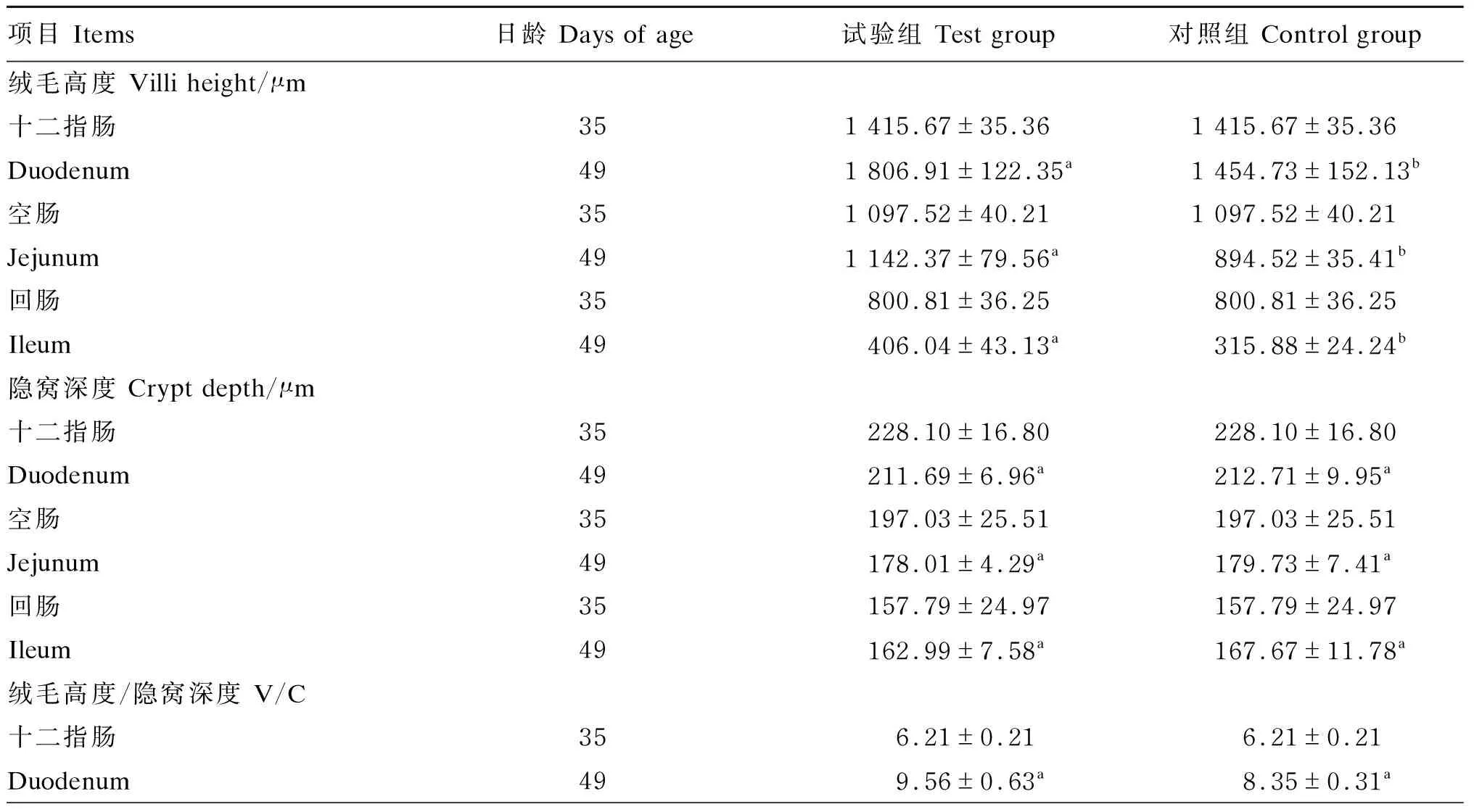

2.2 不同养殖方式下饲粮添加丁酸梭菌对广西黄鸡肠道形态的影响

2.2.1 笼养方式下饲粮添加丁酸梭菌对广西黄鸡肠道形态的影响

由表4可知,49日龄时,与对照组相比,试验组十二指肠、空肠、回肠的绒毛高度显著提高(P<0.05),分别提高24.21%、27.71%、28.54%;同时,试验组空肠、回肠绒毛高度/隐窝深度分别比对照组提高22.76%、45.14%(P<0.05),十二指肠的绒毛高度/隐窝深度有升高趋势。

表4 笼养方式下饲粮添加丁酸梭菌对35~49日龄广西黄鸡肠道形态的影响

续表4项目 Items日龄 Days of age试验组 Test group对照组 Control group空肠 356.04±0.096.04±0.09Jejunum496.31±0.55a5.14±0.18a回肠 355.08±0.115.08±0.11Ileum492.99±0.18a2.06±0.13b

2.2.2 散养方式下饲粮中添加丁酸梭菌对广西黄鸡肠道形态的影响

由表5可知,散养方式下,80日龄时试验组十二指肠绒毛高度、绒毛高度/隐窝深度分别比对照组提高45.38%、37.40%(P<0.05);空肠绒毛高度和绒毛高度/隐窝深度分别比对照组提高22.49%、34.16%(P<0.05);回肠绒毛高度/隐窝深度比对照组提高45.14%(P<0.05)。

表5 散养方式下饲粮中添加丁酸梭菌对50~80日龄广西黄鸡肠道形态的影响

2.3 不同养殖方式下饲粮中添加丁酸梭菌对广西黄鸡盲肠食糜中微生物区系的影响

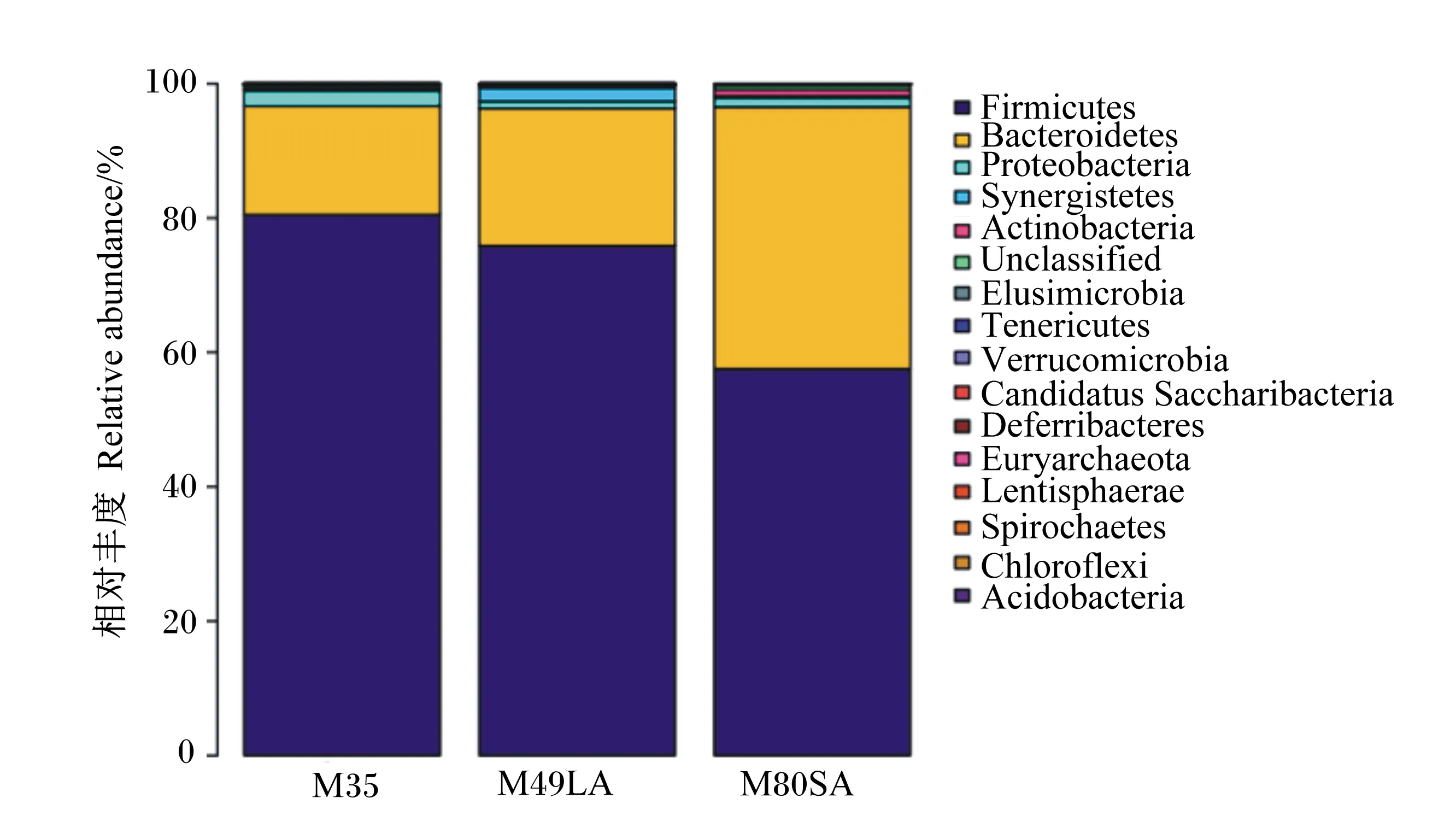

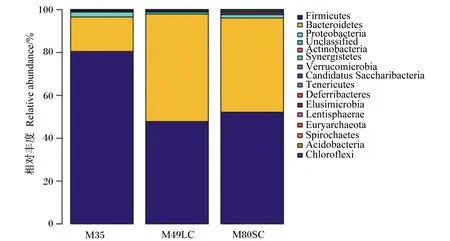

对广西黄鸡盲肠微生物区系在门水平上的分布(图1、图2)进行分析发现,在门水平上的优势菌门为厚壁菌门(Firmicutes)、拟杆菌门(Bacteroidetes)、变形菌门(Proteobacteria)。厚壁菌门在早期(35日龄)占据绝对的优势,比例在80%以上;49日龄笼养时试验组的厚壁菌门相对丰度显著高于对照组(P<0.05);随着厚壁菌门相对丰度的降低,拟杆菌门所占比例对应增高,49日龄时对照组的拟杆菌门相对丰度显著高于试验组(P<0.05)。对比49日龄笼养,80日龄散养时试验组的厚壁菌门相对丰度下降,但还是高于对照组(P>0.05);2组的变形菌门和放线菌门(Actinobacteria)相对丰度均为上升趋势(P>0.05)。

M35为35日龄笼养试验组,M49LA为49日龄笼养试验组,M80SA为80日龄散养试验组。图3同。The M35 was the 35-day-old caged-raising test group, the M49LA was the 49-day-old caged-raising test group, and the M80SA was the 80-day-old free-raising test group. The same as Fig.3。

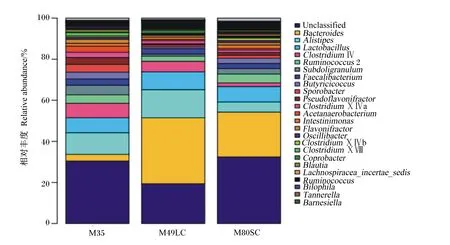

M35为35日龄笼养对照组,M49LC为49日龄笼养对照组,M80SC为80日龄散养对照组。图4同。

对35~80日龄广西黄鸡盲肠微生物区系在属水平上的分布(图3、图4)进行分析发现,在属水平上的优势菌属主要以拟杆菌属(Bacteroides)、乳酸杆菌属(Lactobacillus)、另枝菌属(Alistipes)、梭菌属(Clostridium)和瘤胃球菌属(Ruminococcus)为主。除未分类(Unclassified)外,试验组的拟杆菌属相对丰度随日龄增长而提高,逐渐变成第1优势菌属;试验组另枝菌属相对丰度在49日龄时显著低于对照组(P<0.05),而后呈现为下降趋势;对照组则整体表现为先上升后下降趋势。49日龄时试验组梭菌属相对丰度显著高于对照组(P<0.05),散养至80日龄时发现拟杆菌属依旧是第1优势菌属。综上所述,与对照组相比,35~49日龄笼养方式下饲粮中添加丁酸梭菌显著降低了肠道内拟杆菌属和另枝菌属相对丰度(P<0.05),显著提高梭菌属相对丰度(P<0.05);与笼养方式对比,散养至80日龄瘤胃球菌属相对丰度呈升高趋势,试验组显著高于对照组(P<0.05)。

Unclassified:未分类;Bacteroides:拟杆菌属;Lactobacillus:乳酸杆菌属;Alistipes:另枝菌属;Clostridium Ⅳ:梭菌属Ⅳ;Ruminococcus 2:瘤胃球菌属2;Faecalibacterium:粪杆菌属;Subdoligranulum:罕见小球菌属;Pseudoflavonifractor:假黄杆菌属;Butyricicoccus:丁酸球菌属;Sporobacter:孢杆菌属;Clostridium ⅩⅣa:梭菌属ⅩⅣa;Flavonifractor:黄杆菌属;Acetanaerobacterium:厌氧醋菌属;Intestinimonas:肠菌素属;Clostridium ⅩⅧ:梭菌属ⅩⅧ;Blautia:布劳特氏菌属;Clostridium ⅩⅣb:梭菌属ⅩⅣb;Oscillibacter:颤杆菌属;Lachnospiracea_incertae_sedis:毛螺菌;Barnesiella:巴恩斯氏菌;Ruminococcus:瘤胃球菌属;Prevotella:普氏菌属;Coprococcus:粪球菌属;Coprobacter:粪球菌属。图4同。The same as Fig.4.

图4 对照组35~80日龄广西黄鸡盲肠微生物区系在属水平上的分布

3 讨 论

3.1 不同养殖方式饲粮中添加丁酸梭菌对广西黄鸡生长性能的影响

有关使用丁酸梭菌提高广西黄鸡生长性能的报道较多。在肉鸡养殖中,部分试验表明丁酸梭菌可以提高鸡的生长性能[14],杜云平等[12]分别在肉鸡和种鸡的饮水中添加1.5×109CFU/mL的丁酸梭菌,发现肉鸡平均日增重提高4.62%,料重比下降了9.26%,并且可以很好地预防仔鸡肠炎。在麻羽肉鸡中添加0.2%丁酸梭菌,平均日增重提高8.34%,料重比降低6.49%[11]。但是也有研究发现,添加丁酸梭菌后对肉鸡的平均日增重、料重比无显著影响[15],这与本研究结果相似,即在不同养殖方式下饲粮中添加丁酸梭菌对不同日龄广西黄鸡的生长性能未产生显著变化。这可能是与本试验全程限饲有关,黄鸡采食量不足,导致生长性能差异不显著,但均有提高平均日增重以及降低料重比的趋势。

3.2 不同养殖方式饲粮中添加丁酸梭菌对广西黄鸡肠道形态的影响

肠道是动物消化和吸收营养物质的重要场所,饲粮停留在肠道的时间和肠道的营养吸收对于饲粮消化率尤为重要。常用绒毛高度、隐窝深度、绒毛高度/隐窝深度评估肠道对营养的吸收能力。饲粮中添加丁酸梭菌会影响黄鸡对饲粮中养分的利用率,农斯伟等[18]发现饲粮中添加丁酸梭菌能显著提高鸡各肠段的绒毛高度和绒毛高度/隐窝深度;徐晨希等[19]研究发现,丁酸梭菌显著降低了肉鸡十二指肠的隐窝深度,提高了绒毛高度/隐窝深度及绒毛高度;丁酸梭菌可以通过分泌代谢产物来增强肠道抗氧化酶活性,降低肠道上皮细胞可能引起的肠道损伤;同时能够明显修复因抗生素引起的肠道黏膜完整性损坏、绒毛破坏、上皮细胞肿胀脱落等症状[20-21];本研究中,笼养方式下饲粮中添加丁酸梭菌可以提高35~49日龄广西黄鸡十二指肠、空肠、回肠的绒毛高度,降低隐窝深度,提高绒毛高度/隐窝深度。49日龄笼养时对比,80日龄散养时广西黄鸡的十二指肠、空肠、回肠肠绒毛高度均呈提高趋势。从不同时期不同养殖模式来对比,笼养加散养的养殖式下,饲粮中添加丁酸梭菌可以促进黄鸡肠道形态更好的发育。

3.3 不同养殖方式下饲粮中添加丁酸梭菌对广西黄鸡盲肠微生物区系的影响

本研究发现,不同养殖方式下饲粮中添加丁酸梭菌可以提高肠道内梭菌属、瘤胃球菌属的相对丰度,笼养转散养后会促进瘤胃球菌属相对丰度的提升。这可能是因为笼养初期饲喂丁酸梭菌饲粮,有部分丁酸梭菌定植在肠道内,促进了同类菌群的繁殖,而散养后鸡会因采食某些粗纤维含量高的食物(可能是垫料或者是山上植物等),导致肠道降解粗纤维的瘤胃球菌属菌群提高[22]。笼养转散养至80日龄,各组变形菌门和放线菌门相对丰度均为上升趋势。这说明散养的环境可能更适合有益菌的繁殖。这与郑青[23]研究结果相似,可能是散养后复杂的饲养环境影响肠道菌群的适应性,提高肠道菌群的相对丰度。因此,不同养殖方式下饲粮中添加丁酸梭菌均可提高盲肠菌群的相对丰度,且笼养转散养后,菌群的相对丰度可以得到进一步的提升。

4 结 论

① 笼养加散养的养殖方式下,饲粮中添加丁酸梭菌对不同日龄广西黄鸡的生长性能未产生显著变化,但有提高平均日增重以及降低料重比的趋势。

② 不同日龄按照笼养加散养的养殖方式,饲粮中添加丁酸梭菌可以促进黄鸡肠道形态更好的发育。

③ 笼养加散养的养殖方式下,饲粮中添加丁酸梭菌均可提高盲肠主要菌群的相对丰度,且笼养转散养后,盲肠菌群的相对丰度可以得到进一步的提高。