我国治理食品掺假的相关法律法规体系研究

吴炜亮,张朵,杨朝慧,王敏,杨晨,谢杭澄,杨杏芬*

(1.南方医科大学 公共卫生学院,食物安全与健康研究中心,广东省热带病研究重点实验室,广州 510515;2.广东瀛双律师事务所,广东 佛山 528299)

食品掺假,也称经济利益驱动型食品掺假(economically motivated adulteration, EMA)是一个全球性的话题,是世界各国在食品安全领域共同面临的一个重要挑战[1]。随着食品供应链日益全球化、复杂化以及食品工业的快速发展,食品掺假行为时有发生,如我国2008年的“三聚氰胺婴幼儿奶粉事件”、2013年席卷欧洲多国的“牛肉掺假事件”、国际上常发生的“橄榄油和蜂蜜掺假事件”等[2-4]。频发的食品掺假事件不仅威胁着消费者的身体健康和生命安全,干扰着食品行业的正常秩序和国际贸易,也容易诱发严重的信任危机和社会公共危机[5-9]。

关于食品掺假的概念,美国食品药品监督管理局(US FDA)在2009年将其定义为“为了提高产品的外观品质、降低生产成本而欺骗性地、故意地在产品中添加或者替代某种物质”[10]。通过对大量文献的梳理,课题组将食品掺假定义为“为获得更高的经济利益,蓄意对食品、食品添加剂和食品包装、标识进行非法添加、替代、稀释、假冒、篡改和仿制等行为,对公共健康具有已知或者潜在的危害”[11]。和发达国家食品掺假事件多数为“真实性”问题不同,我国的食品掺假除了“真实性”问题外,还有“安全性”问题。我国一直在不断完善食品安全领域的法律法规[12-15],在一定程度上遏制了食品掺假特别是恶性事件的发生。目前鲜有文献对我国法律法规体系下与食品掺假有关的内容进行分析,我国治理食品掺假的相关法律法规有哪些,现状怎样,存在哪些不足,这些问题的解决对于更好地治理我国的食品掺假问题具有重要意义。

1 我国治理食品掺假的相关法律法规框架

我国的法律法规框架体系主要包括法律、法规(行政法规和地方性法规)、规章(部门规章和地方政府规章)和一些行政规范性文件(见图1)。目前我国还没有专门针对食品掺假的法律法规及规范性文件,但现有的食品安全法律法规体系中在一定程度上有涉及食品掺假的内容。按照法律地位及效力由高到低的逻辑顺序,本研究重点对食品掺假治理相关的法律、行政法规、部门规章、地方性法规和地方政府规章进行梳理和总结。

图1 我国法律法规框架体系Fig.1 The framework system of laws and regulations in China

1.1 相关法律

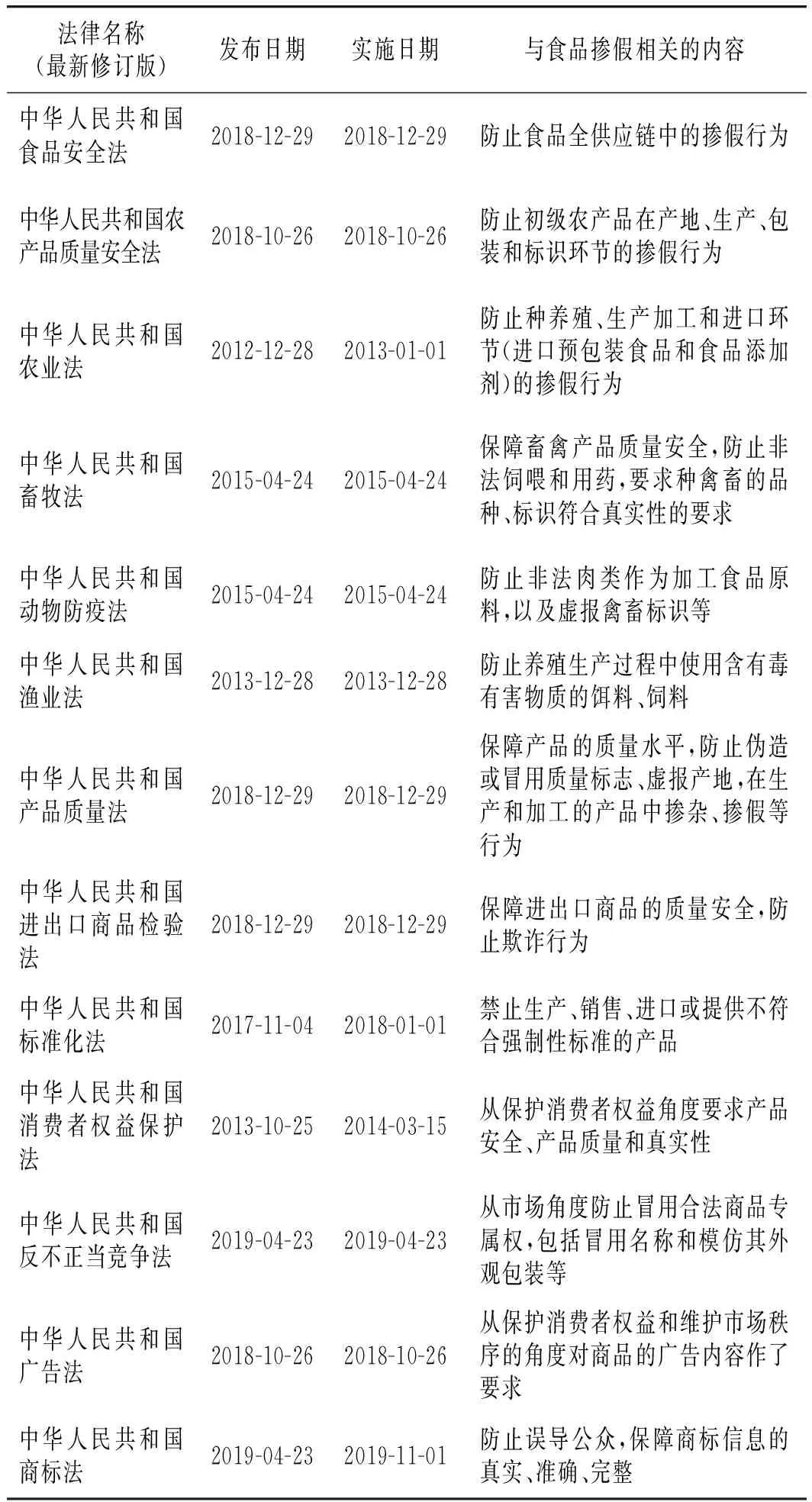

我国治理食品掺假相关的法律主要由三部分组成:宪法、基本法和专门法。其中,《宪法》是我国的根本大法,《刑法》、《民法》和《刑事诉讼法》等法律组成的基本法是保障,《食品安全法》为主导的专门法是核心,监管主体涉及市场监督管理、农业农村、卫生健康、商务、公安、海关等多个部门。在治理食品掺假有关的专门法中,《食品安全法》是针对所有食品安全问题的通用法,《农产品质量安全法》覆盖食用农产品的质量安全,本质上从属于《食品安全法》;《农业法》、《畜牧法》、《动物防疫法》和《渔业法》均在不同环节有涉及防止食品掺假的内容,其目的是为了促进种养殖等各产业的健康可持续发展;《产品质量法》、《进出口商品检验法》和《标准化法》等是保障产品质量的通用法,包括农产品和食品;《消费者权益保护法》、《反不正当竞争法》、《广告法》和《商标法》等主要从保护消费者和维护市场秩序的角度对产品的真实性、包装、广告和商标等做了规定。以上法律从不同角度涉及到食品掺假的内容,为我国治理食品掺假行为提供了坚实的法律支撑(见表1)。

表1 我国涉及食品掺假治理的专门法Table 1 The specialized laws concerning food adulteration in China

1.2 行政法规

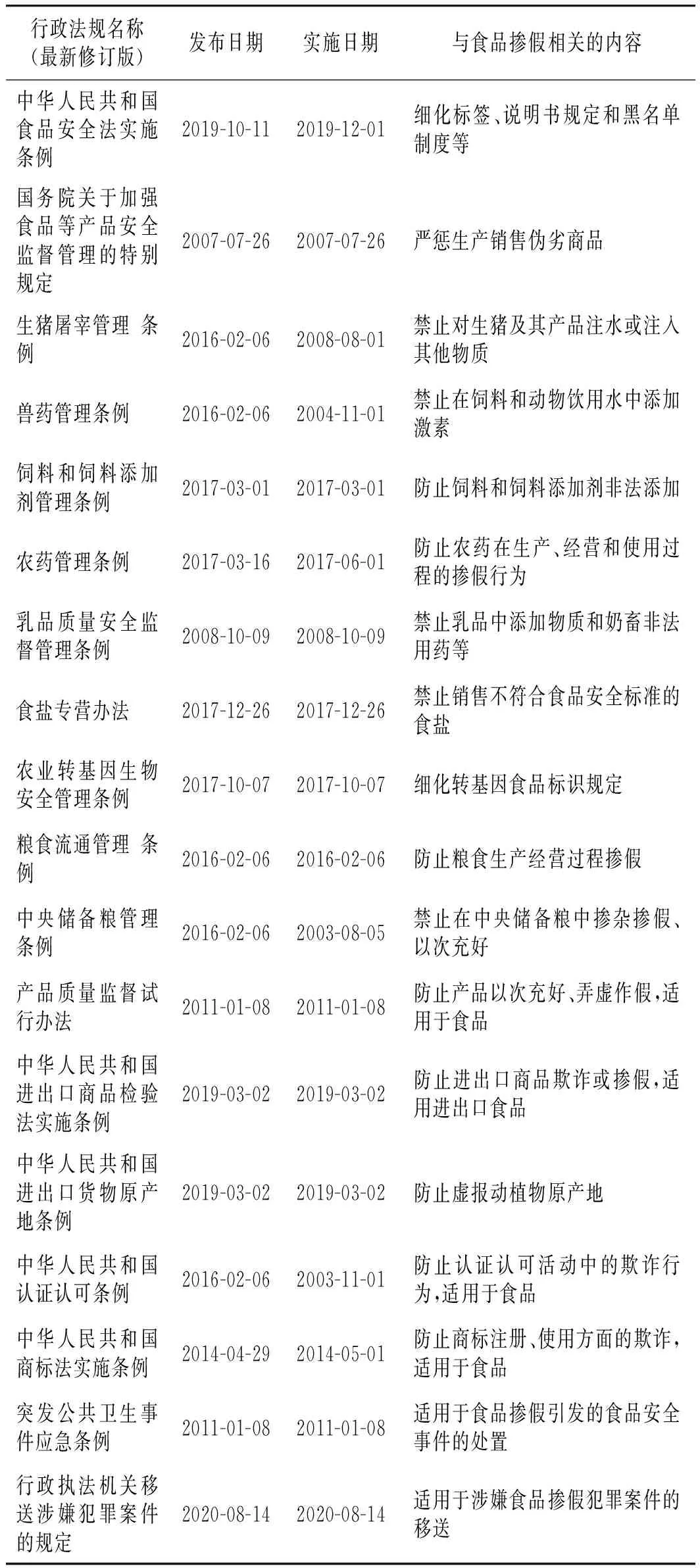

根据以上法律,为更好地行使行政权,履行行政职责,国务院从农产品种养殖、食品生产加工、流通、销售、进出口检验等不同角度制定了各种与食品卫生、质量安全有关的行政法规。这些行政法规中均不同程度地涉及到食品掺假治理的内容。例如,《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《进出口商品检验法实施条例》、《产品质量监督试行办法》和《中华人民共和国商标法实施条例》等进一步细化了上述专门法的内容;《进出口货物原产地条例》涉及到国际上常见的鱼类和酒类食品的原产地造假问题;《突发公共卫生事件应急条例》中包含企业掺假引发食品安全问题后的应对措施;《乳品质量安全监督管理条例》、《食盐专营办法》、《农业转基因生物安全管理条例》和《粮食流通管理条例》等分别对各类具体食品的掺假行为作出相关规定(见表2)。

表2 食品掺假治理相关的行政法规Table 2 The administrative regulations on food adulteration

1.3 部门规章

部门规章是国务院各部委及直属机构根据法律和行政法规制定的规范文件,也是我国法律体系的重要组成部分。根据相关法律和行政法规,食品药品监管总局、农业部、卫生部、国家质量监督检验检疫总局、质监总局、海关总局、安全生产总局、发改委、商务部等多个部门发布了各种类型食品行业通用的部门规章,很多与食品生产经营、网购和外卖食品、生鲜乳、转基因食品、进出口食品、供港食品、食品添加剂、农兽药和“三品一标”食品有关的规章涉及到食品掺假的内容,例如《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》、《网络食品安全违法行为查处办法》、《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》、《食品安全抽样检验管理办法》、《食品召回管理办法》、《生鲜乳生产收购管理办法》、《食品标识管理规定》和《食品添加剂新品种管理办法》等。

1.4 地方性法规和地方政府规章

在我国特色社会主义法律体系中,除了国家层面的法律法规,还有地方层面的法规规章。地方性法规和地方政府规章在所管辖的范围内具有约束力,也是我国法律体系不可或缺的重要有机体。地方性法规指的是省级和设区的市人大及常委会依据法定权限和程序制定的条例、办法和规定,与食品掺假有关的有《广东省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》、《甘肃省查处生产销售假冒伪劣商品行为条例》等。另外,地方人民政府制定的地方规章有《上海市食品安全信息追溯管理办法》、《海南省食品生产加工小作坊监督管理办法》等。在北大法宝数据库中,将标准化、检验检疫有关的内容归为食品安全,将特殊食品标志、标识和食品质量、真实性有关的内容归为食品掺假,筛选并统计出的与食品安全、食品掺假有关的部门规章、地方性法规和地方政府规章见表3。

表3 基于“北大法宝”数据库的食品安全、食品掺假相关的规范性文件统计Table 3 Statistics of normative documents related to food safety and food adulteration based on “Peking University Laws”database

另外,与食品掺假相关的其他规范性文件也是遏制食品掺假行为的重要依据。其中,全国打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治领导小组根据原卫生部(现国家卫生和计划生育委员会)等九部门的相关规定陆续发布的六批《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单》(又称“黑名单”)在震慑食品企业非法添加行为方面发挥了重要的作用。

续 表

续 表

2 我国治理食品掺假相关法律法规体系存在的问题

2.1 相关法律法规体系的针对性不强

食品作为一种特殊产品,既涉及食品安全又关系到食品质量,因此食品掺假既可能会导致不同程度的食品安全问题,例如掺入有毒有害物质、非食用物质等,进而对消费者的身体健康造成风险或者损害;也可能会引发产品的质量问题,例如采用稀释的手段降低生产成本、使用更廉价的食品原料、食品原产地和品种欺诈等,这类食品掺假行为虽不会引发食品安全问题,但却可能导致营养缺乏等健康风险。多数情况下,食品掺假是质量问题,主要受经济利益的驱动。食品安全和食品掺假既有联系又有区别,但是我国现有的法律法规体系没有对食品安全和食品掺假作出有效区分,多是在食品安全相关的法律框架下或与农业、食品产业发展相关的法律法规中涉及部分食品掺假治理的内容,食品掺假作为一类重要的食品质量安全问题未被作为独立的概念纳入到法律监管体系中,其内涵和类型也没有被界定清楚,因此有些食品掺假行为很难找到对应的法律进行监管。例如,部分农户在豆芽的生产过程中违法使用的植物生长刺激剂到底是农药还是食品添加剂目前还没有一个定论,若属于农药,归农业农村部管,若属于添加剂,则归卫生部门管,界定不清导致了监管混乱,现实中还有很多类似的困境有待解决。

2.2 对食品掺假行为的惩罚力度不足

由于多数食品掺假行为并不涉及食品安全问题,因此在我国现行的法律法规框架体系下,没有充分重视生产和销售假冒伪劣产品的危害[16],涉嫌食品掺假的违法者多被处以民法领域的罚款,很少涉及行政处罚和刑事责任,违法成本偏低。以食品标签和说明书造假为例,根据《食品安全法》第一百二十五条,仅会被处以二千元以下的罚款,并且执法的弹性比较大,根本不足以震慑不法分子。对食品掺假行为的惩罚力度不足导致我国现有的法律法规体系还不能有效地遏制食品掺假行为。

2.3 治理食品掺假的配套措施不够健全

首先是食品安全风险预警体系缺乏时效性。目前我国食品安全预警监测系统的建设还处在初级阶段,既存在食品安全监测数据分散、孤立、标准不统一、信息缺乏有效整合的问题,也存在基层监测能力不高、食品信息交流机制较为薄弱、信息通报机制不完善、信息发布不及时的问题[17-18]。其次是食品召回制度难以真正发挥作用。一是由于召回成本较高、流程复杂和部分生产经营者社会责任意识薄弱等原因,很多食品企业不愿意主动召回问题食品;二是我国实行的是责令召回制度,食品企业如果拒绝履行责令召回,政府部门有权对其进行处罚,若执行召回的成本远高于接受处罚遭受的损失,那么食品企业很有可能拒绝召回;三是即使问题食品被成功召回,很多企业也不具备无害化处理的能力,问题食品很有可能被再次加工后流入市场[19-21]。再次是缺少覆盖全程、全国统一的食品安全可追溯制度。目前全国各地区实施的食品安全可追溯制度各成一体,存在信息不共享、追溯成本较高、难以实现全程可追溯等诸多问题[22-24]。新修订版《食品安全法》第四十二条规定国家要建立食品安全全程追溯制度,但是该条款并没有相应的配套法规,没有细化可追溯制度的覆盖范围、管理主体和技术标准等内容,缺乏可操作性。最后是食品安全信用体系还不够完善。一是对建立食品安全信用档案的规定比较抽象和模糊,缺乏具体的指导规定,实际操作难度较大;二是食品信用体系的落实存在困难,主要的原因是食品信用体系的建设成本较高,而且全国小微企业和个体经营户数量庞大、流动性强,现有的食品安全信用监管机制覆盖范围有限;三是全国共享的食品安全信息共享平台还未建立,而且政府公开的大多数是被刑事判决的食品安全严重失信者名单,对于日常例行监督检查、产品检验抽验等发现的失信信息公布还不够及时[25-26]。

3 完善我国食品掺假法律法规体系的对策建议

3.1 修正《食品安全法》相关条款及内容

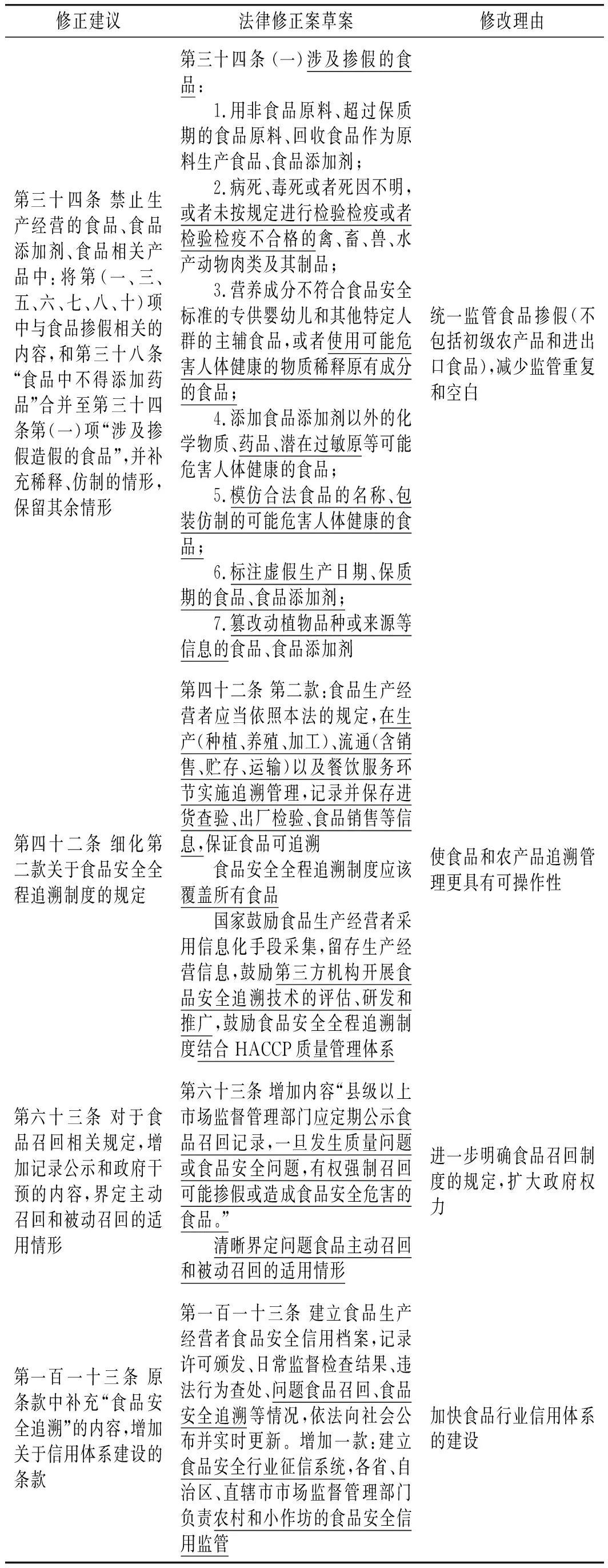

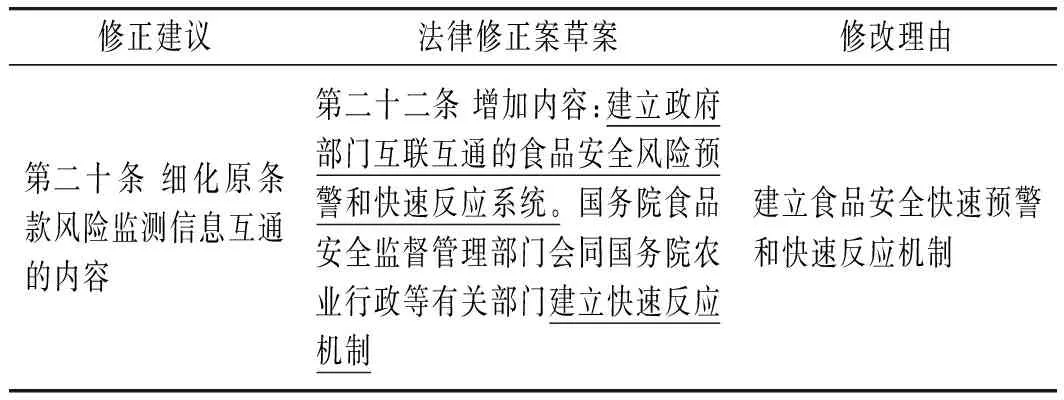

针对《食品安全法》在防范食品掺假行为方面的不足,建议将防范食品掺假提升至法律层面的高度,明确食品掺假的行为类型,并将其完整纳入监管体系,同时还要补充和细化相关配套制度,具体的修改建议见表4。

表4 《食品安全法》修改建议

3.2 补充《食品安全欺诈行为查处办法》(征求意见稿)

原国家食品药品监管总局制定的《食品安全欺诈行为查处办法》(征求意见稿)(下文称“办法”)是法制层面作出的治理食品欺诈的一大尝试。在完善《食品安全法》的基础上,有必要提出一部专门的法规对食品掺假行为作细化规定。建议从部门规章提升到行政法规层面,修改为《食品安全欺诈行为管理条例》,并对关于治理食品掺假行为的条款进行修改和补充:第七条“产品欺诈”,第二项添加的物质补充“药品、潜在过敏原”;新增一项为“模仿合法食品的名称、包装仿制的可能危害人体健康的食品”;用“使用可能危害人体健康的物质稀释原有成分”替代第四款“营养成分不符合食品安全标准”的表述。第九条“标签、说明书欺诈”中,在第一款补充“虚假标注食品原料的物种、原产地或来源”的内容,第五款用“虚假描述食品生产过程”进行总结。最后,依据法律责任章节的相应条款加大惩处力度。

3.3 完善相关配套措施

健全食品掺假相关的法律体系难以依靠一部法律或法规达成,需要多部门长期系统协作,不断完善相关的配套措施。第一,在建立及时的信息通报和发布机制的基础上,推进全覆盖、全过程的食品安全追溯体系建设;第二,加强食品安全风险监测和预警,充分发挥风险分析的作用,建设动态、高效、联合的快速预警机制;第三,明确食品召回中政府的责任,加大食品安全信用监管的覆盖面和信用档案的透明性,进一步探索精准治理食品掺假的防控体系。