西南地区少数民族多声部民歌和声研究

摘 要:西南地区少数民族多声部民歌种类丰富,是劳动人民长期积淀的智慧和艺术的结晶,研究、了解其风格特征与内涵,对丰富当代音乐创作、演唱与演奏,丰富自身艺术实践,增强爱国情感与民族自豪感方面将起到积极的作用。以西南地区少数民族具有代表性的藏族民歌、布依族民歌、侗族民歌、羌族民歌、佤族民歌中的多声部民歌作为研究对象,从和声语言特征、旋律中的和声思维及终止表达几方面,深入剖析多声部民歌的构成规律,探究其产生的内涵与意义。

关键词:西南地区少数民族;多声部民歌;和声研究

中图分类号:J607 文献标识码:A

文章编号:1004 - 2172(2021)02 - 0032 - 08

DOI:10.15929/j.cnki.1004 - 2172.2021.02.004

中国自古以来就是一个多民族聚居国家,少数民族主要分布在东北、西北和西南地区,尤其在以云贵高原为中心的西南地区的民族种类最为众多,大概有30多个兄弟民族。各族人民在地域、习俗、语言、生活上的不同,使得各民族的音乐文化在内容、形式、风格上都有很大的差异。在长期的劳动与生活中,少数民族多声部民歌在世代传唱中得以保存并流传至今,积淀了丰富多彩的民间音乐文化。西南地区少数民族多声部民歌是传统民间音乐文化中具有重要地位的艺术瑰宝,是各族人民长期积淀的智慧和艺术的结晶,对其进行研究,熟悉其风格,了解其内涵,对丰富当代音乐创作、演唱与演奏,丰富自身艺术实践,增强爱国情感与民族自豪感方面均将起到积极的作用。少数民族多声部民歌形成了丰富的旋律、和声、织体、调式、音阶、节拍、节奏、演唱形式与演唱方法,限于篇幅,文章仅对西南地区少数民族多声部民歌中存在的独特和声现象进行研究。

一、和声语言特征

中国的传统音乐虽然是以单声线性音乐为主,但也有多声性的音乐,少数民族多声部民歌即是中国传统音乐中多声性音乐的代表之一。此类民歌在音乐的纵横向陈述过程中,表现为独立性和依附性的和音,它不同于西方音乐中功能性、体系性的和声。这正是少数民族多声音乐独特和声效果的民族性、地域性体现,使其在世界民间音乐中绽放它特有的魅力和色彩。西南地区的少数民族种类众多,这一地区的多声部民歌具有其独特的和声语言特征以及组合方式。

(一)大二度和音及结合方式

大二度和声音程在西方古典和声中被认为是不协和的音程,但在少数民族多声部民歌中所体现出来的音响色彩魅力却是另一番韵味,是一种新奇的听觉效果。西南地区少数民族民歌中,大二度和音是比较普遍的和声组合方式,如云南的傣族、彝族,四川的羌族、藏族,贵州的布依族、侗族等的民歌。

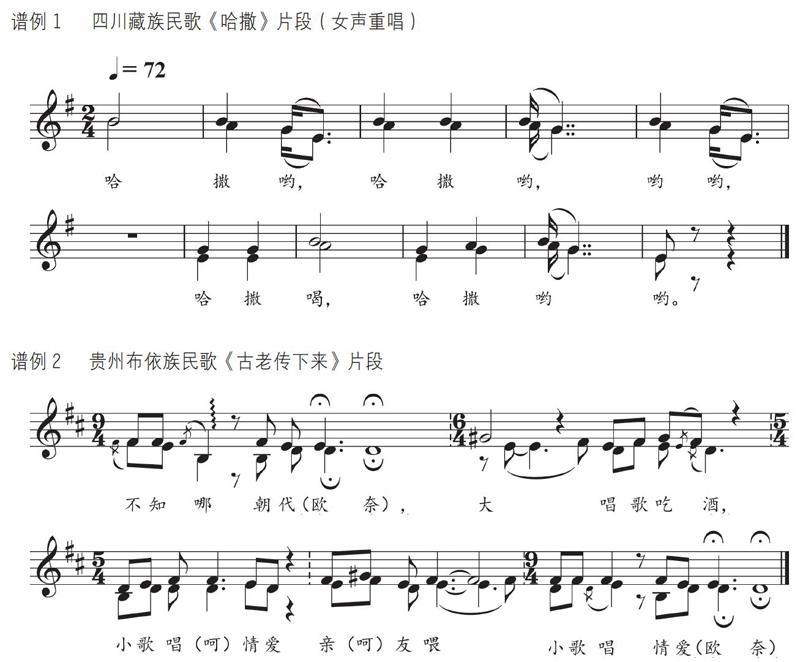

如谱例1四川藏族民歌《哈撒》,为羽调式,音调质朴,节奏整齐,音域在中声区五度之内,通过同度、二度、三度音程体现和声效果。在二声部的演唱中,几乎每小节都有大二度和音,体现出藏族民歌浓郁的地方音调特色。谱例2贵州布依族民歌《古老传下来》,为宫调式,音调多为级进,具有叙述性特征,节拍较自由,装饰音的运用使得音乐表达更加细腻且更具韵味。特别是民歌中G调式特征音作为宫调式增四度变徵音的出现,使音乐更具有了浓厚的地方风格和民族特色。

观察谱例1、谱例2中大二度和音的声部组合以及运行关系,可以看到,大二度和音普遍建立在主音上。它可以用于民歌的乐句中,也可以用于终止处,更多的则是用于民歌结束终止时,由主音上构成的大二度和音进行到主音的同度音高上。这一独特而新颖的终止形式具有鲜明的少数民族地方特色,结束到同度主音上的稳定感反映出少数民族特有的音响审美追求。

类似的使用大二度和音的民歌还有很多,它们常采用同度、三度、五度协和音程进入大二度和音,而以同度、三度以及五度、六度协和音程收束。大二度和音在民歌中,有作为独立性比较强的和音使用,也有作为依附性、襯托性的和音使用,如贵州布依族民歌《好久没唱歌》(谱例3),该曲从E宫调式开始,声部结合控制在四度内,不协和和音较多。在重要节拍位置以及长音位置常以大二度和声开始,体现出独立性的组合方式,然后汇合为四度、三度以及同度。

西南地区少数民族对大二度音程的使用是比较独特的。在这些充满民族特色、充满地域色彩的民歌中,大二度的旋律进行容易获得流畅自然的感觉,而大二度的和声碰撞则获得了另一种独特的、极其有色彩感的音响,这种美妙是不可言喻的,也是西方音乐所不能体会和做到的。大二度和声显现出一种具有民族特色的碰撞音响,犹如蜜蜂的嗡嗡声,由浓密的音响逐渐拉宽拉开到其他音程,抑或又进入厚密的二度和音中。这种似乎以大二度和音为中心的和声离散运动逻辑,表现了西南地区少数民族多样复杂的地域音乐文化。

(二)纯四、纯五度和音及结合方式

西南地区少数民族多声部民歌在和声组合方式上,除大二度和音的使用比较普遍显著外,还经常使用纯四、纯五度和音。中国古代音乐特别是民间音乐中,也有不少的纯四、纯五度和音。究其原因,除八度以外,纯四、纯五度是频率比数最简单,音响最协和的两种音程,也是听觉最容易接受、易于即兴演唱的音程。关于大二度、纯四纯五度这两种和声音程,在中国的民族乐器中也有自然体现,如琵琶的定弦由“A-D-E-A”组成,定弦音高本身就包含了纯四、纯五度以及大二度和音。传统乐器笙也擅长演奏纯四、纯五度和音。这些也可以说明,自古以来中国民间多声部音乐及器乐在和音结合上有着天然的基因形态。

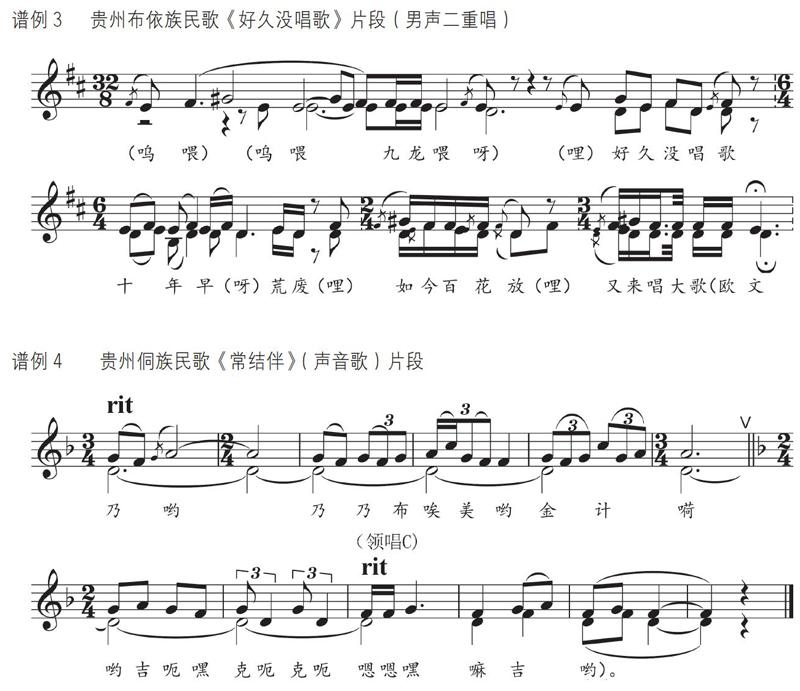

从公元9世纪多声部音乐形成发展以来,西方教会音乐中最初的多声部奥尔加农一开始也采用平行的纯四度和纯五度。这说明人类在多声部音乐发展过程中对和音的理解与运用具有一致性和相通性。如谱例4贵州侗族民歌《常结伴》为F宫系统,领唱部分在旋律二度、三度、四度中流动,低声部以D主持续音的结合方式进行,纵向上主要以纯四、纯五度结合产生和音效果。

(三)小三度和音及结合方式

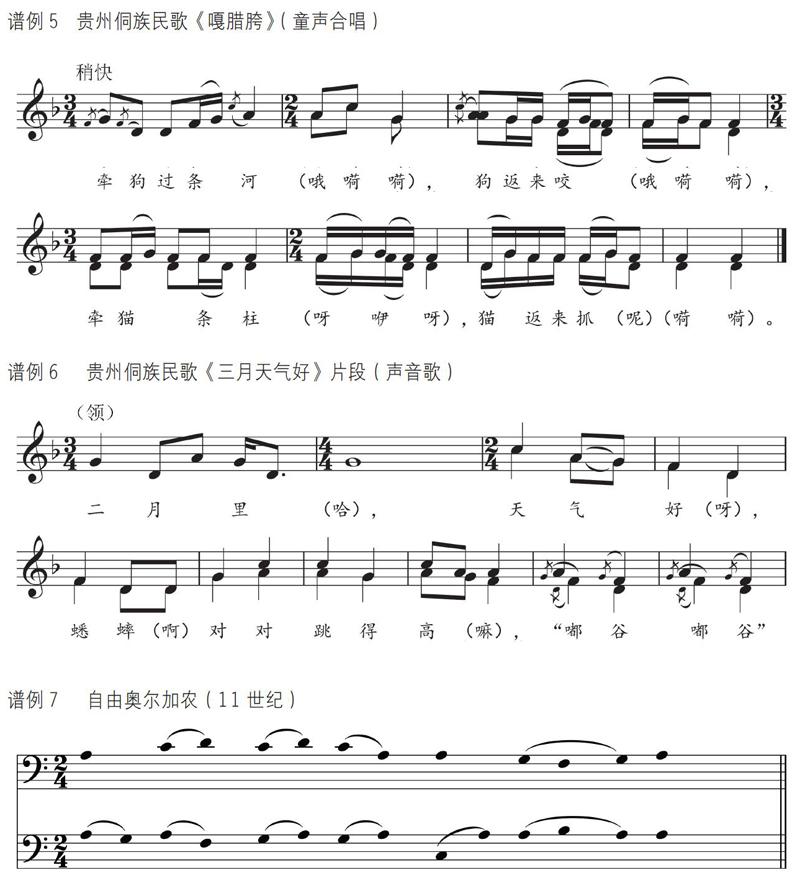

在西南地区少数民族多声部民歌中,小三度在结构内部出现是常见的现象,羽调式终止中也常用小三度結束。五声调式中小三度常由羽音、宫音和角音、徵音构成。如贵州侗族民歌《嘎腊胯》(见谱例5)《三月天气好》(见谱例6),开始是同声部同调式,后面分离出小三度和音,音乐产生了类似支声的现象,由于两声部表现出一定独立的调式特点,所以具有宫、羽调式重叠的性质。两例在纵向结合音上,主要以小三度为主,辅之以二度和音,旋律通过二度、三度装饰音,表现出生动逼真的生活场面。其中谱例6从领唱开始,然后加入小三度和音,到第9小节以装饰音装饰三度和音进行,模仿蟋蟀的叫声使音乐显得生动而活跃。

(四)增四度和音及结合方式

增四度音程作为传统意义上的不协和音程,是现当代音乐创作中作曲家喜好的“魔鬼”音程,它的使用在于突破传统,寻求新意和新的音响风格。而在西方音乐和声发展脉络中,从有史料可以查证的公元9世纪多声部音乐形成发展开始,大概在11世纪的自由奥尔加农里出现了增四度音程,但只是偶然性的,并没有形成整体性、普遍性意义且具有独立功能意义而存在(见谱例7)。增四度音程的出现是后来减三和弦、属七和弦构成的基础。中国元代(约13世纪)出现的琵琶曲《海青拿天鹅》中,为了表现海青(猎鸟)捕捉天鹅时的激烈场面,在删节版的第10段结束段中就运用了增四度不协和音程的音响来塑造形象,增加内容表现。

由于增四度三全音音程的特殊性,只有小部分少数民族都对这种特殊的增四度音响审美具有偏好,在西南地区少数民族民歌中,如贵州的侗族、布依族的多声部民歌里就有增四度和音的出现。在长期的即兴演唱,口传心授的生活积累过程中,这些民族的人们已能够非常自由地、常态性地即兴演唱增四度和音了。侗族大歌源于春秋战国时期,距今已有2500多年的历史;布依族民歌伴随着布依族的形成与萌发,起源于古代的“百越”,在秦汉以前就已存在。现虽然无法考证这些多声部民歌是从什么时候开始运用增四度和音的,但可以肯定的是,增四度和音并不是现当代作曲家的“专利”,而是在古老的传统民间音乐中就已存在的。尽管东西方音乐中较早就有增四度存在,但二者由于文化的差异,在多声音乐运用中反映出的审美追求却是完全不一样的。

如谱例8贵州侗族民歌《心中念郎》,在旋律进行上以级进、同度居多,从第2小节连续下行大二度至第7小节D音低音持续,与上方高声部形成持续的增四度,获得了一种特殊的音响效果。这里的增四度由同度引入,中间经过增五度、大三度润饰后又以大三度收束。又如谱例9贵州布依族民歌《我们很欢迎》,为宫调式,旋律较平稳,变徵音的运用使宫音与其构成增四度,独具特色。纵向结合上有两处短暂时值的增四度运用,该民歌更多的是体现增四度的点缀作用,它的使用让作品具有了不一样的色彩和音响特性。再如谱例10贵州布依族民歌《好久没唱歌》,在音程结合上以不协和音程大二度和增四度和音为主,两个不协和音程使该民歌充满新鲜的音调。D宫调上的变徵音构成的增四度很有特色,常常出现在节拍的重要位置上,这个增四度和音常以同度和二度进入,收束在同度、三度上。旋律横向线条也有增四度三全音音列的运用。

二、旋律中的和声思维及终止表达

实际上,和声材料的使用要受调式构成、演唱组合形式、旋律方式等因素的制约。一般来讲,少数民族多声部民歌和声思维的横向表达对纵向和声的构成是起关键作用的。也就是说,横向旋律出现较多的音程在纵向和声上也会相应地出现较多。比如在四川松潘的羌族民歌《哈伊哈拉》中的四、五度和声以及贵州黎平的侗族大歌《嘎尼阿》中的三度和声等,这些旋律的和声思维对和声音程的影响同样也反映在多声部民歌的终止表达中。

(一)旋律中的和声细胞

著名作曲家、指挥家、音乐理论家保罗·欣德米特在《作曲技法》一书中写道:“旋律中有和声”。他认为,旋律中的和声是用旋律的方式横向连接而成的,这种方式可以理解为是音程或者音列运用于旋律,或者认为是和弦运用于旋律。从旋律中是可以划分出和声组细胞或者音群的,它们是旋律的立体构成。西南地区少数民族多声部民歌旋律中所具有的和声性当然也不例外,一些独特的特性和声音程在横向旋律线条上也有所体现。

如谱例11四川羌族民歌《果塔纳玛》,两声部纵向结合的音程有同度、二度、三度、四度、五度。其中,最有特色,使用最多、最频繁的是二度音程,可以说该民歌的复调结合中的基本音程是大二度。这个特性和声音程在旋律上也得到反复多次的使用,其中,三度、四度、五度都是陪衬音程。这种在民间音乐中纵横立体统一的和声结构同样具有了古典音乐的严谨性和科学性。而音乐一开始的旋律横向进行中出现的三全音音列如同侗族、布依族民歌中的增四度音程一样,使作品更具色彩和新鲜感。

另外,在谱例8贵州侗族民歌 《心中念郎》中,第1—9小节旋律中有大二度、大三度、增四度音程,其中大二度是其主要进行。而纵向上看,增四度是其独具特色的重要和音,在第7、8小节得到强调。而这个纵向增四度和音实际上在前7个小节的旋律中通过辅助音装饰以连续大二度下行的方式,从G—F—E—D横向铺展开来,从第7小节开始,再以纵向和音的方式呈示,不得不说这个增四度和声细胞横向陈述的逻辑思维之巧妙,与西方古典音乐具有相同的思维严谨特性。

(二)和声终止式的不同表达

在西南地区少数民族多声部民歌中,民歌结束时终止式的表达新颖而独特,具有鲜明的地域色彩。运用最广泛的终止式是由主音上构成的大二度和音进行到同度的主音上结束。比如谱例2贵州布依族民歌《古老传下来》中的终止和声表达。

除此之外,也有其他的一些终止方式值得研究,比如同度齐唱下二度进行到同度主音上、主音上方三度和四度音构成的二度和音进行到同度主音上、主音上方四度和五度音构成的二度和音进行到同度主音上、同度齐唱上二度进入主音结束、主音上方三度进入到同度主音等等。试举两例,如云南佤族民歌《芭豆开花》是一首三声部的卡农复调合唱曲,其结尾处(谱例12)以主音上方二度音同度齐唱下二度进行到同度主音上,这种终止方式使音乐能够获得整齐、统一、稳定的结束感。又如谱例13四川羌族民歌《背粮歌》,最后终止式是以主音上方纯四度音和小三度音构成的大二度和音下行进行到同度主音结束。这两例终止和声表达都是由不协和进行到协和同度主音结束。

由此,大致可观察到西南地区少数民族多聲部民歌终止式的普遍方式,即以主音上方的大二度和音以及上方的三度、四度、五度和音下行进行到同度主音结束。特别是在比较欢快的作品中更是这样,有时旋律还会重复强调一次主音的结束,这种结束方式,可能是因为演唱者便于演唱结束的自我暗示,或者便于演唱节奏、舞蹈步伐的整齐统一收束。结束主音的重复常用衬词如“呀”“哟”“啰”“喂”“咳”等,这些衬词与民歌本身正词从表面上看起来是没有任何关联的,但实际上当它们与民歌结合起来时,就会表现出鲜明的个性和丰富的内在情感,成为民歌歌词中不可分割的整体。如果将这些民歌的结束衬词都去掉,会发现这些民歌就失去了本色和应有的风格特征。有些多声部民歌为了增添作品的感染力,丰富音乐的表现力,增加一些民俗情趣,有时还会加入如中国大鼓、铃鼓、打口哨等方式来做一些节奏型的补充。

结 语

西南少数民族多声部民歌在原始、自然、朴素的多声思维表达过程中,逐渐形成了自己民族独特的和音结合现象。这种独特的多声音响受调式、演唱方式、旋律进行等因素的影响和制约,也受不同民族在不同文化生活背景下的审美情趣、听觉习惯和心理因素的影响。这种多音结合现象在长期的演唱实践中,对一些和声音程表现出特殊的喜好,进而固定下来成为本民族多声结合的重要特征。少数民族多声部民歌经过了漫长的从偶然到必然、从无意识到有意识的嬗变发展过程,渐渐建立起了多声立体思维。尽管在其发展过程中受知识、视野等限制,多声思维有一些局限性,但依然不能够掩盖这些多声部民歌的迷人和声色彩。西南地区少数民族多声部民歌,是生活在此地的劳动人民创造的优美艺术结晶,其多声部民歌独特的和声作为少数民族一种音乐文化现象的存在,这种多声演唱早已是少数民族人民日常生活不可缺少的一部分,展现出了中国不同区域、不同民族的音乐文化特点。我们应该更多地去关注它、欣赏它、研究它,并使之得到保护和传承、弘扬和发展。

本篇责任编辑 何莲子

参考文献:

[1]于苏贤.中国传统复调音乐[M].北京:人民音乐出版社,2006.

[2]樊祖荫.中国少数民族多声部民歌教程[M].北京:中央音乐学院出版社,2008.

[3]吴式锴.和声艺术发展史[M].上海:上海音乐出版社,2004.

[4]李吉提.中国音乐结构分析概论[M].北京:中央音乐学院出版社,2004.

收稿日期:2020-06-03

作者简介:陈国威(1975— ),男,硕士,硕士生导师,四川音乐学院作曲系教授(四川成都 610021)。