悲伤,具有进化优势

弗朗西斯?奥戈尔曼

《忧虑》

作者: [英]弗朗西斯·奥戈尔曼出版社: 广西师范大学出版社

副标题: 一段文学与文化史译者: 张雪莹出版日期: 2021-4页数: 244定价: 65.00元

查尔斯·里克罗夫特是英国精神分析师兼心理治疗师,他在 1968 年写过一本很有影响的书, 题为《焦虑症和神经症》。书中, 他讨论了焦虑的一些进化优势,认为它可以抵御其他更严重的精神疾病,是预防精神衰退的天然手段。不同于早期作家的观点(有时会担心忧虑是悲惨地滑向严重精神疾病的开始),里克罗夫特反而认为低水平的“焦虑”在进化中的功能是让人免于发疯。

他提出,焦虑“是人在遇到危险、问题或机遇后形成的警觉状态,通常发生于当事者还未看清事情的确切性质,不能确定其是否属于他所熟悉的领域之前。”这种警觉是很重要的,它具有保护作用,使我们有能力防范身体和精神上的危险。

我觉得这个理论的逻辑不难理解——忧虑可以让我们在问题变得更严重甚至难以收场之前,识别它并提出可能的解决方案。从某个方面看,这不过表明我们所担心的事情确实重要,同时也表明忧虑可以帮助我们——即便很痛苦——理性地预见生活中的挑战,以便加以应对。忧虑可以帮助我们防患于未然,时刻做好准备。

毫无疑问,如果我们感受不到痛苦,就不会认真对待未来的问题,那么反而将自己置于险境。在现实事务中,显然是这样。如果我担心明早赶不上一班重要的火车,那么我就要提前到火车站,带着印有预留座位号的预购车票(可能还有我的手机)。这样一来我便更有可能全程安坐车上,轻松并准时地到达目的地。这就是通过保持警觉来防止问题发生的方式,而且警觉程度只需维持在最普通的水平。

抑郁让你明白自己是谁

当然,如果提醒忧虑者说,我们所担心的事情确实重要,相反,对到来的事情欣然接受会让它变得更糟,这其实对我们没有太大帮助。有帮助的是,告诉我们忧虑并非无谓的不幸而自有其益处。忧虑能激发人的积极性,并以一种奇特的方式给人赋能。忧虑有其意义,哪怕忧虑让我们遭受痛苦,它也帮助我们保全自身——自助书的作者们对这种主张怎么看呢?治愈忧虑可能就像解掉安全带一样。

还有另一种更为大胆的观点,它讨论的不是忧虑,而是抑郁的进化优势。该观点认为这种精神困扰在更宏观的层面上来讲是“有用”的,这也许进一步佐证了各类精神痛苦自有其意义的说法。保罗·基德韦尔在《悲伤如何存留至今:抑郁的进化基础》(2008)一书中认为,抑郁不过是在提醒人们什么是人生中重要的事情(尤其是在他所理解的西方生活当中)。

基德韦尔认为抑郁是一种良知,或人类价值观的监督者,可以遏止信念体系背离正道。当生活方式与人类基本的内在需求并不相符,抑郁就会起到检查的作用。在他看来,当原始需求未被满足,抑郁就会发生。这样的需求包括安全的住所、食物和饮品、幼年时期父母的照顾、成年之后在工作上的合作关系,以及在社会团体中的身份(赋予个体角色和地位) 等等。

但“需求”一詞马上就会引起警惕,因为意识形态上的假定和压迫很容易被掺入一个人对于他人“需求”的泛泛主张。。关于我们的共同需求的表述,总有一种沉重的、潜在的压迫性。尽管如此, 基德韦尔在关于人类生活中原始和恒久性欲望的框架之下, 得出了一个发人深省的观察结果:抑郁是对我们偏离路线的提醒——我们沉浸于次要的事情,把握错了人生的重心。

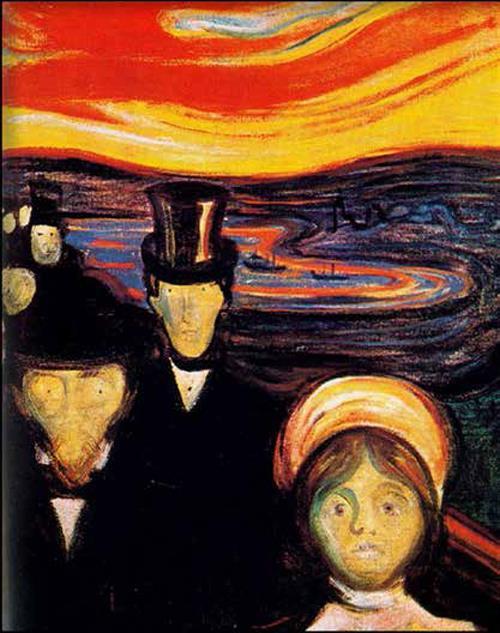

除了《呐喊》之外,挪威画家爱德华·蒙克还有同系列的作品《忧虑》。

马可是基德韦尔所举的案例之一。马可曾供职于时尚秀场和百货商店,设计各类秀场, 过着旋风般的生活。他生活节奏很快,但深恐遭人拒绝, 有严重的自尊问题,工作压力极大,对可卡因严重成瘾。渐渐地,马可变得抑郁,在抑郁中,他不得不评估自己当下的生活,考虑自己到底为了什么而活,“人生目标”又是什么。他必须思考自己所追求的与基德韦尔所认为的那些从祖先传下来的原始需求相去几何。于是他放弃了原来的生活方式,现在住在一艘游艇上。

马可十分赞同基德韦尔的结论,成了他的代言人。马可显然认为,抑郁是每个人都应该体验的,因为它让你明白自己是谁。透过抑郁,基本需求变得真实可见;而在这种遭受折磨的极端情况下,生命中最重要的东西才会如烟花表演般引人注目。

但我认为基德韦尔对于“基本需求” 的看法是有问题的。不说别的,这些需求仅仅基于对原始人类生活状况的猜测(他认为“从心理上来说,我们依旧生活在洞穴之中”,而他的主张自然并无证据。有人可能会认为他的“基本需求”清单并不是原始的,而是资产阶级的,或者说,至少是有利于其个人理论体系,在历史观点上受他自己的假设、阶级、性别、国籍和历史环境等因素影响而成的。基德韦尔和其他喜欢把“个案史”放入写作中的作者(当然这也包括我)存在同样的问题。马可在多大程度上是真实的呢?这一“个案史”在多大程度上是被打磨得符合论点呢?

忧虑是个人问题吗?

然而,“悲伤”因具有进化优势而得以在人类情绪中留存至今,这个宽泛的主张依然很吸引人。从普遍意义上来说,抑郁是一种提示,甚至是一种教育,提醒我们哪里可能做错了。它表明我们的价值观出了些问题,误判了一些行为,一些我们以为正确的事实际上是错误的。

这样一种理论,把我们带回了自助治疗师那里,他们传达着我们可以自我疗愈的讯息,引导我们推断出我们所遭受的痛苦在某种程度上都应归咎于自己,而我们也能凭一己之力改变这一状况。我有些担心这样的观点容易变得具意识形态性或政治性。我自问,不管从任何方面,将忧虑看作自己的过失、错误或由失策带来的结果仍然是有益的吗?将忧虑者的烦恼——一种远比抑郁轻微的痛苦——看作心理或情感上的失误所造成的结果,是有益的吗?

一般而言,忧虑是历史、神学和经济环境与个人特点、个人经历交汇的产物。是个人特质创造了忧虑,而内在的安全感和与外界打交道时的果断坚决必定是与焦躁对抗的有力武器。无疑,不安全感的一大常见副作用或者表现形式,是深深的自我批评和自我不满。

早期的自助书及其后来衍生的书籍都做好了应对非难和谴责之辞的准备,但对忧虑者的责备没有人能比得上忧虑者自己。身为忧虑者的我们总能轻而易举地把“这是你的责任”内化并扭曲。自助书试图帮助我们变得强大,我们接受了这一主旨却将其转化为可憎的结论。我们认为不但自己的不快都怪自己,而且如果因我们犯错、缺乏警惕或者不够忧虑,又或没有将我们的忧虑付诸适当行动而造成了别人的不快,也都怪我们自己。

我们早已深受谴责、惩罚的话语感染,恐惧挥之不去——事情一旦因我们的失当行为出差错,都是我们的责任。我们担心会把事情“搞砸”,因為一切都将是我们的错。

在独居时忘记锁好后门已经是一件够糟糕的事情了。但假如我——此时在公司上班,远离居所,不能回去检查——有室友,那么忧虑的来源还有室友可能会因为我的粗心大意而受影响:其生活可能会被入室盗窃搅乱,日常将受到影响,财产被盗走,安全感被破坏。我的忧虑不应被理解为利他主义或责任感,其核心只是自私。我所担心的可能不在于破坏他们的幸福,而在于给了他们指责我的理由。我的忧虑,这种警觉表现在多大程度上并非针对我应明智地避免的问题——重疾、家庭事故或私家车被盗, 而只代表了过分敏感的自我,怕被批评,怕要道歉?

通过以上的分析,我理解了为什么有人在某种程度上将忧虑理解为个人错误的产物,还明白了错误令忧虑者困扰于虚荣心受损。在这里,忧虑者错在自视过高,以为自己就不该犯错,因为优秀得不能犯错,也就不能承认过错并为此道歉。我们害怕道歉,这可能是因为我们告诉自己, 既然我们已经自我批评至此,假如还要再向别人承认错误,就未免太伤自尊心了。我们内心严厉的自我谴责已经够多了!但事实上,我们害怕道歉,可能只是因为我们太自傲了,无法承认自己也会出错。我们太自负、防御心太强,以至于容不下自己犯错,无论是在自己还是别人眼中。这种“害怕”犯错的自傲可能源于我们以为自己“掌管”着他人的幸福,认为自己的行为会对他人幸福生活造成最重大的影响。“如果我们犯了错,他们的一天就毁了……”但这可能也是骄傲的另一副面具,是虚荣心的另一块面纱。我必须尽可能频繁地自我省察,当自己为别人担心,这种担心是否源于这样一种潜在的观念:我是一个重要的人,是可以制造或破坏别人幸福的人。

那么,或许忧虑者应当放宽心,变得更加——谦卑。这并不是一个常用的词,它几乎被完全从日常话语中抹去,但谦卑对我来说是有用的。如果说忧虑有一小部分是如前所述的犯错误的产物,那么解决方案(至少是缓解部分痛苦的方法) 即是对自己做出合理的预期。要对自己宽容一些,接受自己失败的事实,也要做好向他人道歉和接受批评的准备。