基于分形理论的中国海洋经济空间结构演变研究

孙心茹

(中国海洋大学,山东 青岛 266100)

2003年,国家提出“海洋强国”战略,海洋经济发展模式呈现多元化特征,海洋经济总量日益提高。《全球海洋科技创新指数报告(2018)》提出,目前中国的海洋经济已由高速增长期进入深度调整期。海洋经济的飞速发展,引起学者对海洋经济空间结构演变的关注。协调的海洋经济发展模式和合理的海洋经济发展结构对中国建设更强的海洋大国具有现实意义。

一、文献综述

分形方法由数学家费德布罗特提出,用来研究系统走向自组织过程中的复杂性图景。国内外学者将分形与经济学、地理学结合,运用于资本市场、生态景观、交通布局、城镇体系、景点分布等研究中,探索系统的自相似性和自发地有序演化。

本文基于现有的研究成果,对海洋经济空间结构演变进行研究。首次将分形理论中的关联维数、集聚维数和Zipf维数运用到分析海洋经济空间结构演变的过程和特征中,并运用R/S分析法进行趋势预测,为优化海洋经济空间结构提供现实依据。

二、研究区域、数据来源及研究方法

1.研究区域概况

本文以沿海11省市为研究区域,并将整个研究区域划分为北、中、南三大沿海地区。其中,北部沿海地区包括辽宁、河北、天津、山东四省市,中部沿海地区包括江苏、上海、浙江三省市,南部沿海地区包括福建、广东、广西、海南四省市。

2.数据来源

海洋生产总值数据源于《中国海洋统计年鉴2007-2017》。本文借鉴国内学者采用行政中心作为城市发展中心的研究方法,运用Arcgis测量两两城市之间的距离。

3.研究方法

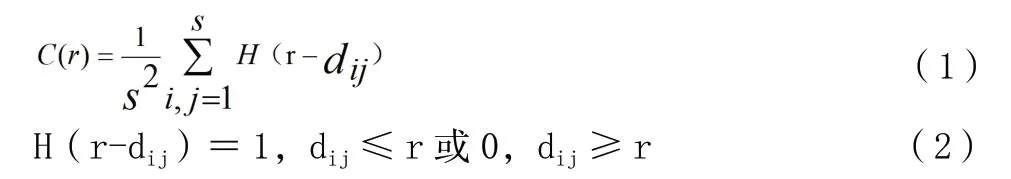

关联维数:空间关联结构分析。分形理论中的关联维数模拟了各海洋经济区之间客观的空间相互作用和关联状况,其公式如下:

式中,c(r)表示关联函数,r为距离标度,H为Heaviside越阶函数,dij为沿海11省市之间城市i与城市j间距离,其空间关联结构分形模型如下:

式中,a=D,D为关联维数。D值用来测度以某一海洋城市为中心的周围城市分布密度变化的平均状况,描述海洋经济区空间关联结构分布的均匀程度。

4.聚集维数:空间聚集结构分析

中国的海洋经济空间不断集聚,表现为向某些区位靠拢。假设中国的海洋经济空间按照自相似规律围绕中心海洋经济区呈现聚集分布格局,各海洋经济区内部的分形体是各向均匀变化的,那么描述半径r的范围内的海洋经济区的数量N(r)与该半径之间的函数关系为:

其中,Df为聚集分维。因r的取值会影响分维值(Df)的大小,因而可将其转化为平均半径,其定义为:

由此可得分维关系如下:

其中,Rs为平均半径,ri是第i个海洋经济区到中心海洋经济区的距离,即中心距。S为海洋经济区的个数,D为聚集维数值。

聚集维数D反映的是海洋经济区向其周边的密度衰减特征以及海洋经济区的紧凑性。当D<2时,海洋经济区的空间分布从中心海洋经济区向周边是密度衰减的,呈集聚态格局;当D=2时,海洋经济区在空间上均匀变化,呈均匀态分布;当D>2时,海洋经济区从中心点到四周的密度是递增的,呈离心态分布,是非正常状态。

5.Zipf维数:空间位序-规模分析

Zipf位序-规模法则将城市规模等级结构进行分形,分维是其基本参数。本文将沿海11省市的海洋生产总值从大到小排序,设定尺度r(r为海洋经济生产数值),计算海洋经济生产总值大于r的城市数目N(r)。在不同的标度范围内,N(r)与r的关系为:

式中,D表示海洋经济区规模分布的分形维度,其反映了沿海11省市的规模-等级结构状况。当D>1时,沿海11省市的规模等级分布较集中,城市分布趋于均衡,整体结构处于较为成熟的阶段;当D=1时,居于首位的沿海城市与海洋经济生产总值最小的城市的之比恰好为沿海省市城市数目,是自然状态下的最优状态;当D<1时,沿海城市的规模-等级分布较松散,沿海地区的海洋生产总值分布差异较大。

6.重标极差分析法:预测空间结构演变的时间序列发展趋势

重标极差分析法,又称R/S分析法,用来分析时间序列的分形特征和长期记忆过程,其中的Hurst指数可以用来预测时间序列发展趋势。Hurst给出了如下关系式:

其中,R/S为重标定域,c为常数,n为时间序列所包含的年数,H为Hurst指数。通过H值的大小来判断时间序列过去增量与未来增量的相关性。

三、中国海洋经济空间结构演变分析

1.海洋经济空间结构演变过程分析

基于分形理论,本文从空间关联结构、空间聚集结构和空间位序-规模结构三方面分析海洋经济空间结构由整体空间结构演变逐渐过渡到分区域空间结构演变的过程。

(1)空间关联结构演变过程分形分析

通过海洋经济区空间距离矩阵,利用stata进行线性回归分析。以上海作为中心构建整体空间结构分形模型,具体表达式为:lnC(r)=0.80lnr-8.48,R2=0.95,D=1.25。D值略大于1,表明各海洋经济城市集中分布于一条地理线,与实际状况吻合。

2011年,沿海各省市进行空间区划,中国海洋经济由整体发展逐渐过渡到区域发展。目前,整个海洋经济区分为环渤海经济圈、长江三角洲经济区、珠江三角洲经济区。为使研究清晰,本文将沿海11省市划分为北部、中部和南部沿海地区。三大沿海地区分别以天津、上海、广州作为研究中心。

运用stata分析三大沿海地区的空间关联度,具体表达式分 别 为:lnC(r)=0.77lnr-6.43、lnC(r)=0.65lnC-5.03、lnC(r)= 0.82lnr-7.06 。拟合优度(R2)分别为:0.85、0.80、0.81。空间关联维数依次为:1.29、1.53、1.21。

相较于整体空间关联,各区域空间关联更加紧密。区域发展模式使海洋经济空间发展更加均匀及平衡。

(2)空间聚集结构演变过程分形分析

以上海为海洋经济中心,基于空间距离矩阵,利用stata回归分析后的方程为lnRs=0.73lns+4.02,集聚维数D=1.37,R2=0.92。数据表明对数线性分布显著,海洋经济区在演变过程中,集聚结构分形特征明显。但以上海作为空间集聚结构的中心,其吸附和集聚作用偏弱。

2011年空间区划之后,部分市级以及市级以下地区对海洋经济发展依赖性增强,空间集聚结构有所变化。就增加下设海洋经济地区后进一步分析,得出沿海三大地区的线性回归 方 程 分 别 为:lnRs=0.54lns+4.41、lnRs=0.40lns+4.43、lnRs=1.01lns+2.84。各自的拟合优度为:0.97、0.89、0.99。相应的集聚维数值D分别为:1.86、2.49、0.99。由此可得广东省的吸附和集聚作用强,天津的吸附和集聚作用次之,而上海的吸附和集聚作用偏弱。

(3)空间结构位序-规模演变过程分形分析

根据空间位序-规模规则,本文将2006年~2016年沿海11省市的海洋生产总值进行排序(从大到小),得到各省市经济总量位序-规模分布。结果表明:各年份的拟合优度在0.68~0.82之间,拟合程度较好。为使图像清晰,提取2006年、2010年、2013年和2016年的线性回归方程进行分析。

对中国海洋经济区空间位序-规模变化的stata分析表明:①各年份的双对数线均存在“拖尾”趋势,但有所放缓;②沿海11省市的海洋生产总值差异较大;③海洋经济规模在总量上有所差距,但其差距幅度逐渐收窄。

对沿海11省市2006年~2016年空间位序-规模进行分析,具体分维数q、分维度D、拟合系数r2表明:①2006年~2016年,q值在1附近波动,且波动幅度较窄;②整体沿海经济稳中有异,但差异较小;③沿海11省市海洋经济发展朝着最优状态演化。

将沿海11省市划分为北部、中部、南部三大沿海地区之后,空间位序-规模有所变化,三大沿海地区位序-规模有所不同。①北部沿海地区q值由0.855(小于1)逐渐增加到1.196(大于1);中部则从高于0.75降至0.4以下,表明中部沿海三省份海洋生产总值差距正逐渐缩小,趋于均衡;但南部沿海地区q值始终高于2。②对于北部和中部沿海地区而言,2008年是分水岭,南部沿海地区海洋经济自始至终较平稳发展。③三大沿海地区的内部海洋经济生产总值差异方式不同。空间关联性、聚集性、位序-规模因狭长的海岸线导致各自效用减弱。整体空间结构演变为区域空间结构后,空间特性均有所增强和改善,并呈逐渐扩展趋势。对空间结构演变前后进行对比分析,结果呈现以下三种情形。①以某个城市为中心的整体发展模式,仅使较少的周边沿海地区受到中心城市的经济辐射,资源浪费严重,难以充分发挥空间吸附作用。北部和南部沿海地区的海洋经济发展较难获取中心城市的外部效应,并且效用随着欧式距离增加而减弱。②以区域海洋经济圈中的中心城市进行发展能有效降低损失,形成特色优势和特色产业。③均衡、多元发展是应对外部冲击和提升海洋经济的重要方式。各省市海洋经济差距显著及海洋经济发展失调使经济发展的持续性偏弱。

2.海洋经济空间结构演变特征分析

中国海洋经济整体空间结构演变特征。海洋经济整体空间结构演变特征显示:①经济关联受限于地理位置,沿海11省市海洋经济发展难以突破地理界限;②沿海11省市集聚效应偏弱,各省市依靠地理位置和经济结构发展自我模式的海洋经济,外部效应难以最优化;③在海洋经济演变过程中,关联性较强省份之间具有发展依赖性。

中国海洋经济局部空间结构演变特征。北部沿海地区的空间结构演变特征表明:北部沿海地区、南部沿海地区和整体的空间关联维数较为接近。其中北部和南部沿海地区的地理分布形状相近,均较狭长。区域空间分布长度虽在绝对数上弱于整体空间分布长度,但就相对分布而言,与整体较为一致。

中部沿海地区的空间结构演变特征表明:中部沿海地区空间位序-规模渐趋均衡和成熟。2006年的空间位序-规模稍偏松散,但也趋向于优化状态。自2007年开始,分维数q逐渐下降,下降趋势较快,由江浙沪构成的海洋经济规模—等级渐趋集中,体系趋于均衡,结构发育较为成熟。

南部沿海地区的空间结构演变特征表明:空间分布与整体相似,但相较于整体而言,更偏向集中于一条地理线,向四处分散能力弱。

四、中国海洋经济空间结构演变趋势预测分析

1.中国海洋经济空间结构演变趋势预测的依据

中国海洋经济空间结构演变趋势预测的依据采纳了由英国水利学家Hurst提出的Hurst指数。Hurst等人证明,若是相互独立、方差有限的随机序列 ,则有H=0.5。由于Hurst指数能很好的揭示时间序列中的趋势性成分,所以可根据H值的大小来判断趋势性成分的强度 。

2.中国海洋经济空间结构演变趋势预测的结果分析

沿海11省市的Hurst指数在0.65~1.00之间,表明未来增量与过去增量呈正相关,且这种演变趋势具有长期性和较强的持续性。。沿海11省市之间的演变趋势分为三类。第一类:平稳发展类。分别是江苏、浙江、福建、海南,4省市海洋经济发展模式基于先前发展路径,依赖性强。第二类:渐变发展类。分别有河北、天津、辽宁、山东、上海5省市,其发展仍以区域海洋发展模式为主流发展趋势,但同时受其他发展因素影响。第三类:波动发展类。分别是广东和广西。海洋经济发展随着时间推移,发展模式有结构性变化。

3.中国海洋经济空间结构演变的趋势预测

未来10年间,在无特殊情况下,第一类省市基于过去路径平稳有序发展。第二类省市在其发展过程中,以区域海洋发展模式为主流趋势,但此种影响渐趋减弱。广西和广东两省在现有海洋经济发展模式下,所受外界影响因素增加,区域发展模式和海洋经济基础不再是其主要影响因素。加之两省发展模式稳定性弱,由此导致发展过程波动偏大。

五、讨论与结论

本文运用分形理论探讨海洋经济空间结构分形过程、特征,利用重标极差分析法对未来趋势进行预测。其研究结论表明:

中国沿海11省市的空间结构具有分形特征,其空间结构具有自组织优化的趋势。

以上海为测算中心的整体空间聚集效应不强。沿海11省市的空间演变逐渐过渡为区域性发展之后,三大沿海区域发展表明:以广州为中心的南部沿海地区空间集聚作用最强,其次是以天津为中心的北部沿海地区,而以上海为中心的中部沿海地区空间吸附与集聚作用最弱。

中国沿海11省市整体空间关联维数D=1.25,各沿海城市分布更集中于一条地理线。北部、中部、南部三大沿海区域空间关联维数值分别为1.29、1.53、1.21,表明:北部和南部沿海地区的空间关联受地理位置的影响较大,中部沿海地区的发展则更趋向于均衡发展。