黄河流域水资源利用效率测度与评价

张永凯,孙雪梅

(1.兰州财经大学农林经济管理学院,甘肃 兰州 730020; 2.兰州财经大学经济学院,甘肃 兰州 730020)

黄河流域作为我国生态安全屏障、能源化工基地和重要经济地带,在国家生态环境建设和社会经济发展中具有举足轻重的地位[1]。随着黄河流域生态保护和高质量发展上升成为国家战略,该流域迎来了千载难逢的历史机遇,国家将在该地区部署一系列重大项目,推动生态环境建设和高质量发展。然而,黄河流域生态环境极其脆弱,水资源严重短缺,水土流失严重,自然灾害频发,加之贫困人口分布集中,经济社会发展相对滞后,扶贫攻坚任务十分艰巨,给该流域可持续发展提出了严峻挑战。制约黄河流域发展的一个关键性问题就是“水”,水资源合理利用是黄河流域高质量发展的核心。因此,黄河流域经济高质量发展需要水资源作为强有力的保障,并根据区域人口承载力和生态环境容量,合理利用有限的水资源,坚持“以水而定、量水而行”的基本原则,充分发挥水资源对黄河流域经济社会可持续发展的有效支撑作用。

目前,我国关于水资源利用效率问题的研究较多,其研究尺度却不尽相同。高媛媛等[2-3]对全国31个省(市、区)的水资源利用效率进行了测算,均认为北京、天津、山西用水效率高,宁夏、广西用水效率低;张坤等[4]通过测算长江经济带11个省(市、区)的水资源利用效率,认为技术发展是其主要制约因素;郑乐等[5]对宁夏5市工业用水进行测算后,对其所处现状分别做出解释;任玉芬等[6]通过对全国283个城市的水资源利用效率进行分析,发现全国62.2%的城市水资源利用效率变化趋势不明显。20世纪70年代末,国内学者陆续开始关注黄河流域水资源利用问题。刘善建[7]认为,我国的水资源利用水平落后于发达国家,应对水资源的开发利用做好规划;张晓涛等[8]利用基尼系数分析黄河流域的经济发展与水资源匹配关系,发现经济发展水平与水资源利用量之间匹配较为合理,但水资源与生产要素之间的匹配状况具有显著差异;王猛飞等[9]利用同样方法,发现基尼系数有缓慢减少的趋势,说明黄河流域的水资源在区域间的合理配置起到良好效果;张慧等[10]利用熵权法测算黄河流域的农业水资源利用效率,结果发现利用效率低下;周帅等[11]运用Mann-Kendal与重标极差耦合的方法预测了黄河流域未来的水资源时空变化;左其亭等[12]针对黄河流域九省区构建了涵盖水资源、生态环境、经济社会3个准则层的评价指标体系,采用层次分析法和熵权法组合赋权的TOPSIS模型对九省区2002年、2007年、2012年、2017年的水资源承载力进行了综合评价。

然而,对黄河流域水资源利用效率的研究相对较少,且侧重于农业水资源利用效率,从微观尺度上考察整个流域水资源利用效率的研究成果不足。鉴于此,在已有研究基础上,本文基于地级行政单元的空间尺度,运用数据包络分析法(data envelopment analysis, DEA)和Malmquist指数,测算黄河流域水资源利用效率,旨在为该区域人口、资源与环境经济协调发展提供思路和借鉴。

1 研究区概况

黄河是我国的第二大河,发源于青藏高原的约古宗列盆地,最后注入渤海,干流河道全长 5 464 km,自西向东分别流经我国青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南和山东9个省区,整个流域面积约为752 443 km2(图1)。本研究以黄河流域9省区中的68个地级行政单元(地级市、州、盟)为研究对象。

图1 黄河流域概况

一般而言,黄河以内蒙古呼和浩特河口镇与河南洛阳孟津县为节点划分上、中、下游,由于本研究以地级市为空间尺度进行分析,所以按上述地级行政单元所属节点分别表述上、中、下游地区。黄河流域作为中华文明的重要发祥地,经济发展早期主要以农业为主,上游河套平原、中游汾渭盆地以及下游引黄灌区都是其主要的农业生产基地。工业方面虽然起步较晚,但该流域拥有丰富的自然资源,为工业发展提供了良好的条件,是我国重要的能源化工基地。由于黄河地理位置的特殊性,黄河流域呈现“水少沙多、水沙异源”的特征,水量主要来自兰州以上、秦岭北麓,泥沙主要来自河口镇至龙门区间与泾河、北洛河及渭河上游地区[13]。随着区域经济的发展,工农业生产对水资源的需求不断增大,加之水资源的时空分布不均,导致水资源短缺成为黄河流域经济发展的重要瓶颈。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

选取2009—2017年黄河流域68个地级行政单元(市、自治州、盟)的相关统计数据,其中,固定资产投资额、农业用水、工业用水、生活用水、人口为投入指标;GDP、工业生产总值、农业生产总值为产出指标。劳动力本应采用就业人数,但鉴于数据缺失,因此用人口数乘以0.64(该标准参照2019年国家统计局劳动力人口计算)的指标替代。投入、产出指标数据均来自各省、市、自治州和盟的统计年鉴与水资源公报。鉴于数据可得性,各省份的统计口径不一致,部分数据通过间接测算和取中值的方式加以处理。

2.2 研究方法

2.2.1DEA

(1)

2.2.2Malmquist指数

3 结果与分析

3.1 黄河流域水资源利用效率现状分析

采用DEAP2.1软件测算2017年黄河流域68个地级行政单元水资源配置效率(表1),可见2017年黄河流域的水资源利用效率整体水平不高,综合效率平均值仅为0.834,各区域的水资源综合利用效率依次为上游(0.808)、中游(0.851)、下游(0.856),上游地区低于全国平均水平,青海省海东的水资源综合效率值最低,为0.408。综合效率值达到DEA有效的地区有26个,即投入产出都达到了最优状态,主要集中于中部和沿海地区,流经内蒙古境内的地级行政单元均为DEA有效。综合效率的高低受技术因素和规模因素共同的影响,为便于了解不同影响因素的空间差异,分别从技术效率与规模效率角度进行分析。

从技术效率角度看,黄河流域平均值为0.867,高于综合效率,有13.3%的提升空间。其中,有35个地级行政单元实现技术有效,即水资源之间的组合达到了最优。除去综合效率值达到DEA有效的决策单元外,海南州、西安、铜川、晋城、运城、洛阳、济宁、泰安、菏泽也实现了技术有效,这些城市主要位于中、下游地区。通过对黄河流域的上、中、下游进行比较发现,下游地区(0.894)技术效率最高,中游地区(0.888)和上游地区(0.833)次之。从规模效率角度看,除去综合效率值达到DEA有效的决策单元外,大同和晋中的规模效率也保持不变,处于最优状态。黄河流域的规模效率整体高于0.7,平均值为0.963,其中上游地区的规模效率最高,为0.968;其次为中游地区,为0.961;最后为下游地区,为0.959。在未实现规模有效的40个决策单元中,有18个决策单元规模效率递减,表示投入过多,有必要减少投入来提高规模效率;有22个决策单元规模效率递增,表示它们可以通过扩大生产规模、增加产出来进一步提高规模效率。

由此可见,黄河流域的技术效率与规模效率有明显的空间差异。从表1看,上、中、下游的规模效率平均值均大于技术效率。通过纵向比较,上游地区规模效率高,技术效率低;下游地区技术效率高,规模效率低;中游地区的技术效率与规模效率均处于中等水平。这主要是由于下游地区经济发展水平高于上、中游地区,技术设备相对先进,技术效率较高,但随着下游地区生产规模不断扩大,生产的各个方面难以得到有效协调,从而降低了规模效率。

表1 2017年黄河流域68个地级行政单元水资源配置效率

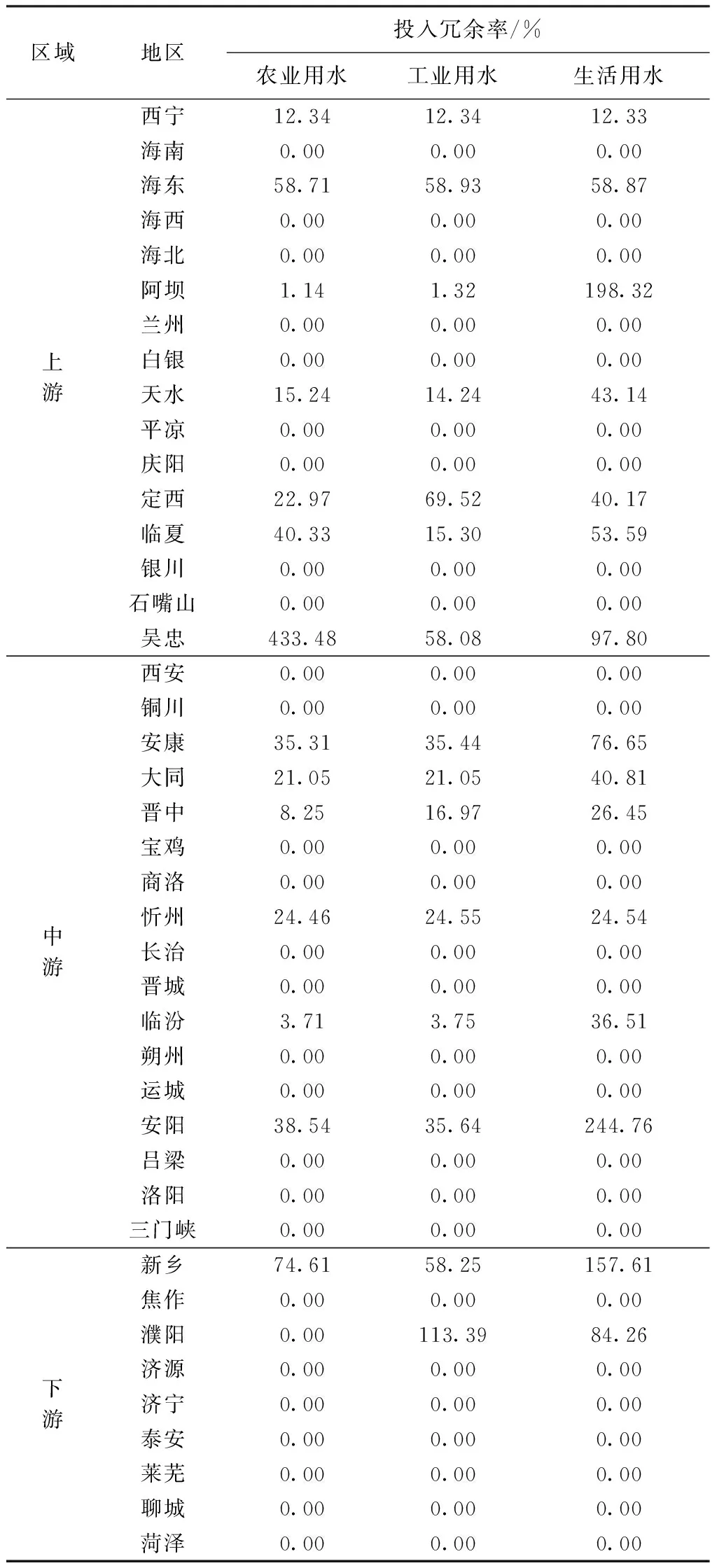

根据上述DEA有效性分析,对42个非DEA有效地区采取生产前沿面投影分析方法,从投入角度剖析非DEA有效地区未能达到DEA有效的原因。从投入角度看(表2),西宁、海东、阿坝、天水、定西、临夏、吴忠、安康、大同、晋中、忻州、临汾、安阳、新乡、濮阳、晋中存在投入冗余,主要集中在上、中游地区。要素的投入冗余率反映资源利用程度,投入冗余率为0,表示资源配置有效,资源得到充分利用;投入冗余率越大,表明资源利用效率越低,浪费越多。

表2 非DEA有效地区投入角度的投影分析

在农业用水方面,共有14个地区的农业水资源利用效率低,其中吴忠的投入冗余率为443.48%,说明这个地区在农业用水的过程中存在非常严重的浪费现象,需要加强对资源的整合来优化水资源利用效率;在工业用水方面,共有15个地区的利用效率低,濮阳的投入冗余率最高,为113.39%;在生活用水方面,共有15个地区的生活水资源利用效率低,其中阿坝(198.32%)、吴忠(97.80%)、安阳(244.76%)、新乡(157.61%)的冗余率均超过了90%。由此可见,要素投入冗余大都集中在上述地区,提高水资源要素的利用效率,降低水资源浪费是解决问题的主要手段。42个非DEA有效地区中有27个地区投入冗余率为0,说明决策单元未达到DEA有效的原因是规模效率小于1,因此,提高规模效率是实现DEA有效的关键。

3.2 基于Malmquist指数的黄河流域水资源利用效率变化分析

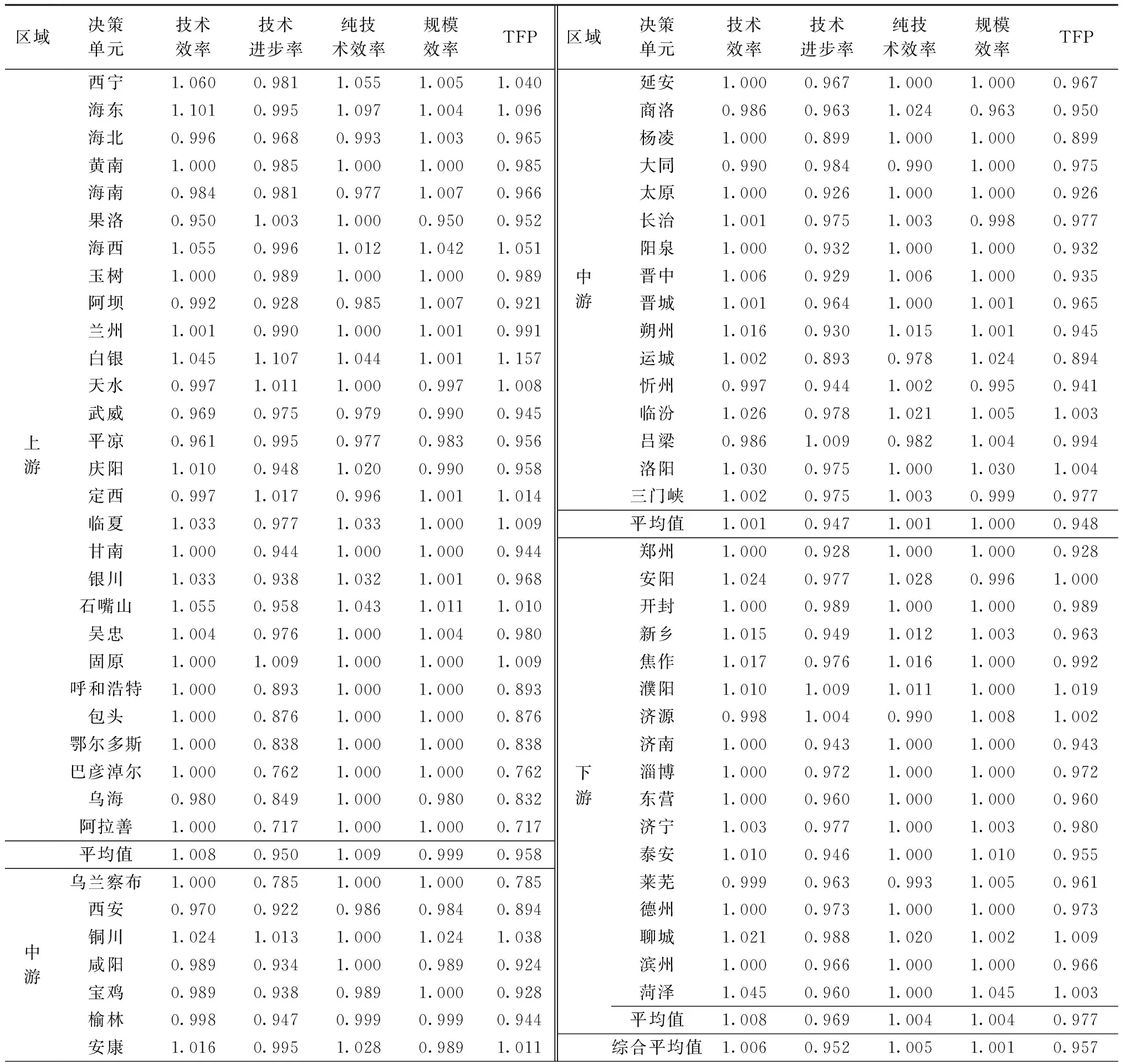

为了从更长时间序列考察黄河流域水资源利用效率的变化情况,在水资源利用现状的基础上,运用DEAP2.1软件,对2009—2017年黄河流域68个地级行政单元的面板数据进行Malmquist指数分析,测算出68个地级行政单元分年和分地区的全要素生产率(total factor productivity, TFP)指数,从而分析黄河流域水资源利用的年际变化情况。由表3可知,在2009—2017年,黄河流域水资源利用效率的总体平均水平为0.957,整个过程呈波动式变化,仅在2011—2013年出现上升,2012—2013年利用效率达到最高,TFP为1.146。从技术进步率的角度看,2009—2017年平均每年进步2.225%,波动趋势与TFP相似。其中,2009—2010年水资源利用效率最低,TFP为0.831,只有技术进步率是负增长,小于1;2012—2013年技术进步率最高,为1.133,同期水资源利用效率也达到最高。由此可知,技术进步率的高低对TFP的影响较大。从技术效率的角度看,总体呈下降趋势:先是在2010—2012年呈现递减趋势后呈小幅上升趋势,又在2014—2016年呈现递减趋势,最后在2016—2017年达到1.011,较低于2009—2010年。由于技术效率可进一步分解为纯技术效率指数和规模效率指数,所以其增减情况与技术效率类似。技术效率的高低决定了各生产要素能否被充分利用,技术效率的提高并未明显带动TFP的增长,其对TFP的影响较小,可见TFP的提高主要依赖于技术进步,技术进步是提高黄河流域水资源利用效率的关键因素。

表3 2009—2017年黄河流域TFP指数及分解

表4为2009—2017年黄河流域68个地级行政单元水资源TFP指数及分解结果,可见,在2009—2017年,我国黄河流域流经的68个地级行政单元中有50个地区水资源利用效率为负增长率。因此,受大部分地区的影响,黄河流域水资源的TFP为0.957,增长率为负。黄河流域水资源在上、中、下游的TFP均小于1,呈衰退趋势,主要是因为我国水资源本身存在利用率低、浪费严重等问题。通过对比上、中、下游TFP可知,下游地区的水资源利用效率高于上、中游地区,也高于黄河流域的平均水平,中游地区水资源利用效率最低,存在较大提升空间。上游地区的水资源利用效率平均每年降低0.47%,上游地区地处我国中西部,经济发展水平不高,技术进步率较低,再加之规模效率为负增长,水资源利用与配置之间的协调度还需进一步提高[16]。中游地区地处汾渭平原,水土流失严重,汾河、渭河、涑水河、清涧河存在持续重度污染,提高技术水平,改善水质是解决水资源利用效率低下的关键。其中,阿拉善地域广阔,水资源分布不均,虽有较多湖泊河流流经阿拉善,但用水浪费严重,且用水结构不合理,对水资源未能实现优质优用[17-18],所以阿拉善的水资源利用效率最低。下游地区的技术进步率在黄河流域最高,为0.969,技术效率为1.008,水资源利用效率平均每年降低0.26%,技术水平对其影响较大。然而,下游地区人口数量大体上是上游地区的两倍,其人均水资源的拥有量和使用量远小于上游地区,人多水少的矛盾相对突出,仅通过增强技术水平并不能有效提升水资源利用效率,需同时提高节水意识,促进水资源的重复利用。虽然西宁、海东、海西、临夏、石嘴山、安康、临汾、安阳、聊城、菏泽等地区技术进步率低,技术效率较高,致使TFP大于1,但是整体而言,黄河流域TFP为负增长,主要受技术进步率影响,因此提高技术水平是解决水资源利用效率低下问题的关键。

表4 黄河流域68个地级行政单元水资源TFP指数及分解

4 结 论

a.2017年黄河流域水资源利用效率达到DEA有效的地级行政单元有26个、非DEA有效的地级行政单元有42个;通过对42个非DEA有效行政单元的投入冗余测算,发现由于规模效率不高造成的有27个、技术效率低下造成的有15个。

b.通过对黄河流域进行分年份与分地区的TFP分解,发现在2009—2017年黄河流域的水资源利用效率呈“先上升、后下降、且波动大”的特点,且受技术进步率影响较大,水资源利用效率整体有所提升。

c.从流域来看,2009—2017年黄河流域水资源TFP指数的综合平均值为0.957,其中,下游地区的水资源利用效率最高,TFP指数为0.977;上游和中游地区次之,TFP指数分别为0.958和0.948。