周思聪“彝女系列”(1983-1985年)的视觉转向探析

◆李美楠(辽宁 抚顺)

画家周思聪

周思聪(1939-1996),津市宁河县人,著名女画家,北京画院一级美术师,曾任中国美术家协会副主席。1955年考入中央美术学院附属中学,1958年考入中央美术学院中国画系,曾得到李可染、蒋兆和、叶浅予、刘凌仓、李苦禅、郭味蕖等诸位名师指点,1963年毕业后分配到北京中国画院(今北京画院)。代表作有《矿工图》组画、《高原风情画》组画、《荷之系列》等。出版有《卢沉、周思聪作品集》《坑夫图——周思聪画集》《周思聪画人体》《周思聪水墨画》《周思聪画集》等。

1983年,周思聪对彝女题材多种表现倾向的探索具有重要的自我突破意义和现实表现价值。1984-1985年的“彝女系列”体现出新的探索动向,周思聪为了追求作品装饰性和平面化的艺术效果,尝试运用新媒材、新手法,并借取西方现代艺术的一些表现因素,开拓了作品新的艺术语言和表现面貌,却削减了彝女形象所应有的厚重内涵和精神厚度。周思聪在此一时段积极探索“彝女系列”丰富多样的表现面貌,使作品的画面语言和精神内蕴发生了明显的变化,画家这种个人创作探索的转折,实际上更预示了一种时代的转折。

一、1983年“彝女系列”多种表现倾向的探索意义

1983年,周思聪一直在相当劳累、烦闷的身心状态下坚持工作和生活,经常忙于各种应酬事务,由此她倾诉道:“这种无可奈何的情况持续过久,常使我心灰意懒,精神上实在疲劳。”①1983年8月初,周思聪在西北之行的途中被确诊患有类风湿关节炎,她的精力和体力已不能支撑其独自去抚顺和平顶山收集创作素材了,于是她彻底停滞了《矿工图》组画的继续构思和创作进展,而“彝女系列”与她个人的性格气质是最相契合的,画家后来回忆性地说起:“实际上我并不是在表现彝民,而是表现我自己,我到了那里就有一种共鸣,好象在上一世的梦中曾经想见,这是一种精神上的融洽”②。相比1982年的“彝女系列”而言,1983年周思聪对彝女题材的探索表达更加丰富多样,而且仍然保持了彝女形象的精神厚度和力量感。下面笔者根据1983年“彝女系列”的表达主题和画面风格的差异性特点,把它们分为三种主要表现倾向:彝女质朴生活的真切描绘、彝女“暮归”系列的精神内蕴和“三彝女”的抒情意味,并具体分析这些作品的形式语言和精神意涵,体会画家的内在精神范围所呈现出的宽阔度和丰厚感。

1.彝女质朴生活的真切描绘

1983年,周思聪创作了几幅表现彝女质朴和涩重生活面貌的作品。这些作品的画风与1982年的《日出而作 日入而息》之间是一脉相承的,它们都是根据1982年大凉山写生速写中的人物原型进行再创作的,画家认为在人物形象的塑造方面,“要朴素、自然,不要人为地编造。”③1982年,周思聪在去往四川大足的途中所经过的县城里看到农民摆摊和贩卖东西的情形,她被老农们穷困愚昧的生存状态所触动,那里缓慢的生活节奏让她感到非常压抑。在凉山彝族地区,周思聪遇见的一个满脸生疮、眼神痛苦的小女孩,心痛得流下眼泪,过后仍难以忘记。即使时隔一年,周思聪仍对大凉山的彝女们保持着自己原初的记忆,当她翻看一年前在现场所画的许多彝女写生速写时,很容易找到当时作画的真切感受。她的《边城小市》《秋天的素描》(图1)和《母子》,意在表现彝女日常劳作生活的苦涩、艰辛,画面的整体色调暗沉阴郁,彝女的面部神态愁苦抑郁,仿佛有着说不尽的痛苦和无奈,这些画作符合画家当时烦闷、慌乱的心境。

图1 秋天的素描 纸本水墨设色 98cm×102.5cm 1983年 周思聪

《秋天的素描》中的人物组合关系较为复杂,前景的右方站着一个手拿布包的彝女,她愁苦的双眼看向右前方,在默默地想心事,她身后是一个弯下腰晒粮的彝女,画面后方表现的是一个年轻彝女,她怀抱着一个正在熟睡的小儿,微皱着眉头,神色哀伤而愁苦,这三个彝女都在为各自的事情忙碌着,互不干扰,相处的方式简单而纯净,这正是周思聪所向往的自然、纯粹的人际关系。这幅画中的三个彝女构成了一种横向向前的弧度关系,土黄色的麦粒铺满在地面上,形成一种带有弯曲弧度和向后延伸的韵律美感。作为画面主体色调的土黄色,更加突出秋季收获的主题,画面的布局安排得很和谐,别有一番风趣。周思聪细腻地刻画出彝女的面部五官、宽厚粗糙的双手和彝族服饰的特点、原始图案的布袋。她用硬直的细线条清晰地勾勒出彝女的身形结构、复杂的衣纹关系和布袋的图腾、纹理图案,把干笔的皴擦、灰墨的渲染和灰黄色的平抹点染结合在一起。

这幅作品既具有很强的形式美感,又体现出深度的精神意蕴。周思聪追求的不单是通过直观美感所能取得的画面效果。这些能够入画的彝女形象,是直击心灵、发人深思的。画家的记忆能力非常强,她看到一年前在大凉山所画的彝女写生速写,能够找回当初对彝女的强烈视觉感受。她所真切描绘的这些彝女质朴有力的生活面貌,体现出她特别关切普通人的生存状态并对自身沉重人生体验的真诚表达,同时呈露出画家对中国画创新与发展问题的审慎思考。

2.彝女“暮归”系列的精神内蕴

1982年11月,周思聪从四川大凉山回到北京的家中,回忆起那里“低低的云层”“黑色的山峦”“天地之间阴郁的色彩”,认为大凉山的彝女们“都是天生的诗人”,她们平淡无奇的生活、她们的目光和踏在山路上的足迹都是“质朴无华的诗”④。经过一段时间的思考感悟和探索尝试,周思聪于1983年创作出彝女“暮归”系列,其中最具代表性的作品为《高原暮归图》(图2)和《高原暮归》。它们反映出周思聪对那遥远大凉山的自然景色和彝族妇女的深刻印象与强烈感受,而且她把更多的新想法和现实生活体验融入到画面当中。这两幅作品的空间布局非常开阔,彝女的比例大大缩小,不再是以往特写式的人物造型。画中的彝女独自一人负薪或负水,她们在阴郁迷蒙的夜幕下缓缓前行。

图2 高原暮归图 纸本水墨设色 46cm×64.5cm 1983年 周思聪

《高原暮归图》表现了一个负水彝女独自行走在暮色苍茫的高原上。彝女黝黑的脸庞露出淡淡的笑容,这是发自内心的喜悦和满足。周思聪所传递的是饱经沧桑、苦痛后的乐观与豁达的人生态度。这幅作品的画面空间开阔,构图布局的方式独特:前景为负水彝女,中景为大面积湖水,远处有一个沙洲。画面整体色调暗淡,以墨绿、赭黄为主。周思聪把毛涩的细线勾勒、墨色的渲染与肌理的制作结合在一起,画面的干湿浓淡和疏密虚实的效果表现得恰到好处。近景处的负水女形象生动传神,周思聪应该是参考了自己之前所画的一幅彝女写生速写。两幅画作中的负重彝女的身形姿态非常相像,但《高原暮归图》中的彝女造型更加单纯,彝女的神情也更为舒展放松。在这幅作品中,周思聪对彝女的面部五官刻画得极为简略,但彝女喜悦、满足的神色却溢于言表。彝女盘起的浓黑发辫、素净破旧的服饰和装满水的沉重木桶,看起来是那么质朴自然。观者能从此画中深刻体会到画家对负重彝女的体察与理解之情。

从负重彝女“暮归”这一主题的作品中,我们能体会到周思聪对生活深度“意境”的极力捕捉。画中独自缓行的负重彝女身处在空阔的原野上,暮云苍茫,前路迢迢,彝女平静从容的神情,艰涩中带着一丝满足,这样充溢着深沉大美的画面感,仿佛是行走在静谧大自然中的质朴诗篇。作为一位女性画家,周思聪沉重的生活体验和丰富细腻的内心世界,都借助艺术的手段得到真诚而纯粹的表达。她从对彝女写生的真实描绘上升到捕捉自己对生命变化的诚挚感受,把对彝女形象的真切描绘与自身的人生经历紧密联系在一起,生动自然地表现出彝女辛勤和坚忍的质朴模样,绝不像少数民族风俗画那样纯属是为了观赏愉悦和审美快感。

3.“三彝女”的抒情意味

1983年,周思聪创作的《三彝女》和《三个女孩》,体现出她渴望在绘画创作中超越现实的苦恼和忧愁。这两幅作品的整体色调不再像之前那么浓重,但仍有一层轻轻的苦味蕴含在画面当中。《三个女孩》(图3)表现了三个彝族少女在昏暗迷蒙的日影下怡然静立的幸福情景。这三个彝族女孩的形象特别质朴亲切,她们的面部神态生动各异,身体的姿态舒展自然。画中两个彝女的发辫上戴着橙蓝色相间的头巾,看起来纯真动人,泥土的芬芳气息很浓郁。画面最右边的彝族女孩用柔软微弯的右手托着下颌,身体侧向中间的彝女,忧伤深邃的眼神看向前方,似乎在暗自沉思;位于中间的彝族少女面带浅浅的微笑,神情安然而满足;左边身形最矮小的女孩有着最暗沉的脸部肤色,也静静地看向远处。整幅画作的色调暗淡,冷暖色并置,给人一种温馨而神秘的艺术氛围,画面的空气流动感和光影的斑斓感很强。此作倾注了画家纯净而深厚的感情,真切朴实、饱含诗意。

图3 三个女孩 纸本水墨设色 83cm×66cm 1983年 周思聪

从1983年周思聪所作的“三彝女”主题的作品之表现内容来看,可体会到彝女们简单纯净的相处方式,安静地待在一起或者共同分享一件美好的事物,就会令她们感到愉快、满足。《三个女孩》作品中所呈现的三个彝女形象让笔者同时联想到周思聪与两个好友马文蔚和郑培蒂间的珍贵情谊。周思聪在1983年6月和12月写给马文蔚的信中提起了她们三人在一起时所带给她的一种欢乐温暖和平静满足的感受:“在渐渐暗下来的窗前,和两个理解我的人呆在一起,我不想说话,只想默默地看着你们……只要有你们在一起,那时我不曾感到孤独。”⑤“饭菜很讲究,然而一点也不香。要是我们在一起吃就不同了,连长满毛的猪蹄都津津有味。”⑥周思聪与知己的相处方式是淡如水,她享受彼此之间的这份默契和纯粹。

1983年,周思聪对彝女题材的多样探索,体现出她敏锐的艺术感觉和极高的创作悟性,她为探寻更为开放的表达路径迈进了重要的一步。她搁置了先前社会主题性创作构思缜密、情节复杂的表现方式,选择描绘彝族妇女安静随意的温情生活状态和艰涩负重的劳动场景。和同时期其他水墨人物画家的作品相比,“彝女系列”的表现面貌更加清新多变,没有纯熟技法的卖弄,也没有随意迎合的躁气,画风自然纯粹、雅致脱俗,仿佛在向能真正懂得她的人喃喃诉说心底的痛苦与不安。画面背景的深暗迷蒙、人物苦涩哀伤的面目表情和缓慢木然的动作姿态,是周思聪长期经受苦涩、负重的生活体验和烦闷、寂寞的心绪后在艺术上的提炼概括与深刻表达,并不仅仅是对于形式美感的简单追求。看到这些作品观众似乎就走进了画家丰富而深沉的心灵世界。

二、1984-1985年:彝女题材探索的新动向

1984-1985年,周思聪尝试运用水粉和油画材料并借鉴西方现代艺术的形式语言来进行彝女题材的探索实践。她改变此前质朴而厚重的画风,追求作品的装饰性趣味和平面化效果。卢沉后来回忆道:“在八五思潮影响下,思聪也画过几张致力于形式探索的画。有的模仿立体主义手法,强调平面分割,有的借鉴汉画像砖拓片效果。这一类画后来卷起来,收在画夹里,再也没有拿出来过。显然,思聪自己并不看好这些作品。”⑦从卢沉的这些话中,可看出周思聪当时迫切想把新的形式语言融入到水墨人物画的创作实践中去,后来她却放弃了这种过度西方化的探索方式。原因何在?这是笔者在下文要尝试探讨的问题。

1.新媒材、新手法的尝试性运用

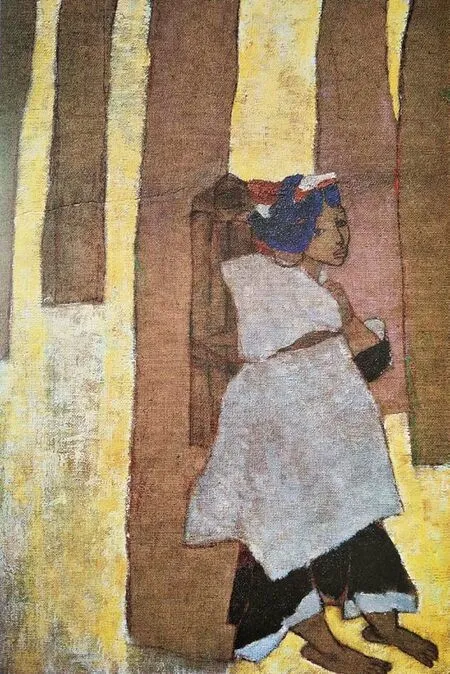

1984年,周思聪使用水粉和油画媒材创作了几幅彝女题材作品,其中《正午》《母与子》和《倚树彝女》(图4)为“仅存的公开发表的三⑧幅油画” 。下面笔者对《倚树彝女》的画面语言和表达意趣做具体的分析,体会、思考画家尝试运用新媒材、新手法并追求画面装饰性、平面化效果的这种做法,是否饱满有力地传达出她的真实生活体验和内在精神厚度,探究此类作品的表现方式对画家日后“彝女系列”的画风形成积累了怎样的探索经验。

图4 倚树彝女 布面油画 83cm×58cm 1984年 周思聪

《倚树彝女》描绘了一个负薪彝女倚树小憩的图景,彝女的左手微微搭在胸口处,宽大的双脚扎在土地上,她向右边侧头,厚嘟嘟的嘴唇、尖尖的下颌、棕色的肤色和恍惚无神的双眼,看起来软弱无力、空虚落寞,她肩上的木柴仿佛是一件装饰物。这幅作品的画风很唯美,却缺乏之前负重彝女形象的那种真切感人的精神品质。周思聪同样采用平面构成的方式,注重画面的简洁性。画面背景的鲜亮黄色中,增添了淡棕色的肌理效果,显得很有层次感,橙红与蓝紫的颜色对比使画面看起来不那么单调乏味。画中五根棕红色的树干整齐有序地排列在一起,很有节奏感。周思聪弱化了彝女的外部轮廓线对于清晰塑形的作用,采用大小和颜色不同的色块来表现,新的彝女造型简括凝练,但也显露出某种生硬和单薄的观感效果,丧失了人物形象本应有的血肉感和生动性。

1984年,周思聪用油画媒材和平面构成的语言所创作的这些彝女题材作品,虽然带来一种新鲜而特殊的视觉感受,然而并没有饱满有力地传达出对象真实的生活体验和内在的精神力量。当时美术界强调“自我表现”和“形式美”的创作氛围,对周思聪探索性运用新的绘画媒材和表现手法无疑发挥了重要影响。然而,引入新的形式语言以扩展此前表现手段与视觉效果的尝试,尽管开展出新的作品面貌与表达“情趣”,却也在很大程度上限制了她饱满有力地传达出彝女形象的内在精神特质和生命力量感。周思聪此前被罗中立《父亲》中的那种深沉而纯粹的美感所打动,她认为画中的农民形象是发人深思的。而她后来运用装饰性、平面化的新手法,使得人物形象的内在气质与此前的苦涩负重和深沉持重的精神感觉拉开了距离。新探索之作看起来并不那么真切感人,时而带有单薄的摹仿痕迹。极有可能的情况是画家当时难以意识到对这些新的观念、语言、技法的运用,反而会减弱表现对象应有的生动性和艺术感染力。

2.开拓新的艺术语言与作品面貌

1985年,周思聪的类风湿症加重,“全身关节都出了问题,……特别是手和腿,肿痛,僵直”⑨,她深刻体验到作为女性画家的艰辛和困苦。长期以来,她默默隐忍着自己所遭受的身心打击和痛苦磨难,能够细腻体察那些真实干净的生命感觉,但她并不满足于停留在此前的创作状态之中。在时代发展的新境况下,她渴求开拓新的艺术语言与作品面貌,于是她有意识地借取一些西方现代艺术的表现资源,并从古老的汉画像石艺术中吸收某些画面元素。《收割》(图5)、《卖酒器的女人》和《母与子》(图6)反映了画家的这种新的探索动向。

图5 收割 纸本水墨设色 1985年 周思聪

图6 母与子 布面油画120cm×120cm 1984年周思聪

《收割》表现的是三个彝女在秋日里收割麦子时的忙碌情景。画面的整体色调浓烈而鲜亮,底色为色阶变化明显的橙红色,笔触和肌理的变化丰富,颇似油画的视觉效果。周思聪在底色上皴擦出若干条短细而坚实的线条,意在突出麦穗粗糙而杂乱的质感,象征着收获粮食的喜庆时节。她运用平面构成的原理,使画中的人物组合呈稳定的倒三角形。画家从汉代画像石拓片和西方立体画派中汲取了某些表现因素,以增强彝女造型的平面剪影式效果,加大彝女形象的动作幅度。但新的形象显得古怪、粗野,人物的神态有些 呆板、僵硬,舞蹈式的身姿似乎也脱离了人物辛勤劳作的现实情境。

受新潮美术的影响,周思聪尝试运用新的表现语言和创作技巧,追求装饰性和形式化的“趣味”,这新的“趣味”给作品的整体感觉与精神表达带来了很大的变化。相比1982-1983年她所表现的那些苦涩负重的彝女形象而言,这一阶段的“彝女系列”传达出的精神力度在逐渐减弱。画家所借取的这些新的观念、技巧并没有充分表达其自身的真实感受和精神厚度,神情淡漠、空虚感明显的彝女形象也不足以让她从苦闷沉郁的现实生活中获得心灵的慰藉和感情的抒发,这可能是她此后放弃这种过度西方化的探索方式,转而去追求“变幻无穷的黑白”⑩水墨画的重要原因。从1990年代的“彝女系列”中,可体会到周思聪更注重表达笔墨的韵味和含蓄蕴藉的画面效果,但她仍沿用了1984-1985年的彝女题材作品中的人物造型方式和精神表达限度,那些新的彝女形象远离了苦涩负重、坚忍不屈的精神特质,转而携带一种清闲静雅的视觉感受与精神趣味。

结语

1983年,周思聪对“彝女系列”有着相当丰富多样的探索倾向,她保持住当初对彝女的深刻印象,忠于自己的现实生活感受,融入了自身痛苦、孤独的心绪和沉重、压抑的人生体验,传达出表现对象的精神厚度和力量感,超越了纯粹形式美的探索与表达层面。1984-1985年,受新潮美术的影响,周思聪尝试追求中国画的“现代感”。不少年轻画家直接挪用西方现代艺术的种种形式语言、表现技法,把它们作为中国画现代化革新的主要方式,而对新中国所积累的写实型水墨的探索路径、经验方式基本持批判和否定的态度,追求独立于历史脉络、社会现实的审美自律性,这一整体的时代观念转向,无疑影响了周思聪其时的创作理念和探索实践。1983-1985年,“彝女系列”的作品面貌由苦涩、负重的精神特质转变为更重装饰性的审美意趣,此前作品所蕴藏的内在精神含量变得薄弱起来。周思聪在此阶段所面临的创作问题,让人想到她之前创作《矿工图》时所遭遇的身心困境。画家在1980年代初中期所借取的这些新观念、新技巧是否充分表达出她自己的真实感受和精神厚度?这是一个值得深思的问题。

注释:

①周思聪:《致张扬》(1986年1月12日),刘曦林、卢沉:《周思聪文集》,荣宝斋出版社1996年,第47页。

②顾丞峰:《周思聪访谈录》,《江苏画刊》1991年第1期。

③周思聪:《谈画录》(1983年),《周思聪文集》,第19页。

④马文蔚:《周思聪与友人书》,大象出版社2006年,第73-74页。

⑤马文蔚:《周思聪与友人书》,第95-96页。

⑥马文蔚:《周思聪与友人书》,第106页。

⑦卢沉:《从写实、表现到抒情——一个天才画家的勤奋足迹》,朱乃正:《卢沉 周思聪文集》,人民美术出版社2006年,第103页。

⑧华天雪:《中国名画家全集·周思聪》,河北教育出版社2002年,第95页。

⑨马文蔚:《周思聪与友人书》,第119页。

⑩周思聪:《艺术想法》,《周思聪文集》,第22页。

踏歌图 纸本水墨设色 45cm×65cm 1983年 周思聪