农村劳动力流动与水稻种植户生产环节外包

刘魏 张应良 王燕

摘 要:伴随着城市化的不断推进,如何解决劳动力转移之后的农村发展问题,使小农户与现代农业有机衔接,农业服务规模经营成为当务之急。本文运用全国8省30村1 056个农户样本的微观调查数据,并以水稻种植的劳动密集型环节和技术密集型环节外包为例,研究劳动力流动对水稻种植户生产环节外包的影响,以及家庭要素配置的调节作用。研究结果表明:第一,劳动力流动显著促进水稻整地环节外包,但对收割环节外包不显著,同时显著抑制水稻育秧和植保等技术密集型环节外包。第二,劳动力流动对水稻生产环节外包的影响也会通过家庭自有农业机械进行调节,对于劳动密集型环节来说,劳动力流动与家庭自有机械之间存在替代效应,主要原因在于家庭拥有自用农机时,会对整地、收割环节的劳动用量进行替代。对于技术密集型环节来说,劳动力流动与家庭自有机械投资之间替代效应较弱,主要原因在于育秧、植保环节存在的经营规模门槛较小,机械操作反而没有劳动力作业规模经济,同时也可能与育秧、植保社会化服务市场发育有关。第三,劳动力流动对水稻生产环节外包的影响也会通过家庭农地经营规模调节,对于劳动密集型环节来说,家庭农地经营规模扩大有助于强化劳动力流动对整地环节外包的正向效应,以缓解劳动力与农地匹配的结构性差异。

关键词:劳动力流动;劳动密集型环节外包;技术密集型环节外包;自有机械;农地规模

中图分类号:F324.6

文献标识码:A

文章编号:1000-5099(2021)03-0032-14

配第—克拉克定理表明,一国的产业结构演变遵循从农业经济向工业经济和现代服务业经济转变的规律。改革开放以来,我国的经济迅速从农业经济向工业经济和服务业经济转变,经济发展内在规律导致产值结构、就业结构、人口结构不断变化,农业从业人员比例迅速下降,城市化进程快速推进。在城乡巨大的工资差距诱惑下,大量农业剩余劳动力得以从“过密化”的困境中释放出来。据全国农民工监测数据显示,2018年全国农民工总数达到2.88亿人,其中本地农民工数量为1.16亿,外出农民工数量为1.72亿(见图1)。虽然农民工总量的增速有所放缓,越来越多的农民工选择到本地非农就业,但劳动力从农村向城市转移的步伐依然没有停滞。

劳动力的乡城转移,为城市经济发展做出了巨大贡献。但与此同时,农村青壮年劳动力的流失也导致了如下问题:一是使农业劳动力结构趋于老龄化和女性化,农业劳动力供给质量下降,农业陷入生产要素匮乏和生产效率损失的双重困境[1];二是使得“人地关系”松动,农業生产关系滞后于农村发展进程,农地抛荒撂荒现象频繁发生;三是劳动力转移抬高了农户务农的机会成本,导致农业用工成本快速上涨[2]。上述问题直接导致了农村面临“谁来种地”和“怎样种地”的问题,尤其是对于占我国粮食总产量32.24%数据来源:2019年《中国统计年鉴》。http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2019/indexch.htm。的第一大粮食作物稻谷而言,谁来种植水稻和怎样种植水稻的问题,将关系到国家粮食产量稳定和粮食战略安全。因此,机械替代劳动力进程不断加快,尤其对于水稻等粮食作物来说,其机械化替代程度相对较高,可以缓解劳动力短缺和劳动力流动性约束。但从既有研究来看,机械替代劳动有两种方式,一是农户自购农用机械;二是生产环节外包2017年的中央一号文件明确将规模经营区分为“土地流转型”和“服务带动型”两种模式,鼓励发展“农业生产全程社会化服务,扶持培育农机作业、农田灌排、统防统治、烘干仓储等经营性服务组织,引导规模经营健康发展”。。胡雯等[3]认为农户自购农机具有成本大、门槛高、时间长等长期化特征,而生产环节外包则具有成本低、风险小、时效快等短期化特征。农业机械属于专用性较强的设备,加之农业生产的季节性和农作物的生命节律,会造成农机具使用频率较低[4],如果单个农户或家庭农场尚未达到足够的农地经营规模,那么农户将面临投资锁定和极高的沉没成本,农机具并不能达到最优的利用状态。因此,对于一个经营规模相对较小的理性农户来说,他们更倾向于通过购买生产性服务或生产环节外包来替代直接购买农业机械,以此规避经营风险并降低交易成本,从而提高农业生产效率,从这个意义上说,劳动力流动有助于提高水稻种植户生产过程中的环节外包概率。研究发现,在农机具使用过程中,选择租用别人或公司(外包)的农户占比达57.56%,远远高于自己购买的20.02%[5] 。

但我们也应注意到,农业生产性社会化服务的发展并不是一蹴而就的,它要求以匹配于农业生产性社会化服务供给主体的需求规模为前提,即只有多个农户对服务外包需求的形成聚合并由此扩大社会化服务市场容量,才能诱使农业社会化服务供给主体的产生[6]。由于不同经营主体的种植结构有所差异,甚至同一种农作物还存在不同的作业环节,因此,农业经营主体对社会化服务需求的满足程序并不径相同。例如,粮食作物季节性较强、生产环节分工较充分,易于运用农机的跨区作业实现生产,因而其对社会化服务的需求也更大;而经济作物(特别是多年生的木本经济作物)大多属于劳动密集型作物,劳动量投入较多、全年都需要劳动力投入,农机作业化率较低,相对粮食作物来说其社会化服务需求量小[7]。又如,同一种农作物中存在不同的生产环节,其对社会化服务的需求也有差异,以水稻为例,水稻作为我国的三大粮食作物,研究其生产环节外包也是研究社会化服务发育的重要内容。水稻生产环节,包括整地、育秧、移栽、灌溉、施肥、植保、收割等环节。其中,整地和收割环节劳动力需求较大,属于劳动密集型环节;而育秧、植保等环节对技术要求较高,对劳动力的需求相对较少,属于技术密集型环节;移栽等其他环节既需要一定的技术同时也需要一定的劳动力,属于半劳动力半技术密集型环节[8]。当劳动力非农就业比例较高时,水稻不同生产环节的特性就决定了机械替代劳动力程度的差异。因此,本文将要研究的问题便是,伴随着城镇化的发展,劳动力转移之后其对水稻种植将带来的影响,是否催生了水稻生产各环节外包的发展?研究劳动力非农转移所引致的水稻种植户生产环节外包行为,对于解决“谁来种粮”以及“怎样种粮”问题具有重要而深远的意义。

一、文献综述

生产环节外包要能实现,其实就是水稻生产环节的社会化服务市场要能有效形成。而这个市场的形成取决于供给与需求的均衡。对需求而言,是基于分散的农户,并且是劳动力乡城转移后老龄化的家庭劳动力,怎么产生对水稻农事活动服务外包的有效需求?对供给而言,需要达成一定的消费市场规模,才可能有社会化服务的供给,不然因交易成本太高而抑制该市场的形成和运行。

从需求层面来说,笔者认为,普通农户对生产环节外包的需求将取决于家庭要素禀赋,主要包括家庭的劳动力禀赋、农地禀赋和资本禀赋。从劳动力禀赋来看,家庭的农业劳动力数越多,他在所有生产环节外包的可能性就越低[9];户主年龄越大,通常意味着他积累的稻作经验越丰富,能够对育秧这类技术密集型环节产生替代效应,因而他将直接关系水稻产量的育秧环节外包出去的意愿就会大大降低[10];但也有研究认为,户主年龄越大,意味着他更难以胜任劳动密集型的作业环节,因而增大了这些环节外包的概率[11];农户的受教育程度对生产环节外包可能存在正反两方面的效应,一方面受教育程度越高的农户,能够充分意识到外包的好处,因而会提高外包的概率,但另一方面受教育程度越高的农户生产技能更娴熟,完成各农事生产环节的时间更短,从而会降低外包的概率[12]。从农地禀赋来看,农户经营规模越大,依靠家庭成员完成各农事环节的可能性就越小,在农作物生育期的约束下,水稻种植户为了完成水稻种植的各个农事环节,就会增大生产环节外包的概率;农地细碎化也会影响农户生产环节外包,主要通过“可行性效应”和“价格效应”降低农户外包的概率,“可行性效应”表现为农地越细碎,田坎和地块界线过多会增加机械作业的难度,从而使这些细碎地块不适于进行生产环节外包,“价格效应”表现为地块细碎增加了作业难度,外包的供给方就可能提高外包服务的价格,增加了农户外包成本,进而降低农户外包概率[13];另外,地块具有极强的专用性特征,不会像其他生产资料那样可以随意挪动,如果村内的机耕路发达,则可以降低交易成本,促进生产环节外包,反之则可能抑制生产环节外包[14]。从资本禀赋来看,农业机械设备具有资产专用性强的特征,要求相匹配的农地经营规模为前提,一旦农户选择购入农业机械,为了避免投资锁定并最大限度地利用农机具的作业功能,他倾向于在所有生产环节上使用机械,因而很多生产环节的农事活动都将由家庭内部完成,降低其对外部社会化服务的需求[15-16]。

从供给层面来说,这类研究主要是从外部社会化服务市场的发育角度进行考察,随着规模经济逐渐从农地规模经济转向服务规模经济,以及伴社会化服务市场容量的扩大,在规模经济的利润诱惑下,种养大户、家庭农场、专业化服务队以及农业专业合作社等现代农业经营主体也萌发了农业社会化服务供给激励[17];另外,政府的补贴政策也会影响到外包市场的供给,生产性補贴显著降低了农户生产环节外包,如对农机具进行补贴会增加农户购置农机的概率,而生产环节补贴则对农户生产环节外包有积极影响,如对育秧、移栽等农事活动环节进行补贴,则降低了外包价格,增加农户外包的概率[18]。

上述研究从各个维度剖析了水稻生产环节外包的影响因素及作用机制,但仍有一定的改进空间:一是专门探究劳动力流动对水稻生产环节外包的影响及其机制的文献较少,很多研究仅仅是将劳动力流动作为一个控制变量一笔带过,得出劳动力非农转移有助于农户生产环节外包的结论[8-9,19]。显然,这种将劳动力流动作为控制变量而得出的结论,忽视了家庭的决策机理,中国农民从事农业生产或非农业生产活动大多是以家庭为单位的[20],家庭劳动力的流动通常是家庭劳动力要素配置,其生产环节外包决策,通常是家庭要素配置的结果。家庭内的机械和农地禀赋往往决定了其外包决策,而既有研究忽视了家庭禀赋差异所引致的生产环节外包决策倾向。二是既有研究的侧重点主要在于从生产环节中的劳动力密集环节分析农户的外包决策,而对技术密集型环节的分析较为薄弱。育秧、植保这些技术密集型环节往往对水稻产量具有决定性作用,也是实现农业生产专业化、规模化的关键环节,如果采用劳动力替代资本的方法,则可能面临效率低、技术复杂等问题,而如果采用外包方式,则可能面临经营风险大、监督成本高等问题,这种两难处境也会影响到农户的外包决策。三是既有研究在分析水稻种植户生产环节外包的影响因素时,主要采用Logit和Probit两种模型。农户选择水稻生产外包的环节通常不只一个,而不同环节之间往往是相互影响的,这会产生内生性问题[21]。例如,水稻生产中的技术密集型环节会受到经营风险、不确定性等不可观测因素影响,进一步传导进劳动密集型环节,从而导致模型估计的偏误。

本文将尝试从如下方面进行突破:一是基于农户行为理论,从家庭资源配置视角,分析劳动力流动对水稻生产环节外包的传导机理;二是将农事生产环节中的技术密集型环节考虑在内,分析水稻生产劳动密集型环节和技术密集型环节外包决策的个体响应模型;三是利用2018年的实地调研大样本数据,采用多元Probit模型(Multivariate probit)对理论进行实证检验。

二、机理分析

随着户籍制度的松动,劳动力的非农转移已经成为越来越普遍的现象,当家庭的劳动力在农业部门和非农部门配置时,相应地会引起资本、土地等其他农业生产要素的重新配置,并改变传统农村业已形成的差序格局和农户业已习得的价值规范。具体来说,劳动力流动除了直接影响种植户水稻生产环节外包外,还会对农户的农业投资、农地流转等要素配置行为产生影响,并最终影响种植户的水稻生产环节外包决策。我们将从以下几个维度分析劳动力流动影响水稻种植户生产环节外包的理论机制。

(一)劳动力流动对水稻生产环节外包决策的直接影响

按照现代微观经济学的观点,价格的变动会产生收入效应和替代效应。农户家庭劳动力非农转移行为作为非农工资率与农业生产边际收益率比价的个体响应,无疑也会产生收入效应与替代效应。已有研究大多认为劳动力非农就业能够显著提高农户生产的劳动密集型环节外包的概率[22-24]。其主要原因在于,劳动力非农就业的收入效应大于替代效应,劳动力外出非农就业增加了其工资性收入,在家庭部门配置中,这部分非农工资性收入往往会汇给家庭留守人员,从而增加家庭的总收入。家庭总收入的增加使农业生产可能性边界扩展,降低了家庭在外包购买中的资金约束,并提高了留守人员对外包购买的支付能力,留守人员有充足的资金购买外包服务,从而使农户外包购买成为现实。但学术界对劳动力流动是否能够提高植保、育秧等技术密集型环节外包的概率却无定论。陈品等[25]认为播种、收割属于机械对劳动力短缺替代较好的环节,但治虫、植保等则属于其他要素替代劳动力的瓶颈环节,这些环节对劳动力的需求较为紧迫,如果不加论证地实行外包,则可能对粮食生产产生负面效应。

基于上述分析,我们提出本文的研究假设1:

H1:劳动力流动有助于劳动密集型环节外包,但对技术密集型环节外包的影响效应则不确定。

(二)劳动力流动对水稻生产环节外包决策的间接影响:基于农业机械投资的调节效应

由前面的分析可知,劳动力的非农转移导致农业生产的劳动力供给减少,农户的要素投入结构发生调整,农户在农业生产过程中会越来越多地使用资本替代劳动,而资本替代劳动则包括农户自己购买农用机械和农户将生产环节外包两种方式。可见,不仅劳动力与资本间存在替代效应,而且在农业资本的配置过程中,也存在自购机械和生产环节外包的替代效应,即如果农户家庭将更多的非农收入用于购买农业机械,那么就会相应减少对生产环节外包的需求,反之亦然。

对于农户使用机械和生产环节外包这两种资本配置方式的替代效应,需要从水稻生产环节的劳动用量强度进行分析。对于整地、收割、移栽等劳动密集型环节,其作业的季节性强、作业时间短但单次作业连续性强、劳动力用工强度大,老龄劳动力通常无法胜任这类强度大的田间作业如果使用老龄劳动力进行作业,将面临极高的边际成本。。一个农户理性的决策往往是使用资本替代劳动,但这并不意味着农户对外包需求的增大,还取决于农户家庭农业机械投资的水平,如果家庭将非农收入更多地用于购买农业机械,则会减少对生产环节外包的需求,反之,则会增加对生产环节外包的需求。

而对于育秧、植保这类技术密集型环节,其特点是作业的重复性、单次作业强度很小、作业的经验要求高、对作业者的能动性要求高,资本替代能力较弱[26],老龄劳动力的水稻种植经验较丰富,往往能够胜任这类作业环节,以降低水稻生产的边际成本。农户家庭往往倾向于自己作业,对机械作业(无论是自有还是外包)需求较低。

由此提出如下假设:

H2:对于劳动密集型环节来说,当家庭自有机械数量较多时,劳动力非农转移不利于农户生产环节外包,反之则有利于生产环节外包;对于技术密集型环节来说,由于这类环节对机械需求较低,劳动力非农转移对农户生产环节外包的影响并不受到农业资本的调节作用。

(三)劳动力流动对水稻生产环节外包决策的间接影响:基于农地经营规模的调节效应

劳动力的非农转移除了会引起资本替代劳动力外,也会引起土地资源的重新配置,劳动力资源作为一种可变要素,土地资源作为一种固定生产要素,两者间必须有一个适当的配合比例,才能使生产要素发挥最大功效,否则将导致过多或过少的劳动力聚集于土地。诸多研究均表明,作为一个追求利润最大化的农户,家庭成员的流动状况会对家庭的农地流转决策产生重要影响[27-29],而土地资源的变化则可能进一步影响农户家庭的生产环节外包决策[30]。对农户来说,一份稳定的非农工作以及稳定的非农就业收入,可以为农户家庭提供良好的生活保障,并增加他们在城市生活的意愿;而不稳定的非农工作以及不稳定的非农收入来源,则削弱了他们在城市生活工作的意愿。为了区分这两种非农就业状况对农地流转决策的影响,并最终影响到农户的外包决策,我们需要考察不同的劳动力流动对农地流转的决策机理[31]。

当农户非农就业状况比较稳定或非农就业率比较高时,农户的非农工资率高于农业生产的边际收益率,农户的收入来源主要以非农就业收入为主。在这种情况下,农户可能更倾向于在城市生活工作,这将激励他的农地转出行为。主要原因在于:第一,农户的非农就业状况越稳定,农业经营收入在家庭收入结构中的重要性将降低,农户的收入来源将多元化,有利于降低农业生产经营风险;第二,城乡收入差距的存在,会使很多农户向往城市生活,而稳定的非农工作则增强了这种预期。可见,非农就业状况越稳定,农户的农业生产重要性越低,农户越倾向于农地转出,农户的农事活动频率也将降低,因而也会减少对生产环节外包的需求。

当农户非农就业状况不稳定或非农就业率比较低时,农户的非农工资率低于农业生产的边际收益率,此时农户非农就业的收入流不稳定,农户还将高度依赖农业生产,家庭将出现青壮年务工、老人务农的分工格局。在这种情况下,非农就业可能会阻碍农地转出,表现在:第一,家庭留守成员往往能够高效率地经营农地,而不愿将农地转出给其他人;第二,非农就业不稳定意味着家庭收入来源的风险增大,为规避风险,家庭成员不愿意转出土地。这是因为城市留不下来,他们希望将来回到农村,以便在非农就业极不稳定时可以回家经营农业。值得注意的是,从理论上来说,这些家庭可以在短期内转出他们的土地,但研究表明,流转合约期限过短或经营期限的不确定性都可能引致承租者在农业生产上的短期机会主义行为,易形成掠夺式经营,造成农地质量的下降[32-33],而且农地流转合约的签订使农户回乡时并不能轻易地收回其转让的农地。事实上,在农村有关短期农地租赁合约纠纷屡见不鲜。因此,当面临不稳定的就业机会时,农户及其家庭通常有动机保留土地或将土地出租给亲戚朋友,作为与城市生活有关的各种风险的保险。亦即非农就业不稳定不利于农地转出,具有务农比较优势的老年人将在家里进行农业生产,当家庭农地经营规模越大,依靠家庭劳动力难以完成全部农事活动时,就倾向于生产环节外包以提高农业生产效率。

由此提出如下假設:

H3:随着农地转入导致农地规模扩大,劳动力非农转移有利于生产环节外包;随着农地转出导致农地规模减小,劳动力非农转移抑制农户生产环节外包。

三、数据来源、模型选择与变量说明

(一)数据来源

本文使用的数据来源于2018年7月至9月的水稻种植户调查数据,调查区域包括贵州、江苏、江西、云南、四川、湖南、湖北、重庆等省市,覆盖18个区县、30个村,共计发放调查问卷1 200份,其中收回有效问卷达1 056份,问卷有效率为88%。本调查主要以家庭小农经营的水稻种植户为调研对象,了解水稻种植户的基本特征、生产经营条件、土地经营和流转、非农就业、社会化服务意愿以及社会参与等方面的现状。在抽样方法上采用多阶段、多层次与劳动力规模成比例的概率抽样方式。首先,划分东、中、西部三个样本框,并从每个样本框中随机选择1~4个省份作为调研省份。其次,在每个样本框中,按照GDP高低对所选省份的区县进行排序,随机起点,依据劳动力规模进行等距抽样,抽取区县;再次,从抽取的区县中,依据村庄人均纯收入高低进行降序排列,随机选择抽样起点,依据劳动力规模进行等距抽样,抽取村庄样本;最后,随机抽取样本村庄5~10户家庭,在数据获取方式上,本调查采用问卷发放与访谈调查相结合的方法获取数据。通过以上的数据调查方式,本文所获取的样本具有较好的代表性、覆盖区域广,能够反映出当前农户生产环节外包现状。

农业机械化被认为是农业现代化和服务规模经营的重要标志,从样本农户的机械拥有情况来看,在1 056个有效样本中,拥有农业机械的样本为269户,机械拥有率为25.47%,其中拥有两台及以上的农户样本为108户,占全体样本的10.23%,调研数据表明,水稻种植户的机械自有率还不是很高,水稻种植户具有生产环节外包的动机。而从机械生产性服务供给情况来看,在拥有农业机械的农户中,生产性农业机械主要用于自用,平均自用天数为15.43天,而服务他人天数平均为3.55天,反映出样本区域的农业生产性服务发展潜力还不足,农户购买农业机械主要用于自用。

(二)模型选择

为了估计劳动力流动对水稻种植户生产环节外包(整地、育秧、植保、收割)的影响,本文构建如下基准回归模型,表达式如下:

ZDi/YYi/ZBi/SGi=α0+α1NONFARMi+∑n=1α2nXni+μi(1)

式(1)中,ZDi/YYi/ZBi/SGi表示农户i是否在整地、育秧、植保和收割等环节进行生产环节外包,其中整地和收割代表需要投入劳动力更多的劳动密集型环节,育秧和植保代表需要投入更多农业生产技术的技术密集型环节;NONFARMi表示农户i所在家庭劳动力流动情况;Xni表示一系列控制变量,主要是反映家庭成员教育、健康、是否村干部、家庭生产以及外包特征等相关变量;α0表示回归模型的截矩项,α1表示家庭劳动力流动对生产环节外包影响的回归系数,α2n表示控制变量的回归系数;μi表示随机误差项,并假定其服从正态分布。由于被解释变量水稻种植户生产环节外包(整地、育秧、植保、收割)均为离散二值变量,且残差服从正态分布,因此,回归模型将采用二元Probit模型进行估计。

在(1)的基础上,本文在上述模型的基础上加入交叉项来识别劳动力流动如何通过要素配置对水稻种植户生产环节外包产生影响,表达式如下:

ZDi/YYi/ZBi/SGi=α0+α1NONFARMi+α2MACHINEi+α3NONFARMi×MACHINEi+∑n=1α4nXni+μi(2)

ZDi/YYi/ZBi/SGi=α0+α1NONFARMi+α2NDZRi/NDZCi+α3NONFARMi×NDZRi/NDZCi+∑n=1α4nXni+μi(3)

(2)-(3)式分别表示加入家庭是否拥有农业机械、家庭是否农地转入、家庭是否农地转出与劳动力非农转移的交互项后,得到的回归估计模型。MACHINEi表示农户i所在家庭是否拥有生产性农业机械,反映家庭的资本配置,以检验假设2;NDZRi、NDZCi表示农户i所在家庭的农地转入和农地转出情况,反映家庭的农地资源配置,以检验假设3。其余参数的含义与(1)式相同。

(三)变量设置与说明

根据上一部分的理论分析,参考相关文献,引入如下变量:

1.被解释变量——水稻种植户生产环节外包

由于水稻生产过程包括很多环节,每个环节对劳动力、资本和技术的需求也不尽相同,如整地、收割需要的劳动力众多,属于劳动密集型环节;育秧、植保需要劳动力丰富的种植经验,属于技术密集型环节。本文将被解释变量细分为劳动密集型和技术密集型两类环节,而劳动密集型环节包括整地、收割环节,技术密集型环节包括育秧、植保环节当然,除了这四类环节外,还有灌溉、施肥、喷药等环节,这些环节属于半劳动力半技术密集型环节。。从样本统计来看,整地环节56.6%、收割环节69.9%的水稻种植户采用了外包机械作业,育秧45.5%、植保28.7%的水稻种植户采用了外包机械作业。很显然,相比技术密集型环节来说,劳动密集型环节的机械替代率更高。

2.核心解释变量——劳动力流动

本文的核心解释变量为农村劳动力流动,其度量指标采用家庭外出务工人数占家庭总劳动力的比重进行表征[34]。

3.中介变量——资本配置、土地配置

一方面,本文直接分析劳动力流动对水稻种植户生产环节外包的影响;另一方面,我们还分析农户家庭如何通过家庭结构、资本配置和土地配置改变这种直接效应。因此,为了检验前文提出的理论假设,我们加入了3个中介变量。对于资本配置,我们使用家庭是否拥有生产性农用机械来表征;对于土地配置,我们使用家庭转入的农地面积和转出的农地面积来表征。

4.控制变量

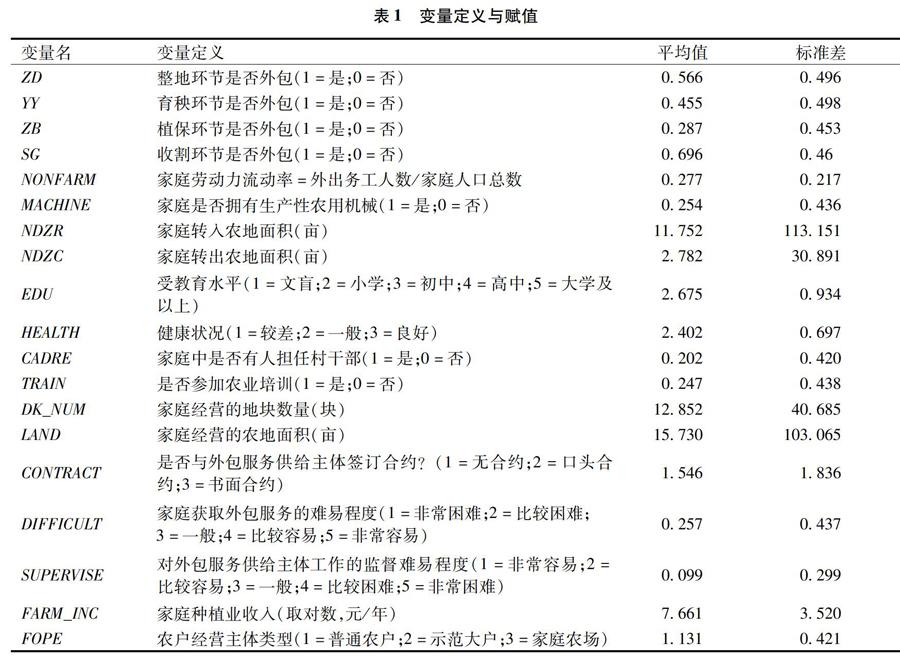

一是农户特征变量,一般来说,农户的受教育水平、健康状况、是否参加农业生产培训与农业生产环节外包的关联度较高;二是家庭特征变量,包括家庭的种植业收入、农业经营主体类型、地块数量、家庭中是否有人担任村干部、家庭经营的农地面积;三是外部环境变量,主要是影响农村外包服务发育的一些因素,包括是否与外包服务供给主体签订合约、家庭获取外包服務的难易程度、对外包服务供给主体工作的监督难易程度。各变量的定义及描述见表1。

四、实证结果与分析

(一)劳动力流动对水稻种植户生产环节外包的直接效应估计

我们对式(1)进行估计,以探究劳动力流动对水稻种植户生产环节外包的直接效应。模型估计的方法主要是Probit方法,选择Probit方法进行估计的原因在于,本文的被解释变量为二元离散选择变量。表2报告了劳动力流动对农户生产环节外包影响的回归结果,回归结果发现,对劳动密集型环节来说,劳动力流动的系数均为正,表明劳动力流动有助于提高农户整地、收割等环节外包的概率,但就显著水平来说,劳动力流动在1%水平上显著正向影响水稻整地环节外包,但对收割环节外包的影响不显著。这是由于整地、收割属于劳动密集型环节,当劳动力从农业部门流向非农部时,资本替代劳动成为这类环节的必然趋势,从而促使了外包服务的发育,但需注意的是,整地、收割环节在农业机械替代的过程中,其各自到达的最佳生产效率点却有所不同,整地环节往往需要投入大型农机具,与之匹配的则是较大的土地规模,而收割环节的农机具通常属于小型农机具,土地规模不需要太大即可达到效率最优,且农户有自购小型农机具的意愿和能力,因而其外包意愿不及整地环节那样强烈,故劳动力流动对整地环节外包影响显著、对收割环节外包影响不显著[35]。

对技术密集型环节来说,劳动力流动的系数均为负,反映出劳动力流动不利于提高育秧、植保等环节的外包概率,从显著性来说,劳动力流动在1%水平上显著负向影响植保环节外包,但对育秧环节外包的影响不显著。这主要是由于植保环节只需要在很小的规模上便可达到效率最优,对农业机械的作业需求很小农业生产的规模报酬递增主要来源于庞巴维克的“迂回生产”,而“迂回生产”的先决条件便是生产作业半径和土地规模的大小。植保环节最优效率点所需的规模较小,无法实现外包服务的规模经营,因而农户购买外包的动机也较弱。,农户购买外包服务面临较高的成本,因而造成劳动力流动显著负向影响植保环节外包。而对于育秧环节来说,其最优效率点所需的经营规模相对较大,农户购买外包服务的成本相对较低,农户有购买外包服务的动机;但另一方面,随着拋秧技术的发展,育秧环节的人工作业效率反而更高,能够替代农户对插秧机械作业的需求;此外,育秧环节中秧苗的行间距及植株高低对水稻产量有关键的影响,机械插播往往无法满足需求,因而上述两种效应造成劳动力流动对育秧环节外包影响不显著的结果。

(二)内生性检验

值得注意的是,如果同时存在影响劳动力流动和农业生产环节外包的因素,但在模型中可能由于数据搜集困难等因素而未将这些因素加入控制变量中,就会出现随机误差项与解释变量存在相关性的问题,此时模型将出现内生性问题。例如,农户的社会网络会促进农户的劳动力非农转移,同时也会增加农户生产环节外包的积极性,但由于数据限制,本文未能将农户社会网络纳入控制变量,其效应将被放入随机误差项,因而导致解释变量劳动力流动与随机误差项相关,产生内生性问题。因此,重视和解决内生性问题,也能更加准确地判断家庭劳动力流动对农业生产环节外包的作用机制和影响路径。为克服内生性问题,本文选取了“村庄内除农户家庭外其他农户家庭的劳动力流动比例的平均值”作为农户劳动力流动的工具变量。选取该指标的缘由在于:一是该工具变量与解释变量具有相关性,通常平均劳动力流动率较高的村庄,其所属农户的劳动力流动率也较高;二是工具变量与随机误差项不直接相关,村庄层面的农户平均劳动力流动率已经剔除了农户i的信息,该变量外生于农户的生产环节外包决策。在上述分析和处理的基础上,本文将采用工具变量的离散二元选择模型(ivprobit两步法)进行估计。

表3结果表明,对于整地和收割两类劳动密集型环节来说,其Wald内生性检验p值分别为0.221 8和0.922 9,不拒绝不存在内生变量的原假设,表明这两个模型中劳动力流动不是内生变量;而对于育秧和植保两类技术密集型环节来说,其Wald内生性检验p值均为0.000 0,故可在1%显著水平上认为劳动力流动为内生变量。在这种情况下,不存在内生性问题的模型的一般回归结果要优于两阶段ivprobit估计的回归结果[36]。因此,对于劳动密集型环节的两个模型应以基准回归模型为主,技术密集型环节的两个模型应以ivprobit两步法的回归结果为主。回归结果表明,对于技术密集型环节来说,在考虑内生性问题后,劳动力流动均显著负向不利于农户在育秧和植保环节的外包。出现这种情况的原因与前述分析一致,主要在于育秧和植保等技术密集型环节要求匹配其作业半径的经营规模相对较小,当农户自身劳动作业或其自有农机作业能够满足这类环节的经营规模时,农户便不会引入农机社会化服务来完成农事活动。由此,本文的假设1得到验证。

(三)农业自有机械对水稻种植户生产环节外包的调节效应检验

表4汇报了引入劳动力流动与农业机械投资交互项的回归结果。结果表明,对于劳动密集型环节来说,劳动力流动与家庭自有机械投资的交互项对整地和收割环节外包有显著负向影响,即劳动力流动与家庭自有机械之间存在替代效应,表明家庭拥有农业机械时,劳动力流动显著不利于整体和收割环节外包,验证了假设2的前半句。其可能原因在于家庭拥有自用农机时,会对整地、收割环节的劳动用量进行替代,农户使用自家农机即可完成劳动作业。对于技术密集型环节来说,劳动力流动与家庭自有机械投资的交互项对育秧和植保环节外包影响不显著,即两者之间既不存在替代效应,也不存在互补效应,表明家庭拥有农业机械时,劳动力流动对育秧和植保环节影响不显著,验证了假设2的后半句。其可能原因在于:一是育秧、植保环节存在的经营规模门槛较小,机械操作反而没有劳动力作业规模经济;二是家庭购买的机械更多的可能是能够替代劳动密集型环节用工的机械,而非技术密集型环节的机械;三是技术密集型环节对劳动力种植经验要求较高,机械化作业并不能满足这一要求。可见,对于技术密集型环节来说,由于这类环节对机械需求较低,劳动力流动对农户生产环节外包的影响并不受到家庭自有机械的调节。

(四)农地经营规模对水稻种植户生产环节外包的调节效应检验

表5汇报了引入劳动力流动与农地转入交互项的回归结果。结果表明,对于劳动密集型环节来说,劳动力流动与农地转入的交互项对整地环节外包有显著正向效应,即两者之间存在互补效应,表明随着家庭农地规模扩大,劳动力流动有利于整地环节外包。其中的原因也不难理解,在家庭劳动力非农流动的过程中,如果留守劳动力扩大农地规模,那么扩大规模后农事活动的复杂性与多样性也随之而来,超出留守劳动力田间作业能力,导致劳动力与农地要素匹配的结构性矛盾。同时,整地的作业季节正处于春节之后的农历三四月,这个季节正好是劳动力流动的阶段,不利于劳动力返乡作业,便会增加对外包服务的需求。因此,留守农户有动机选择购买社会化服务,或将生产环节外包。但两者的交互项对收割环节外包影响不显著,一个可能的解释是,虽然劳动力流动后,农地经营规模也会导致要素匹配的结构性矛盾,但水稻主产区主要在我国的南方,水稻收割季正是我国南方台风、水涝频发的季节,易引起水稻倒伏,甚至积水过多影响收割机作业[2],农户家庭此时可能选择雇工经营,或者将外出非农就业的农户临时召回进行收割作业。农业生产的季节性和时效性较强,收割环节的“抢收”给农民带来的心理效用更大,外出农户便可在此时返乡为农业生产提供季节性劳动力,减少对外包服务的需求。

对于技术密集型环节来说,劳动力流动与农地转入的交互项对育秧环节外包有显著正向效应,对植保环节外包影响不显著,其主要原因还是在植保环节作业的时效性很强[37],使得它不像整地和收割环节那样大规模地采用机械化服务,而最有可能的是采用小范围雇工服务,但小规模雇工服务也存在监督困难和雇工机会主义行为,导致事前的逆向选择或事后的道德风险问题[38]。因此,理性的农户对植保环节的外包需求并不强烈。

表6汇报了引入劳动力流动与农地转出交互项的回归结果。结果表明,对于劳动密集型环节来说,劳动力流动与农地转出的交互项对收割环节外包有显著负向效应,即两者之间存在替代效应,表明随着家庭农地规模缩小,劳动力流动抑制收割环节外包,但两者的交互项对整地环节外包影响不显著。其原因在于整地环节所需要的经营规模临界点较高,当农地转出导致农地规模减小时,整地作业完全能够依靠家庭内部成员完成或购置小型农机具,反而依靠外包服务则可能导致规模不经济[39]。对于技术密集型环节来说,劳动力流动与农地转出的交互项对植保环节外包有显著负向影响,即两者之间存在替代效应,但两者的交互项对育秧环节外包影响不显著。可能原因在于,劳动力流动与农地转出相互促进,导致农地规模不断减小,农业生产的重要性不断降低;也可能在于农地规模较小,在家务农成员完全可以依靠抛秧技术提高作业效率,从而减少对外包的需求。

五、结论与讨论

本文运用全国8省30村1 056个农户样本的微观调查数据,并以水稻种植的劳动密集型环节和技术密集型环节外包为例,研究劳动力流动对水稻种植户生产环节外包的影响,以及家庭要素配置的调节作用。研究结果表明:第一,劳动力流动显著促进水稻整地环节外包,但对收割环节外包不显著,同时显著抑制水稻育秧和植保等技术密集型环节外包。可能原因在于整地环节其他生产要素对劳动力的替代较强,而其他环节要素对劳动力的替代性则较弱。第二,劳动力流动对水稻生产环节外包的影响也会通过家庭自有农业机械进行调节,对于劳动密集型环节来说,劳动力流动与家庭自有机械之间存在替代效应,表明家庭拥有农业机械时,劳动力流动显著不利于整体和收割环节外包,主要原因在于家庭拥有自用农机时,会对整地、收割环节的劳动用量进行替代,农户使用自家农机即可完成劳动作业。对于技术密集型环节来说,劳动力流动与家庭自有机械投资的交互项对育秧和植保环节外包影响不显著,即两者之间既不存在替代效应,也不存在互补效应,主要原因在于:一是育秧、植保环节存在的经营规模门槛较小,机械操作反而没有勞动力作业规模经济;二是家庭购买的机械更多的可能是能够替代劳动密集型环节用工的机械,而非技术密集型环节的机械;三是技术密集型环节对劳动力种植经验要求较高,机械化作业并不能满足这一要求。第三,劳动力流动对水稻生产环节外包的影响也会通过家庭农地经营规模调节,对于劳动密集型环节来说,家庭农地经营规模扩大有助于强化劳动力流动对整地环节外包的正向效应,而家庭农地经营规模缩小则强化了劳动力流动对收割环节外包的抑制效应,主要原因在于水稻主产区主要在我国的南方,水稻收割季正是我国南方台风、水涝频发的季节,易引起水稻倒伏,积水过多也会影响收割机作业。对于技术密集型环节来说,农地经营规模扩大强化了劳动力流动对育秧环节的正向效应,而农地经营规模缩小则强化了劳动力流动对植保环节的抑制效应,主要原因在于植保环节作业的时效性很强,不能大规模地采用机械化服务,而最有可能的是采用小范围雇工服务,但小规模雇工服务则易引致事前的逆向选择或事后的道德风险问题。

伴随着城市化的不断推进,劳动力的城乡非农转移已经成为常态,农业劳动力成本不断上升,农业劳动力弱质化趋势凸显。如何解决劳动力转移之后的农村发展问题,使小农户与现代农业有机衔接,成为当前的一个热门课题,在实行多年的农地规模经营政策后,我国的农地流转率依然未有显著提高,深植农村的小农经营业态依然未发生根本改变。在这样的背景下,学术界创新性地提出了服务规模经营战略,在不改变小农分散经营的格局下,通过社会化服务促进农业生产各环节的服务规模经营,以有效解决农村留守劳动力数量和质量不断下滑的问题。本文的研究发现,在劳动力非农就业转移过程中,存在其他农业生产要素对劳动力要素的替代强弱差异,因而导致劳动力流动对农业生产环节外包影响的结构性差异,社会化服务的发展有助于解决农业经营规模较大环节(如整地等劳动密集型环节)的劳动力替代问题,而不利于经营规模较小环节(如育秧、植保等技术密集型环节)的劳动力替代问题。这种替代程度的强弱,既与不同环节社会化服务市场的发育和供给有关,也与水稻种植的季节性和时效性有关,更与农户家庭要素配置有关,如农户家庭收入类型、家庭自有机械持有、家庭农地经营规模的大小。因此,我们在分析不同环节社会化服务的供给与需求匹配度时,首先,要考虑家庭的收入结构,如果存在农业收入占比较大的兼业格局时,我们就应该重视生产环节的外包问题,反之,如果非农收入占比较高,农业重要性降低,为防止因人口流失而导致的抛荒撂荒问题,就应该重视农地的流转问题,通过土地规模经营与服务规模经营的相互促进,改变我国农业规模经营格局;其次,要重视社会化服务市场的发育状况,考虑不同的生产环节的季节性和时效性。例如,技术密集型环节受制于经营规模的限制,收割环节的时效性和季节性较强,其大规模社会化服务的发育可能较困难,那么我们可以转变观念,发展小规模雇工服务,使雇工服务和留守劳动力自己作业成为外包服务的有益补充。

参考文献:

[1]赵祥云,赵晓峰.资本下乡真的能促进“三农”发展吗?[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2016,16(4):17-22.

[2]陈江华,罗明忠,黄晓彤.水稻劳动密集型生产环节外包方式选择的影响因素:基于土地资源禀赋视角[J].农业经济与管理,2019(1):61-71.

[3]胡雯,张锦华,陈昭玖.农地产权、要素配置与农户投资激励:“短期化”抑或“长期化”?[J].财经研究,2020,46(2):111-128.

[4]罗必良.农地确权、交易含义与农业经营方式转型:科斯定理拓展与案例研究[J].中国农村经济,2016(11):2-16.

[5]刘魏,张应良,李国珍,等.工商资本下乡、要素配置与农业生产效率[J].农业技术经济,2018(9):4-19.

[6]罗必良,邹宝玲,何一鸣.农地租约期限的“逆向选择”:基于9省份农户问卷的实证分析[J].农业技术经济,2017(1):4-17.

[7]钟甫宁,陆五一,徐志刚.农村劳动力外出务工不利于粮食生产吗?对农户要素替代与种植结构调整行为及约束条件的解析[J].中国农村经济,2016(7):36-47.

[8]陈江华,罗明忠.农地确权对水稻劳动密集型生产环节外包的影响:基于农机投资的中介效应[J].广东财经大学学报,2018,33(4):98-111.

[9]王志刚,申红芳,廖西元.农业规模经营:从生产环节外包开始:以水稻为例[J].中国农村经济,2011(9):4-12.

[10]蔡荣,蔡书凯.农业生产环节外包实证研究:基于安徽省水稻主产区的调查[J].农业技术经济,2014(4):34-42.

[11]胡雪枝,钟甫宁.农村人口老龄化对粮食生产的影响:基于农村固定观察点数据的分析[J].中国农村经济,2012(7):29-39.

[12]GILLESPIE J M,NEHRING R,SANDRETTO C L,et al.Forage Outsourcing in the Dairy Sector: the Extent of Use and Impact on Farm Profitability[J].Agricultural and Resource Economics Review,2010,39(3): 399-414.

[13]展進涛,张燕媛,张忠军.土地细碎化是否阻碍了水稻生产性环节外包服务的发展?[J].南京农业大学学报(社会科学版),2016,16(2):117-124.

[14]陈思羽,李尚蒲.农户生产环节外包的影响因素:基于威廉姆森分析范式的实证研究[J].南方经济,2014(12):105-110.

[15]胡新艳,朱文珏,罗锦涛. 农业规模经营方式创新: 从土地逻辑到分工逻辑[J]. 江海学刊,2015( 2) : 75-82+238.

[16]陈江华,罗明忠,张雪丽. 禀赋特征、外部环境与农业生产环节外包:基于水稻种植户的考察[J]. 新疆农垦经济,2016(11) : 1-11.

[17]廖西元,申红芳,王志刚.中国特色农业规模经营三步走战略:从生产环节流转到经营权流转再到承包权流转.农业经济问题,2011( 12) : 15-22.

[18]申红芳,陈超,廖西元,等.稻农生产环节外包行为分析:基于7省21县的调查[J].中国农村经济,2015(5):44-57.

[19]王建英,陈志钢,黄祖辉,等.转型时期土地生产率与农户经营规模关系再考察[J].管理世界,2015(9):65-81.

[20]刘魏,张应良.非农就业与农户收入差距研究:基于“离土”和“离乡”的异质性分析[J].华中农业大学学报(社会科学版),2018(3):56-64.

[21]段培,王礼力,罗剑朝.种植业技术密集环节外包的个体响应及影响因素研究:以河南和山西631户小麦种植户为例[J].中国农村经济,2017(8):29-44.

[22]GARTAULA H.Shifting Perceptions of Food Security and Land in the Context of Labor Out-migration in Rural Nepal[J].Food Security,2012,4(2):181-194.

[23]史常亮,李赟,朱俊峰.劳动力转移、化肥过度使用与面源污染[J].中国农业大学学报,2016,21(5):169-180.

[24]张燕媛,张忠军.农户生产环节外包需求意愿与选择行为的偏差分析:基于江苏、江西两省水稻生产数据的实证[J].华中农业大学学报(社会科学版),2016(2):9-14.

[25]陈品,孙顶强,钟甫宁.劳动力短缺背景下农时延误、产量损失与外包服务利用影响[J].现代经济探讨,2018(8):112-118.

[26]陆岐楠,张崇尚,仇焕广.农业劳动力老龄化、非农劳动力兼业化对农业生产环节外包的影响[J].农业经济问题,2017(10):27-34.

[27]KUNG K S.Off-Farm Labor Markets and the Emergence of Land Rental Markets in Rural China[J].Journal of Comparative Economics,2002,30(2):395-414.

[28]HUANG J ,GAO L ,ROZELLE S.The Effect of Off-farm Employment on the Decisions of Households to Rent Out and Rent In Cultivated Land in China[J].China Agricultural Economic Review,2012,4(1):5-17.

[29]Che Y. Off-farm Employments and Land Rental Behavior: evidence from Rural China[J]. China Agricultural Economic Review, 2016, 8(1):37-54.

[30]钱静斐,陈志钢,MATEUSZ F ,等.耕地经营规模及其质量禀赋对农户生产环节外包行为的影响:基于中国广西水稻种植农户的调研数据[J].中国农业大学学报,2017,22(9):164-173.

[31]SU B,LI Y,LI L,et al.How does Nonfarm Employment Stability Influence Farmers' Farmland Transfer Decisions? Implications for Chinas Land Use Policy[J].Land Use Policy,2017,74(74): 66-72.

[32]姚洋.农地制度与农业绩效的实证研究[J].中国农村观察,1998(6):3-12.

[33]罗必良.論服务规模经营:从纵向分工到横向分工及连片专业化[J].中国农村经济,2017( 11) : 2-16.

[34]JANVRY A D ,EMERICK K ,GONZALEZ-NAVARRO M ,et al.Delinking Land Rights from Land Use: certification and Migration in Mexico[J].American Economic Review,2015,105(10).

[35]刘晗,王燕,王钊.社会化分工能否提高农户经营效益:来自种植业农户的多维检验[J].农业技术经济,2018(12):53-63.

[36]WOOLDRIDGE J M.Introductory Econometrics: a Modern Approach[M].Cincinnati:South-Western College Pub,2015.

[37]纪月清,刘亚洲,陈奕山.统防统治:农民兼业与农药施用[J].南京农业大学学报(社会科学版),2015,15(6):61-67.

[38]蔡键,刘文勇.农业社会化服务与机会主义行为:以农机手作业服务为例[J].改革,2019(3):18-29.

[39]刘静,李容.中国农业生产环节外包研究进展与展望[J].农林经济管理学报,2019,18(1):63-71.

(责任编辑:杨 洋)

收稿日期:2021-02-23

基金项目:国家社会科学基金青年项目“渝鄂湘黔边区相对贫困识别及长效治理机制研究”(20CGL050);国家社会科学基金重点项目“深入实施藏粮于地;藏粮于技战略的路径与政策研究”(21AZD032);宜昌市软科学研究计划项目“宜昌市科技创业扶贫机制创新研究”(A19-303-10);重庆工商大学科研启动金项目“人格化农地流转与我国粮食生产研究”(950319135)。

作者简介:刘 魏,男,土家族,湖北利川人,博士,重庆工商大学经济学院讲师。研究方向:农村经济组织与制度、收入和不平等。

张应良,男,重庆潼南人,博士,西南大学经济管理学院教授,博士生导师。研究方向:农业农村经济发展中的重大现实问题。

王 燕,女,吉林长春人,博士、管理学博士后,重庆工商大学教授、硕士生导师、MBA学业导师。研究方向:区域创新与区域经济发展。