5个玉米矮秆突变体的致矮效应及主要性状配合力研究

余学杰, 王 攀, 柯永培, 赵长云, 李仁飞, 石海春

(1.四川农业大学农学院, 成都 611130; 2.四川正红生物技术有限责任公司, 成都 610213;3.眉山市东坡区农业农村局, 四川 眉山 620010)

玉米株高和穗位高是极其重要的农艺性状,适当降低株高和穗位高可提高杂交种的种植密度、增强抗倒力进而提高产量,且有利于机械化收获[1-4]。我国于1965年对玉米矮秆基因br-2开展研究,育成了一批具有适宜密植、抗倒伏等特点的矮秆玉米杂交种[5-10]。矮源是作物矮化育种的重要物质基础,明确矮源的致矮力即对杂交后代株高和穗位高的矮化效应,有利于指导作物矮化育种应用实践[11-17]。目前对矮源致矮力的研究主要集中在小麦上[18-21],而对玉米矮秆系的研究相对较少。宋玉墀等[22]用6个玉米矮秆系和10个中高秆系按完全双列杂交法配制组合,从杂交组合的平均株高等4个方面,比较研究不同矮秆系的致矮力。结果表明,微效多基因矮秆系致矮力突出,而隐性单基因矮秆系无致矮能力。因此,研究玉米矮秆突变体的矮化效应对玉米矮化育种具有一定的理论价值和实践意义[23]。本研究以5个玉米矮秆突变体为主要材料,研究其致矮力和主要性状配合力表现,以期明确其致矮效应和应用潜力,为下一步应用研究提供参考。

1 材料和方法

1.1 供试材料

5个玉米矮秆突变体K 125 d、K 123 d、R 08 d、K 78 d、K 15 d和相应的5个野生同源自交系(简称野生型)K 211、K 123、R 08、K 78和K 15,以及按9×10不完全双列杂交设计配制的90个杂交组合。9个测验种名称为K 305、K 169、698-3、21-ES、K 389、K 11、B 16、郑58和昌7-2。以上材料均由四川正红生物技术有限责任公司提供。

1.2 试验设计

90个杂交组合种植在四川双流和雅安,单行区,每行7穴14株,密度50 000株·hm-2,采用随机区组设计,3次重复。

1.3 数据分析方法

1.3.1致矮力分析

以矮秆突变体和对应野生型分别配制的杂交组合的平均株高及穗位高为基数,计算突变体的致矮力,其计算公式如下。对各矮秆突变体致矮力进行两环境与多基因型互作的联合方差分析,各突变体致矮力间的多重比较用LSD法。

致矮力(%)=[(F1(野)-F1(矮))/F1(野)]×100%

式中,F1(野)为野生型所配杂交组合的平均株高或穗位高数值;F1(矮)为相应矮秆突变体所配杂交组合的平均株高或穗位高数值。

1.3.2主要性状配合力效应分析

以小区均值为单位,对杂交组合F1的株高、穗位高和单株产量,进行两环境与多基因型互作的联合方差分析,检验杂交组合间基因型差异的显著性,配合力方差及配合力与地点的互作效应按不完全双列杂交配合力与地点互作模型分析,配合力效应按不完全双列杂交设计分析。

2 结果与分析

2.1 方差分析

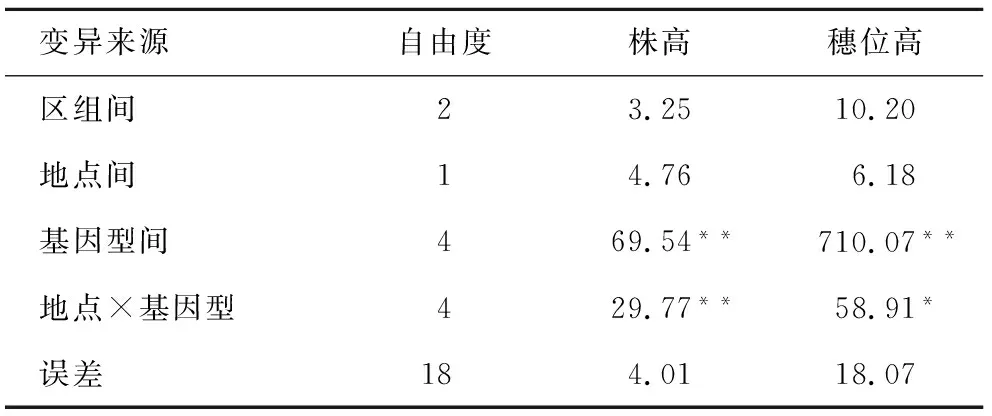

将杂交组合的株高、穗位高和单株产量的联合方差分析结果列于表1。由表1可知,株高、穗位高和单株产量这3个性状在组合及地点间的差异均达极显著水平,可做进一步分析。

表1 各性状联合方差分析

2.2 不同矮秆突变体致矮力分析

2.2.1方差分析

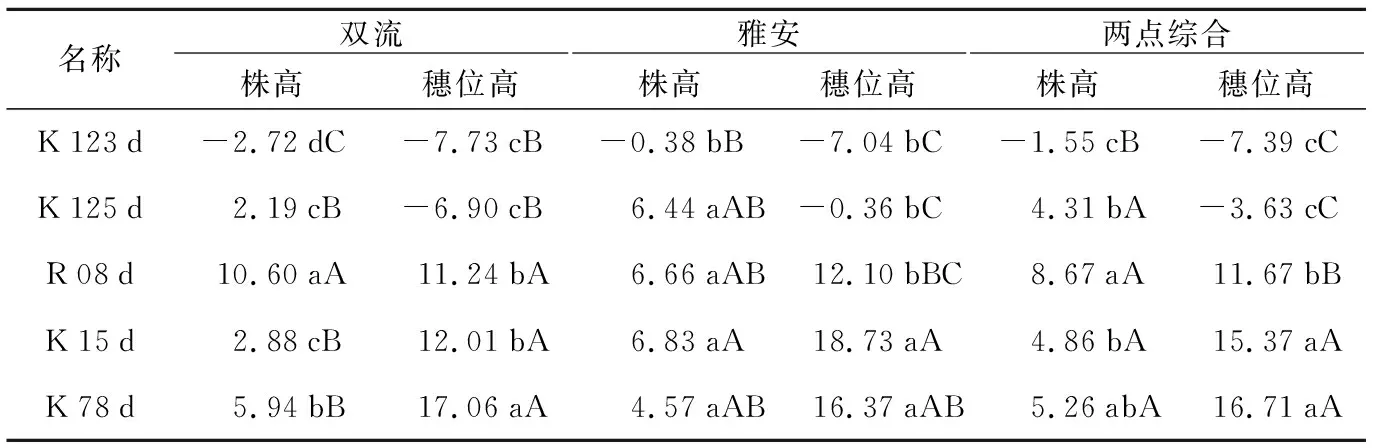

计算各突变体对株高和穗位高的致矮力,并进行联合方差分析,结果见表2。由表2可知,5个矮秆突变体对株高和穗位高的致矮力差异极显著,表明它们的致矮力不一致;各突变体致矮力与地点间互作达显著或极显著水平,说明玉米矮秆突变体的致矮力受环境因素的影响。

表2 致矮力联合方差分析

2.2.2矮秆突变体的致矮力分析

由表3可知,同一矮秆突变体在不同环境下的致矮力有差异,同一矮秆突变体对株高和穗位高的致矮力也不一致。在双流点,对株高的致矮力最高的突变体是R 08 d,为10.6%,其次是K 78 d;对穗位高的致矮力最高的突变体是K 78 d,其次是K 15 d。在雅安点,K 15 d株高致矮力最高,K 123 d致矮力最低;K 78 d穗位高致矮力最低。从两点综合来看,各矮秆突变体株高致矮力从高到低依次为R 08 d、K 78 d、K 15 d、K 125 d,其中R 08 d对株高的致矮力最高,为8.67%,K 123 d相对于其野生型K 123对株高无致矮作用;各矮秆突变体对穗位的致矮力从高到低依次为K 78 d、K 15 d和R 08 d,均超10%,K 123 d和K 125 d相对于其对应野生型对穗位无致矮作用。

表3 矮秆突变体致矮力

2.3 矮秆突变体株高、穗位高和单株产量配合力分析

2.3.1配合力方差分析

由表4可知,各性状的一般配合力(GCA)和特殊配合力(SCA)均存在真实差异,可进行进一步配合力效应分析。配合力与地点互作分析可知,各被测系株高和穗位高GCA与地点互作方差显著或极显著,单株产量GCA与地点互作方差不显著;株高和穗位高SCA与地点互作不显著,单株产量SCA与地点互作极显著。

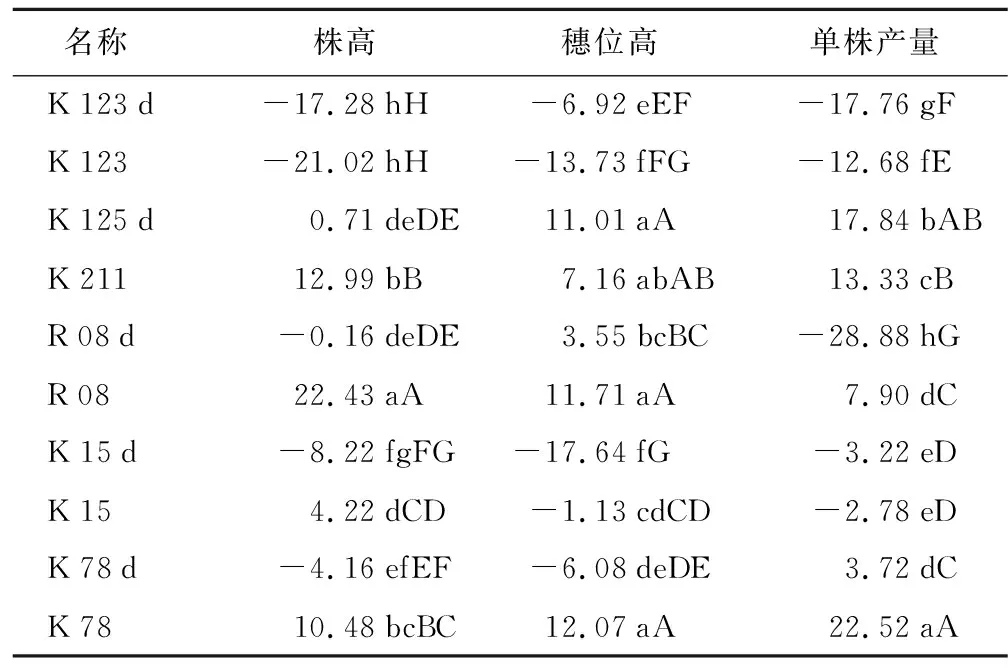

2.3.2GCA效应分析

由表5可知,K 123、K 123 d、K 15 d、K 78 d和R 08 d的株高GCA效应表现为负向效应,表明这5个材料对F1杂交组合的株高均具有矮化的趋势,其中K 123、K 123 d和K 15 d的负向效应值相对较大,说明这3个材料对F1杂交组合株高的致矮效应明显;K 125 d、K 15、K 78、K 211和R 08表现为正向效应,其中K 125 d和K 15正向效应值相对较低,表明这2个材料对F1杂交组合的株高无明显的增高效应。

表5 矮秆突变体及对应野生型3个性状的GCA效应值

穗位高的GCA效应,K 15 d、K 123、K 123 d、K 78 d和K 15为负向效应,表明这5个材料对F1杂交组合的穗位高均具有矮化的趋势,其中仅K 15的负向效应值相对较低,说明其余4个材料对F1杂交组合穗位高的致矮效应明显;R 08 d、K 211、K 125 d、R 08和K 78表现为正向效应,其中R 08 d正向效应值相对较低,表明其余4个材料对F1杂交组合的穗位高的增高效应明显。

单株产量GCA,K 78、K 125 d、K 211、R 08和K 78 d为正向效应,表明它们对F1杂交组合的产量具有促进作用,组配出高产组合的潜力较大。

2.3.3单株产量SCA效应分析

分析表明,单株产量SCA效应值变幅在-32.857~39.745之间,有39个组合表现为正向效应,占总组合数的43.3%。其中K 11×K 78、B 16×K 78 d、698-3×K 78、K 389×K 125 d、K 305×K 15 d和K 169×K 15 d等杂交组合单株产量的SCA效应值分别为39.75、24.49、22.83、21.23、20.89和20.47,表现相对较好。建议继续复制这些组合,用于多年多点观察鉴定,以判断其应用前景。

3 讨论与结论

3.1 评价玉米矮秆突变体矮化效应的指标选择

张彪等[24]和张永科等[25]认为,亲本株高GCA负向效应值越大其致矮力越强,即杂交组合的株高与亲本株高GCA的高低密切相关;阮元武等[20]和宋玉墀等[22]的研究表明,当隐性矮秆系与中高秆亲本杂交,致矮力无或弱。本研究结果表明,以致矮力为相对矮化指标,对株高致矮力最高的是R 08 d,最低的是K 123 d;GCA效应分析表明,R 08 d仅对株高有微弱的负向效应,而K 123 d及其对应野生型K 123的株高GCA负向效应均很明显,其原因是K 123自身株高较矮;再结合本研究中F1杂交组合自身株高的表现,以GCA效应为致矮指标更能全面反映亲本对玉米F1杂交组合的致矮效应,与张彪等[24]、张永科等[25]的研究结果一致。

3.2 不同矮秆突变体的应用潜力

20世纪50年代初开始选育玉米矮秆品种,这些品种具有株矮、耐密植和抗倒伏等特点[26],使产量有了大幅度的提升,此后,矮秆被广泛用于改良作物的抗倒伏性状,从而提高作物产量[5,7-9]。育种实践也证明,矮秆资源是培育理想株型性状的重要物质基础[12-17],而种质资源自身性状的表现、产量配合力的高低等是评价其应用潜力的重要指标[27-31]。根据本研究结果,再结合课题组对这5个突变体的多年观察鉴定结果综合分析,5个矮秆突变体的株高和穗位高均明显矮于其对应野生型,除R 08 d外,其余株型紧凑;K 123 d和K 15 d对F1杂交组合的矮化作用明显,是较好的矮化育种亲本;K 125 d产量GCA效应值高,对F1杂交组合的产量有明显的促进作用,是较好的高产育种亲本;K 78 d具有明显的降高效应,产量GCA正向效应较高,可作为理想的矮秆高产育种用亲本。