云南高原红壤南北磁性特征分析*

李峰锐,李海侠,刘大祥,任二慧,李刚强,陈宇东,张子豪

(昆明理工大学 国土资源工程学院,云南 昆明 650093)

0 引言

随着磁测技术的发展,可通过测量环境样品中含铁磁性矿物的种类、含量、磁畴状态等信息来分析环境变化,由此便产生了一门新的学科——环境磁学[1]。土壤磁性参数能够记录土壤成土过程、土壤性质、环境变化和植被更替等多种信息,可用于土壤侵蚀检测[2]、为古气候重建和恢复提供科学依据[3-7]、评估空气中颗粒物污染程度等[8-10],还可作为评判重金属污染程度的代用指标[11],反映铁氧化物的形成过程[12]以及与磁性矿物形成有关的成土过程[13-15]。目前对云南高原地区的红壤磁性矿物的类型缺少定量化研究,基于此,本文以云南省南北两个样地的红壤为研究对象,探索红壤垂直剖面磁性变化规律,为该地区土壤磁性研究奠定基础。

1 研究区概况

在云南省南北地区设置2个研究样地,分别位于昭通市大关县(样地一)和西双版纳州大渡岗乡(样地二)。其中,样地一坐标为东经103°53′~103°54′,北纬27°45′~27°45′,海拔高度约为1 400 m,属于北亚热带季风气候,气温垂直分带明显,年均气温14.5 ℃,年均日照时数966.3 h,年均降水量991.3 mm,年均降雪8 d,年均无霜期308 d;样地二位于北回归线以南,坐标为东经100°55′50.94″~100°56′12.57″,北纬22°21′20.13″~22°21′35.24″,海拔高度约为1 351 m。气候垂直变化显著,季节变化不明显,夏热多雨潮湿,冬暖少雨干燥,年均气温17.5 ℃,年均降雨量1 600~1 900 mm,年均日照时数1 382.5 h。2个样地均为第四纪红黏土母质发育的红壤类型。

2 材料与方法

2.1 样品采集

每个样地设置未受人为因素过多扰动的常绿阔叶森林土壤剖面各3条。土壤样品分别编号为DF1、DF2、DF3(样地一),F1、F2、F3(样地二)。在样品采集过程中,为了避免金属采样工具对土壤磁化率的影响,采样过程中均使用木制采样工具进行取样。在取样之前,刮去土壤表层的枯落物。用锄头挖成深150 cm、宽60 cm、长100 cm的土坑,以便人员进入采样。土壤样品沿垂直剖面采集,每条剖面尽可能向下挖至140 cm深度,0~80 cm 深度每 10 cm 取1个样品,80~140 cm 深度每 20 cm 取1个样品,1条剖面共取土壤样品11个。本文共取得6条森林土壤剖面。样品用聚乙烯袋包装,风干后用玛瑙研磨,通过2 mm的不锈钢筛子。研究样地位置示意图见图1。

图1 研究样地位置示意图

2.2 磁性参数测量

磁化率χ测量采用捷克 Agico 公司生产的MFK1-FA多频磁化率仪,精度为2×10-8SI,所采集的土壤样品分别在低频(976 Hz)和高频(15 616 Hz)磁场中测量磁化率,测量磁场强度200 A/m,每个样品重复测定3次,取其平均值。频率磁化率χfd=χlf-χhf(χlf和χhf分别是指在MFK1-FA多频磁化率仪976 Hz和15 616 Hz频率下所测得的磁化率)。根据HROUDA[16]给出的公式,将χfd代入Bartington仪器使用的频率比1∶10∶χfd=χmfdln10/[ln(fmhf)-ln(fmlf)]计算,其中,χmfd是由其他仪器测量得到的值,fmhf和fmlf是在其他仪器中使用的高频和低频,χfd值以百分比表示。非磁滞剩磁(ARM)测量使用捷克生产的AGICO JR6A双速自动旋转磁力仪,所加直流场磁感应强度为50 μT。磁滞回线测量使用MicroMag TM 3900 VSM Magnetometer仪器。利用MFK1-FA型多频磁化率仪将样品从室温开始加热,最高加热至700 ℃,再慢慢停止加热并冷却至室温,记录所测样品加热和冷却过程中的磁化率变化,得到χ-T曲线。本文所有磁参数测量均在中国地震局北京国家地球观象台测试完成。

3 结果与分析

3.1 磁化率垂直分布特征

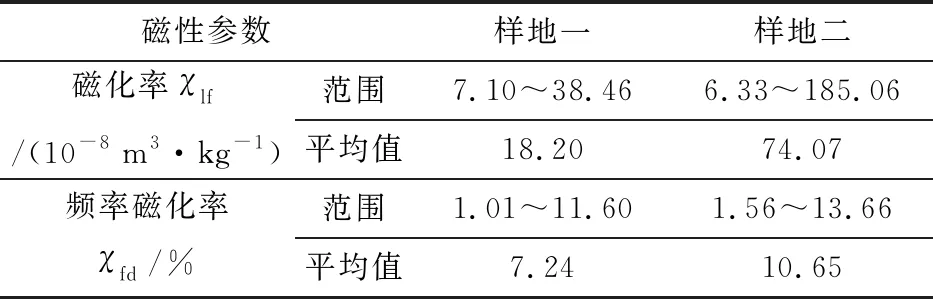

磁化率是指物质可以被磁化的程度[17],被定义为物质在外磁场中受感应产生的磁化强度M与外加磁场强度H的比值[18]。测量得到的样地土壤磁性范围见表1。由表1可知,位于北亚热带季风气候的样地一的土壤磁化率为7.10×10-8~38.46×10-8m3/kg,平均值为18.20×10-8m3/kg;而位于亚热带季风性湿润气候的样地二的土壤磁化率为6.33×10-8~185.06×10-8m3/kg,平均值为74.07×10-8m3/kg。

表1 土壤磁性范围统计

南北样地的红壤磁性特征垂直剖面图见图2(图中的κ表示体积磁化率)。由图2可知:样地一的土壤磁化率垂直剖面总体特征表现为表层的土壤磁化率明显高于下部的磁化率,DF1、DF2、DF3剖面的最大值均在土壤表层出现,随着深度的增加,其磁化率逐渐减小;其中DF3剖面40~50 cm深度处的磁化率明显减小,对该条剖面进行有机碳测定发现,在40~50 cm深度处有机碳含量明显低于该层土壤的上下层,根据有机碳与磁化率的相关性,推测可能是该层有机碳含量异常所致。样地二低频质量磁化率的总体趋势基本一致,均表现为土壤低频质量磁化率先增大,在20~30 cm深度处达到峰值后再减小,在底层出现最小值,为30×10-8~50×10-8m3/kg。样地二属于亚热带季风湿润气候,土壤表层氧化还原条件好,从而导致一些Fe2+被氧化为更加稳定的Fe3+,形成一些细小的磁赤铁矿及磁铁矿。土壤的淋滤作用导致磁性颗粒在垂直方向有所迁移,这可能是该区域各样点剖面变化的重要原因。

图2 南北红壤磁性特征垂直剖面图

3.2 频率磁化率分布特征

百分比频率磁化率χfd可用来表示样品中SP与SD边界附近的黏滞磁性颗粒含量[19-20]。OLDFIELD等[21]对土壤和沉积物的测定结果表明:当χfd<2.0%时,不存在SP磁性颗粒;χfd在2.0%~10.0%时, SP、SD和MD颗粒可能共存;而当χfd> 10.0%时,SP颗粒丰度>75%。但需要注意的是,当所测得的χfd数据接近于0时,并非意味着SP颗粒不存在,出现这种情况的原因也可能是磁性矿物颗粒分布很宽所致[22]。

样地的频率磁化率分布见图3。由图3可知:样地一的3条土壤剖面DF1、DF2和DF3的百分比频率磁化率基本都小于10.0%,根据前人的研究,可以判断样地一的3条土壤剖面的磁畴状态可能是SP、SD和MD颗粒共存;样地二F1、F2和F3的百分比频率磁化率在1.56%~13.66%,平均值为10.65%,其最大值均在土壤表层出现,最小值均在剖面底部出现。由此可知,表层主要以SP颗粒为主,底部主要表现为SP、SD和MD颗粒共存。

图3 百分比频率磁化率分布

3.3 热磁曲线

热磁曲线是指磁化率在加热和降温过程中随温度变化的曲线,通过热磁曲线可以获得磁性矿物的居里温度(尼尔温度)和化学结构转变等信息,指示样品中磁性矿物类型,获得有关磁性颗粒大小分布的信息[23-25]。

图4为研究样地部分样品的热磁曲线。由图4可知,土壤剖面DF2-A和DF2-D的热磁曲线特征基本一致,升温过程中在280 ℃左右时磁化率达到第一次峰值,随后下降,然后在500 ℃附近达到第二次峰值,其居里温度点均在580 ℃附近出现,表明土壤样品中含有磁铁矿。升温曲线在280 ℃和510 ℃附近出现2个主要峰,其原因是强磁性但热不稳定的磁赤铁矿转变为弱磁性赤铁矿[26-31]。由DF2-K热磁曲线可以看到,在250 ℃时磁化率急剧升高,并且在320 ℃左右达到峰值,随后急剧下降,320 ℃时的磁化率峰值可能来自新形成的少量亚铁磁相,如磁铁矿。同时可以看到,DF2-K和F1-K的热磁曲线形态也反映了其底部存在反铁磁性矿物。

图4 典型土壤样品热磁曲线

样地二的 F1-A、F1-B热磁曲线在200 ℃左右时磁化率出现峰值,随后下降,然后在280 ℃再次出现小峰,随后在500 ℃再次出现峰值,在500~600 ℃急剧下降,居里温度点在580 ℃附近。200 ℃时出现峰值的原因可能是土壤样品中亚铁磁性矿物氧化,或者纤铁矿脱水生成磁赤铁矿(γ-Fe2O3)[32],而280 ℃时出现的小峰值可能是磁性颗粒内部应力释放形成超顺磁颗粒,从而使得磁化率升高。而400~500 ℃范围内,磁化率的显著升高反映了加热时会形成新的强磁性相,合成这种相的可能来源是在黏土矿物脱羟基过程中迁移出的Fe离子[33]。在500 ℃左右出现峰值的原因可能是:①由于富铁黏土矿物热变质导致新的磁铁矿形成[34];②磁铁矿转化的反相产物赤铁矿还原形成磁铁矿[35];③纤铁矿(γ-FeOOH)转变为磁赤铁矿[36-37]。在500~600 ℃磁化率急剧下降,一般认为是由于在加热过程中,磁铁矿的化学结构受到影响,转变为磁赤铁矿,从而导致磁化率急剧下降,指示了磁铁矿的存在;而冷却曲线F1-A、F1-B土壤样品在580 ℃时,土壤的磁化率急剧升高,这是土壤中的赤铁矿向磁铁矿和磁赤铁矿转化所致,同时也证实了磁铁矿的存在。而F1-K土壤样品在280 ℃左右时磁化率达到峰值,加热到680 ℃左右时磁化率基本为0,热磁曲线的形态反映了F1剖面底部土壤样品中存在针铁矿。

4 结论

a.云南高原红壤南北样地土壤低频磁化率χlf和百分比频率磁化率χfd在垂直剖面的趋势基本一致,均随着深度的增加而减小。样地一土壤磁性明显低于样地二红壤磁性。

b.样地一的百分比频率磁化率χfd基本都小于10.0%,说明了该区域土壤磁性颗粒以SP为主;样地二的χfd总体上在1.56%~13.66%,表现为表层主要以SP颗粒为主,底部主要表现为SP、SD和MD颗粒共存,且风化成土作用较强。

c.热磁曲线表明南北样地表层土壤均以亚铁磁性矿物为主,如磁铁矿和磁赤铁矿。并且随着土壤深度的增加,反铁磁性矿物的含量相应增大,如赤铁矿和针铁矿。